INTRODUCTION

par François-Marc Gagnon,

Université de Montréal.

[8]

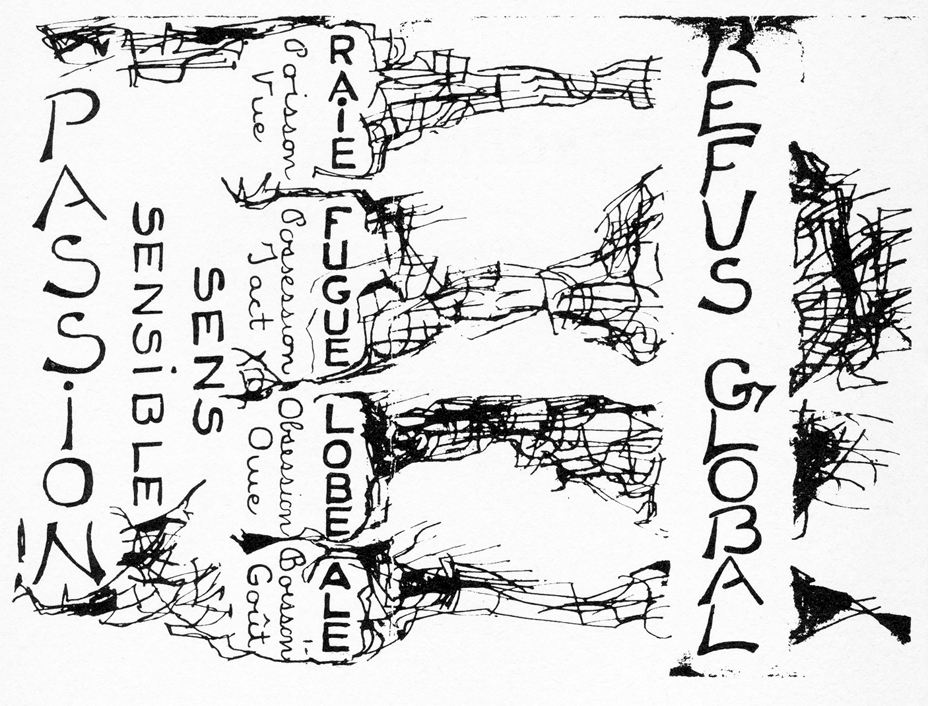

Figure 2. Encart/Couverture de l'édition originale du Refus global, 1948. Maquette de Jean-Paul Riopelle sur un texte de Claude Gauvreau.

[9]

Refus Global doit exercer une singulière fascination sur l'imaginaire québécois pour que l'on ne cesse de le publier et de le republier. Son message essentiel est-il mieux compris pour autant ? C'est une autre question.

Il faut se rendre à l'évidence : l'intervalle de temps qui nous en sépare s'élargit chaque jour davantage. Il appartient à une époque dont les gens de ma génération n'arrivent plus à faire saisir l'atmosphère à leurs étudiants. Nous ne partageons plus avec eux ce fond commun d'expériences et de vexations qui, à lui seul, permettrait d'aller vite à l'essentiel, de procéder par allusions rapides, par touches successives, par évocation de quelques mauvais souvenirs... Ce que nous avons vécu, enduré, détesté est décrit maintenant comme l’« idéologie de conservation » par le sociologue Marcel Rioux. Il a mille fois raison et caractérise parfaitement d'un mot toute une époque, mais, je le crains, l'abolit du même coup dans la conscience québécoise, comme l'exorcisme expulse le démon du possédé. En un sens, c'est bien ainsi et je ne souhaite pas plus que lui, le retour à la « grande noirceur » duplessiste. Mais il s'agit ici de comprendre un texte publié en 1948 [10] et qui plus est, toujours lu au Québec, avec de moins en moins de prise sur l'époque qui l'a vu naître. Pourtant ne faut-il pas savoir de quoi Refus Global fut le « refus » pour comprendre le manifeste de Borduas ? Cela va sans dire ? Il n'y a qu'à lire le texte pour le savoir ? Les ponts ne sont pas si coupés que je le dis ? Voyez la suite et dites-moi si cela ne ressemble pas à quelque voyage en Grande Garabagne ? Place à l'exotisme !

C'était l'époque où l'on nous répétait de la chaire, de la tribune politique, de partout... que notre permanence historique reposait sur trois piliers : le catholicisme romain (désigné comme « la foi » sans plus), la langue française et les coutumes dites du bon vieux temps. D'abord la foi ! la foi, la loi, la croix, les trois oies du bon père Hébert, maître en éloquence sacrée ! Un Canadien français - j'évite « Québécois », anachronique pour l'époque - se reconnaissait d'abord et avant tout à une série de comportements pieux : la messe du dimanche bien sûr, de préférence la grande et la chantée, plus longue et plus pénible et donc plus méritoire que la basse, mais aussi bien, quand nous étions encore aux études, les premiers vendredis du mois, durant lesquels tout un collège impatient de vider les lieux gueulait à fendre l'âme « O Jésus, ô saint sacrament ! », la confession hebdomadaire, la communion quotidienne si possible - on tirait encore la langue en ce temps-là - la contorsion en entrant dans l'église : il s'agissait de plonger la main au bénitier, poser le genoux en terre tout en retirant son couvre-chef d'un seul mouvement, les « Bonjour mon « paîre », Bonjour mon « fraîre », Bonjour ma « sœur » quand, d'aventure, nous rencontrions quelques ecclésiastiques en soutane sur la rue ou dans les corridors de nos maisons d'enseignements... En matière religieuse, nous étions d'une érudition sans bornes. Tout un chacun savait distinguer le rosaire du chapelet, le cierge pascal d'une simple chandelle, le ferme propos de l'acte de contrition, les limbes du purgatoire, la sacristie du confessionnal, l'hostie du pain bénit, la confirmation de l'extrême-onction, les saintes huiles du saint chrême... Ceux d'entre nous - et c'était la majorité - qui s'étaient usés les genoux sur les degrés de l'autel ou avaient siégé au chœur, costumés en chanoines miniatures, en savaient encore plus. La garde-robe ecclésiastique n'avait pas de secret pour eux. Aube, surplis, cordon, manipule, chasuble, étole, amict et barette [11] leur passaient entre les doigts dans un froissement de soie moirée et une vague odeur de vin sucré. Ils fixaient les yeux sur toute une batterie d'ustensiles sacrés que les prêtres seuls manipulaient mais dont ils savaient et l'usage et le nom : ostensoir, calice, ciboire, « goupillon » (le mot est dans Refus Global, comme on sait), corporal, instrument de paix... Il leur revenait le privilège d'agiter l'encensoir et de vider prestement la burette de vin, un coup l'office terminé. Mieux encore, ils s'entendaient en formules cabalistiques, en latin de cuisine : Lavabo inter innocentes manus meas, Mea culpa, mea culpa, mea MAXIMA culpa.

Il nous reste encore de ces hautes époques l'écho de quelques cantiques et rengaines sentimentales que nos mères chantonnaient en vaquant à leur tâche ménagère : Ave, Ave, Maria, J'irai la voir un jour, Plaisir d'amour ne dure qu'un jour, chagrins d'amour durent toute la vie, Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle (à vrai dire ce cantique relevait plutôt du droit paternel : nos pères le chantaient à pleins poumons en prenant leur douche), Avec les saints anges et tous les élus.... Il est né le divin Enfant. Jouez au bois ! Raisonnez, musettes !, Ca bergers, ensemblons-nous. Laissons là tout le troupeau, qu'il erre à l'aventure, Esprit scindé / cendez parmi nous, Adeste fideles.

Les plus doctes d'entre nous pratiquaient Saint Thomas d’Aquin, dit le Docteur Angélique, parce qu'il avait repoussé d'un tison ardent tenu entre ses doigts une femme de mauvaise vie qui avait tenté de le séduire, Jacques Maritain, Etienne Gilson et l'abbé Grenier, le seul « philosophe » québécois. Nous fréquentions le Docteur Séraphique (qui sait ce que celui-là avait fait pour se mériter pareil sobriquet !), Saint Albert le Grand, Cajetan, Suarrez, Guillaume d’Occam et son rasoir, Dun Scot, Avicenne, Avicebron... Ce n'est pas assez dire. Nous vivions dans la compagnie de ces vieilles barbes. Un peu plus, nous les croyions nos contemporains en vertu d'un de ces syllogismes rustiques dont l'époque avait le secret. La Vérité tout entière est consignée dans la Somme Théologique de l’Aquinate. Tous les autres n'ont fait que commenter la dite Somme. Or la vérité est intemporelle. Donc... vous me suivez ? donc... nous sommes les contemporains de cette scholastique cohorte. La présence de Maritain et de Gilson dans ses rangs n'ajoutait-elle pas à la plausibilité de la conclusion ? Que nous [12] restait-il à faire sinon de commenter les commentateurs, sans fin et pour l'éternité.

Aucun peuple plus que nous, je crois bien, n'avait creusé les inextricables problèmes de la morale catholique. Le péché mortel était notre grande obsession. Il nous guettait tous à chaque instant : manquer la messe le dimanche était Péché mortel, manger de la viande le vendredi, aussi. Blasphémer, « sacrer », prononcer le nom de Dieu ou des choses saintes en vain, cacher un péché mortel en confession étaient tout aussi répréhensibles. En matière de sexualité, nos prêtres étaient sans rémission. Rien ne leur échappait, ni les mauvaises pensées, ni les mauvais désirs, ni les mauvais regards, ni les mauvais touchers, ni les mauvaises actions. Nos parents se débattaient misérablement avec leur conscience d'un acte sexuel à l'autre. Avait-on « empêché la famille » ? Avait-on employé les moyens contre nature (l'innocent condom ou le coïtus interromptus) ? S'étaient-on livrés à des attouchements indécents ? à des caresses lascives ? à des touchers sur les parties honteuses ? à des baisers colombins (le French kiss de nos ancêtres gaulois) ? avaient-on jeté les yeux sur des revues obscènes ? avaient-on assisté à des spectacles indécents au Gaité par exemple ? (le spécialiste de cette dernière question, le père d'Anjou, S.J., nous servait chaque dimanche, à Saint-Thomas apôtre, où j'allais écouté ses sermons du dimanche, de vives descriptions des charmes de Lili Saint-Cyr, la « bayadère infâme » comme il l'appelait, qui dépassait en invention ce que la pauvre strip-teaseuse aurait pu imaginer). Et cela ne faisait que commencer. Suivaient bientôt : l'adultère, décrit comme l'acte conjugal commis avec une personne du sexe en dehors des saints liens du mariage, la bestialité, la sodomie, l'homosexualité, (masculine et féminine), la pédérastie, la masturbation (« Sur vous même ou avec un autre ? » - « Sur vous-même, mon père. »), l'acte conjugal avec une personne consacrée, ie. un prêtre, un frère enseignant ou une religieuse. L'horrible Merkelback, la Bible du confesseur que notre clergé conseillait comme des médecins leur Rouvière, avait tout catalogué. On nous le servait à petites doses dans la boîte obscure du confessionnal.

Que de souffrances, que de terreurs aussi ! « Offrez ça à la Bonne Sainte-Anne. » « Mettez tout cela au pied de la croix. » « Pourquoi me blasphémez-vous ? » nous chuchotait une tête de [13] Christ sanglant couronné du buisson d'épines, quand par malheur, un « sacre » nous échappait par mégarde. « Voyez ce Christ qui a tant aimé les hommes ... » « Voici le précieux sang de Jésus ... » Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus monte au calvaire. Jésus tombe pour la première fois. Véronique essuie la sainte Face de Jésus. Jésus rencontre sa sainte Mère. Jésus tombe pour la deuxième fois. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus est cloué sur la croix. Jésus est abreuvé de vinaigre. Jésus est couronné d'épines. Un soldat transperce le côté de Jésus : il en sort du sang et de l'eau. Jésus est mis en croix. On tire sa tunique au sort. Madeleine pleure au pied de la croix. Marie Pleure au pied de la croix. Jésus meurt sur la croix et le rideau du Temple se déchire. Les ténèbres couvrent la surface de la terre. Joseph d’Arimathie reçoit le corps de Jésus et le met au sépulcre. Amen !

Que de terreur aussi ! Toute notre enfance marquée par les horrifiantes gravures du Catéchisme en images. Je ne peux oublier la gravure de l’Enfer qui montrait un gouffre au sein duquel trônait Satan, une paire de cornes sur la tête, dés ailes de chauve-souris sur le dos et des sabots de bouc aux pieds. Sur la paroi rocheuse étaient inscrits les noms exécrés des sept péchés capitaux. Une horloge grand-père venait compléter le décor. En lieu et place du cadran, on lisait : « Toujours, Jamais », ce qui voulait dire, nous expliquait-on, dans un murmure : « Toujours rester. Jamais sortir de ce lieu maudit. » Au bas de l'image enfin, grouillait toute une engeance de pécheurs et de pécheresses en petite tenue, mais dont on avait pris soin de dissimuler le sexe et les seins par des banderoles disposées habilement, pour ne pas donner occasion de pécher quand il s'agissait d'édifier.

Je vous écris d'un temps où la langue française était l'objet d'encensement et de louanges de toutes sortes. On la célébrait dans des Congrès spécialement conçus à cet effet. On fondait des Sociétés pour sa défense, sa conservation, son épuration comme on disait. C'était l'époque des petits lexiques en deux colonnes : « Ne dites pas ... » mais &Dites ». Monsieur Jean-Marie Laurence corrigeait nos « fautes » à la Radio : la morale imprégnant tout, la linguistique n'en était pas épargnée. Comme les mœurs, la langue était l'objet de surveillance, spécialement de celle des Frères des Écoles Chrétiennes (Ouatche ton langage ! qui étaient particulière [14] ment vigilants. Le « bon parler français » dont on nous prêchait partout les vertus n'avait rien à voir avec le joual. Il en était même l'exact opposé. Dans cette société où les chances d'ascension sociale étaient limitées, la langue se substituait au revenu pour signifier la réussite sociale. Qui parlait joual trahissait ses humbles origines. Qui parlait bon-parler-français montrait qu'il avait de la classe. Mais le bon parler français n'était qu'une langue de snobs et de parvenus. Dans les milieux biens, où on le pratiquait, on disait « Pantou » au lieu de « Pantoute », mais « Ananasse » au lieu d'ananas. Des familles s’usaient durant des années à faire disparaître du vocabulaire de leurs enfants des expressions comme « maudite marde » ou « torrieu » jugées vulgaires ou blasphématoires. Quand après tout ce labeur, on en était arrivé à faire dire « toa et moa » au lieu de « toé pis moé » à sa progéniture, on considérait avoir bien mérité de la patrie et avoir assuré un avenir prometteur à ses enfants. Mais du même coup, combien de pieux stratagèmes, autant que d'hypocrisies ne leur avait-on pas transmis ! On recommandait « Câline ! » ou même « Câline de bine » au lieu de « Câlice ! », « Cibole » au lieu de « Cibouére », « Tabarnouche » ou « Tabaslac » au lieu de « Tabarnak », « Batinse » au lieu de « Batème »... De cette façon, d'horribles blasphèmes étaient évités, sans que pour autant l'impérieux besoin de jurer s'en soit trouvé frustré. On pense bien qu'en matière sexuelle, on n'en était pas à une dissimulation près : « Il a mal dans les parties. » « Il a des rapports avec sa femme » et par extension « une maison de rapports » désignait curieusement au Québec, une maison close. « Elle part en famille. » « Elle est partie pour la famille. » « Elle est en famille. » « As-tu vu ? » pour « Es-tu menstruée ? » Ma tante épelait les mots tabous au lieu de les prononcer devant nous, les enfants : (Madame Larue vient d'avoir son C-U-R-E-T-A-G-E. » Les anglicismes qu'on chassait comme des sorcières du sein du bon peuple pullulaient sans vergogne. Sur ce tableau, le bon parler français fut toujours perdant. Aussi bien on pitchait, catchait, swingnait le bat, strikait, skidait sua bésse, faisait des fal'ball, shootait le pock, scorait des points, body checkait, nageait le crawl, le butterfly à qui mieux mieux !Le commentateur sportif qui aurait dit : (Maurice Richard lance la rondelle dans le filet des Maple Leafs » aurait été accusé d'homosexualité. L'ouvrier ne connaissait ses matériaux et ses outils que dans la langue du patron : un tuyau de cop, un fil [15] d'aluminome, un beam de 2 par 4, une fiouse, une plogue, un ranch, une chain saw, etc. Même nos congressistes « préservaient » leur langue (dans le vinaigre probablement) ! Alors ! pensez donc !

Je vous écris d'un temps où l'on se méfiait de la ville, de Montréal encore plus que de Québec. Certes la ville était un lieu de perdition morale - cela allait sans dire - mais c'était surtout un lieu de perdition culturelle. On y était trop exposé à l'autre, au Chinois de la buanderie, au Juif du petit magasin du coin, au Polonais au fond de la mine, à l’Italien sur le chantier de construction. (L’Anglais, discret, ne faisait pas partie de notre paysage ethnique. Isolé sur sa montagne, il arpentait des lieux que nous ne fréquentions pas). Comme nous la ressentions cette existence de l'autre dans sa différence ! Comment pouvait-on parler yiddish que nous confondions avec l’hébreu, lire de droite à gauche, « à l'envers », porter une petite calotte noire, une grande barbe et des frisettes de chaque côté des oreilles ? Comment pouvait-on avoir les yeux bridés et se promener avec un sac de linges sales sur le dos ? ou encore se gaver de pâtes, sentir l'ail à plein nez ? Au fond, nous ressentions devant leur résistance à l'assimilation la même impatience que nos ancêtres, devant leur insuccès à évangéliser et à franciser les Indiens. Comment pouvait-on vouloir rester « sauvage » ? L'existence de l'autre dans notre sein constituait une sorte de scandale permanent, une hérésie majeure qui ne faisait qu'exciter notre désir, combien méritoire ! de convertir, de ramener au bercail sous la houlette du Pasteur commun, le pape de Rome et ses fiers représentants, les évêques du Québec, tout ce troupeau de dissidents.

On ne s'étonnera pas d'apprendre que nous supportions mal les voyages à l'étranger. Loin des siens, le « Canadien errant, banni de ses foyers » était atteint d'une boulimie incoercible d'identité nationale. Il manquait cruellement l'hiver, le froid coupant comme un couteau, » les courses printanières à l'érablière pour la grande purge annuelle où le citadin se vidait de sa ville et le paysan renouait avec le temps indien, ses automnes rutilants de couleur et ses étés torrides sur le macadam des villes. L'identité canadienne-française était conçue comme un estomac spécialisé. Privé de ses nourritures traditionnelles, il criait famine. Le menu était de taille en effet : platées de bines au lard ou au sirop, pétaques, soupe aux [16] pois Habitant, petits pois Le Sieur, tourtières, Ketchup fait à la maison, vert ou rouge, bleuets du Lac-Saint-Jean, gelée de pommes des bons pères de la Trappe d'Oka... Tous ces « produits de chez nous » étaient notre substance même. Loin de ces plats copieux, le Canadien français s'étiole et meurt. Combien virent une fin tragique devant une terrine de canard ou un plat d'escargots... Oui vraiment, « je vous écris d'un pays lointain », (Henri Michaux). Vous ne vous y reconnaissez pas ? J’exagère ? Vous ne me croyez pas ? Permettez que je vous cite (un peu longuement) un témoin, qui visita le Québec durant l'été 1944, donc tout à fait à l'époque que j'avais en vue en écrivant ce qui précède. Dites-moi si son témoignage ne recoupe pas pour l'essentiel, ce que je vous ai dit. À la vérité, ce témoin est un peu exceptionnel, puisqu'il s'agit d’André Breton et des pages 11 à 14 d’Arcane 17, publié en 1947 aux Éditions du Sagittaire, mais je le crois irréprochable, parce que sans préjugés. Breton vient de décrire magnifiquement les colonies de fous de Bassan de 1’île Bonaventure. Il poursuit :

- L'isolement, sur cette côte de la Gaspésie, aujourd'hui, est aussi inespéré et aussi grand qu'il se puisse. Cette région du Canada vit, en effet, sur un statut particulier et malgré tout un peu en marge de l'histoire, du fait qu'incorporée à un dominion anglais elle a gardé de la France, non seulement la langue où se sont établis toutes sortes d'anachronismes, mais aussi l'empreinte profonde des mœurs. Peut-être, pour dramatique qu'il soit, le débarquement actuel de nombreux Canadiens français sur la côte normande aidera-t-il au rétablissement d'un contact vital, manquant depuis près de deux siècles. Mais ceux qui sont demeurés ici montrent par leurs gestes et leurs propos qu'ils n'ont jamais pu dépasser tout à fait un stade où leur aventure propre, en tant que groupe, se brouille pour se confondre tant bien que mal avec une autre. Si, de leur part, toute rancœur a probablement disparu, leur intégration au sein de la communauté anglaise se montre des plus illusoires. L’Église catholique, fidèle à ses méthodes d'obscurcissement, use ici de sa toute-puissante influence pour prévenir la diffusion de ce qui n'est pas littérature édifiante (le théâtre classique est pratiquement réduit à Esther et à Polyeucte qui s'offrent en hautes piles [17] dans les librairies de Québec, le dix-huitième siècle semble ne pas avoir eu lieu, Hugo est introuvable). Les chars comme on appelle ici les autocars, rares et poussifs, ne reprennent un peu d'assurance qu'à la traversée de ponts couverts d'un autre âge. Cette saison n'a d'ailleurs pas été favorable au tourisme. Les Américains s'abstiennent, à peu d'exceptions près, depuis plusieurs années. Les récentes élections dans la province, qui font passer le pouvoir du parti libéral à l'union nationale, entraînent la redistribution de toutes les fonctions publiques et dissuadent de tout projet de vacances aussi bien les gens en place que ceux qui aspirent à leur succéder. Les journaux locaux, qui relatent les nouvelles d'Europe en style volontiers apocalyptique, abondent par ailleurs en informations que leur présentation en pleine page rend dissonantes (« Pendant vingt-cinq nuits consécutives, de vraies pluies de météores illumineront le ciel d'août »), alternant avec des recettes d'aspect sibyllin « Les rouleaux aux bleuets » : mais ces mots déguisent simplement la tarte aux myrtilles). Tout cela compose, dans l'air admirablement limpide, un écran de protection très efficace contre la folie de l'heure, comme d'une vapeur qui certains matins s'étend à tout l'horizon (« Alouette, tabac à fumer naturel », dit candidement ce paquet, à l'image d'un oiseau chantant dans les herbes et, dans ce début de chanson qu'il piétine, tout le vieux Valois de Nerval rejaillit pour s’épuiser aussi vite : « Alouette, gentille alouette - Alouette, je te fumerai. »).

La distance jouant le rôle du temps, le voyageur de passage saisit parfois en un instant ce que l'autochtone met de longues années de prise de conscience souvent douloureuses à percevoir à son tour. Dans le texte de Breton, le trio qui m'avait frappé est déjà là : les « méthodes d'obscurcissement » de l'église catholique, les naïvetés « archaïsmes » et « dissonances » de notre langage et « les rouleaux aux bleuets ». Mais il a une image essentielle à la compréhension de la période de comparer « l'aventure » des Canadiens français, « en tant que groupe » à « cette batteuse » d'oiseaux blancs qui l'a bouleversé devant la paroi rocheuse de l’île Bonaventure. Non ! c'est à la « vapeur qui certains matins s'étend à tout l'horizon » qu'elle lui faisait penser. Il exprimait en ce symbole [18] ouaté, tout notre isolement d'alors, le miracle de notre « préservation » en terre d’Amérique.

Et Borduas ? Et Refus Global ? Il part de la même conjoncture. C'est à elle que le manifeste se réfère d'abord, certes sans l'espèce de détachement amusé du voyageur de passage ou le ton vengeur que je puis me permettre en parlant de mon enfance. Ces vieilles blessures que je rouvre maintenant étaient alors trop fraîches pour badiner. Dit sur un autre ton, tout est dans le manifeste : nous avons signalé au passage le « goupillon. »

- Au diable le goupillon et la tuque !

- Milles fois ils extorquèrent ce qu'ils donnèrent jadis.

Refus Global mentionne aussi les « soutanes restées les seules dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale », la religion « Janséniste » prêchée par « toutes les congrégations de France et de Navarre, en mal de perpétuer en ces lieux bénis de la peur (c'est-le-commencement-de-la-sagesse !) le prestige et les bénéfices du catholicisme malmené en Europe », « l'autorité papale, mécanique, sans réplique », « la morale simiesque »... Borduas note encore que les voyages à Paris ne servaient bien souvent qu'« à parfaire une éducation sexuelle retardataire. » Même « les sempiternelles rengaines proposées au pays du Québec et dans tous les séminaires du globe » et les spéculations métaphysiques « des sommets du XIIe siècle » sont citées. Il n'est pas question de la langue française dans Refus Global, mais lorsque Borduas se verra reprocher son style dans le manifeste, il écrira l'année suivante, dans Projections libérantes :

- Je tenterai cette troisième expérience d'écriture. Certes, on la trouvera maladroite comme si le français n'était plus bon qu'à de vains plaisirs littéraires ! Comme s'il lui était maintenant interdit d'exprimer l'espoir, la crainte, la certitude, l'amour et la réprobation la plus primaire ! La plus primaire ? Donnez-lui le sens qu'il vous plaira. Je n'envie ni ne regrette vos plaisirs trouvés aux ciselures adroites de formes vides d'émoi ; je n'envie ni ne regrette l'hypertrophie de votre mémoire ; je n'envie ni ne regrette ces jeux savants.

[19]

Refus donc de tout cela ! Mais comment parmi les hommes de sa génération, Borduas était-il arrivé à contester les valeurs de sa société, son idéologie dominante ? On trouve la réponse à cette question dans Projections libérantes, le deuxième texte publié dans le présent recueil. Il s'agit non plus d'un manifeste, mais d'un pamphlet autobiographique, où, au fil de son récit, Borduas démontre l'importance que les milieux scolaires fréquentés par lui eurent dans sa prise de conscience de la conjoncture sociale du Québec de son temps. L'école sera le lien à partir duquel Borduas étendra globalement son refus à toute la société. Borduas y décrit longuement les milieux scolaires qu'il a connus : l’école des Beaux-arts sous les administrations Fougerat et Maillard, les petites écoles du district centre, l’École du Plateau dans son bel isolement au parc Lafontaine, la Commission des Écoles Catholiques de Montréal dispensant ses postes et ses petits salaires, organisant sans grande bonne volonté des cours de dessin à vue où l'on apprenait à dessiner des pommes et chapeaux avec une règle, un compas et une gomme à effacer, le collège André Grasset, où le grec, les bonnes mœurs, la spiritualité sentimentale des Bérulle, Olier et Condran étaient instillés goutte à goutte dans les âmes des jeunes de l'École du Meuble enfin, où Borduas trouvera son point d'attache. Tous ces milieux scolaires nous sont décrits comme des nids d intrigues ou de sottises. Chacun y tirait sa ficelle, Charles Maillard d'un côté, Jean-Marie Gauvreau de l'autre. Borduas parle d'« écoles PRÉTEXTES : où parents et programmes ne sont considérés que sous l'angle égoïste du professeur, du directeur ». Les besoins de l'enfant, les désirs des parents n'avaient pas grand chose à voir en effet dans la poursuite de ces petites carrières. L’on se coupait la gorge et se poignardait dans le dos à coups de rapports confidentiels, de dénonciations et de patronage. Et pourquoi tout cela ? Pour occuper « fauteuil juché à la pointe de la pyramide sociale, dans l'air raréfié du fonctionnarisme provincial où il faisait bon demeurer à ne rien faire en toute sécurité jusqu'aux prochaines élections. Mais ce qui scandalisait encore plus Borduas, c'était ce qu'on avait fait des enfants, des élèves et des étudiants dans ce système.

- ... si je tente d'aller au fond du problème de notre enseignement, de son inefficacité à susciter des maîtres en tous [20] domaines, j'y vois la même déficience morale qui entache tout le comportement social. Notre enseignement est sans amour : il est intéressé à fabriquer des esclaves pour les détenteurs des pouvoirs économiques ; intéressé à rendre ces esclaves efficaces. Nous dépensons beaucoup d'énergie et des millions dans ce but, mais nous ne pouvons trouver présentement ni personne ni un sou pour exalter les dons individuels qui seuls permettent la maîtrise.

- Bien plus, si vous prêchez le désintéressement, la générosité, l'amour, vous serez jugés dangereux (...)

- Et l'on est sans remords, couvert par la Toute-puissance Divine, la très haute et très efficace protection du clergé. Le clergé qui lui non plus, ne désire pas d'homme pensant, agissant, jugeant, susceptible de critiquer, de crier ! Des esclaves ! Des esclaves à qui il est interdit dès le bas âge un comportement humain supérieur, par défense mortelle, éternelle, de toucher à tout ce qui est noble et courageux et dangereux. Des êtres crevant dans la crainte ; ne pouvant juger des hommes et des choses que d'après des valeurs nominales. Voilà ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut à tout prix ! ».

Ces « esclaves », il les avait vus devant 1ui, « RANGÉS, SILENCIEUX, INHUMAINS », lors de son premier contact avec les élèves de l’École du meuble. « Ils attendent des directives précises, indiscutables, infaillibles. Ils sont disposés au plus complet reniement d'eux-mêmes pour acquérir un brin d'habileté, quelques recettes nouvelles à ajouter à un faux bagage pourtant lourd à porter. » Refus Global rédigé avant Projections libérantes mais marquant la fin du mouvement de pensée dont ce dernier pamphlet retraçait les étapes avait stigmatisé d'une phrase tout ce système.

- ... grands maîtres des méthodes obscurantistes nos maisons d'enseignement ont dès lors les moyens d'organiser en monopole le règne de la mémoire exploiteuse, de la raison immobile, de l'intention néfaste. » On dira : c'était surestimer la puissance de l'école ! Mais, il faut prendre conscience que l'école alors toute entière aux mains du clergé, était le grand [21] canal de transmission idéologique dans notre milieu. Certes les évêques pouvaient lancer des mandements et les curés nous rappeler à nos devoirs de dimanche en dimanche, mais c'était l'école qui transmettait la foi (le petit catéchisme), le bon parler français (la grammaire) et les préjugés raciaux et autres (l'histoire du Canada et l'histoire sainte).

Parallèlement à cette prise de conscience faite en milieu scolaire, Borduas avait subi une remarquable évolution comme peintre. Étant passé par l’École des beaux-arts et s'étant usé durant de longues années à enseigner « le dessin à vue » aux enfants de l'école primaire, il connaissait pour ainsi dire de l'intérieur l'académisme. Il lui avait donné naïvement sa foi dans les débuts, comme un petit paysan croit à l'école ou à son curé. Oui, il existait une science de l'art et il suffisait d'aller à l'école pour l'apprendre. Oui, la copie servile des plâtres grecs, le rendu fidèle des moindres reflets de projecteur sur la craie blanche, l'étude attentive du manuel d'anatomie du Docteur Paul Richer, les dégradés savants dans la reproduction des fleurs et des oiseaux constituaient des objectifs honorables, à poursuivre toute sa vie. Oui il existait une science de l'illusion et l'art n'était que l'imitation de la nature... Puis les doutes étaient venus s'insinuer dans ces belles certitudes. Ozias Leduc qui avait poussé le jeune Borduas à entrer aux Beaux-Arts fut le premier à miner la confiance de l'apprenti dans l'enseignement de ses maîtres. Maurice Denis, ensuite, dont Borduas suivit les cours à Paris, proposait en modèles Renoir, Gauguin, Cézanne, voire Matisse et Picasso au lieu de Léon Bonnat et d'Alphonse-Marie Mucha. Enfin les enfants eux-mêmes, sous ses yeux, faisaient des dessins d'autant plus merveilleux qu’ils étaient moins dirigés... Alors ? Qui fallait-il croire ? Emmanuel Fougerat ? Charles Maillard ? L'enseignement des Beaux-Arts ? Ou fallait-il se laisser aller à suivre la voie indiquée par les rêveries symbolistes de Leduc, par la révolte des peintres de l'école de Paris, par la spontanéité des enfants ? C'est à ce moment que la découverte du surréalisme, « la grande découverte » comme il le dit dans Projections libérantes, vient changer toutes ces hésitations en certitude.

Au lieu de l'imitation servile des apparences extérieures de la nature, le surréalisme lui parut proposer l'invention spontanée d'un monde intérieur sans rapports immédiats avec elle. Au lieu de [22] l'habileté manuelle acquise à coups d'efforts et après un long et ennuyeux apprentissage, il recommandait l'écriture automatique, le premier jet sans idées préconçues, sans plan préalable, sans modèles sous les yeux et annonçait que l'ordre sortirait du chaos sans qu'on l'ait cherché. Si le surréalisme avait raison, il rendait ridicule les prétentions des maîtres de l’École des beaux-arts, avec leurs règles et leur compas. Non le dessin n'était pas une science. C'était une manie ou une passion. C'était le séismographe du rêve. Non la couleur ne servait pas à remplir les cases vides d'un dessin minutieusement exécuté. C'était la forme de l'émotion. Non l'art n'était pas une autre technique de l’illusion et du mensonge mais la connaissance, « l’exploration du DEDANS. »

En d'autres mots, l'expérience picturale de Borduas confirmait ce que son expérience professionnelle lui avait durement apprise. Il caractérise d'ailleurs des mêmes épithètes, l'académisme pictural et notre système d'enseignement d'alors. Voyez ses Commentaires sur des mots courants au mot « ACADÉMIQUE ». Après avoir reproduit la définition du Petit Larousse, il ajoute en « synonymes » :

- ... mort, froid, volontaire, systématique, rationnel, intentionnel, répétitif, double emploi, impersonnel, insensible, calculé etc., etc., etc., et zut ! faites un petit effort. »

Il fallait marquer comment l'expérience vécue de Borduas, enseignant, et de Borduas, peintre, l'avait préparé à poser le geste de rupture radicale que fut Refus Global en son temps. Mais, il faut aussi marquer en quoi le manifeste échappe en partie à la conjoncture historique qui l'a vu naître et acquiert du coup une sorte de permanence, voire même une actualité qu'on risque de perdre de vue à trop insister sur l’Histoire. Refus Global contestait une idéologie, mais il conteste aussi la nécessité de l'idéologie comme tel.

Les termes très généraux par lesquels il stigmatise l'idéologie de conservation s'applique aussi bien à toutes les idéologies qui l'ont suivie, en autant qu'une idéologie est toujours le fruit d'une élite de définisseurs de culture tentant d'imposer des vues au reste des hommes, par la persuasion et par la force, par le discours politique, les chantres du bon parler français ou autre, les lois et la [23] police. Refus Global contestait un système d'enseignement, mais il conteste aussi l'enseignement comme tel puisqu'il attend plus de la spontanéité de l'enfant que des recettes transmises par les maîtres à coup de baguettes et de devoirs à la maison. Refus Global contestait l'académisme naturaliste, figuratif et réaliste, mais il conteste toute forme d'art tentant à s'imposer par autre chose que sa propre puissance de révélation, fut-ce le déterminisme historique défini par les historiens d'art journalistes. Très explicitement, il propose l'anarchie comme l'exact équivalent de l'automatisme pictural, sur le plan politique. Autrement dit, le refus de Refus Global est global.

FRANÇOIS-MARC GAGNON

Université de Montréal

|