|

[15]

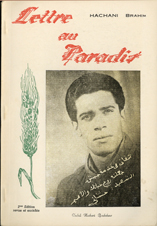

Lettre au Paradis

et la Presse Nationale

Préface Préface

Cher lecteur,

Si la chance me sourit et que vous lirez ce livre Je voudrais vous expliquer tout d'abord ce qui m'a amené à le traduire en français car il a été initialement écrit en arabe. La culture française a pendant un siècle et 32 ans dominé les esprits dans notre pays, dominé non dans le sens péjoratif car personne ne peut nier la richesse de cette langue et son apport à la science. Néanmoins, notre langue maternelle a souffert d'une proscription consciente et à dessein, de telle sorte que la jeunesse algérienne a tendance à lire plutôt le français que l'arabe. Ceci non parce que gagnée par la culture et l'instruction française et puisant dans celles-ci matière de vie.

Cher lecteur,

Je me présente à vous en toute simplicité. Je n'ai jamais été écrivain et n'ai pas élaboré le moindre article de journal et pour cela, je ne cherche nullement à paraître homme de lettres. La suite de cette entrée en matière vous édifiera d'ailleurs sur les mobiles qui m'ont poussé à écrire. Si ces premières lignes ne vous paraissent pas rebutantes vous saurez que ce livre est composé de poèmes écrits du fond du cœur de celui qui n'est ni poète, ni artiste, ni même possédant la moindre compétence en matière d'auteur.

[16]

C'est un père qui pleure son fils ou, avec plus de précision, un Algérien qui pleure avec l'ambition de traduire les sentiments de centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes ceux qui ont sacrifié les meilleurs de leurs enfants pour la patrie. Cette partie de leur chair qu'ils ont offerte à la nation et dont le sang versé a été l'eau qui a fait renaître l'Algérie jusqu'alors ensevelie. Un père qui pleure ceux dont les muscles d'acier ont été les fondations mêmes du grand édifice destiné aux générations futures, ceux dont les âmes rendues à Dieu étaient la preuve la plus pure d'un sacrifice pour le bien-être de tout un peuple, ceux à qui Dieu a donné la vie éternelle et dont « on ne peut dire qu'ils sont parmi les morts... »

« Ne dites pas mourir, dites vivre croyez-moi ».

V. Hugo.

Cher lecteur,

Vous pleurerez avec moi si vous êtes sensible ou bien vous rirez. Vous verrez peut-être dans ce livre de la prétention ou de l'audace ; ceci est votre droit le plus absolu, seulement je voudrai que vous sachiez le pourquoi de ce livre et du débordement de ces sentiments, la raison de ce deuil profond, de cette amertume, de cette nuit obscure dans la vie d'un père algérien douloureusement éprouvé...

Je me suis marié jeune et j'ai eu neuf enfants : cinq garçons et quatre filles mais le destin a voulu que tous meurent les uns après les autres, leur âge variant entre six mois et un an.

Ce fut alors que naquit Boubekeur le onze juin 1945 ; j'étais dans l'armée française et il ne me restait que deux mois pour terminer le service militaire. [17] Depuis cet instant, je craignais pour la vie de mon fils. J'avais, pendant toute une année, le pressentiment qu'il allait rejoindre ses frères et sœurs morts tous en bas âge, mais voilà que cette fois-ci le destin voulut guérir mes blessures.

En effet, le ciel a voulu que Boubekeur vive et qu'au sein de notre famille il croisse petit à petit. Je commençais dès lors à penser comment l'élever ? Je me posais des questions quant aux moyens à employer pour que mon fils devienne un homme au service de son pays, de sa religion, un homme au service de sa société, de sa famille.

Mon idée n'était point que mon fils devienne, Cher lecteur, un homme parfait, sans défaut aucun, ceci est impossible de part la nature même de l'homme. Je ne voulus point en faire non plus l'homme de Diogène ; seulement j'avais là des espoirs, des perspectives que je voulais atteindre.

Les choses se passaient bien. Je commençais dès lors à faire tout mon possible pour parvenir à ce que je m'étais juré d'atteindre. Mon fils est resté ainsi pendant vingt ans près de moi, ne me quittant que pour se rendre à l'école. Nous étions ensemble la nuit, le jour ; au cours de mes voyages il m'accompagnait depuis sa huitième année. Bref ! l'on pouvait dire que mon fils était aussi un ami pour moi et qui remplaçait bon nombre de mes amis.

Après qu'il eut quitté l'école, j'avais dans l'esprit de lui faire suivre une éducation professionnelle. Seulement, de peur qu'il s'éloigne de moi, j'ai décidé qu'il reste avec moi jusqu'à ce que l'un de nous meure. Puis, je le pris avec moi dans le commerce et il [18] activa en ma compagnie malgré son jeune âge. Il avait quatorze ans et nous avons vécu riant et plaisantant ensemble comme des camarades non comme père et fils jusqu'aux premières lueurs de l'aube révolutionnaire.

Boubekeur y participa comme Fidaï [1] toujours avec moi dans la ville de Constantine jusqu'en 1956 date à laquelle je rejoignis la Résistance le laissant en ville mais il ne put en rester là et il ne fut tranquille qu'après m'avoir rejoint.

Je fus un jour blessé au cours d'un engagement qui eut lieu à Zekrana, en Wilaya II, dans le Nord-constantinois ; Boubekeur, loin de l'endroit où je fus conduit après l'accrochage, fut averti de ce qui m'était arrivé et vint à moi au moment où la plupart des combattants croyaient ferme que j'étais mort. Il s'approcha de moi et prononça d'une voix douce le mot « papa ». Je revins alors à moi après un coma qui, m'a-t-on dit, dura trois jours.

Pendant trois mois, je ne pus prendre contact avec lui tant les combats qui se multipliaient redoublaient de violence. Ceci se passait en 1957. Je reçus alors l'ordre du Haut-Commandement de rejoindre la Tunisie afin de soigner mes blessures et là, j'appris que mon fils Boubekeur était mort. Plus tard, on lui apprenait lui aussi que, voulant traverser la frontière algéro-tunisienne et ses barrages électrifiés je trouvais la mort.

[19]

Il essaya par tous les moyens de rejoindre la Tunisie dans une compagnie qui devait ramener pour les maquis des armes en provenance de l'étranger et transitant par Tunis.

j'ai su tout cela alors que j'étais convalescent à l'hôpital Essadiquia à Tunis et, un jour que j'étais assoupi, je fus réveillé par la même voix qui me tira de l'évanouissement dans lequel j'ai plongé après ma blessure au maquis : « papa ». Oh ! combien cette parole restera éternelle dans mon être...

Ici, Cher lecteur, je vous convie à vivre cette coïncidence, cette période de la vie d'un père déchiré par la séparation et dont la mort du fils a fini d'anéantir en lui toutes ressources de dynamisme.

Quelques temps après, mon fils reprit le chemin du retour et pénétra en Algérie transportant, en compagnie de ses frères, les munitions et les armes nécessaires au combat des héros de l'Armée de Libération. Il n'avait, à cette époque, que dix-sept ans. Une année entière s'est écoulée et je n'avais reçu aucune nouvelle de lui, mais un jour de 1959 il revint une nouvelle fois en Tunisie après avoir traversé plein d'enthousiasme la ligne électrifiée. De nombreux frères y avaient péri. Il ne rentra en Algérie qu'après le cessez-le-feu. Des divergences existaient alors entre l'Armée de Libération se trouvant dans les maquis frontaliers et le gouvernement provisoire de la République Algérienne. Pendant cette période, les nouvelles ont beaucoup couru annonçant la mort de mon fils. J'ai commencé d'effectuer des recherches pour retrouver sa trace. Sa mère était avec moi quand nous visitions les régions d'Aïn-Beïda, de Meskina, de Tébessa et de Souk-Ahras dans l'Est Algérien. Nous [20] l'avons enfin retrouvé à Sedrata et, notre espoir revenu, nous étions réellement heureux, comment ne le serions-nous pas puisqu'il était de nouveau parmi nous et que notre vie sans lui ne pouvait pas avoir sa raison d'être.

Nous avons passé une nuit entière avec lui dans un casernement de l'Armée de Libération Nationale et j'ai commencé à envisager pour lui et pour nous un programme d'avenir dans le cadre de notre vie nouvelle. Je lui ai demandé, entre autres, de se faire démobiliser, ce qu'il a refusé catégoriquement. Je me souviens encore des arguments qu'il défendait durant notre conversation. Il me disait « Père, j'ai encore une mission à remplir, je m'en sens responsable devant tous les membres de notre armée. Ceux qui sont partis, étaient les meilleurs et ceux qui vivent encore doivent rester leurs continuateurs. » Il insista : « Je redis les continuateurs qui étaient l'armée des maquis, l'armée de 1954 à 1962 et non les « marsiens » de 1962 [2] ». Il conclua par ces mots : « Père ! j'ai une mission et je dois l'accomplir même si je dois laisser ma vie ».

Quelques temps après, il fut muté dans la garnison de Cherchell en tant qu'officier, puis à Orléansville comme Secrétaire Général dans le 7ème Sous-Groupement de la 1ère Région Militaire. Nous nous rendions mutuellement visite. Puis vint l'Aïd-Esseghir, première fête dans l'indépendance que nous avons décidé de passer tous ensemble à Constantine en famille et parmi les amis.

[21]

Trois jours après la fête, alors que nous étions encore à Constantine parmi les nôtres, il m'annonça qu'il voulait se marier ; il voulait épouser une jeune fille de famille très respectable qui avait participé et activé dans la Révolution, sacrifiant un de ses fils « El-Bachir », enfant semblable à tous ceux dont l'Algérie peut être fière. Je demande au père la main de la jeune fille en question. Ma joie était grande en le voyant accepter le mariage de nos enfants.

Deux mois après, nous célébrions les fiançailles. Dès cet instant, je n'ai jamais eu de repos car il fallait préparer l'événement, le jour du mariage et c'est alors que j'ai eu le bonheur de choisir ce jour qui coïncidait avec le jour le plus historique pour l'Algérie, le 1er Novembre.

De cette manière, j'espérais fêter deux événements en un seul jour : la fête nationale algérienne et le mariage de mon fils. Hélas, le destin a imposé sa volonté, il m'a ôté tous mes espoirs de bonheur, de tranquillité, de repos.

Vint la fête de mon pays mais c'est précisément es jour que choisissait la mort pour emporter mon fils, plutôt le jour qu'a choisi Dieu pour le rappeler à lui.

Et c'est ainsi, Cher lecteur, que commença et finit la vie d'un Algérien, un parmi le million et demi de martyrs. C'est ainsi également que j'ai passé la moitié de ma vie.

Ah ! si je n'avais jamais procréé, cela m'aurait évité de souffrir du malheur soudain de perdre un fils qui durant six années de guerre a fait face aux balles de l'ennemi et qui aurait pu rencontrer la mort à la suite d'une grave blessure au-dessus du cœur ou ne pas survivre à une opération chirurgicale [22] Mais, ironie du sort, le voilà mort d'une balle arabe, une balle maghrébine, africaine.

Enfin ! je dis à mes frères algériens et sœurs algériennes, je leur dis ceci : nous sommes en même temps heureux et malheureux. Heureux puisque nous avons procréé, éduqué, préparé et offert à Dieu, à la Patrie, à l'Histoire, nous leur avons offert nos fils en échange du bonheur des générations à venir, nous avons offert leur sang, ce sang qui fut l'encre d'or avec laquelle des pages d'héroïsme, de sacrifices et de gloire ont été écrites.

Malheureux puisque nous avons été privés, oui privés de voir nos fils, hommes dans la fleur de l'âge. Nous avons été ceux qui, après avoir planté des fleurs les ont perdues au moment de les cueillir, de les humer, de s'en assouvir.

Nous serons patients.

Heureux le pays qui vous donna le jour

Vous les martyrs

Qui aurez du bon temps

Au Paradis.

[1] Combattant non revêtu de la tenue et qui agit en ville.

[2] 19 mars 1962 : date de la signature du cessez-le-feu en Algérie.

|