[10]

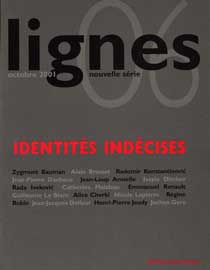

Zygmunt Bauman

“Identité et mondialisation.”

In revue Lignes, 2001/3, no 6, pp. 10-27.

« Identité et mondialisation » est le texte de la conférence prononcée par Z. Bauman le 7 mai 2000, dans le cadre de l'Université de tous les savoirs. Une partie en a été publiée par Le Monde le 23 mai 2000. « Identité et mondialisation » est le texte de la conférence prononcée par Z. Bauman le 7 mai 2000, dans le cadre de l'Université de tous les savoirs. Une partie en a été publiée par Le Monde le 23 mai 2000.

Qu'est-ce que l'identité ? Empruntant à Rimbaud, nous pouvons dire qu'elle est la recherche d'une vérité (une vérité de soi), de l'âme comme du corps. La vérité : une chose dure, honnête, digne de confiance... De nos jours, nous sommes tous engagés dans une telle recherche.

En 1996, Stuart Hall observait : « On assiste, ces dernières années, à une véritable explosion discursive du concept d'identité [1]. » Et, en effet, aucun autre aspect de la vie contemporaine n'attire autant l'attention des philosophes, des spécialistes en sciences humaines et des psychologues. On peut même dire que l'« identité » est devenue un prisme au travers duquel ce sont d'autres aspects de la vie contemporaine qui sont identifiés, examinés et compris. C'est le cas, par exemple, du débat sur la justice et l'égalité qui tend à être conduit en termes de « reconnaissance » d'identité unique : on parle de cultures en [11] termes d'identités différentes, d'hybridité, de créolisation - alors que les processus politiques sont le plus souvent encore théorisés autour des problèmes de droits de l'homme (c'est-à-dire de droits à une identité séparée) et des problèmes de « politique de vie » (c'est-à-dire de construction, de négociation et d'affirmation d'identité).

Je fais l'hypothèse que la carrière spectaculaire du « discours sur l'identité » nous renseigne davantage sur l'état actuel de la société humaine que ses résultats conceptuels et analytiques. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'une telle carrière ?

Nous savons, par Hegel, que la chouette de Minerve, la déesse de la sagesse, déploie prudemment ses ailes avec la tombée de la nuit : la sagesse, ou tout ce qu'englobe ce mot, surgit à la fin du jour, lorsque le soleil est couché et que les choses ont cessé d'être aisément visibles ou manifestes. Heidegger a donné un tour nouveau à l'aphorisme de Hegel dans sa discussion sur la priorité du Zuhandenheit sur le Vorhandenheit, et sur l'origine catastrophique du second : une bonne lumière est une lumière qui aveugle. On ne voit pas ce qui est trop visible, on ne prend note que de ce qui est « toujours déjà là ». On ne prête attention aux choses qu'une fois qu'elles ont disparu. Selon le résumé de Arland Ussher, « le monde en tant que tel ne m'est révélé que lorsque les choses tournent mal [2] ». Dans l'interprétation de Vincent Vycinas [3], tout ce en quoi mon monde [12] consiste n'est porté à mon attention qu'en disparaissant, ou en cessant de se comporter de manière monotone ou prévisible, comme c'était le cas auparavant, ou encore en perdant de son utilité. C'est tout ce qui est difficile à manier, et obscur, peu fiable, résistant et tout à fait déprimant, qui s'impose à la vision, à l'attention et à la pensée.

Il y a lieu de noter, toutefois, que la découverte que les choses ne conservent pas leur forme indéfiniment et qu'elles peuvent être un jour différentes de ce qu'elles avaient été jusqu'alors constitue une expérience ambiguë. L'imprévisibilité entraîne l'anxiété et la peur : un monde rempli d'accidents et de surprises oblige à ne jamais manquer de vigilance et à ne jamais rendre les armes. Mais le caractère instable, mou et souple des choses peut en revanche éveiller ambition et détermination : étant donné qu'aucun verdict de la nature n'est permanent et irrévocable, il est loisible de rêver d'une vie différente, plus satisfaisante, plus agréable. Si, en outre, on fait confiance à son pouvoir de pensée et à la force de ses muscles, on peut dès lors agir sur ses rêves et les forcer à se réaliser. Alain Peyrefitte [4] a suggéré que le dynamisme remarquable, inédit et unique de la société capitaliste moderne, comme toutes les avancées spectaculaires réalisées par la civilisation occidentale des deux ou trois derniers siècles, serait impensable sans une telle confiance : la triple confiance, en soi-même, dans les autres et dans des institutions sociales durables dans lesquelles inscrire des projets et des actions à long terme.

[13]

L'anxiété et l'audace, la peur et le courage, le désespoir et l'espoir sont nés ensemble. Mais leur proportion dépend des dispositifs en notre possession. L'univers de l'expérience moderne est polarisé par la fascination et l'angoisse, le désir et l'aversion. Les peurs et les joies qui résultent de l'instabilité des choses sont distribuées de manière très inégale.

En mettant le monde en marche, la modernité a mis en évidence la fragilité et l'instabilité des choses, de même qu'elle a ouvert tout grands la possibilité et le besoin de les réformer. Marx et Engels ont fait l'éloge des capitalistes et de leur capacité à « fondre les solides et profaner les sacrés » - ces cadres pétrifiés qui ont gêné les pouvoirs créatifs de l'homme durant de nombreux siècles. Alexis de Tocqueville pensait plutôt que les solides qu'on fait fondre dans la chaleur de la révolution moderne sont déjà dans un état de décomposition avancé bien avant que la refonte de la nature et de la société n'ait commencé. Peu importe le cas : la nature humaine a été jetée dans le « melting-pot » avec le reste de la création divine. Elle n'était plus vue, et ne pouvait plus l'être, comme donnée. Au contraire, elle est devenue une tâche que chaque homme ou chaque femme ne pouvait qu'exécuter seul et de son mieux. La « prédestination » avait été remplacée par le projet de vie, le destin par la vocation,

Les philosophes de la Renaissance ont fêté les perspectives nouvelles que le caractère « inachevé » de la nature humaine a ouvertes devant les hommes ingénieux et intrépides. « Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent », déclara Léon Battista Alberti avec joie et gravité ; « Nous pouvons devenir tout ce que nous voulons », déclara avec un plaisir manifeste [14] Pico délia Mirandola. Le Protée d'Ovide, qui pouvait à sa guise passer de jeune homme en lion, d'ours sauvage en serpent, de pierre en ombre, de même que le caméléon, grand maître de la réincarnation instantanée, sont l'un et l'autre devenus des modèles de la capacité des hommes à s'autoconstituer et à faire montre de la confiance en soi qui venait d'être découverte [5]. Un peu plus tard, Jean-Jacques Rousseau appela « perfectibilité » l'unique attribut universel dont la nature ait doté l'homme, insistant sur le fait que l'aptitude à s'autotransformer constitue la seule « essence humaine » et l'unique trait commun à tous [6].

Ce qui ne veut pas forcément dire que les humains sont condamnés à flotter et à aller à la dérive. Protée représente sans doute le symbole de l'aptitude à l'auto-création, mais l'existence protéenne ne constitue pas nécessairement l'unique choix offert aux êtres humains libres. Les solides d'antan peuvent être fondus, mais ils le sont dans le but de mouler de nouveaux solides qui auront une meilleure forme et seront mieux équipés que les anciens qu'ils ont remplacés - afin de mieux répondre au bonheur de l'homme. Ils seront également plus solides et donc plus fiables. La fusion des solides ne devait être que l'étape préhminaire de l'entreprise moderne : c'est-à-dire une entreprise destinée à rendre le monde plus propice, plus approprié à l'habitation humaine. La seconde étape consistait à élaborer un cadre nouveau, résistant, durable et sûr. Un ordre devait être démonté pour être [15] remplacé par un autre, conçu pour cet usage en accord avec des normes de raison et de logique.

L'inachèvement de l'identité et, en particulier, la responsabilité qu'il faut à chacun engager pour l'achever, entretiennent en fait un rapport intime avec tous les autres aspects de la condition moderne. Étant une question privée, un souci privé, l'identité est aussi le résultat d'une production sociale. La forme de notre sociabilité, aussi bien que de la société que nous partageons, dépend en grande partie des conceptions et des réponses apportées au défi formidable que forme l'« individualisation ».

Ce que l'idée d'individualisation nous apprend, c'est l'émancipation de l'individu de la détermination attribuée, héritée, innée de sa personne sociale : une orientation à juste titre considérée comme le trait le plus manifeste et le plus original de la condition moderne. En un mot, l'individualisation consiste à faire passer l'identité humaine de l'état de donnée à celui de tâche - en donnant aux acteurs la responsabilité d'accomplir cette tâche et d'en revendiquer les conséquences (ainsi que les effets secondaires). La place de l'individu dans la société, sa définition sociale, a cessé d'être zuhanden pour devenir vorhanden - une tâche incomplète et inachevée (comme l'a bien dit Sartre, il ne suffit pas d'être né bourgeois, il faut encore vivre une vie de bourgeois, ce qu'il n'était ni possible ni nécessaire de dire des princes, des chevaliers, des serfs ou des citadins de l'époque prémoderne). La nécessité de devenir ce que l'on est est la caractéristique même de la vie moderne. La modernité remplace la détermination du rang social par une autodétermination coercitive et obligatoire.

[16]

Tout permet de penser que ceci est valable pour la totalité de l'époque moderne : pour toutes les périodes et tous les secteurs de la société. Si tel est le cas, la question est : pourquoi la véritable explosion des préoccupations concernant l'identité n'est-elle apparue que ces dernières années ? Qu'est-il arrivé de nouveau à ce problème aussi vieux que la modernité elle-même ?

On ne peut nier le fait qu'il s'est effectivement passé quelque chose de nouveau, et c'est ce qui explique l'inquiétude apparue il y a peu et touchant aux tâches que les générations passées semblaient effectuer de façon presque routinière ? Au sein d'une même situation, il existe en effet d'importantes variations qui distinguent autant de stades successifs dans l'histoire moderne.

La société prémoderne était une société d'États. Mais quand les cadres rigides des sociétés d'États ont été brisés, au début de la période moderne, la tâche d'auto-identification présentée aux hommes et aux femmes s'est réduite au défi de se conformer, sans dévier de la norme, aux types sociaux et aux modèles de conduite établis. L'appartenance à une classe était dans une certaine mesure un accomplissement. Elle devait être reconfirmée et attestée dans la conduite quotidienne de chacun de ses membres. Une fois « défixés », les individus ont dû déployer leurs nouveaux pouvoirs de choisir dans la recherche effrénée d'une « refixation ».

La division de la société en classes, formée bien plutôt qu'héritée, avait tendance à devenir aussi solide, inaltérable et résistante à la manipulation individuelle que l'ancienne attribution des états [17] prémodernes. La classe et le sexe étaient les cadres enfermant les choix individuels : échapper à leurs contraintes n'était pas beaucoup plus facile que de remettre en question la place de chacun dans la « chaîne divine des êtres ». Si tel n'était pas le cas dans la théorie, la classe et le sexe ressemblaient étonnamment à des « faits de nature », et la tâche qui incombait à la plupart des individus restait apprendre place dans la niche allouée, en se comportant comme des résidents établis.

C'est précisément sur ce point que l'individualisation d'autrefois diffère de la forme qu'elle a prise à notre époque de « modernité liquide », époque où, non seulement le placement des individus dans la société, mais les places elles-mêmes auxquelles ceux-ci peuvent avoir accès et dans lesquelles ils souhaitent s'établir, se confondent sans cesse et ne suffisent plus à former des buts pour des « projets de toute une vie ». Cette agitation nouvelle, cette fragilité, qui affectent ces buts, nous affectent nous-mêmes, tous, que nous soyons hautement qualifiés ou que nous ne le soyons pas assez, hautement cultivés ou pas assez, encore en poste ou déjà licenciés. Il y a très peu de chose, sinon rien, que l'on puisse entreprendre pour « fixer » le futur conformément aux normes courantes.

Daniel Cohen l'a dit, celui qui commence sa carrière chez Microsoft ne sait pas d'avance où il la terminera, alors que celui qui la commençait chez Ford ou chez Renault disposait de la quasi-certitude de la terminer au même endroit [7]. Il n'y a pas que les [18] individus à se déplacer, mais aussi les points d'arrivée et les voies qui y mènent. La « défixation » est une expérience qu'on va devoir faire à plusieurs reprises dans le courant d'une vie professionnelle (onze fois au moins, selon Richard Sennet, dans le cas d'un Américain jeune). Les hommes et les femmes sont sans cesse contraints de courir, sans promesse de repos ni garantie d'atteindre à quelque destination que ce soit, à quelque « refixation » ultime qui les assurerait de la fin de leurs tourments. « Être en mouvement » est devenu le mode de vie permanent des individus chroniquement « défixés ».

Max Weber suggérait, au début du XXe siècle, que la rationalité instrumentale est le facteur principal qui contrôle le comportement humain à l'époque de la modernité. Pour lui, la question des fins semble donc résolue, et il reste aux hommes et aux femmes modernes à choisir les moyens les meilleurs pour atteindre ces fins. Dans cette perspective, l'incertitude sur l'efficacité relative des moyens et sur leur disponibilité serait la source principale d'insécurité et d'anxiété caractéristiques de la vie moderne. Si le point de vue de Weber était juste au début du XXe siècle, sa vérité s'est progressivement évaporée vers la fin du siècle.

De nos jours, ce ne sont pas les moyens qui sont la source première d'insécurité et d'angoisse.

Le XXe siècle a excellé dans la surproduction des moyens. Ceux-ci ont été produits à un rythme toujours plus rapide et ont dépassé les besoins déjà connus et reconnus comme nécessaires. Les moyens d'abord, les besoins apparaîtront après ! Aux moyens de rechercher les besoins qu'ils pourraient satisfaire ! Les fins, en revanche, sont maintenant plus dispersées, [19] plus incertaines : elles sont devenues la source d'anxiété la plus abondante, la vraie grande inconnue de l'existence. J'illustrerai cette précarité nouvelle qui est la condition des travailleurs de notre époque au moyen de cette petite annonce récemment publiée dans la rubrique « Recherches d'emplois » d'un quotidien britannique : « Have a car, can travel » (« Possède une voiture, peux voyager. Attends propositions »).

Ainsi le problème de l'identité, qui hante les individus depuis l'avènement des Temps modernes, a-t-il changé dans sa forme et dans son contenu. Autrefois, c'était le genre de problème auquel les pèlerins faisaient face et qu'ils avaient du mal à résoudre : le problème de savoir « comment y arriver ». Maintenant, le problème ressemble plutôt à ceux que rencontrent chaque jour les vagabonds, les personnes sans domicile fixe ou les sans-papiers : « Où aller ? et où cette route que j'ai empruntée va-t-elle me mener ? » Il s'agit de choisir le tournant le moins risqué, au carrefour le plus proche, de changer de direction avant que la route, en face, ne devienne infranchissable, ou avant que le tracé de cette route ne change, ou encore avant que la destination prévue ne se déplace ou n'ait perdu de ses charmes.

En d'autres termes, le dilemme qui tourmente les hommes et les femmes au tournant de ce siècle n'est pas tellement celui d'apprendre comment atteindre l'identité de leur choix, ni celui de le faire reconnaître par ceux qui les entourent, mais quelle identité choisir et quoi faire pour rester alerte et vigilant une fois que l'identité choisie a été retirée du marché ou a perdu ses pouvoirs de séduction. Le souci principal, le plus angoissant, n'est pas de savoir comment s'installer [20] dans une place, au sein d'un cadre solidement établi - classe, sexe ou catégorie sociale - et, une fois installé, de savoir comment la garder et éviter d'en être chassé ou exilé. Dans un monde kaléidoscopique de valeurs remaniées, de pistes mobiles et de cadres changeants, la liberté de manœuvre est élevée au rang de valeur suprême, de « métavaleur », de condition d'accès à toutes les autres valeurs : passées, présentes, mais surtout à venir.

Dans une analyse vieille de quarante ans, Erik H. Erikson diagnostiquait que les adolescents de cette époque souffriraient d'une « confusion de l'identité », confusion qui deviendrait pathologique chez les adultes et nécessiterait une intervention médicale. Selon lui, cette confusion constituerait, dans le développement personnel, une étape passagère et somme toute normale, finissant naturellement avec le passage de l'adolescence à l'âge mûr. À la question de savoir à quoi devait ressembler l'identité d'une personne en bonne santé, Erikson a répondu : « à la sensation subjective d'une similitude et d'une continuité [8] ».

De deux choses l'une, soit l'opinion d'Erikson a vieilli, soit la crise d'identité est devenue de nos jours tout autre chose qu'une maladie rare chez l'adulte et plus qu'une circonstance passagère liée à l'adolescence. La « similitude » et la « continuité » sont aujourd'hui des sentiments que jeunes comme adultes éprouvent rarement. Ils ne sont plus même convoités. Le rêve est affecté par des prémonitions sinistres.

[21]

Dans un monde aussi kaléidoscopique, la conduite rationnelle exige que les options, le plus grand nombre possible d'options, soient laissées ouvertes ; et le fait d'avoir une identité fixée une fois pour toutes a pour résultat la clôture ou la perte des options. Comme l'a observé Christopher Lasch, les identités recherchées de nos jours sont celles que l'on peut adopter et dont on peut se débarrasser « comme on change de costume ». Si elles sont « librement choisies », le choix « n'implique plus des engagements avec des conséquences », de sorte que « la liberté de choisir équivaut en pratique au refus de choisir [9] ».

En décembre 1987, Pierre Bourdieu parlait de la précarité qui « est aujourd'hui partout » et qui « hante les consciences et les inconscients ». La fragilité de tous les points de référence concevables et l'incertitude endémique touchant au futur affectent, et ceux que le caprice du sort a déjà touchés, et ceux qui ne peuvent pas être certains qu'ils seront épargnés par lui. « En rendant tout l'avenir incertain, affirme Bourdieu, la précarité interdit toute anticipation rationnelle et, en particulier, ce minimum de croyance et d'espérance en l'avenir qu'il faut avoir pour se révolter, surtout collectivement, contre le présent, même le plus intolérable. » « Pour concevoir un projet révolutionnaire, c'est-à-dire une ambition raisonnée de transformer le présent par référence à un avenir projeté, il faut avoir un minimum de prise sur le présent [10]. » La confiance [22] dans la possibilité de contrôler le présent est manifestement ce qui manque le plus dans une société composée d'individus esseulés. L'espérance de ceux-ci de changer les règles du jeu, même joignant leurs forces et marchant ensemble, est de moins en moins grande. Les catastrophes qui les effraient ont certes des origines sociales et collectives, mais c'est sur chacun d'entre eux et comme au hasard qu'elles s'abattent, comme s'abattraient des catastrophes individuelles auxquelles c'est individuellement qu'il faudrait remédier.

Il est de peu d'intérêt de désigner d'autres modes de vie en commun, de représenter une société qui servirait mieux la cause de la liberté et de la sécurité, d'élaborer des projets garantissant la justice, tant qu'il reste impossible d'agencer collectivement la possibilité de passer de la parole à l'action. Les contraintes sont aujourd'hui globales, mondialisées, alors que l'action n'est que locale, parcellisée. Les puissances responsables de cette situation sont hors d'atteinte de toutes les modalités inventées par la démocratie .depuis maintenant deux siècles. Comme l'affirme Manuel Castells, le pouvoir global, ou extraterritorial « s'écoule » et « se répand » en toute liberté, alors que la politique, enfermée aujourd'hui comme hier dans le cadre des États-nations, reste clouée au sol.

C'est en effet un cercle vicieux. La mondialisation des réseaux de pouvoir semble contribuer, peut-être même conspirer, à la privatisation de la vie politique. D'un côté, la mondialisation sape la capacité des institutions politiques établies à agir de manière efficace ; de l'autre, la rétractation de la vie politique vers des préoccupations d'identité personnelle empêche que [23] cristallise une action collective au même niveau de globalité. Tout semble en place pour réaliser, à la fois, la mondialisation des conditions de vie et l’atomisation ou la privatisation des luttes pour la vie. C'est sur fond d'un tel décor que les préoccupations identitaires doivent être examinées pour être comprises.

Comme l'a noté Ulrich Beck, il n'existe pas de solutions biographiques aux contradictions systémiques, bien que ce soit de telles solutions qu'on nous pousse à imaginer ou à construire. Il ne saurait y avoir aucune réponse rationnelle à la précarisation galopante tant qu'une telle réponse est confinée à l'action individuelle ; en tout cas, le caractère irrationnel de telles réponses est inéluctable. Comme le dit Christopher Lasch, « n'ayant aucun espoir d'améliorer leur vie dans les domaines qui comptent, les gens se sont laissés convaincre que ce qui comptait c'était leur perfectionnement physique et psychique : se rapprocher de ses sensations, manger une nourriture saine, prendre des leçons de ballet ou de danse du ventre, plonger dans la sagesse de l'Orient, pratiquer le jogging, apprendre à "communiquer", vaincre la "peur du plaisir". Bien qu'offensives en tant que telles, ces pratiques, élevées au rang de programme et drapées dans la rhétorique de l'authenticité et de la prise de conscience, marquent un retrait hors du monde de la politique [11]. »

Il existe une gamme croissante de « passe-temps » qui sont autant de succédanés pour des choses qui [24] comptent, mais que l'on ne peut pas maîtriser. La pratique, dévoreuse de temps et d'énergie, qui consiste à rassembler, démonter et réarranger l'auto-identité, est l'un de ces plus formidables succédanés. Cette activité est conduite dans des conditions particulièrement peu sûres : les objectifs de l'action sont aussi précaires que ses effets sont incertains, les efforts conduisant assez souvent à un sentiment de frustration pour que la peur de l'échec ultime empoisonne la joie des succès temporaires. Il n'est pas surprenant que la dissolution des peurs personnelles dans la « puissance du nombre », vrai ou putatif, qui permet de les rendre inaudibles dans le brouhaha de la foule, soit une tentation constante auquel un grand nombre de « constructeurs d'identité » trouve difficile de résister. C'est la tentation de faire comme si la similitude des peurs vécues individuellement constituait une communauté.

Comme l'a observé Eric Hobsbawn, « le mot "communauté" n'a jamais été utilisé de manière aussi indifférente et aussi creuse que durant la période où les communautés, dans le sens sociologique du terme, devenaient difficiles à trouver [12] ». « Les hommes et les femmes, explique-t-il, recherchent des groupes auxquelles ils peuvent appartenir, assurément et pour toujours, dans un monde dans lequel tout le reste bouge et change, dans lequel tout le reste est incertain [13]. » Jock Young réitère cette vue de manière [25] succincte : « Alors même que la communauté s'effondre, l'identité est inventée [14] », dit-il. L'attention qu'on porte à celle-ci, de même que les passions qu'elle engendre, l'identité les doit au fait qu'elle est un succédané de communauté, de cette soi-disant « résidence naturelle » qui n'existe plus dans un contexte de mondialisation aussi omniprésent qu'effréné. Pourtant, le paradoxe est que, pour jouer son rôle guérisseur, l'identité est tenue de nier le fait qu'elle ne serait qu'un succédané et, plus que tout, elle est tenue d'évoquer le fantôme de cette même communauté dont le décès rend la substitution aussi souhaitable que possible. L'identité pousse vers le cimetière des communautés, mais fleurit grâce à sa promesse de ressusciter les morts.

L'« époque de l'identité » est pleine de bruit et de fureur. La quête d'identité divise et sépare. La précarité de la création solitaire incite les créateurs à rechercher des crochets auxquels ils puissent ensemble suspendre leurs peurs et leurs angoisses individuelles et accomplir des rites d'exorcisme en compagnie d'individus tout aussi effrayés et anxieux qu'eux. Il n'est pas sûr que de telles « communautés-crochet » fournissent en fait l'assurance collective que l'on attend d'elles contre les risques individuels ; mais ériger une barricade en compagnie d'autres individus procure un court répit à la solitude. Efficace ou non, quelque chose a été fait, et l'on peut enfin se consoler à l'idée que l'on a livré bataille. Comme le dit à juste titre Jonathan Friedman, dans notre époque de [26] mondialisation « les frontières ne disparaissent pas ; au contraire, elles semblent apparaître à chaque coin de rue de chaque quartier délabré de notre monde [15] ».

Ces frontières n'ont pas pour fonction de séparer et de protéger les identités déjà établies. Comme l'a expliqué le célèbre anthropologue norvégien Frederik Barth, c'est exactement l'inverse qui se produit : les identités « communautaires » sont des dérives de fébriles tracés de frontières. Nous pouvons dire, après Ernest Renan, que la communauté, comme la nation, vit sur le mode du plébiscite quotidien. Mais une fois que les postes frontières ont été plantés, la date trop fraîche des origines est soigneusement cachée. Ce stratagème a pour but de dissimuler le fait que (pour citer une fois de plus Stuart Hall [16]) ce que l'idée d'identité ne signale pas, c'est « une fondation stable de nous-même, qui se déploie du début jusqu'à la fin au travers de toutes les vicissitudes de l'Histoire sans changement ».

Plutôt que de parler d'identités héritées ou acquises, il serait peut-être plus approprié, pour être juste envers les réalités de la mondialisation, de parler d'identification : une activité interminable, toujours incomplète, inachevée et ouverte, dans laquelle nous sommes tous engagés, jour après jour, par nécessité autant que par choix. Il y a peu de chances pour que les tensions, les confrontations et les conflits que cette activité produit cessent. La quête effrénée d'identité [27] n'est pas un vestige de l'époque de la prémondialisation, cette quête est, au contraire, un effet secondaire et dérivé de l'association de la mondialisation avec les pressions individuelles, et des tensions que cette association produit. Les guerres d'identification ne sont pas contraires à la tendance de la mondialisation : elles en sont le fruit légitime et le compagnon naturel. Loin de l'arrêter, elles en huilent les rouages.

« Identité et mondialisation » est le texte de la conférence prononcée par Z. Bauman le 7 mai 2000, dans le cadre de l'Université de tous les savoirs. Une partie en a été publiée par Le Monde le 23 mai 2000.

[1] S. Hall, « Who needs "identity" ? », in S. Hall, P. du Gay (éd.), Questions of Cultural Identity, London, Sage, 1996, p. 1.

[2] A. Husher, Journey through Dread, Devin-Adair, 1955, p. 80.

[3] V. Vycinas, Earth and Gods, The Hague, Martinus Nijhoff, 1969, p. 36-37.

[4] A. Peyrefitte, La Société de confiance : essai sur les origines du développement, Paris, Odile Jacob, 1998, p. 514-516.

[5] S. Davies, Renaissance View of Man, Manchester UP, 1978, p. 62.

[6] J.-J. Rousseau, Premier et Second Discours.

[7] D. Cohen, Richesse du monde, pauvreté des nations, Paris, Flammarion, 1997, p. 84.

[8] E.H. Erikson, Identity : Youth and Crisis, London, Faber and Faber, 1974, p. 17-19.

[9] C. Lasch, The Minimal Self : Psychic Survival in Troubled Times, London, PAN Books, 1984, p. 38.

[10] P. Bourdieu, « La précarité est aujourd'hui partout », in Contre-feux, Paris, Liber-Raisons d'agir, 1998, p. 96-97.

[11] C. Lasch, Culture of Narcissism, New York, Warner Books, 1979, p. 29-30.

[12] E. Hobsbawm, The Age of Extremes, London, Michael Joseph, 1994, p. 428.

[13] E. Hobsbawn, « The Cult of Identity Politics », in New Left Review, n° 217, 1996, p. 40.

[14] J. Young, The Exclusive Society, I.ondon, Sage, 1999, p. 164.

[15] J. Friedman, « The Hybridization of Roots and the Abhorrence of the Bush », in M. Feartherstone, S. Lash (eds.), Spaces of Culture, London, Sage, 1999, p. 241.

[16] S. Hall, « Who needs "identity" ? », art. cit., p. 3.

|