“Société de création

et épistémologie industrielle.”

par Thierry Gaudin,

J.-E. Aubert et E. Meichelbeck

Un article publié dans la revue CULTURE TECHNIQUE, no 8, 1982, pp. 15-32. Numéro intitulé : “Création, travail, industrie.” Neuilly-sur-Seine, France : Centre de recherche sur la culture technique.

[14]

ÉPISTÉMÈ [episteme]. n. f. (v. 1965 ; mot gr., epistêmê « science »). Didact. Ensemble des connaissances réglées (conception du monde, sciences, philosophies...) propres à un groupe social, à une époque. « Telle est, dans son esquisse la plus générale, 'l'épistémè' du XVIe siècle » (M. Foucault).

ÉPISTÉMOLOGIE [epistemologi]. n. f. (1907 ; de l'angl. (1856) ou l'all. ; du gr. epistêmê « science », et logos « étude »). Philo. Étude critique des sciences, destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. L'épistémologie entre dans la théorie de la connaissance.

[15]

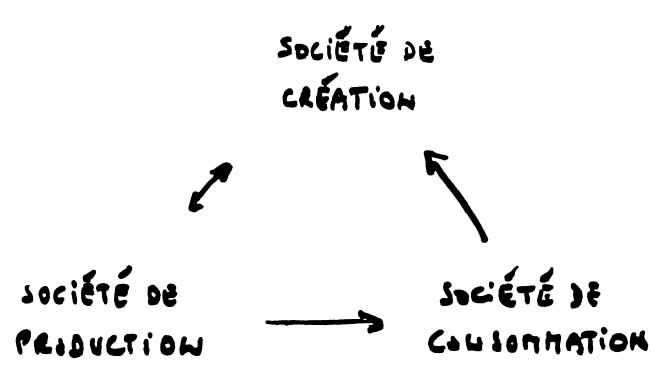

Dans ce qui suit est présenté non pas une thèse, mais une hypothèse de travail : celle d'un basculement simultané de la connaissance et de la technique : le lieu de travail devient épistémologique, lieu d'élaboration de la connaissance ;; ce mouvement est la transformation d'une société de production en société de création où l'homme se réapproprie la technique.

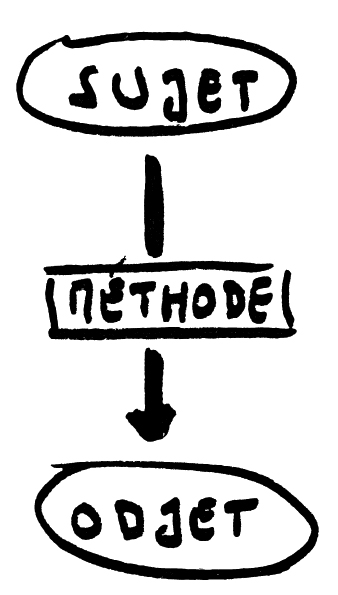

Voici près de trois siècles et demi, Descartes publiait son Discours de la méthode inaugurant le temps de l'objectivation : la pensée d'un sujet solitaire, adossée à sa propre capacité de douter : « cogito (je doute) ergo sum », se donne le monde pour objet de connaissance, et pour projet d'y discerner le vrai du faux au moyen de la méthode.

Ce schéma, dans sa puissante simplicité a structuré jusqu'à maintenant la pensée occidentale ; il lui a permis de se propulser à la conquête du monde, comme le prévoyait d'ailleurs Descartes : je vis que nous pourrions ainsi « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (Discours de la méthode).

Le déploiement de cette pensée a produit la science dans l'ordre de l'esprit et l'industrie dans l'ordre de la matière. Il s'est accompagné d'un processus planétaire de domestication de l'homme par l'homme auquel rien ne semble encore pouvoir résister. Et pourtant...

L'essence de cette évolution procède du travail de Descartes en ce qu'elle consiste à projeter des sujets dans l'espace des objets, au lieu de les reconnaître comme sujets. Or, le temps est venu de la reconnaissance des sujets.

Le premier principe, dit Descartes, est : « de ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle » (Discours de la méthode, 2e partie). Ainsi, pour lui, la vérité des choses s'impose par son évidence. Mais que sont donc ces « choses » qui peuvent être vraies ? Il ne s'agit pas d'objet inanimés, qui ne sont ni vrais ni faux : ils sont tout court. Il ne s'agit pas non plus d'êtres vivants, encore qu'« être vrai » pourrait, pour eux, avoir un sens se référant, par exemple, aux philosophies hindoues. Non, les choses, pour Descartes, sont cela qui peut être connu, à propos des objets ou des vivants, au moyen de la méthode. Il fait un coup de force philosophique : la méthode sert à connaître les choses et les choses sont ce qui peut être

[16]

[17]

connu par la méthode, laquelle permet de distinguer le vrai du faux, au moyen de l'évidence, ou des évidences successives enchaînées par le raisonnement. Ainsi, les choses et la méthode se fondent mutuellement. D'où cet extraordinaire projet que nous vivons encore : faire apparaître les choses (ce qu'il y a à dire d'évident à propos des objets et des vivants) au moyen de la méthode : soit l'éclosion de la Science.

Le projet est à rapprocher d'une autre parole de Descartes :

« Je vis que nous pourrions ainsi nous rendre comme maîtres et professeurs de la nature. »

À la production du discours scientifique s'ajoute la réquisition de la nature. Celle-ci est requise par la science de dévoiler ses évidences, l'est aussi par l'industrie, de se soumettre à ceux qui deviennent « comme » ses maîtres et possesseurs, nous.

Mais qui est ce nous ? Alors que la pensée et l'existence même s'articulent sur un « je » individuel (cogito ergo sum), voici apparaître pour maîtriser et posséder la nature, un « nous », sujet collectif.

Heidegger fait très justement remarquer le paradoxe de la technique moderne : sous prétexte des besoins de l'homme, la nature est, dit-il, réquisitionnée à la fois pour être connue (science) et pour être transformée (industrie) et à cette fin, « on » réquisitionne l'homme par le travail. De telle sorte que l'essence de la technique moderne n'est pas comme on le dit de satisfaire des besoins, c'est cette réquisition elle-même, celle de la société de production. Il ne s'agit pas d'être maître, mais bien de nous rendre comme maître et possesseurs de la nature. Les hommes sont requis pour faire comme s'ils étaient maîtres et possesseurs. C'est une représentation théâtrale. Or donc, qu'est-ce qui requiert les hommes de dévoiler et de transformer la nature, la parole de Descartes certes, mais aussi à travers elle un sujet impersonnel porteur de cet impératif. Ce sujet n'est pas présent parmi nous ; il relève d'une transcendance, imposant aux humains d'articuler des évidences dans la raison puis de mettre en scène et de jouer la maîtrise et la possession de la nature.

Ainsi programmé, le monde moderne s'est donc adonné à une double accumulation : l'accumulation du savoir et l'accumulation du capital.

La science se présente non pas comme une connaissance au sens fort du terme, mais comme une accumulation de connaissances partielles, dont la maîtrise dépasse à l'évidence les facultés d'un homme seul. De telle sorte qu'elle parle implicitement non pas depuis un sujet humain, incarné, mais depuis un sujet idéal où viendraient s'accumuler les connaissances. Dès lors que les hommes réels se répartissent en deux classes : ceux à qui est reconnu le droit de faire semblant de parler depuis ce sujet idéal (nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature) et ceux qui se trouvent projetés dans l'espace des objets et traités comme tels. Ce ne sont pas des sujets qui les projettent mais les nécessités de la production, comme le montre à l'évidence ce passage d'Adam Smith :

« Prenons un exemple dans une manufacture de la plus petite importance, mais où la division du travail s'est fait souvent remarquer : une manufacture d'épingles.

« Un homme qui ne serait pas façonné à ce genre d'ouvrage, dont la division du travail a fait un métier particulier, ni accoutumé à se servir des instruments qui y sont en usage, dont l'invention est probablement due encore à la division du travail, cet ouvrier, quelque adroit qu'il fût, pourrait peut-être à peine faire une épingle dans toute sa journée, et certainement il n'en ferait pas une vingtaine. Mais de la manière dont cette industrie est maintenant conduite, non seulement l'ouvrage entier forme un métier particulier, mais même cet ouvrage est divisé en un grand nombre de branches, dont la plupart constituent autant de métiers particuliers. Un ouvrier tire le fil à la bobille, un autre le dresse, un troisième coupe la dressée, un quatrième empointe, un cinquième est employé à émoudre le bout qui doit recevoir la tête. Cette tête est elle-même l'objet de deux ou trois opérations séparées : la frapper est une besogne particulière ; blanchir les épingles en est une autre ; c'est même un métier distinct et séparé que de piquer les papiers et d'y bouter les épingles ; enfin l'important travail de faire une épingle est divisé en dix-huit opérations distinctes ou environ, lesquelles, dans certaines fabriques, sont remplies par autant de mains différentes, quoique dans d'autres le même ouvrier en remplisse deux ou trois. J'ai vu une petite manufacture de ce genre qui n'employait que dix ouvriers, et où par conséquent quelques-uns d'eux étaient chargés de deux ou trois opérations. Mais, quoique la fabrique fût fort pauvre et, par cette raison, mal outillée, cependant, quand ils se mettaient en train, ils venaient à bout de faire entre eux environ douze livres d'épingles par jour : or, chaque livre contient au-delà de quatre mille épingles de taille moyenne. Ainsi ces dix ouvriers pouvaient faire entre eux plus de quarante-huit milliers d'épingles dans une journée ;; donc chaque ouvrier, faisant une dixième partie de ce produit, peut être considéré comme faisant dans sa journée quatre mille huit cents épingles. Mais s'ils avaient tous travaillé à part et indépendamment les uns des autres, et s'ils n'avaient pas été façonnés à cette besogne particulière, chacun d'eux assurément n'eût pas fait vingt épingles, peut-être pas une seule, dans sa journée, c'est-à-dire pas, à coup sûr, la deux cent quarantième partie, et pas peut-être la quatre mille huit centième partie de ce qu'ils sont maintenant en état de faire, en conséquence d'une division et d'une combinaison convenables de leurs différentes opérations.

Dans tout autre art et manufacture, les effets de la division du travail sont les mêmes que ceux que nous venons d'observer dans la fabrique d'une épingle, quoiqu'en un grand nombre le travail ne puisse pas être aussi subdivisé ni réduit à des opérations d'une aussi grande simplicité. Toutefois, dans chaque art, Indivision du travail, aussi loin qu'elle peut y être portée, donne lieu à un accroissement proportionnel dans la puissance productive du travail. C'est cet avantage qui paraît avoir donné naissance à la séparation des divers emplois et métiers. »

Par l'effet de cette objectivation ou rationalisation, les hommes sont séparés les uns des autres, c'est le taylorisme : le pouvoir devient machinal : il classifie et sépare bien plus qu'il réprime. La figure qui le symbolise, le panoptique de Bentham, architecture de surveillance, [18] a inspiré pendant le XIXe siècle les constructions de prisons, d'hôpitaux et d'écoles ;; son auteur l'imagine aussi en usine où les gardiens seraient rémunérés selon les résultats financiers.

« L'essence de la technique n'est rien de technique », disait énigmatiquement Heidegger signifiant par là que à travers les objets s'exprime bien autre chose que leur simple utilité qu'il faut donc chercher le sens de l'évolution industrielle au plus secret des rapports de l'homme et du monde. En elle toute la société s'exprime.

Vérification des échantillons de composants électroniques.

Néanmoins, depuis les encyclopédistes du XVIIIe siècle, la technique a été supposée subordonnée à la Science. Comme le montre l'emprise du scientifique sur l'enseignement. Tout se passe comme si la pratique n'était là que pour prouver la vérité du discours théorique, pour dérouler sous ses pas majestueux le tapis rouge des preuves concrètes.

Malheureusement, les faits s'obstinent à montrer l'autonomie de la technique ;; car la pratique précède la théorie : ainsi la formulation de la thermodynamique est venue plusieurs décennies après la machine à vapeur, apparue quand prévalait la fausse théorie du calorique. Déjà, à la Renaissance, la bombarde, s'appuyant sur la notion erronée d'impetus, ancêtre difforme de la quantité de mouvement, avait précédé l'élaboration de la balistique. De nos jours, la théorie des langages récursifs vint après les ordinateurs, nés au milieu de conceptions primitives des automates.

Si la remise en forme du savoir suit, quelquefois laborieusement, l'émergence d'une pratique nouvelle, comment se fait-il que l'enseignement subordonne le savoir-faire au savoir, le concret à l'abstrait, la pratique au discours, et que cela n'ait pas épargné nos écoles d'ingénieurs qui restent néanmoins le dernier bastion où se cultive la technique ?

Ce mouvement vient de loin : les premiers ingénieurs construisent auprès des princes ou les principautés de la Renaissance des fortifications d'armements, des ouvrages d'irrigation. Ce sont Kyeser dans le Palatinat, auteur de nombreuses machines de guerre ; Fiovaranti, architecte et fondeur italien, qui travaille pour Ivan III de Russie ; en Italie, ce sont Taccola, Valturio, di Giorgio et le plus célèbre d'entre eux, Léonard de Vinci. Ces ingénieurs, attachés aux princes étaient aussi architectes et peintres. On sait, maintenant, qu'ils ont moins inventé qu'on ne le croyait. Dans l'hydraulique et la fonderie, ils ont repris les créations issues de la révolution technique du XIIe siècle.

Leurs productions reflètent parfois une inspiration courtisane : ainsi cet automate, dû à Léonard de Vinci, représentant un lion, dont la crinière hérissée effrayait, dit-on, les dames de la cour, traîné par un ermite. Lorsque le roi l'eut frappé trois fois avec une baguette tendue par l'ermite, il s'ouvrit et déversa à ses pieds une brassée de fleurs : prodige de courtisan.

Simultanément, ils se livrent aux premiers calculs : Léonard de Vinci donne la première formule de la résistance d'une poutre carrée reposant sur deux appuis. Il dit : « la mécanique est le paradis des mathématiques parce que c'est en elle que celles-ci se réalisent », affirmation toute résonnante des premiers triomphes de la [19] raison sur la matière, annonciatrice de Descartes et des Temps modernes. On voit donc, dès cette époque, l'ingénieur grandir dans les jupes du pouvoir temporel et, simultanément, procéder aux premières mises en ordre théoriques de la technique.

Si Venise possède, dès 1506, une école d'artillerie, il faut attendre le XIXe siècle pour que se constituent les écoles françaises que nous connaissons. Leur création suit le grand mouvement encyclopédiste, par lequel les classes dirigeantes ont à nouveau porté leurs regards vers la technique, redécouvert la proximité de l'artisan, de l'artiste et de l'ingénieur, publié le savoir-faire de l'époque, jusque dans ses détails les plus fins, comme en témoigne les magnifiques volumes de planches de l’Encyclopédie de Diderot. Cette renaissance de la culture technique contient en germe le monde actuel.

Forge 1930.

Après l'École polytechnique et ses écoles d'application, fondées autour de la Révolution, la plupart des écoles européennes se sont créées entre 1830 et 1848, alors que s'épanouissait le mouvement saint-simonien, expression politique, et même religieuse de l'assomp-tion des ingénieurs. Balayant la noblesse, caste de guerriers ruraux devenue inutile, fustigeant la bourgeoisie parasitaire et spéculatrice, Saint-Simon exalte la science, nouveau pouvoir spirituel, et l'industrie, nouveau pouvoir temporel. Il imagine une société organisée autour de ces deux pôles ; il explique que « la France est devenue une grande manufacture... qui doit être dirigée de la même manière que les fabriques particulières » et affirme « en un mot, tout se faisant par l'industrie, tout doit se faire pour elle ». Ces fortes paroles enthousiasment les jeunes loups de l'époque frais émoulus des écoles : Auguste Comte, Michel Chevallier et d'autres avides de pouvoir. Ils poussent la pensée de leur maître jusqu'au bout de sa logique comme le montre cette citation, extraite de leur journal, Le Producteur : dans une société scientifiquement organisée, « le sentiment de l'oppression n'ayant nulle place, ne saurait éveiller le sentiment correspondant de délivrance ou de liberté » l'état actuel d'anarchie et de libre examen est passager ;; l'humanité en reviendra au « dogmatisme, état normal de l'intelligence humaine, celui vers lequel elle tend, par sa nature, continuellement et dans tous les genres ».

Cependant, sur l'humus de la culture technique alors répandue dans tout le peuple poussaient des inventions hors même du cercle des ingénieurs diplômés. Pelton (la turbine) n'était qu'un modeste charpentier de village : Gramme (la dynamo) un ouvrier modeleur ; Morse (le télégraphe électrique) un peintre ;; Leblanc (la soude) un médecin, etc. À la fin du siècle, les débuts de l'aviation, de l'automobile, de la photo et du cinéma sont le fait d'amateurs éclairés ou de bricoleurs.

Les ingénieurs, eux, ne s'intéressent alors qu'aux choses sérieuses : le perfectionnement de la machine à vapeur (Clapeyron) ou la construction métallique (Eiffel) à l'ombre des maîtres de forge. Ils retrouvent ainsi la vocation de leurs ancêtres de la Renaissance : mettre la technique au service du pouvoir. Ils sont les gardiens de l'ordre industriel saint-simonien. Le langage scientifique est l'outil qui leur sert non seulement à mettre la technique en formule mais aussi à la contrôler, à la rationaliser, à l'optimiser.

[20]

De là cette pointe de suffisance de celui qui croit posséder la science, tire d'elle son pouvoir et joue à avoir raison. De là aussi cette insuffisance, cet excès de compétence sur le détail guidant la production vers la reproduction, ce désarroi devant l'acte créateur. L'industrie sait résoudre les problèmes, mais sait-elle les poser ?

L'ingénieur lui-même est produit par l'école en vue de reproduire selon l'idée qu'elle se fait des besoins industriels. Il est vu comme un facteur de production, non comme un germe novateur et perturbateur posant les vrais problèmes (pertinence) sans ménagement (impertinence). Poursuivant leur allégeance, les écoles suivent l'industrie au lieu de la précéder, et contribuent à la reproduction plus qu'à l'innovation.

Rationaliser et créer sont, en effet, des démarches complémentaires mais opposées : d'un côté, le quadrillage, une laborieuse décomposition en difficultés élémentaires, la référence aux solutions déjà éprouvées ;; de l'autre, l'émergence d'une forme, une composition artistique, échappant au cadre de la logique, démarche de créativité. La création industrielle ou conception de produits (Design) est un art qui, comme tous les arts, s'acquiert en pratiquant, dont l'apprentissage ne se réduit pas à des exercices mathématiques, pas plus que celui du judo ne se réduit à la mécanique rationnelle.

Mais la reconnaissance du sujet créateur dépasse la société de production. C'est pourquoi le design y a engendré tant de rejets et de conflits.

L'homme de la société de production projette tout, y compris lui-même dans l'espace des objets, voués à être connus au moyen de la méthode et, en apparence, maîtrisé et possédé. Ainsi y voit-on les sujets parler d'eux-mêmes comme des rouages ou des outils, expliquer leurs sentiments par la physiologie de leur corps, comme déjà dans le Traité des passions de Descartes, et tenter de les soumettre à l'emprise de la raison. Dans la société de production, le pouvoir prend la forme d'une machine (le panoptique et s'ordonne par le critère du profit comme le décrit de manière provocante L. Stoléru (L'Impératif industriel) :

Prenez un atelier où des machines font double emploi, où des travailleurs œuvrent en désordre au lieu d'unir leurs efforts, où les fournitures circulent dans un dédale de circuits enchevêtrés, où des temps morts alternent avec des périodes d'affolement, où des produits s'amoncellent en attendant que l'atelier suivant en ait besoin, où, en définitive, le travail, les matières premières et les machines sont gaspillés et sous-employés. Faites-y passer le souffle de la recherche du profit : aussitôt, le cycle de production s'organise, les heures de travail superflues sont supprimées, les entrées de marchandises et les sorties de produits sont réglées et coordonnées, les coût de production sont scrupuleusement passés au crible et comparés à ceux des autres techniques existantes auxquelles l'imagination créatrice adjoint bientôt des techniques nouvelles, les produits réclamés par les consommateurs émergent, de la même manière que le bon grain se sépare de l'ivraie. Et si, au terme de cette révolution, salaires et prix n'ont pas bougé, laissant au chef d'entreprise d'énormes profits, qu'on les lui laisse ou qu'on les lui prenne, peu importe à la limite car l'essentiel est que cette révolution ait eu lieu. »

À partir du milieu du XXe siècle, une première transformation s'opère. Le jeu des communications inverse le jeu du pouvoir qui se donne alors en spectacle et séparant encore en captant l'attention, tente de séduire et partage les richesses. Le capitalisme d'Etat s'accroît : c'est la société de consommation, telle que la décrit cet extrait de L'Internationale situationniste :

« Tous ces objets sont démodés et renouvelés selon les nécessités de l'écoulement d'une production en expansion. Le spectacle des rôles multiples vise à obliger chacun à se reconnaître, à se réaliser, dans la consommation effective de cette production répandue partout. N'étant que réponse à une définition spectaculaire des besoins, une telle consommation demeure elle-même essentiellement spectaculaire en tant qu'elle est pseudo-usage : elle n'a de rôle effectif qu'en tant qu'échange économique nécessaire au système. Ainsi la nécessité réelle n'est pas vue ; et ce qui est vu n'a presque pas de réalité. L'objet est d'abord montré, pour qu'on veuille le posséder ; puis il est possédé pour être montré, en réponse. Des ensembles d'objets admirables sont donc constitués qui ont pour fonction de signifier un standing précis, et même une pseudo-personnalité, exactement identique aux objets qui la représentent. »

L'évolution des techniques transforme la société, les gestes de travail comme le sens donné aux choses lui sont suspendus. Son influence, souvent imperceptible mais décisive est redoutée : la civilisation moderne court après la maîtrise d'une technique qui persiste à lui échapper. Quelle est cette évolution ?

« Les robots savent maintenant reconnaître les formes. Il en résulte une nouvelle vague d'automatismes qui remplacent progressivement dans l'assemblage, l'emballage, la manutention, les travaux les plus élémentaires. Dans les bureaux, les machines à traitement de texte et la micro-informatique réduisent massivement l'ampleur des tâches répétitives.

« Les outils de communication : le magnétoscope, la citizen band, la télématique, devenus accessibles aux particuliers, multiplient les possibilités de création, ouvrent la réinvention de l'art.

« Les objets conçus par l'Occident se répandent sur toute la planète. Le langage de la technique devient universel, encore que ses modes d'appropriation varient. La création s'enrichit de l'apport des pays neufs.

« De cette transformation du système technique qui s'étend sur plusieurs décennies, résulte une transformation de la société : l'ancienne société, la société de production s'organise autour d'activités parcellaires répétitives, déqualifiées. À cette fin, elle divise le travail en miettes, les institutions en cellules. La nouvelle société, la société de création fonctionne sur des principes différents ; elle transgresse les clivages anciens : travail/loisirs ; employeur/employé ; on produit toujours, certes non plus à la sueur de son front, mais à celle de ses neurones.

« Imaginons : le sous-traitant de mécanique générale de l'an 2000 est un artisan ; il dialogue avec son pupitre de conception assistée par ordinateur, définit la forme de ses pièces. Derrière, un ensemble à commande numérique exécute sans intervention humaine les usinages calculés ; l'établissement de factures, l'ordonnancement des fabrications, les ordres de paiement, la [21] gestion prévisionnelle sont aussi pris en charge par l'informatique. Son travail est de programmer, ce qui demande une connaissance parfaite du matériel. La production s'est intellectualisée. Imaginons-le maintenant chez lui, peut-être est-ce au même endroit. Parmi les dix chaînes de télévision, il préfère celle avec laquelle son terminal domestique lui permet de dialoguer : un jeu, un programme d'enseignement, une discussion à distance avec les membres de son club de modélisme ou encore un spectacle. La communication et la programmation sont les deux activités principales de sa vie ; il le compense par le sport et les voyages.

« Face à cette réalité naissante, nous vivons avec une représentation ancienne de l'industrie : une classe laborieuse physiquement opprimée et psychologiquement aliénée ; une classe dirigeante qui, au nom de la rationalité « économique », maintient l'ordre industriel. Sans doute cette représentation, qui imprègne non seulement les politiques, mais les industriels eux-mêmes, est-elle encore fondée, mais elles concerne ce qui est en déclin et non ce qui est en émergence. Certains ont cru pouvoir prolonger le modèle de « lutte des classes » en prédisant une société duale : aux uns l'accès aux machines et à l'antenne ; aux autres les loisirs et le conditionnement. C'est méconnaître la principale leçon des années 70 : si l'industrie peut éviter de gérer du personnel — toujours inconfortable voire turbulent — elle ne manquera pas l'occasion.

« Or, le modèle ancien a si bien imprégné les consciences que chacun veut devenir employé, se mettre sous un joug, espérant la sécurité en contrepartie. Mais, le modèle nouveau est fait de travailleurs indépendants, d'associés, de coopératives de production, de réseaux divers (franchissage, par exemple). De moins en moins d'« employés » au sens actuel du terme ; chacun devra compter non pas sur ses propres forces (physiques), mais sur sa propre initiative et les solidarités qu'il peut mobiliser, sur sa créativité et sa capacité d'organisation. Le corps social sera constitué pour plus des neuf dixièmes d'une énorme classe moyenne ; resteront quelques pour cent de déviants autour desquels s'organisera l'assistance.

« Le temps est donc venu de se demander ce qu'est cette société de création et quelles sont les voies et moyens pour s'y préparer.

« La société de production s'est structurée autour de l'acte de produire par la division du travail et l'exploitation de la nature. Il en va tout autrement de la société de création.

« La division du travail, s'accompagnant d'un système de surveillance des hommes est l'essence même du pouvoir dans la société de production : un mécanisme d'enfermement (par spécialisation) visant à la reproduction, intériorisé en catégories mentales et étiquetages sociaux, matérialisé en architecture cellulaire aux fonctions séparées qui maintient la société en l'état, selon un modèle de croissance corallienne. Parmi les conditions de la création se trouve la transgression de ces cloisonnements.

« Les études sur l'innovation sont maintenant assez avancées pour que l'on puisse articuler les conditions de son épanouissement ; l'innovation ne peut pas être comprise au moyen de raisonnements mécanistes, assimilant le « processus d'innovation » au fonctionnement de productions successives : production [22] d'idées (recherche), puis de prototypes (développement), enfin de biens et services (industrialisation). C'est pourquoi la science économique, qui s'inspire de modèles mécanistes n'a pas pu comprendre l'innovation. Celle-ci ne se réduit pas à un déroulement matériel qui pourrait être commandé : elle est aussi — et surtout — l'expression d'une écoute sociale diffuse, qui se cristallise chez l'innovateur : écoute de l'acheteur (marché), du fabricant (réceptivité de l'industrie aux idées nouvelles), du chercheur (intégration de l'industrie et du marché), etc. Or, cette écoute est faite de culture (culture technique) et de passion. Il n'y a pas d'innovation sans passion.

« Que ce soit dans les arts, les techniques ou les sciences, on ne crée pas seul. Partout l'histoire montre la présence de groupuscules passionnés : la création s'accompagne d'un mode de communication intense qui naît dans de petits groupes (de 5 à 15 personnes) où s'établit une écoute nouvelle. Les praticiens de la créativité l'ont expérimenté dans des conditions précaires et limitées dans le temps. Certaines entreprises ont esquissé des organisations créatives ; l'expérimentation peut être protégée, multipliée, transposée.

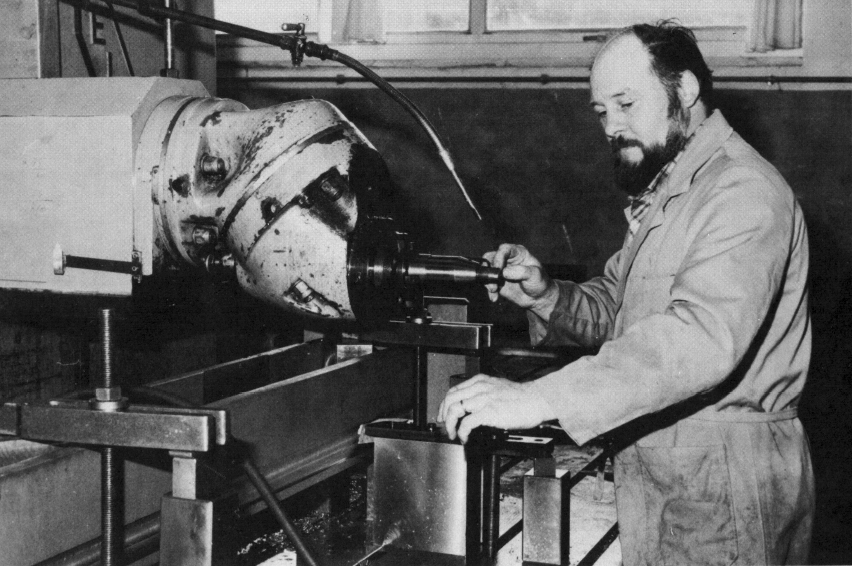

« Alors que dans une société de production des hommes, réputés interchangeables, effectuent des travaux déqualifiés, dans une société de création, la véritable richesse redevient l'homme, son savoir-faire, son métier au sens où l'entendaient les artisans (encore qu'il ne s'agisse plus tout à fait des mêmes gestes). À cet égard, notre société manque de sérieux, de professionnalisme ; elle croit pouvoir remplacer le savoir-faire par un savoir-discourir : illusion scientiste : « pour apprendre à jouer du violon, il faut jouer du violon » ; d'abord faire ses gammes et ses exercices, plusieurs fois par jour. La restauration de disciplines personnelles, l'apprentissage du métier redeviennent vitales pour la société de création.

Ouvrier et sa fraiseuse, 1975.

« Par contre, les entraves à l'émergence de l'innovation sont pour l'essentiel les cloisonnements sociaux. Les pouvoirs modernes, en séparant les hommes, étouffent la créativité. Il en résulte que la libération de certains marchés, la suppression de certaines réglementations techniques, le desserrement des spécifications détaillées de certains marchés publics, ouvrent des espaces à la création et peuvent produire des effets en quelques mois.

« L'éducation : dans la société de production, quelques semaines suffisaient à « former » un travailleur. Le seul mot de formation évoque combien l'homme est au service de la technique et non l'inverse ; il est à rapprocher de : formage, emboutissage, laminage, moulage voire extrusion. Dans une société de création, l'enseignement redevient un enjeu stratégique. L'essentiel est la capacité de l'homme à dominer la technique et non plus son aptitude à la subir. La re-création de la technique est une activité pratique (et non plus théorique) qui combine des spécialités différentes. Ce fait oblige à repenser le contenu même des enseignements. Le système éducatif fonctionne, en effet, comme si les filières techniques devaient être courtes et monodisciplinaires, c'est-à-dire selon le modèle de la société de production où le travailleur doit être « formé » pour un poste défini supposé invariable.

[23]

Robot de soudure programmable Welder.

« Dépasser cette conception demande une grande audace (que seul le Japon a mise en pratique), soit : l'enseignement secondaire pour tous (jusqu'à 18 ans) avec des filières techniques aussi longues que les autres et comprenant plusieurs spécialités. D'autre part, une culture générale technique, dispensée dans toutes les filières et l'organisation sur une grande échelle d'éducations de transition s'adressant aux travailleurs déqualifiés touchés par la crise. Enfin, une chaîne de télévision émettant 14 heures par jour, consacrée intégralement à l'enseignement (sur le modèle de la NHK japonaise). En donnant à tous les cursus la même durée, l'éducation délivrerait d'une partie de son inconfortable fonction de sélection et pourrait recentrer son énergie sur la modernisation de ses programmes.

« On peut estimer qu'au XXIe siècle, dans les pays qui n'auront pas pris cette option, la population continuera, gardiennée et conditionnée, à subir la technologie, alors que ceux qui auront misé sur l'éducation pourront espérer la recréer. Bien entendu, le traitement des rigidités institutionnelles et des causes de l'inadaptation du système éducatif est un préalable ; nous en évoquerons plus loin les méthodes.

« La culture technique : Dans une société de création, la technique fait partie de la culture. Elle se conjugue à la fois au passé, car toute création s'enracine dans une mémoire, au présent et au futur : savoir programmer un micro-processeur doit aussi faire partie de la culture d'un homme moderne. Si la technique (et non plus seulement la science) s'intègre dans la culture alors l'homme se désaliène, il ne se sent plus entouré de redoutables boîtes noires, il perd la peur d'un avenir incontrôlé.

« La plupart des progrès techniques se font par transfert d'une technique à l'autre. En fait, la technique forme un tout, on ne peut plus la séparer en professions. Or, la réceptivité au progrès, son écoute sociale est un fait de culture : combien d'industries (l'horlogerie, le jouet,...) se trouvent en difficulté par défaut de culture de leur personnel permettant d'assimiler la microélectronique et les nouveaux matériaux ?

« Dans une société de production, où l'on demande à l'homme les qualités du robot, la méthode du pouvoir est inspirée par la défiance. Elle s'appuie sur la séparation, la décomposition des tâches, la surveillance, les contrôles à priori et laisse proliférer la bureaucratie.

« Dans une société de création, cette défiance perd en grande partie sa raison d'être car on ne demande plus un travail pénible et abrutissant dont chacun souhaite s'évader, mais un travail créateur pour lequel il est au contraire normal d'être motivé. La stratégie de la société de création s'inspire non plus de la défiance, mais de la confiance. Elle est faite d'une écoute attentive de l'inspiration des hommes.

« Que cette estimation ne soit pas interprétée comme l'effet d'un optimisme rousseauiste. C'est le résultat d'un raisonnement : les changements de la technique, qu'ils soient ou non voulus par les hommes, transforment la société. Or, le changement qui est en train de se produire est le remplacement des travaux répétitifs et déqualifiés par des automatismes. La conséquence en est que les contraintes et les pressions sociales qui avaient pour fonction de maintenir les hommes dans ces travaux perdent leur raison d'être. Devenues inefficaces, elles se [24] dissolvent progressivement.

« Le problème est que subsistent les bureaucraties de la société ancienne qui précisément ont été construites pour étouffer dans l'œuf les inspirations nouvelles. Une société de création n'est pas pour autant une société de désordre, car aux entraves bureaucratiques se substituent les disciplines personnelles des individus, transmises par l'enseignement. C'est une société où la pédagogie a, pour partie, remplacé la contrainte. »

Cette société pédagogique jusque dans ses méthodes de travail est préfigurée au Japon, par suite de circonstances historiques, et sous une forme sans doute différente de celle qui adviendra en Europe. Néanmoins, il importe d'entendre ce que disent les Japonais :

« C'est un bien piètre atelier que celui où les ouvriers et la maîtrise sont considérés comme une partie des machines et assignés à un travail défini par des normes. Ce qui constitue l'être humain c'est son aptitude à penser. Un atelier devrait devenir un endroit où les gens peuvent penser et utiliser leur sagesse... Il faut se souvenir que :

- 1. Les gens sont toujours motivés pour penser.

- 2. Les gens savent utiliser leur sagesse.

- 3. Il faut donc leur donner l'occasion de le faire.

- 4. Chacun, ouvrier, contremaître, nouveau venu sans expérience, tous ont accumulé de la sagesse. Les responsables à tous les niveaux doivent reconnaître combien cette aptitude est grande. »

Voilà ce que dit le manuel les « cercles de qualité », répandu dans des milliers d'entreprises par le Japan Union of Scientists and Engineers (JUSE).

Les Japonais disent des choses simples. Ils veulent enseigner un nouvel humanisme industriel, celui qui convient aux industries futures où l'automatisation rend sa place à l'intelligence et déplace le travail répétitif.

Ils prêchent : l'homme est la véritable richesse. Il est respectable en tant qu'homme. Il ne doit pas traité comme un objet : on ne doit pas tricher avec lui. L'industrie doit être le lieu de son expression et de son enseignement.

Le préalable généreux (qui n'est peut-être que réaliste) se traduit en pratique : ainsi les industriels européens ont été surpris du comportement de leurs partenaires nippons. Pensant, comme à l'accoutumée, régler plus rapidement les affaires en s'adressant au sommet, ils demandent à voir le Président. Celui-ci, interprétant leur demande comme une courtoisie, les accueille cordialement mais renvoie pour étude aux subordonnés compétents dès qu'ils abordent un point précis. Car, au Japon, on ne décide pas sur un coin de table. Ce serait une incorrection, un affront de ne pas consulter ceux qui auront à exécuter.

Les Européens s'étonnent donc du temps que mettent leurs partenaires à se décider mais, disent-ils, une fois que la décision est prise « l'exécution tombe comme un coup de sabre ». Alors que, de notre côté, les échelons subalternes en sont encore à essayer de comprendre de quoi il s'agit, voir à éviter les perturbations.

Cependant que survienne un imprévu, ou le moindre changement de programme, la partie japonaise s'adaptera difficilement, devra réétudier tout avec la même minutie.

Car la gestion japonaise par le consensus (Ringi) est en fait la reconnaissance d'un processus cognitif incompressible. « Dans la société occidentale, décision signifie réponse à une question, au Japon, elle est l'élucidation de la question même. Le consensus est une manière de connaître la question qui est posée. Si on sait où est le problème, il est relativement facile de trouver une solution. Mais si on ne connaît pas bien la question, il est bien difficile de donner des instructions aux subordonnées », dit M. Hattori, président de Seiko. Décider relève toujours de la hiérarchie, mais au Japon, plus on est haut placé, moins on parle (et plus on écoute).

La direction ne prend pas de décisions contraires à l'avis des subordonnés, tout au plus, en cas de doute, elle diffère ou remet à l'étude. Car elle est là, dans un rôle presque cérémoniel pour approuver et donner le coup d'envoi de l'exécution.

Néanmoins, elle se donne la peine d'articuler des objectifs généraux affichés dans les ateliers, que chacun interprète à son niveau : l'entreprise TOA Médical [1] définit ainsi sa politique : « tranquillité sous trois aspects » : « Nous devons fabriquer des produits :

- que nos clients pourront attendre en toute tranquillité (ils seront livrés à temps),

- qu'ils pourront utiliser en toute tranquillité,

- et nos employés travailleront en toute tranquillité (car notre gestion est transparente et chacun sait où en est l'entreprise).

« Les quatre mots qui nous guident, dit le président, sont la confiance, la coopération, l'esprit solide et le progrès sans cesse. »

Dans d'autres entreprises, fabriquant des vérins, on lit ce mot d'ordre « à la Mao » au-dessus d'un poste de contrôle : « changez de point de vue » et aussi : « contrôlez-vous vous-mêmes au lieu d'être contrôlés par le chef ».

Si la volonté pédagogique des entreprises japonaises se prolonge sans retenue jusqu'à l'endoctrinement par la diffusion de mots d'ordres internes « à la chinoise » et un usage divers, subtil, insistant de la pression sociale, elle se double d'une perception aiguë de ce que la connaissance de la technique même est un travail collectif permanent et toujours inachevé.

Cette prise de connaissance par l'entreprise tout entière de l'objet de son travail (épistémologie industrielle) s'est exprimée au Japon sous le nom de contrôle qualité.

Après la guerre (la défaite), disent nos interlocuteurs, les produits japonais étaient réputés bon marché mais de qualité médiocre ;; maintenant, ils sont toujours bon marché, mais de bonne qualité. La différence, à laquelle nous devons notre succès, c'est le contrôle qualité. Pendant les années 1950, nous avons compris :

- - que cet objectif (la qualité) devait concerner l'ensemble de l'entreprise, du manœuvre au président,

- - qu'il fallait donc que tous parlent le même langage (celui des sept outils statistiques de contrôle qualité),

- - qu'il fallait construire une méthode de développement personnel de régulation et d'animation interne qui enseigne les sept outils et maintienne sous tension la [25] recherche de qualité.

Cette méthode comprend les « cercles » de qualité. Ce sont des groupes d'une dizaine de personnes, niveau ouvrier et maîtrise. Ils se réunissent deux heures tous les quinze jours pour s'entre-éduquer en travaillant au perfectionnement de leur méthode de travail. Il s'agit donc d'une pédagogie au contact de la pratique. Les cercles ont maintenant plus de 100 000 recensés. Même dans une entreprise moyenne, il n'est pas rare d'en trouver plusieurs dizaines ; chez Toshiba, il y en 4 500.

D'autre part, un dispositif de suivi et d'animation du travail des cercles, comprenant réunions, conférences, cours par correspondance, prix, etc., fonctionne dans l'entreprise, au niveau régional et national.

Dans une usine de photocopieurs, la chaîne est approvisionnée par des robots de manutention, guidés par un fil dans le sol. Le cercle de qualité remarque qu'on ne les entend pas venir, ce qui provoque sinon des accidents, du moins des incidents. Plutôt qu'un ronfleur ou une sirène, il imagine de leur ajouter un magnétophone. Les robots jouent de la musique en marchant. On les reconnaît par leur style : l'un joue des valses, l'autre du rock, le troisième s'annonce comme la troupe des walkyries, le quatrième murmure des airs de piano-bar...

Décision en Europe et au Japon

En 1952, le professeur Deming de l'Université de New York a enseigné le S.Q.C. (Statistical Quality Control) : les outils statistiques. En 1954, le professeur Juran a enseigné le M.Q.C. (Management Quality Control). Il a convaincu les entreprises japonaises que la qualité était une question si vitale qu'il fallait absolument que le management s'en occupe. C'est, en effet, l'esprit de l'entreprise dans son ensemble qui est concerné. La préoccupation de qualité doit imprégner tous les échelons dis ait-il.

Le JUSE, créé à cette époque, a adapté les idées et méthodes à la société japonaise. Le professeur Ishikawa a alors eu l'idée des cercles de qualité et le contrôle qualité s'est transformé en un processus pédagogique permanent « ce qui nous permet de dire : en vérité, au Japon, le contrôle qualité commence par de l'enseignement et se termine par de l'enseignement) ».

Le cercle de qualité a été inventé pour enseigner aux ouvriers et aux contremaîtres les méthodes du contrôle statistique. Les cercles sont des groupes d'auto-formation. Ils débordent parfois le cadre d'une unité de production et s'enrichissent de membres de provenance diverse. Il n'était évidemment pas possible d'avoir un animateur ou un enseignant par cercle. Alors le JUSE a édité des manuels, et construit un système d'enseignement par correspondance : 100 000 élèves au total ont suivi ces enseignements.

On croit souvent que le cercle de qualité, dit le JUSE, c'est tout le contrôle qualité au Japon. C'est faux, les cercles de qualité concernent les ouvriers et les contremaîtres. Ils résolvent 15 % des problèmes ; le management et les ingénieurs 85 %- Il faut penser T.Q.C. et non pas seulement cercle de qualité (même si c'est surtout dans les cercles, près de la pratique, que les problèmes sont posés).

L'objet du cercle de qualité n'est pas d'augmenter la productivité. Aux Philippines, par exemple, ils les ont appelés cercles de productivité, c'est une erreur. L'objet du cercle de qualité est le développement personnel de ses membres. C'est une activité volontaire. Il se trouve que des augmentations de productivité arrivent par surcroît mais ce n'est pas le but.

C'est une erreur d'utiliser les cercles de qualité pour lutter contre les syndicats. Au contraire, voyez l'exemple de Rolls Royce dans son usine de Derby (Angleterre) où "ils ont introduit les cercles de qualité il y a deux ans.

En septembre, dans une conférence de managers quelqu'un de Rolls Royce a expliqué que ça marchait bien. On l'a interpellé : « et les syndicats ! » Il a répondu : les leaders syndicaux sont justement leaders des cercles de qualité. Comme on ne le croyait pas, il a demandé à [26] l'un d'eux de venir l'après-midi parler de ses expériences. Celui-ci a dit : « Nous étions jusqu'à présent comme une partie d'une machine, on nous considérait comme des objets ; maintenant nous pouvons résoudre les problèmes avec notre cerveau : c'est la plus belle expérience de ma vie. Nous travaillons pour des cercles en dehors des heures normales, mais nous n'avons jamais demandé d'heures supplémentaires à la compagnie et nous ne le ferons pas. » C'est la première fois depuis longtemps qu'un syndicaliste anglais s'est fait applaudir par une assemblée de managers. Dans la société de production, une telle attitude serait accusée de collaboration de classe ; mais cette appellation est-elle, dans ce cas, pertinente ?

En fait, le principal obstacle au développement des cercles de qualité ne vient pas des syndicalistes mais des spécialistes du contrôle qualité diplômés de l'université. Il y en a aux Etats-Unis. Les entreprises ont des postes de « Q.C. management ». Il est impossible de convaincre ces gens-là de l'utilité des cercles de qualité parce qu'ils croient que ça les menace dans leur travail.

Si la direction générale se limite à comprendre de quoi il s'agit et laisser d'autres faire, ça ne marchera pas. Au Japon, non seulement ils étudient mais ils pratiquent eux-mêmes et prennent une part active au T.Q.C. Une ou deux fois par an, il y a un audit du contrôle qualité dans l'entreprise, auquel participe le directeur général et son entourage. Il y a alors discussion avec les cercles portant sur les résultats. Les uns et les autres se comprennent car tous parlent le même langage, de haut en bas, celui des « sept outils technique du contrôle qualité ».

Il est parfois difficile de transposer la technique des cercles de qualité dans d'autres cultures. Ainsi, les filiales des entreprises japonaises en Asie du Sud-Est et dans d'autres pays en développement ne la pratiquent pas beaucoup, même si la maison mère la pratique. Cela à cause du turn over : les gens sont très contents d'être formés par les cercles de qualité puis ils s'en vont et tout est à refaire. Au Japon, avec le système de l'emploi à vie et le syndicalisme maison, il y a un lien, une loyauté de l'employé qui facilite bien les choses, dit le directeur de JUSE. Mais on peut aussi pratiquer le contrôle qualité ailleurs avec succès ; Volkswagen et Johnson et Johnson au Brésil, Lockheed aux U.S.A. General Motors aux Philippines le font.

Pour persuader les entreprises, le JUSE leur propose un service d'audit qualité. Il recommande que le management étudie d'abord le contrôle qualité et soit mis en confiance. Ensuite seulement, on peut implanter des cercles de qualité à la base sans que le management y fasse obstacle.

Une organisation régionale de promotion du contrôle qualité anime des conférences, des groupes de formation, des visites mutuelles. Par exemple, entre les concurrents Nissan et Toyota, les ingénieurs ne se rencontrent pas, mais les cercles de qualité communiquent entre eux librement.

Au niveau national, il y a un journal du contrôle qualité des prix, un symposium. En 1979, il y a eu 102 conférences avec 29 500 participants et 1686 rapports présentés au total sur le contrôle qualité. Tels sont, selon le JUSE, les points essentiels.

Inventés pour la qualité, les cercles ont fait tache d'huile. On y pratique les techniques de créativité (enseignées ici jusqu'au niveau ouvrier alors qu'elles sont dans d'autres pays réservées à l'encadrement), on y traite de productivité (35%), de réduction des coûts (27%), de nouvelles technologies (9%) et seulement pour 20% de qualité. 75% des participants toujours volontaires en espèrent d'abord une amélioration de la vie au travail : ne plus être un objet, utiliser son cerveau...

Il était d'ailleurs prévisible qu'une cellule de réflexion, placée au contact de l'outil de travail, déborde du domaine prévu et entame une réappropriation de la technique.

Cette réappropriation est d'abord une prise de connaissance collective. On cite des cas d'acharnement : une fabrication était arrivée à un taux de rebut négligeable qu'il n'était évidemment plus économique de chercher à réduire encore. Mais le cercle de qualité a quand même voulu connaître la cause de cette imperfection. Il y est arrivé (certaines pièces d'alliage se fendaient en tombant dans un bac de stockage) et ce dernier défaut a été supprimé. D'où une perfection (zero defect) de la réalisation, mais aussi une connaissance parfaite (réappropriation culturelle de la technique), qui est la démarche scientifique même, celle de la découverte de Neptune à partir des anomalies de l'orbite d'Uranus (Le Verrier).

Comparés au déferlement de l'industrie japonaise, les cercles de qualité paraissent bien petits. Il faut savoir que nos interlocuteurs leur attribuent l'essentiel du progrès depuis vingt ans. Simple, modeste, efficace, loin des rodomontades et des restructurations, le progrès japonais s'est construit dans les détails, par une foule de petits perfectionnements quotidiens, un développement des compétences et de la culture technique, une réappropriation de l'outil de travail, une sorte d'autogestion.

En mai 1978, un sidérurgiste français apprend que une heure trente suffit à ses collègues japonais pour une coulée de four électrique qui demande quatre heures en France. Croyant à une mutation du procédé, il demande à visiter. Surprise ! le four est le même. Voyant un ouvrier manipuler une calculette, il lui demande ce qu'il fait. Réponse : un calcul de régression. Estomaqué, il apprend alors que les ouvriers de la plate-forme ont tous le niveau du baccalauréat, qu'il n'y a pas de contremaître, que l'installation, truffée d'instruments de mesure, est un véritable laboratoire en grandeur réelle où tout est calibré, mesuré et suivi. Le rapport à l'outil technique est un rapport d'appropriation culturelle.

En Occident, sous l'influence du scientisme saint-simonien, nous avons fait comme si le science était l'unique cause du progrès technique. Les performances du Japon démontrent combien cette hypothèse était insuffisante. Il a fait peu de recherches, jusqu'à une date récente. Il s'est posé, dès l'après-guerre, non pas en émetteur, mais en récepteur des technologies du monde. Sa balance brevets reste encore importatrice pour quelques années. Ses exploits sont venus en assimilant mieux et plus vite les idées nées ailleurs ; ce sont en quelque sorte des exploits de réceptivité.

En fait, le cas japonais illustre des théories modernes de l'innovation qui s'inspirent de la notion de système technique de l'historien Bertrand Gille, soulignant [27] l'importance du transfert technologique (d'une industrie à l'autre) et de la réceptivité, ou culture technique, de l'industrie moyenne. Or, cette culture, cette faculté d'absorption sont, au Japon, exceptionnelles.

Un ingénieur japonais à qui des Européens demandaient ce qu'il faudrait faire pour rattraper le Japon répondit : « C'est très simple, nous avons dès la guerre fait un effort massif dans l'enseignement secondaire : il en résulte que dans les usines, les gens comprennent ce qu'ils font (ce qui ne semble pas toujours être le cas chez vous. »

En 1977, 93,1% de la population japonaise arrivant sur le marché du travail avait terminé l'enseignement secondaire (jusqu'à 18 ans). Ce chiffre devrait atteindre 99% à la fin des années 1980. En France, nous en sommes à 25% de bacheliers pour les hommes et 30% pour les femmes, pour les classes d'âge les plus récentes.

La visite des entreprises japonaise le confirme. De haut en bas de la hiérarchie, c'est la même classe moyenne, avec la même culture, le même langage.

Or, tous les signes du monde s'enroulent ici en un cyclone dont l'œil calme est le Zen.

Les Japonais pratiquent simultanément deux religions, le shintoïsme, venu de la nuit des temps qui peuple de dieux divers la nature et les lieux (on parle du mont Fuji comme d'une personne, car il est habité), laisse les esprits des morts parmi nous et protège la cité de gardiens irascibles. Il prédispose à l'attachement que les Japonais « moins soucieux de classe sociale que l'appartenance institutionnelle » éprouvent pour leur entreprise. Il exprime une intégration sociale (les baptêmes et les mariages sont célébrés au temple Shinto) polycentrique et ritualisée où l'esprit maison trouve implicitement sa place parmi la foule des dieux pugnaces qui habitent la nature.

Le bouddhisme, importé de Chine, régit les rapports avec l'au-delà (les enterrements sont célébrés selon les rites) et avec la connaissance. Bouddha veut dire « l'éveillé » : ses disciples cherchent l'éveil, qui est perception de l'impermanence des choses, du vertige de l'inconnaissance par l'exercice de la méditation et de l'harmonie. De tous les bouddhismes, le Zen est le plus dépouillé : ses maîtres enseignent que chaque chose et son contraire sont vraies à la fois. Ils pratiquent la méditation assise (Zazen), cherchant dans le silence une extrême présence au monde, ici et maintenant, menant à l'illumination (Satori).

Pour conclure une semaine de visites, le directeur de la formation au management du Centre japonais de productivité raconte l'histoire suivante : « Un paysan vint trouver un maître Zen et lui dit : moi qui travaille la terre, je ne peux aller comme toi étudier les textes sacrés ;; comment alors pourrai-je atteindre la vérité ? Le maître répondit : il n'y a pas de différence entre nous, car tout travail peut mener à la Vérité, le tien comme le mien. » Donc, dit-il, chez nous, l'attachement au travail a une dimension religieuse ; c'est en étant présent à ce que l'on fait que l'on peut atteindre la Vérité.

De jeunes anciens élèves japonais de l'ENA expliquent : il arrive à certains fonctionnaires de rester des nuits entières au bureau « si nous travaillons autant, disent-ils, c'est parce que nous travaillons ». Travailler pour autre chose, pour un ailleurs (les vacances, l'avenir, les autres, le pouvoir...) serait s'éloigner de la recherche de la vérité, qui est dans l'acte même, ici et maintenant.

Si l'idéal du Zen est d'atteindre à la résonance par l'écoute silencieuse du monde, on comprend aussi que plus on s'élève dans la hiérarchie, plus on se tait. Alors qu'en Occident, où les religions sont messianiques, plus on monte, plus on parle. En effet, il n'y a pas d'orateur au Japon ; et les dirigeants ne sont pas « brillants » comme on dit chez nous.

Ainsi deux modèles opposés se projettent dans la gestion quotidienne, imprègnent malgré eux les acteurs :

« Tout est vide », disait Bouddha : là où nos analystes cherchent la personnalité intime, le moi profond, le Japonais ne voit que le vide. Pour lui, l'homme est le lieu de convergence de forces qui lui sont extérieures. D'où cette extraordinaire aptitude à se penser en tant que rouage d'une machine, cette surprenante intégration sociale. D'où aussi ce penchant pour le concret (pragmatisme), cette réticence aux théories car tout discours porte l'illusion sauf s'il désigne à l'indicible vacuité.

[28]

Les arts martiaux furent inventés par les premiers moines zen (au monastère Soringi), pour compenser la rigueur des exercices de concentration. Ici le vide autour duquel Roland Barthes a cru voir tourner le Japon s'inverse en un plein, celui de la concentration du lutteur (Sumotori) avant le combat, avec la même intensité, vigilance, présence au monde.

Enfin, la relation à un maître : il reste toujours un sens caché, visible de quelques-uns seulement, dont on s'approche en hésitant, et qui se dévoile le moment venu, en référence aux enseignements du maître d'où cette surprenante aptitude à détecter dans les techniques du monde entier celles qui sont porteuses d'avenir, qui contraste avec l'hésitation à se lancer dans des premières mondiales, à exprimer des concepts totalement nouveaux, car le cogito cartésien qui fonde la recherche dans une solitude est ici une impossible audace. Tout se tient.

En Europe, la transition de la société de production à la société de création est relativement lente. Elle correspond à un retournement venu avec la crise de l'énergie, succédant à la tendance de l'après-guerre (1945-1975), (Société de consommation).

Après le durcissement technologique : mégaoutils, travail déqualifié et machinal, métro-boulot-dodo, domestication du consommateur, venant après celle du travailleur, l'économiste Schumacher annonce la prise de responsabilité par des groupuscules périphériques, la réalisation d'un nouveau rapport de l'homme avec la technique dans de petites unités, un retour de l'innovation, un espoir de résorption du chômage.

Le retournement est la (re)découverte d'un autre mode de dévoilement de la technique, celui par lequel elle se donnait aux hommes d'autrefois.

Dans la Grèce ancienne, trois mots liés entre eux, servaient à évoquer la production.

- Technè : la matérialité du savoir-faire.

- Poïesis : l'intimité du producteur avec son œuvre.

- Sophon : l'art, le savoir-faire maîtrisé conduit par une sagesse.

Ainsi, les rapports de l'homme et de la technique étaient décrits sous leurs trois aspects matériel, affectif, et spirituel (corps, âme, esprit) témoins de la planitude de cette époque.

Poïesis signifiait production, mais aussi cette intimité avec l'objet qui fait l'essence de la culture technique.

Dans le monde moderne, particulièrement en Grèce, mais aussi dans tous les pays industriels, ce schéma s'est déporté vers la matérialité, ce qui donne :

- Metis : l'intelligence pratique, celle du management : To manage : se débrouiller.

- Mimesis : l'imitation (que Girard place au centre de son schéma).

- Krisis : à la fois la crise et le moment du choix, l'instant intense de la décision, du « suspense ».

Aussi s'agit-il pour l'homme de ré« habiter en poète », comme le dit Holderlin. Qu'est-ce que cela peut signifier aujourd'hui ?

Habiter en poète se manifeste peut-être dans le supplément de performance des techniques de pointe, mais surtout dans le supplément d'âme des métiers d'art. Non pas dans la démonstration de puissance des méga-outils mais dans les démonstrations d'amour des objets de culture à travers lesquels on peut se parler. Non pas dans le déplacement et le remplacement des hommes, mais dans la réappropriation par eux de la technique, selon un mode décentralisé (cercles de qualité). Non pas dans l'exploitation, mais dans l'équilibre avec la nature, qui transforme la planète en jardin.

Une société où la technique fait partie de la culture populaire s'adapte à la demande, elle ne manque ni de plombiers ni de garagistes, ses modes, ses arts, son artisanat, son design rayonnent dans le monde entier car ils reflètent une expression authentique. Elle vit en harmonie avec son industrie ; l'exportation lui est donnée de surcroît et résout ses problèmes d'emploi.

L'arrivée de la société de création pourrait bien procéder du scénario suivant : succédant à une période de surinvestissement vient une période d'entretien. Les Occidentaux, leur consommation maintenue près de la croissance zéro par la pression de leurs fournisseurs de matières premières et de leurs concurrents nouvellement industrialisés, soit modernisent (robotique et nouveaux matériaux) leurs fabrications (États-Unis), soit utilisent leurs sur-capacités à l'équipement du tiers monde et, pour eux-mêmes se limitent à organiser la maintenance de leur appareil productif (Europe). Or, l'entretien et la maintenance procèdent d'un nouveau rapport avec l'outil de production, désormais objet de soins attentifs et non plus objet de réquisition provisoire, prêt déclassé.

Que penser, d'autre part, du paradoxe qu'Ivan Illich désigne par le « chômage créateur » ? Peut-on aller plus loin encore et envisager une autre définition du loisir ? Le temps ne se diviserait plus en deux, loisirs et travail, mais en trois : travail statutaire et routinier aux horaires limités, sorte de service civil nécessaire au fonctionnement de la machine industrielle ; travail d'appoint créateur, convivial, rejoignant le loisir dans l'animation culturelle, associative et le bénévolat ; enfin, vie familiale et repos. Sans doute, les difficultés de l'industrie poussant chacun à rechercher la sécurité en diversifiant ses activités devraient accroître le nombre déjà important de ceux qui, par prudence ou nécessité, se trouvent avoir plus d'un métier, et ouvrir ainsi la porte à l'innovation [2].

Ainsi, la montée du chômage entraîne des réductions de la durée du travail, et conduit de plus en plus d'hommes à retrouver par eux-mêmes des moyens de subsistance ; des formes d'auto-production se développent, les loisirs, libres ou forcés, deviennent alors de plus en plus « techniques ». Par la force des choses, pour ainsi dire, les populations réhabitent autrement.

La crise de l'emploi risque d'amener une stratégie défensive, faute d'une perception claire de la transformation profonde de la société. Nous pensons qu'il est possible, au contraire, Raccompagner l'émergence de la société nouvelle, la société de création, tout en aménageant les transitions. Les moyens ont été décrits : développement et transformation de l'éducation, promotion de la culture technique, grands programmes orientés vers les pays en développement, marchés publics, enfin une série d'« audit-innovation » visant à dissoudre les rigidités de l'ancienne société. Ces moyens ont des effets à long terme ; certains, en ouvrant des espaces nouveaux de création peuvent aussi être efficaces à [29] court terme (de l'ordre de l'année). Mais l'essentiel des problèmes humains posés par les transitions paraît relever d'une stratégie massive d'éducation complémentaire.

L'ampleur et la vitesse de la transformation sont en grande partie conditionnées par la mesure dans laquelle la technique réintégrera la culture même des populations, c'est-à-dire les pratiques quotidiennes et les savoirs de chacun.

La société de création apparaît déjà ; on le perçoit à divers signes : le développement des loisirs techniques, du modélisme, du bricolage, du kit, tentatives de réappropriation de l'environnement quotidien. Le travail des groupements de consommateurs faisant reculer les manipulations abusives du système de production ; le logement délaisse les grands ensembles pour les pavillons et la rénovation de l'ancien ; les politiques agricoles sont repensées pour repeupler les régions qui se sont vidées de leurs habitants. Pour les pays neufs, la créativité se mobilise partout dans le monde vers les technologies alternatives ou appropriées (ré-appropriation).

Le mouvement propre des objets techniques y conduit également ; il y dix ans apparaissaient les premiers microprocesseurs, les puces électroniques : plusieurs milliers de transistors dans le volume d'une tête d'épingle ; les ordinateurs étaient alors des machines à pouvoir, d'énormes unités centrales contrôlant des batteries de périphériques ; leur implantation progressive promettait une mise en fiche de la société, stade décisif de la domestication.

Depuis, grâce aux puces, s'est amorcé le retournement. Les micro-ordinateurs se répandent ; les clubs d'amateurs d'informatique se multiplient, leur créativité a (déjà !) abouti à l'industrialisation du « goupil », microordinateur individuel français concurrent de l'« apple » américain. Le grand public peut acheter des capacités de "calcul portatives équivalentes aux ordinateurs d'il y a quinze ans : reconquête périphérique. Le mouvement est déjà sensible dans les statistiques : entre 1975 et 1980 (d'après les travaux du Plan), les grandes entreprises ont diminué leurs effectifs en se redéployant sur l'étranger ; les entreprises moyennes sont restées avec le

[30]

[31]

même nombre d'emplois ;; les petites entreprises et l'artisanat ont embauché et accru leurs effectifs de plus de 6%. À l'intérieur même des entreprises, la réussite des pratiques japonaises autogestionnaires (Ringi, cercles de qualité...) indique l'efficacité de la réappropriation périphérique de la technique.

Tous ces signes confirment une autre parole d'Hölderlin : « Dans le plus extrême péril croît aussi ce qui sauve. »

La France elle-même n'est pas mal placée pour retrouver un sens et une poïesis, avec ses quatre cents fromages, sa grande cuisine, sa littérature, sa recherche, sa mode, sa culture, les audaces de ses grands programmes : le Centre Beaubourg, usine les tripes à l'air, n'est-il pas le symbole même du retournement de la technique ?

La fascinante ambiguïté des exemples japonais laisse apparaître à qui sait les lire l'esquisse du visage de la société de création.

La reconnaissance de l'homme en tant que sujet acteur de la re-création de la technique.

Comme il a été dit plus haut, le sujet de la société de production, celui où s'accumulent les connaissances n'est pas humain mais, du fait du volume de cette accumulation, nécessairement transcendant. Ses représentants sur terre s'organisent alors naturellement en une cléri-cature dont les chercheurs sont les moines, les technocrates, les prêtres et les ingénieurs, les enfants de chœur.

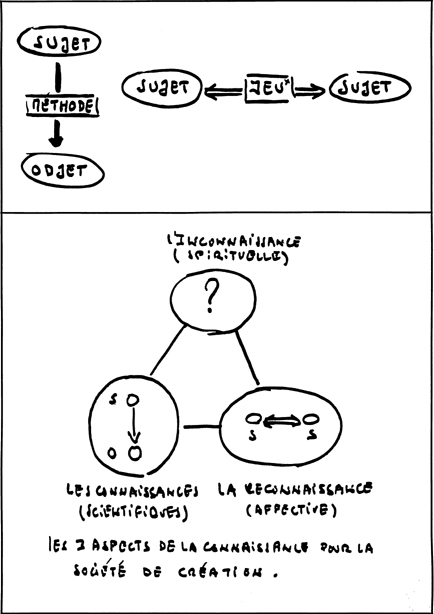

Dans la société de création, l'homme redevient sujet, à tous les niveaux, dans l'atelier comme dans les loisirs. Dans la communication sujet-sujet, telle qu'elle apparaît dans les groupes créateurs, que ce soit dans les sciences, les techniques ou les actes, se manifeste l'être même de cette société.

« La communication précède la réalité », écrit Watzlawilic, résumant l'apport de l'école de Palo Alto [3]. Dès lors, le dépassement de Descartes apparaît clairement ;; comme un déplacement du fondement de la philosophie, comparable à la relativité d'Einstein :

Au lieu de « je pense donc je suis » vient maintenant « nous pensons donc nous sommes », la pensée est précédée de communication, comme baignée par elle. Elle n'est plus solitaire, elle est relative. Qu'y a-t-il, en effet, de plus étrange pour un œil cartésien, que des personnes qui se comprennent ? Le mouvement du cerveau de l'une, celui des molécules d'air qui transportent le son, et celui du cerveau de l'autre sont irréductibles ;; leur rapport ne peut être compris que par sympathie ;; et, cependant, toutes les vérités que la science a tenté de fonder nous sont transmises par ce moyen.

Reconnaître la pluralité des sujets c'est admettre la relativité des connaissances. C'est aussi consentir à ce que la connaissance redescende sur terre, quitte la transcendance et se manifeste dans l'immanence quotidienne. Le rôle de la cléricature de la société de production n'est plus de détenir la connaissance mais de la faire partager, de la rendre. Car ce qui est vivant car relié à une pratique, c'est la connaissance de sa machine par le travailleur, de sa nourriture par le consommateur, de son corps par le malade.

Dans cette immanence se manifeste l'inconnaissance. L'inconnaissance n'est pas l'ignorance, bien au contraire ; elle est le bord de la connaissance. Elle est partout, c'est l'ouvert du vivant. Elle est dans l'atelier ou dans le bureau ce qui reste à connaître par le travailleur de son travail, chez le dirigeant qui se protège par un simulacre de connaissances ; chez le scientifique, chez l'artiste. Au lieu de s'en éloigner, de s'en protéger, le créateur recherche l'inconnaissance, la piste car elle se cache derrière d'apparentes certitudes, la vit enfin jusqu'à ce qu'elle se transforme en co-naissance (naître avec).

Le mot « inconnaissance » est emprunté à un texte mystique anglais du XIVe siècle, chartreux sans doute, qui dit : « L'œuvre de l'âme qui plaît le plus à Dieu, la voici : ne te relâches point, sois en travail tout le temps que t'y sens porté. C'est comme s'il y avait un nuage d'inconnaissance entre toi et ton Dieu ; tu ne sais pas quoi, cette obscurité et ce nuage sont, quoi que tu fasses, entre toi et ton Dieu. Ils font que tu ne peux ni clairement le voir par la lumière de l'entendement dans ta raison, ni le sentir dans l'affection et la douceur de l'amour. Donc, apprête-toi à demeurer dans cette obscurité tant que tu pourras, toujours soupirant. La tâche est de vaincre ce nuage d'inconnaissance sans jamais y arriver. »

Bibliographie

|

Adam Smith

|

La Richesse des nations,

|

Idées.

|

|

Benjamin Coriat

|

Sciences, techniques et capital,

|

Seuil.

|

|

Benjamin Coriat

|

L'Atelier et le chronomètre,

|

Bourgois.

|

|

CFDT

|

Les dégâts du progrès,

|

Points.

|

|

CFDT

|

Le Tertiaire éclaté,

|

Points.

|

|

G. Friedmann

|

7 études sur l'homme et la technique,

|

Médiations.

|

|

Robert Linhart

|

L'Etabli

|

Minuit.

|

|

Jacques Ellul

|

Le Système technicien,

|

Calmann-Lévy.

|

|

Sébastien Charlety

|

Histoire du saint-simonisme,

|

Médiations.

|

|

Suzanne Voilquin

|

Souvenirs d'une fille du peuple,

|

Maspéro.

|

|

Norbert Truquin

|

Mémoires et aventures d'un prolétaire à travers la révolution,

|

Maspéro.

|

|

Kamata Satoshi

|

Toyota, usine du désespoir,

|

Rencontre des peuples.

|

|

Chic Nakane

|

La Société japonaise,

|

V prisme.

|

|

AFCIQ-AFNOR

|

Manuel des Cercles de Qualité,

|

|

|

Turgan

|

Les Grandes Usines,

|

Lévy 1870.

|

|

Ministère de l'Industrie

|

Programme national d'innovation n° 0 à 6,

|

Doc. française.

|

|

Watzlawick

|

Le Langage du changement

|

Seuil.

|

|

Wilkin

|

La Nouvelle Communication,

|

Seuil.

|

|

Giedieon

|

La Mécanisation au pouvoir,

|

CCI Pompidou.

|

|

A. Toffler

|

La 3' vague,

|

Denoël.

|

|

B. Gille

|

Histoire des techniques,

|

Gallimard.

|

|

De Noblet

|

Design,

|

Stock.

|

|

Jacques Marseille

|

Une famille ouvrière de 1770 à nos jours,

|

Hachette.

|

|

T. Gaudin

|

L'Écoute du silence,

|

10/18.

|

[1] Il s'agit d'une entreprise moyenne, indépendante qui fabrique des appareils d'analyse du sang.

[2] Le cadre juridique du travail salarié, n'ayant pas été conçu pour ce schéma, nécessitera quelques aménagements.

[3] Voir Culture Technique N° 4 : Jeux institutionnels.

|