[17]

UNE SOCIÉTÉ SIMPLE.

Parenté et résidence chez les Palawan (Philippines)

Introduction Introduction

Nous ferons dans cette introduction un bref survol de toutes les questions qui ne seront pas traitées dans ce travail uniquement consacré à la parenté et à la résidence ainsi qu’aux institutions immédiatement connexes.

Qui sont, à peu près, les Palawan ?

PALAWAN : LE NOM.

Le nom « Palawan » peut entraîner une certaine confusion parce qu’il désigne à la fois un lieu : l’île (et la province) de Palawan et, d’autre part, un des groupes autochtones vivant sur cette île, les Palawan. Ceux-ci forment un groupe ethno-linguistique que nous commencerons par envisager dans son ensemble.

L’ETHNIE ET SES SUBDIVISIONS.

L’ethnie palawan s’étend sur tout le sud de l’île de Palawan, soit environ 160 km de long sur 20 à 40 km. de large, et comporte quelques 50 000 membres.

Ceux-ci se distinguent culturellement et linguistiquement de leurs voisins plus au nord, les Tagbanuwa et les Batak ainsi que des autres groupes chrétiens et musulmans qui sont les habitants actuels de l’île.

Cet ensemble ethnique n’a aucune unité politique et comporte un grand nombre de variantes locales tant sur le plan culturel que sur le plan dialectal.

Or précisons bien encore une fois que le présent travail ne concerne directement qu’une toute petite fraction de ce groupe ethnique, très exactement les communautés des vallées de la Mäekagwaq et de la Tamlang (cf. Cartes II et III).

[18]

Il est toutefois possible d’étendre ce que nous disons ici des groupes de la Mekagwaq et de la Tamlang à d’autres groupes palawan à condition de bien prendre en considération les subdivisions culturelles de l’ethnie.

Les communautés qui ressemblent le plus à celles qui sont décrites ici sont situées à la périphérie du Mont Mantalingayan, sur les pentes des vallées qui creusent de part et d’autre ce massif montagneux. C’est ce que nous appelons la « culture centrale des hautes terres ». À celle-ci s’oppose la « culture périphérique des basses terres » correspondant à toutes les communautés palawan établies au nord et au sud de ce massif sur les plaines ou les collines avoisinant la mer (cf. Carte IV). Ces dernières ont une organisation sociale semblable mais non identique à celle qui est décrite et analysée ici.

Cette distinction entre « culture des hautes terres » et « culture des basses terres » mérite quelques explications. C’est en effet une distinction utile parce qu’elle permet de regrouper tout un ensemble de variantes culturelles et, d’une certaine façon, d’en rendre compte [1].

Les groupes qui se trouvent sur les pentes du massif dominé par le Mont Mantalingayan sont les seuls habitants de l’Ile à être d’authentiques montagnards par opposition non seulement aux chrétiens et aux musulmans mais aux autres groupes traditionnels d’agriculteurs sur brûlis : les Palawan des basses terres, les Tagbanuwa et, sans doute, les Batak.

On oppose couramment en effet les hautes aux basses terres comme l’habitat des groupes traditionnels, animistes, etc... à celui des groupes chrétiens, occidentalisés, musulmans, etc. Or dans ce cas la ligne de partage passe à l’intérieur même d’un groupe tout entier traditionnel, non chrétien, non musulman. L’habitat montagnard est un fait traditionnel et non pas un phénomène récent.

En quoi les Palawan des hautes terres diffèrent-ils des Palawan des basses terres ? Commençons par l’habitat. Quand nous parlons de « hautes terres » ou de « montagne » nous entendons une région ou une zone qui se situe environ entre 100 et 800 mètres d’altitude. Il peut paraître abusif en termes d’élévation de parler de « montagne » dans ce cas mais même à cette altitude le changement dans l’environnement est très net.

Pour s’en convaincre il suffit de marcher vers l’intérieur en partant du bord de mer, que ce soit sur la côte Est ou la côte Ouest, en se dirigeant vers les contreforts du Mont Mantalingayan. Après avoir cheminé en terrain plat, le plus souvent loin du cours d’eau principal, sur des sentiers qui traversent de longues étendues d’herbes hautes et, plus rarement, des plantations ou des boqueteaux d’une forêt qui n’a laissé que quelques îlots intacts, après ces deux ou ces trois heures de marche rapide, on arrive au débouché des vallées à l’endroit où les [19] torrents se creusent un lit étroit et profond. Là on pénètre dans un autre monde : le sentier ne quitte plus le bord ou le lit même du cours d’eau et on chemine lentement sous le couvert de hautes futaies, entre des parois abruptes. Enfin, pour rejoindre les établissements situés sur des crêtes ou des replats, on s’élève par une ascension qui paraît presque verticale, à travers des jachères et encore des étendues de forêt, en laissant derrière soi le fond de la vallée. On arrive alors à destination : un petit groupe de maisons qui dominent de haut la plaine jusqu’à la mer. On est entouré d’une immense étendue de forêt parsemée des taches que font en-dessous de 1 000 mètres les champs et les jachères.

Dans cet environnement d’altitude ce n’est pas seulement la flore et la faune qui changent ainsi que le climat (pluviosité plus forte, différences de températures plus marquées) mais la morphologie des groupes locaux, le type d’habitat.

Dans la montagne la taille des groupes locaux est caractéristiquement réduite, 2 à 10 maisons avec une population de 25 personnes en moyenne. Les basses terres au contraire offrent de nombreux cas soit d’un type d’habitat continu soit de véritables villages de 20 à 30 maisons avec une population de plus de 100 habitants. L’extrême discontinuité de l’habitat et la faible concentration des groupes locaux propres aux hautes terres s’opposent nettement aux concentrations plus fortes et plus denses des basses terres.

Bien que tous les Palawan soient des agriculteurs sur brûlis et que l’essartage fournisse la base de leur subsistance il y a des différences importantes dans la production agricole en ce qui concerne notamment la production du riz. Les Palawan des hautes terres sont des riziculteurs comme les Palawan des basses terres mais seuls les seconds obtiennent régulièrement une quantité suffisante de riz pour assurer la subsistance du groupe en entier pendant une partie de l’année. Dans la montagne la production de riz est caractérisée par son extrême irrégularité. La conséquence en est la nécessité pour le groupe de recourir aux tubercules (patates douces, ignames, taros, manioc) pour assurer sa base de subsistance de façon régulière. Comme d’autre part le riz joue dans cette économie le rôle d’une marchandise de valeur, son abondance relative accroît la richesse matérielle des riziculteurs les mieux récompensés.

Ce n’est pas seulement l’importance du riz par rapport aux tubercules qui varie dans la production entre les hautes et les basses terres, c’est aussi un autre aspect très important de la production, à savoir la prédominance de l’activité complémentaire de production : chasse ou pêche. Les montagnards sont aussi des coureurs de forêt et des chasseurs passionnés. Quant aux gens de la plaine, profitant évidemment de la proximité de la mer, ils se livrent plus volontiers à la pêche côtière et à la collecte d’estran. C’est là, comme d’ailleurs dans le cas précédent, une opposition tendancielle et non absolue mais qui caractérise très nettement deux types de production ou deux orientations différentes.

Ces deux orientations correspondent donc à une adaptation à des conditions matérielles différentes que les techniques reflètent également. La technologie des gens de la montagne utilise de préférence des plantes comme le rotin, la palmier du genre Arenga, etc... alors qu’en plaine ce sont d’autres végétaux qui fournissent des matériaux d’importance équivalente au rotin pour la montagne : [20] le Nipa, le Pandanus, le Corypha, etc. Les objets témoignent ainsi de deux cultures, par le matériau dont ils sont faits, par leur fonction également : chasseurs, les Palawan des hautes terres sont presque tous d’habiles constructeurs de sarbacane mais en matière de construction nautique ils cèdent le pas aux gens d’en bas. Il n’est pas possible ici de passer en revue tous les éléments de la culture matérielle qui distinguent ces deux cultures, ces deux genres de vie, mais il en est un que nous citerons pour finir car il est aussi visible et significatif que difficile à expliquer : c’est la présence ou l’absence de la chique de bétel.

Comme de très nombreux peuples en Asie du Sud-Est les Palawan des basses terres chiquent ce mélange composé de chaux, de noix d’arec et de feuille de bétel (éventuellement accompagné d’un ingrédient supplémentaire) mais les montagnards se montrent invariablement réfractaires à cette pratique et préfèrent leurs traditionnelles cigarettes de tabac local. La bouche rougie ou non d’un Palawan est en général un signe de son appartenance à l’une ou l’autre des deux cultures.

Sociologiquement ces deux cultures diffèrent aussi et le signe de leur dissemblance est le type d’habitat. Nous montrerons que la formation et la constitution du groupe local est une instance décisive de l’organisation sociale. C’est une molécule formée d’atomes plus petits, eux-mêmes insécables, et définis par le lien d’alliance. Or plus la molécule est petite et isolée - ce qui se passe dans le cas d’un habitat très discontinu avec des groupes locaux de taille réduite - plus elle se rapproche de sa forme élémentaire se fondant alors presque exclusivement sur la cohésion propre à cet atome social. C’est la situation qui s’observe dans les hautes terres. Avec un habitat continu ou des groupes beaucoup plus importants les basses terres tendent à s’écarter de ce modèle.

Partout cependant la règle de résidence est uxorilocale et la structure de parenté identique avec quelques variantes portant par exemple sur l’extension au premier degré ou non de la règle de prohibition de l’inceste.

C’est enfin dans le domaine mythico-rituel que nous choisirons les derniers critères de différenciation entre hautes et basses terres. Dans ce domaine en effet les divergences sont très évidentes mais nous ne pouvons qu’effleurer le sujet. Disons simplement que les communautés qui vivent à l’intérieur dans les vallées autour du Mont Mantalingajan ont maintenu la mémoire d’un ensemble de rites cosmogoniques presque entièrement disparu du savoir mythologique des habitants de la plaine. D’autre part les gens des hautes terres pratiquent des rituels fondés sur une théorie particulière de la communication avec le monde invisible. Cette théorie est souvent appelée « chamanisme » parce qu’elle fait une place très importante à l’idée selon laquelle l’« âme » du spécialiste rituel (appelé « chaman » si l’on accepte cette terminologie) s’échappe de son corps, « voyage » et prend l’initiative d’actions diverses (se rend par exemple dans l’au-delà et y rencontre, affronte même des êtres invisibles au reste de l’humanité) qui ont généralement pour but la guérison d’un malade. Enfin l’âme du chaman réintègre le corps de ce dernier.

À cette idéologie particulière acceptée par tous les montagnards les gens des basses terres opposent des conceptions diverses animant des rituels aux formes variées : rites de possession, d’actions de grâce, cultes des morts, de purifîcation [21] de la terre, offrandes données en « ex-voto », cultes d’esprits ou divinités personnelles, cérémonies dédiées à un panthéon complexe et variable, il n’est pas possible d’en donner ici le détail ni la raison.

Ces considérations nous amènent à une remarque finale : tandis que les cultures des basses terres se caractérisent par une grande diversité, la culture des hautes terres semble marquée par une certaine homogénéité et cela n’est pas vrai seulement du domaine des mythes et des rites. Cette homogénéité est d’autant plus remarquable qu’elle ne correspond à aucune unité sociale ou politique mais à un ensemble de petites populations qui se définissent localement et que nous appelons « régions ». Les communautés de la Mekagwaq et de la Tamlang que nous étudions dans cet ouvrage forment une telle « région » (avec tout ce que ce terme a de flou). Dans les basses terres au contraire - et c’est là un facteur très important de distinction - la notion de région, d’unité sociale et politique, de communauté, tend souvent à correspondre à celle d’aire culturelle.

De ces aires culturelles des basses terres nous en distinguons pour l’instant sept ou huit [2] (cf. Carte IV).

Les critères qui permettent de distinguer entre les aires culturelles des basses terres sont de différentes sortes mais ceux qui relèvent du domaine mythico-rituel sont les plus importants car l’observation nous a montré que les rituels en particulier et les idéologies qui les sous-tendaient différaient radicalement d’un endroit à l’autre et que ces différences contribuaient à la perception d’une identité culturelle de la part des gens eux-mêmes.

D’autres critères interviennent aussi. Citons notamment dans le Sud-Ouest, dans la région de la rivière Kulbi (cf. Carte IV), l’existence d’un complexe coutumier centré sur la cour faite par les jeunes gens aux jeunes filles. C’est là un critère très fort parce que toutes les autres régions, et cela est particulièrement vrai de la montagne, se distinguent par l’absence d’une telle institution. Son existence donne à la région de Kulbi une coloration très particulière.

La rapide et schématique image que nous venons de donner des subdivisions culturelles de l’ethnie palawan, cette image, devrait permettre de mieux situer la description qui suit. Elle concerne une région des hautes terres et, pour autant que nous en savons, elle peut servir de référence pour tous ces groupes qui appartiennent à ce que nous avons appelé la « culture centrale des hautes terres ». Pour ce qui est des cultures des basses terres il n’est pas possible d’étendre directement à leur système social nos analyses et conclusions. Mais - après avoir insisté sur les différences saluons l’unité - une parenté très étroite existe entre ces deux cultures.

Nous allons maintenant limiter notre champ de vision à la région qui fait l’objet de notre étude et à ses abords immédiats.

[22]

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

DU GROUPE ÉTUDIÉ

L’ensemble des communautés qui font l’objet de notre enquête se situent à environ 12 km. de la ville de Brooke’s Point, dans une région montagneuse encastrée entre deux torrents au cours rapide : la Mekagwaq et la Tamlang (cf. Carte III).

Pour comprendre la situation écologique et humaine de ces communautés il convient de schématiser la disposition des zones de peuplement, de la côte vers l’intérieur, en fonction de plusieurs critères : la proximité du bord de mer, l’altitude et le relief, la végétation et le climat.

Le littoral est occupé par des groupes en majorité musulmans (Jama Mapun principalement) mélangés à des Palawan islamisés et à quelques immigrants chrétiens. Les Jama Mapun, dont l’économie est fondée en grande partie sur la vente du coprah, sont établis à quelques dizaines ou centaines de mètres du rivage et leurs maisons se dispersent au milieu de cocoteraies (cf Casino, E., 1971).

Plus à l’intérieur passe la route qui relie Brooke’s Point à Males. Au-delà s’étend une savane arborée, domaine de grandes et de petites propriétés. La composition ethnique du peuplement se caractérise par la dominance de paysans chrétiens de langue cuyunon, ilonggo, cebuano et même tagalog et ilocano [3]. Le riz est cultivé en rizières irriguées et sèches et des plantations de cocotiers occupent des espaces importants ainsi que des étendues de cogonales [4].

C’est à la limite de la savane arborée, au pied des montagnes qui se dressent rapidement jusqu’à plus de 2 000 m. d’altitude (Mont Mantalingayan), que commencent les terres palawan et que se situent les groupes dont il est question ici. C’est là, jusqu’à une élévation d’environ 1 000 m., que les Palawan habitent, cultivent et chassent. La zone d’occupation ne dépasse guère cette limite des 1 000 m. au-delà de laquelle s’étend la forêt primaire dense. Le Mont Mantalingayan forme, avec ses contreforts, une barrière qui retient les masses nuageuses et entraîne des précipitations plus fréquentes sur les versants des montagnes que sur la plaine côtière.

On observe donc, lorsqu’on quitte le littoral pour se diriger vers l’intérieur, un étagement de langues, de cultures et de religions correspondant à des types d’environnement et à des mises en valeur différentes du sol.

[23]

Zone 1 : Groupes musulmans. Langue Jama Mapun (Pullun Mapun).

Culture dominante : cocotiers.

Zone 2 : Paysans chrétiens. Grandes et petites propriétés.

Savane arborée, rizières irriguées et cultures sèches.

Cocoteraies. Cogonales.

Zone 3 : Zone de contact entre paysans chrétiens et premiers groupes palawan.

Mélange de rizières irriguées et de champs sur brûlis.

Cocoteraies récentes.

Zone 4 : Zone de peuplement purement palawan.

Forêt primaire et secondaire.

Agriculture sur brûlis exclusivement.

Zone 5 : Zone inhabitée.

Forêt primaire dense.

La région qui fait l’objet de cette étude se trouve dans la zone 4. Des éléments d’information ont été réunis pour la zone 3 où nous avons séjourné à plusieurs reprises. Bien que les Palawan de cette zone aient conservé leur langue et leur culture, les facteurs de changement sont tels qu’ils nous obligeraient à de constantes rectifications. C’est la raison pour laquelle nous avons trouvé avantageux de distinguer la région de contact, en bloc, de la partie intérieure des terres palawan.

Celle-ci est limitée, rappelons-le, par la rivière Mekagwaq au Nord-Est et Tamlang au Sud-Ouest et l’altitude varie entre 100 et 1 000 mètres. On pourrait [24] représenter cette aire par une surface rectangulaire allongée dans le sens Nord-Ouest - Sud-Est. Les deux grands côtés sont les deux vallées principales et les deux petits côtés les limites d’occupation inférieure et supérieure.

La première ligne de crêtes culmine en deux points : le Mont Timusuk (842 m.) et le Mont Katimangkal (877 m.). La seconde ligne de crêtes forme les contreforts immédiats du Mont Mantalingayan (Kabatangan en palawan) et excède en altitude la limite supérieure de la zone d’occupation.

Entre les deux, derrière le Mont Katimangkal, se creuse une dépression transversale où coule un affluent de la Tamlang (en pointillé sur la carte III) tandis que la barrière Katimangkal - Timusuk bifurque vers le nord-ouest pour former une ligne longitudinale de partage des eaux.

Ce « rectangle » mesure environ 2 km. sur 5, soit une aire approximative de 10 km. carrés (si on ne tient pas compte du relief, très accidenté, de toute cette région).

L’élévation est comprise, nous l’avons dit, entre 100 et 1 000 mètres. L’altitude moyenne de la zone se trouvant derrière la ligne Katimangkal - Timusuk est de 525 mètres.

Il n’y a pas de surface plate, le terrain est entièrement formé de pentes de 15% ou plus. Une exception est, sur une surface très restreinte, la portion supérieure de la dépression transversale qui forme un petit plateau en pente relativement douce (déclivité de 8 à 12%) où se trouve le hameau de Kangriyan.

La couverture de terre végétale repose partout sur une roche dure (comme andésite ou basalte) qui apparaît à la surface aux endroits de plus forte pente et, dans certaines parties couvertes de forêt primaire, sous forme d’un sol caillouteux, impropre aux cultures. Les formations de roche calcaire, fréquentes sur la côte Ouest, n’existent pas ici.

Les cours d’eau constituent un double réseau coulant d’une part vers la Mekagwaq, d’autre part vers la Tamlang. Ces deux torrents, plus importants, charrient apparemment peu d’alluvions jusqu’au débouché des montagnes et creusent leurs lits, en certains endroits, à même le roc. Il n’y a pas de cours d’eau souterrain. Un grand nombre de ruisseaux sont asséchés une partie de l’année mais le réseau hydrographique est si serré que le problème de l’eau n’est pas un facteur essentiel dans la répartition de la population.

Le climat de cette partie de l’île est classé dans la zone 3 des climats des Philippines avec une courte saison « sèche » de fin janvier à fin avril et un maximum de pluies entre juin et octobre (cf. Area Handbook on the Philippines, 1956, p. 18 sqq.). Il n’y a pas de mois absolument sec.

CULTURE MATÉRIELLE

La subsistance des Palawan est d’abord fondée sur l’agriculture sur brûlis. C’est en effet Yuma, champ de montagne défriché en forêt primaire ou secondaire, qui fournit l’essentiel de l’alimentation au cours de l’année. Ce type d’agriculture détermine et est déterminé par un mode de vie traditionnel, s’établit [25] sur un cycle annuel, est largement autosuffisant, est sanctionné par les rituels, constitue le centre de l’activité économique et le but principal des efforts de production. Ce système est parfois appelé « itinérant » parce qu’il implique le déplacement de l’espace mis en culture d’une année à l’autre mais ce déplacement, chez les Palawan, s’opère à l’intérieur d’un même périmètre et ne détermine pas le déplacement annuel de la résidence. Un tel système agricole est semblable à celui décrit par H. Conklin par exemple pour les Hanunoo de Mindoro (cf. Conklin, H., 1957). Dans la terminologie proposée par cet auteur le système palawan est « intégral » et du type « established swidden farming ».

De toutes les espèces cultivées le riz est la plus valorisée et les étapes de sa croissance sont parmi les principaux moments du calendrier agricole. Lorsque le riz est haut sur pied commence la période de l’année appelée « vie de l’homme » !

Cette plante toutefois ne peut aucunement assurer la subsistance de tout le groupe de façon régulière. Ce sont les tubercules (taro, igname, patate douce, manioc) également cultivés dans le champ, qui assument le rôle d’aliment de base constant. Avec le maïs, des légumes comme les haricots, les courges, les aubergines, les feuilles de patate douce et de manioc, avec le bananier et la canne à sucre, nous avons les principaux aliments de la diète.

À cela il faut ajouter une grande variété de plantes cultivées non seulement dans le champ mais autour des maisons et qui entrent dans la composition des repas ou bien sont consommées en dehors des repas. Le tabac, des plantes aromatiques et médicinales, magiques et ornementales sont également cultivées dans le champ ou autour des maisons.

Les jachères et la forêt primaire contiennent également un grand nombre d’espèces végétales qui entrent dans l’alimentation, espèces anciennement cultivées et protégées (jachères) ou espèces sauvages. Les activités de collecte tiennent en effet une place de choix dans l’ensemble des activités de production, avec la chasse et la pêche en rivière. Les hommes chassent à la sarbacane des rongeurs et des oiseaux et poursuivent les sangliers avec chiens et lances. Le piégeage contribue enfin à apporter un complément de protéines d’origine animale à une diète essentiellement végétale [5].

Si le végétal fournit l’essentiel de l’alimentation il fournit aussi le matériau principal des objets, des instruments et des techniques, à commencer par l’habitation. Celle-ci est en bois et en bambou avec des liens de rotin et une couverture de feuilles ou d’herbes (feuilles de diplak, kugun). Sur pilotis elle se dresse le plus souvent sur une déclivité, mesure 4 mètres sur 5 ou moins et correspond à la demeure d’une seule famille conjugale. Un hameau comporte souvent une maison beaucoup plus grande que les autres. Celle-ci sert de lieu de [26] réunion mais non pas d’habitation commune. Seule une famille y réside. Les greniers à riz, petites constructions à parois d’écorce, sur pilotis également, se distinguent par l’élégance de leur faîtage croisé et par les rondelles de bois qui servent de garde-rats.

L’intérieur de la maison se caractérise par un sol surélevé formé de planchers à des niveaux différents. Le foyer est à l’intérieur de la maison qui ne comporte qu’une seule pièce.

Le mobilier est modeste mais comprend de la vaisselle de porcelaine et des marmites et poêles de fonte achetées à la ville, ainsi, parfois, que des coffres de bois. Le reste est fabriqué sur place : louches en bois, nattes de rotin, contenants en bambou.

La richesse se compose également d’armes et de gongs fabriqués et vendus par les groupes musulmans du Sud avec lesquels les Palawan ont d’anciens contacts, ainsi que de jarres chinoises dont certaines sont anciennes. Ces biens de valeur sont en nombre très limité mais leur usage dans la vie quotidienne est fréquent, surtout en ce qui concerne les gongs et les jarres dans lesquelles on fait fermenter la bière-de-riz.

Le vêtement traditionnel des hommes est la ceinture-tablier autrefois d’écorce battue et maintenant de coton. A cette unique pièce de vêtement on ajoutait, dans certaines occasions, une courte chemise ouverte sur le devant. Un collier de perles de verre, des cheveux longs noués en chignon et couverts d’un fichu, des dents limées sur le devant pour les égaliser, complétaient la parure masculine. Sur les sentiers de la montagne la silhouette mince d’un chasseur palawan se reconnaît aussi au carquois et au coupe-coupe qu’il porte au côté ainsi qu’à la sarbacane ou à la lance qu’il tient d’une main.

Le vêtement des femmes se compose d’une jupe et d’un corsage à manches mi-longues. Comme les hommes elles vont nu-pieds mais la poitrine et les jambes couvertes. Une mince frange encadre le front, les sourcils sont soigneusement épilés. Dans leur parure figurent aussi d’autres éléments : ceinture jaune de rotin, boutons d’argent, peignes de bois sculpté, boucles d’oreille en bois et nacre, colliers de perles de verre, bracelets de coquillage, d’argent ou de bois.

Cette brève et partielle description du vêtement traditionnel de la montagne donnerait une fausse image de l’apparence actuelle des Palawan si nous n’ajoutions que les vêtements occidentaux vendus à la ville ont très largement envahi leurs habitudes vestimentaires et que maintenant le pantalon remplace la ceinture-tablier, la jupe courte ou la robe remplacent la jupe longue, les cheveux sont coupés courts, les « T-shirts » et les chemises bariolées succèdent à la courte veste de style traditionnel. Malgré cela beaucoup s’habillent encore comme autrefois tant qu’ils restent entre Palawan.

Parmi les techniques de fabrication traditionnelles deux ont conservé une importance primordiale :1a vannerie et la forge. La poterie de son côté a récemment disparu et ne figure plus qu’à l’état de souvenir dans le savoir technologique. Le tissage enfin n’a, semble-t-il, jamais existé.

La vannerie est une activité féminine et permet de fabriquer les contenants dont se sert le cultivateur : hottes et paniers, contenants à riz, vans, etc. Les deux pistons de la forge malaise dont il existe un exemplaire dans la plupart [27] des hameaux sont activés par le jeune aide du forgeron. Celui-ci transforme des pièces de rebut (lames de ressort pour jeep par exemple) en coupe-coupe, couteau, sarcloir, lames de lance et d’herminette, etc. Notons que le travail de la forge n’est pas vraiment spécialisé mais qu’il exige une dextérité inégalement répandue.

Chacun sait travailler le bois et le bambou et des mains habiles des hommes sortent tous les objets qui servent à chasser [6], pêcher, cultiver et même s’amuser, comme toupies et cerfs-volants.

La culture matérielle des Palawan de la montagne se résume donc à un ensemble restreint de techniques simples. Le transfert des biens matériels de son côté ne donne pas lieu à de nombreux échanges collectifs, seuls le mariage et une cérémonie comme le tambiläw (cf. Ch. II et III) offrent l’occasion de prestations collectives. Les autres échanges sont individuels et prennent la forme du prêt et du troc.

L’économie marchande et l’économie monétaire ont fortement touché l’économie palawan. Cela se voit à l’influx de biens manufacturés et de billets de banque mais aussi à des signes plus profonds : l’inflation de la prestation matrimoniale par exemple (cf. Ch. II). fl existe d’autre part une institution traditionnelle qui mettait l’économie palawan en contact avec l’extérieur : le tabuq ou marché local. À cet endroit et à intervalles réguliers, principalement au moment de la récolte de riz dans les champs de montagne, les marchands musulmans (Jama Mapun notamment, cf. Casino, E., 1967 et 1971) venaient vendre ou troquer des marchandises contre du riz. Cette institution existe encore mais la vente et l’achat ont remplacé le troc. Toutefois on peut encore parler d’une complémentarité entre la plaine et la montagne dans la mesure où les Palawan dépendent pour leur approvisionnement en métaux, grès, porcelaines ou tissus, du marché extérieur.

Or, s’ils peuvent acquérir ces biens, c’est grâce, non plus seulement au riz, à la cire ou à d’autres produits de la forêt traditionnellement demandés, mais à la résine d’almacega. Cet arbre (Agathis philippinensis Warb. ; bäktik en palawan) donne en effet une résine qui a de nombreux usages industriels, en particulier des laques et ce qu’on appelle le « copal de Manille ». Les Palawan se chargent de la récolte et du transport de la résine ainsi que de l’entretien de ces arbres. Amenée aux points de transit la résine est achetée au kilo par ceux qui détiennent une licence ou patente pour ce commerce et qui également possèdent des droits exclusifs, loués par le gouvernement, sur une certaine étendue de [28] forêt. Par ce moyen le transport et la vente d’almacega procurent un bénéfice monétaire aux Palawan, bénéfice cependant injustement limité par le système qui vient d’être décrit et qui n’est qu’un autre aspect de la spoliation dont sont victimes les Palawan lorsque des entrepreneurs s’arrogent des droits sur un territoire que ceux-là occupent depuis toujours.

Malgré cela les Palawan de la montagne conservent encore une certaine autonomie sur le plan économique et, plus particulièrement, vivrier, mais une autonomie qui est limitée par la nécessité d’échanges avec l’extérieur.

SOCIÉTÉ.

Puisque ce travail concerne certains aspects seulement de la société palawan - aspects fondamentaux cependant - une présentation très générale et très approximative peut être utile pour appréhender, disons, le style des relations sociales, l’ambiance de la vie collective.

À cet égard une remarque s’impose tout de suite : les Palawan (en tout cas ceux de la Mekagwaq et de la Tamlang) sont des extrémistes de la non-violence et ils le montrent de deux façons. D’abord par la retenue, la discrétion et la légèreté dans le traitement d’autrui. Ensuite par une institution : la discussion juridique ou palabre. Le droit coutumier en effet impose un comportement verbal qui n’est pas uniquement réservé à des situations formelles de litige mais qui envahit presque tout dialogue. Par ce moyen semble-t-il toute la société tente d’expulser sur le plan verbal l’imminence redoutée de la violence physique et, il faut le dire, elle y parvient.

De la sorte les relations interpersonnelles renaissent toujours sur un fond de discorde comme une entreprise sans cesse recommencée de conciliation. Le conflit en effet n’est pas absent de la société, il y est au contraire intimement présent - il suffit pour s’en convaincre de considérer la fréquence très élevée des litiges qui donnent lieu à un règlement sur le plan formel du droit coutumier - seulement ce conflit est la matière première que les relations sociales transforment en convivialité de sorte que la non-violence qui est le résultat réel et apparent de ce travail donne à cette société un caractère extrêmement pacifique.

Cela est vrai non seulement à l’intérieur même des communautés palawan mais aussi entre elles, et entre elles et l’extérieur. Malheureusement pour eux, les Palawan ne peuvent se défendre car ils n’ont aucun moyen institutionnel d’organiser la violence, sachant seulement l’éviter pour eux-mêmes.

À cet égard existent des dispositions concrètes précises : tout d’abord la discussion juridique elle-même, avec tout son appareil verbal et ses spécialistes, ceux qui jouent le rôle, reconnu par la société, de juges-arbitres (appelés ukum, adat, mämimisara, panglima, ou plus récemment confondus avec le kunsjal) ; ensuite tout un code de jurisprudence transmis oralement et prévoyant des punitions (en général des amendes payées en assiettes, maintenant en Pesos) sanctionnant les délits reconnus.

[29]

Apparemment la procédure est fort simple : les parties se rencontrent en présence du « juge » ; chacun expose son point de vue ; le juge tranche et impose une amende à celui qui est reconnu coupable ; cette amende est versée à la partie lésée et « la faute est abolie ». La pression sociale ou la menace latente de la justice gouvernementale rendent coercitive cette loi sans violence. Mais quels sont les processus réels qui amènent et déterminent la décision légale - car le droit coutumier est d’abord un processus de décision - cela nous l’ignorons encore.

Le titre ou la fonction de juge, spécialiste de droit coutumier, implique du prestige et une certaine autorité mais pas de statut économiquement supérieur ni la disposition d’un pouvoir réel. La société palawan ne comporte en effet aucune hiérarchie de titres ou de rangs pas plus qu’une division en classes, castes, factions ou tout autre groupe traversant l’ensemble de la société et lui donnant une dimension verticale objective.

Comment se distribuent les rôles ? Tout simplement entre les hommes et les femmes, les aînés et les cadets, les parents et les voisins. La parenté et le voisinage constituent l’objet de notre étude et il n’est pas besoin pour l’instant de développer. Qu’il suffise de dire que l’univers social d’un Palawan est fait de gens qu’il définit d’abord et pour finir comme parent, comme voisin ou comme étranger, comme homme ou comme femme, comme aîné ou comme cadet. Comment s’opère exactement cette définition et sur quoi elle repose nous le verrons plus tard mais ce qu’il importe de saisir dès maintenant c’est que la définition de l’« autre » se fait dans ces termes et non dans ceux d’une profession, d’une spécialité, d’un rang, d’un titre, d’une filiation ancestrale, etc. Cette simplicité apparente d’une organisation qui repose sur des données aussi restreintes, c’est précisément elle qui fait problème.

On peut toutefois aborder sa description en précisant pour commencer que la division du travail s’opère selon le sexe : les femmes supportent le poids de la plupart des tâches agricoles, notamment le désherbage mais non celle d’abattre les arbres, réservée aux hommes. Elles récoltent le produit du champ et s’occupent de la préparation des aliments. La collecte, la pêche à la ligne ou au filet sont des activités spécifiquement féminines ainsi que la vannerie, la couture, le lavage des vêtements, les soins du nouveau-né ; les hommes participent également aux travaux du champ et de la maison mais la chasse à la sarbacane ou à la lance, la pêche au fusil, la construction des maisons et des greniers sont plus spécifiquement de leur ressort ; la division sexuelle du travail n’a rien d’absolu et aucun interdit ne pèse sur telle ou telle tâche.

Il est incontestable pourtant que ce sont les hommes qui détiennent l’autorité ce qui autorise à se placer du point de vue des hommes pour définir les règles sociales d’autorité [7].

[30]

Le comportement sociabilisé répond de ce point de vue à une autre norme : la relation obligatoirement respectueuse, déférente et polie des jeunes à l’égard des vieux ou, plus exactement, des cadets à l’égard des aînés puisque le rapport dépend plus de la relation généalogique que de l’âge réel : le neveu doit le respect à l’oncle même si l’oncle et le neveu ont le même âge.

Le très grand âge toutefois donne droit à un statut quelque peu marginal mais la mise à l’écart est une protection et non un abandon. Ainsi les vieillards ont une maison à eux, en dehors du hameau, pour que les maladies ne les atteignent pas (c’est la raison invoquée) et ils sont entourés de leurs enfants et petits-enfants qui pourvoient à leur nourriture.

Les très jeunes enfants et jusqu’à l’adolescence, forment presque une société à part, un village dans le village. Leur rôle dans le groupe est très important : tout d’abord ils assument une grande part de leur propre surveillance et éducation, les plus âgés s’occupant des plus jeunes, ensuite ils assument aussi une petite partie de leur propre subsistance par des activités de collecte et de petite chasse dont le produit vient alimenter une cuisine « parallèle » à celle des adultes.

Les très jeunes adolescents ont déjà un champ personnel et une sarbacane et s’initient en même temps, par des débats improvisés entre eux, au maniement de l’art oratoire. Les petites filles manient le lourd pilon à riz et, au moment de leur mariage, vers 14 ans, elles savent assumer toutes les tâches domestiques et agricoles qui seront les leurs pendant toute leur vie de femme adulte.

On ne calcule pas son âge en nombre d’années et il n’y a pas de rite de passage d’un âge à l’autre sinon celui du mariage qui change la personnalité sociale de l’individu et qui constitue le seuil réel de l’âge adulte (megurang).

Au cours de la vie un individu dépend de ses consanguins proches dont il attend le soutien, l’aide généreuse, l’appui inconditionnel. Il se doit d’autre part à ses alliés, les parents de sa femme (et bien sûr sa femme elle-même et ses enfants) qui attendent de lui l’amour (ingin) et le dévouement ; c’est auprès d’eux que l’homme passe la plus grande partie de sa vie adulte puisque par la résidence uxorilocale c’est avec eux qu’il habite. Les services que son beau-père lui a demandés, il pourra les demander à son tour de ses gendres. La femme, plus casanière de ce point de vue, reste associée par la résidence à ses consanguins à elle.

Le cadre principal de la vie collective est le hameau ou groupe de voisinage (rurungan) dont les membres sont presque tous parents et que la vie quotidienne, une constante interaction, les règles de partage et les nécessités de l’entraide - en cas de maladie par exemple - unissent fortement.

Le groupe de voisinage forme une communauté relativement solidaire et fermée. Les voisins se visitent librement, sans objet précis, échangent le feu quotidiennement ainsi que le sel, le savon, l’eau ramenée de l’aiguade et le bois à feu. Les femmes lavent le linge ensemble et dorment sous le même toit quand les hommes sont absents. Les voisins sont aussi ceux qui n’ignorent rien de leurs faits et gestes mutuels : qui s’est acheté une chemise et à quel prix, qui a vendu un poulet et combien, qui se dispute avec sa femme et pourquoi, de quoi est fait le repas des autres, combien de riz reste dans chaque grenier. Cela ne va pas sans un nombre important de racontars, de jalousies et de disputes de toutes sortes. [31] C’est là en effet que s’expriment les tensions contradictoires de la vie sociale : solidarité et compétition, partage et propriété, égalité et différence...

RELIGION

La vie rituelle des Palawan de la Mekagwaq et de la Tamlang semble dominée par deux rites plus importants que les autres, en tout cas par leur fréquence, d’un côté le tambilew, de l’autre l’ulit.

Le tambiläw - dont il est question au Chapitre III - est un rite agraire, collectif, saisonnier dont les destinataires sont à peu près toutes les divinités responsables de l’ordre naturel et dont le bénéficiaire est le groupe tout entier. C’est un rite qui ne fait pas appel à un savoir spécialisé ou surnaturel et qui ne s’appuie pas directement sur le mythe.

L’ulit, au contraire du rite précédent, est plus individuel, a un but curatif ou divinatoire plutôt qu’agraire, il n’est pas saisonnier et il fait appel à la compétence d’un spécialiste sans les pouvoirs surnaturels duquel il ne peut se dérouler. Enfin son idéologie s’associe si étroitement au mythe qu’on peut dire qu’elle se confond avec lui. Cette idéologie est celle du chamanisme [8] : le spécialiste ou bälyan entre dans un état hors du normal et son âme (kurudwa) « voyage » et rencontre différents esprits ou divinités. La séance chamanique ulit accompagne souvent la mise en jarre ou la consommation de la bière-de-riz.

La distinction entre ces deux sortes de rites n’est pas complètement tranchée et il existe une forme de tambiläw qui a une fonction curative et qui s’adresse aux esprits de la forêt (säjtan) ; quant au chaman on vient de voir qu’il officie à l’occasion de la consommation ou de la préparation de bière-de-riz. Or celle-ci a aussi une signification de fertilité et d’abondance.

L’umanat, comme le tambiläw, est constitué par un offrande mais c’est une offrande individuelle ou familiale donnée à l’esprit à l’issue d’un vœu fait pour la protection d’un enfant.

Les rites funéraires et les pratiques qui entourent la naissance se réduisent à un petit nombre d’actes destinés surtout à protéger les vivants contre ces deux anomalies dangereuses : une âme qui n’a plus de corps et un corps qui n’a pas encore d’âme.

[32]

On glisse progressivement vers une masse de faits, pratiques et habitudes dont bien sûr nous ne pouvons faire la relation dans un compte-rendu aussi bref et dont le champ va des invocations et offrandes faites à différents être surnaturels (comme le Maître des Sangliers) aux remèdes les plus simples en passant par la danse magique de la poupée divinatoire kunduq (cf. Macdonald, N., 1974 a).

Le panthéon est dominé par Ampuq, le Maître, créateur de toute chose, dont le nom est invoqué dans tous les rites mais qui reste inaccessible et extérieur à sa création. Les autres esprits et divinités - c’est ce que les mythes nous font comprendre - sont plus intimement associés au destin des hommes : le Maître (ou la Maîtresse) du riz, la Dame des Moussons, la Dame de la Saison Sèche, l’Aïeul Tonnerre sont parmi les êtres responsables de l’ordre naturel lui-même étroitement lié au maintien de l’ordre moral et humain. Cet ordre repose en particulier sur le respect de la prohibition de l’inceste, crime le plus grave et qui menace de ruine l’univers tout entier.

Parmi tous les êtres surnaturels, le Diwata (ce nom désigne de préférence ici un personnage unique) occupe une position supérieure aux autres : second d’Ampuq, il joue un rôle d’intermédiaire entre l’humanité et le Maître suprême, mais aussi entre différentes catégories d’êtres invisibles, impossibles à définir autrement que par une étude structurale des mythes, des épopées et des croyances.

À cet ensemble plus ou moins organisé de figures surnaturelles vient s’ajouter la masse confuse des monstres, des « hommes des arbres », des nains et des géants, de toutes les créatures volatiles que recense le folklore, mais qu’il est encore difficile de situer les unes par rapport aux autres.

Pour ce qui est de la mythologie, celle des Palawan de la montagne a deux caractéristiques très importantes. Tout d’abord elle comprend des mythes cosmogoniques, comme nous l’avons déjà dit (cf. p. 20), c’est-à-dire des mythes qui rendent compte de la création de l’univers et de ses différentes parties : création de la terre, de la mer, des astres, de l’humanité visible et invisible. Ces mythes et d’autres également - celui du Déluge notamment - livrent de l’univers une image organisée. Celle-ci - c’est la seconde caractéristique importante - le montre comme fait de niveaux ou étages superposés [9]. Ces derniers, au nombre de sept ou deux fois sept, sont également occupés par des hommes, esprits ou divinités. Or cette représentation verticale semble inséparable de l’idéologie chamanique dans la mesure où l’exercice chamanique suppose un déplacement de l’âme de l’officiant entre ces niveaux superposés. L’acte chamanique apparaît ainsi comme une médiation cosmologique.

[33]

HISTOIRE.

Notre connaissance des origines de la population et de la culture palawan ne peut se réduire qu’à des hypothèses.

Culturellement les Palawan font partie d’une aire beaucoup plus vaste recouvrant au moins tout le nord-est de l’Insulinde et même une partie du continent (péninsule malaise et indochinoise). Pour ne citer que ceux-là : les Dusun du nord de Bornéo et les Subanun de Mindanao semblent avoir des affinités particulièrement étroites avec les Palawan.

L’histoire du peuplement de l’île de Palawan est sans doute assez complexe. Terre de passage, elle connut un va-et-vient de populations et de traits culturels divers, du sud vers le nord surtout semble-t-il, mais aussi venant d’autres directions.

Il n’est pas possible de rattacher directement et globalement le présent ethnographique au passé paléolithique et même néolithique [10]. Certains traits ont disparu de l’actuelle culture palawan (la coutume de ranger les ossements des morts dans des jarres par exemple), d’autres ont subsisté (en particulier certaines techniques comme l’utilisation de coquillages pour dépiquer le riz).

Les données historiques quant à elles sont extrêmement succinctes. Au moment où l’expédition de Magellan atteint Palawan en 1521, elle rencontre différentes communautés « moros » avec lesquelles elle entre en contact [11]. Le fait que des villages « moros » soient distingués de villages « cafres » indique clairement que deux populations étaient déjà en présence [12]. Il apparaît d’autre part que Palawan était alors contrôlée par le sultanat de Brunei, puisqu’en revenant de Bornéo Pigafetta raconte avoir rencontré sur mer le « gouverneur de Puloan » qui vient de quitter lui-même Bornéo en direction de Palawan pour y collecter un tribut [13].

Des groupes musulmans sont donc installés à Palawan dès avant l’arrivée des Espagnols. Les sultanats de Bornéo et de Jolo, tour à tour, domineront l’île. Les Espagnols de leur côté n’ont guère réussi à y établir un contrôle permanent et efficace.

En 1906 Venturello, un officier espagnol, écrit que Bono-Bono, au sud de l’île, est la résidence d’un sultan (Batarazza) à qui les Palawan livrent un tribut [14].

[34]

Palawan n’est pas devenue un centre politique important. Dans un rapport cité par Saleeby [15] il apparaît qu’en 1753 un voyage de reconnaissance mené par les Espagnols ne rencontre aucun établissement important sur toute la côte Sud-Est jusqu’à Labo. Il y est dit que « les indigènes n’obéissent à personne », ce qui indique que ce sont des Palawan et non des musulmans. Pourquoi ceux-ci n’ont-ils pas occupé en plus grand nombre les côtes Sud de l’île ? L’insalubrité de cette région est peut-être un facteur d’explication.

En tous cas la présence et l’influence des groupes musulmans a laissé de nombreuses traces dans la langue et la culture des Palawan, mais à un degré plus élevé pour les Palawan de la côte et des basses terres que pour ceux des hautes terres.

Les relations anciennes entre ces deux cultures s’inscrivent dans un cadre plus général d’opposition entre populations côtières dominantes et populations de l’intérieur dominées. Cette relation de dominance caractérise tout le bassin des Soulous [16], et quand on considère l’histoire des Palawan il faut les replacer dans ce cadre plus général qui est d’opposition mais aussi de complémentarité, la traite d’esclaves allant de pair avec les relations commerciales.

L’influence non seulement de l’Islam mais surtout, peut-être, des groupes qui le véhiculaient depuis le XlVe siècle, a été très nette sur les Palawan mais il faut bien préciser ici que les Palawan conservent une culture originale, de souche purement nusantarienne, malgré qu’il en paraisse. Prenons par exemple un mot, fort répandu d’ailleurs dans les cultures traditionnelles des Philippines, le mot « seytan » : il désigne en palawan un homme invisible habitant la forêt primaire et potentiellement dangereux pour les hommes visibles. Il s’agit là d’un terme d’origine arabe porté par la tradition islamique. Mais on aurait tort de le considérer comme un concept étranger dans la culture palawan. Il représente en réalité un concept palawan habillé d’un mot d’une autre origine. L’emprunt est seulement lexical mais pas idéologique ou religieux. On pourrait dire de même d’autres marques apparentes laissées par l’Islam [17].

[35]

Les Palawan de la montagne se sont montrés plus réfractaires que les autres au contact et à l’exposition, et c’est pour cela sans doute qu’ils étaient dans la montagne ! Mais comme les autres ils possèdent une culture vivante, c’est-à-dire une culture qui s’est nourrie et qui se nourrit encore d’influences extérieures qu’elle accepte ou rejette, conserve ou délaisse, maintient ou transforme. Ce n’est en rien une culture totalement isolée.

LANGUE ET LITTERATURE ORALE.

L’ethnie palawan s’identifie également par l’emploi d’une langue distincte désignée par le terme vernaculaire [pala :wan] ou [palaqwan].

Cette langue diffère des autres langues de l’Ile comme le tagbanuwa, le batak, le cuyunon ou « palaweno ». Elle comprend différents dialectes mais la carte dialectale ne se superpose pas exactement à la carte culturelle, sauf peut-être sur un point : l’homogénéité culturelle de la montagne recouvre aussi une homogénéité dialectale.

Dans une perspective philologique le palawan, comme toutes les langues des Philippines, des montagnes de Formose, de Madagascar et du monde insulindien, appartient à la famille austronésienne. Ces langues sont du type « agglutinant ». Le palawan présente ainsi un aspect très complexe au niveau de la forme des mots dans un énoncé. Ceux-ci sont le plus souvent de véritables constructions autour d’un noyau sémantique ou base. Les éléments agglutinés sont des affixes (préfixes, infixes, suffixes), des flexions et souvent une combinaison simultanée de flexions et d’affixes.

La complexité au niveau de la forme des mots « décharge » en quelque sorte l’organisation au niveau de la structure de l’énoncé. Cette langue présente - au contraire d’une langue comme le français et à un moindre degré de l’anglais - une grande économie de propositions subordonnées car les affixes et les flexions ont non seulement une valeur sémantique mais opèrent aussi des changements catégoriels et assument des fonctions syntaxiques lorsqu’ils se greffent sur une base.

Une autre aptitude de cette langue, et d’ailleurs corollaire de sa structure, est l’emprunt et la possibilité de forger des mots nouveaux, notamment des onomatopées (cf. par exemple Macdonald, N., bibl., 1975).

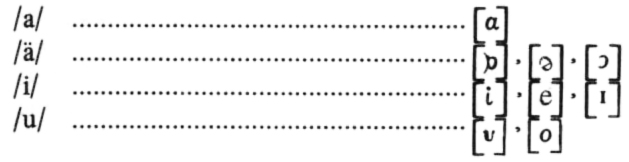

Le système phonologique du palawan est simple : il se compose de 20 phonèmes, 16 consonnes et 4 voyelles. L’accent ni la longueur ne sont phonologiques. On perçoit toutefois dans le dialecte de la Mekagwaq une longueur sur la pénultième. Pour les conventions de transcription on se reportera au « système de transcription » à la page suivante et pour toute description plus détaillée de la phonologie et de la morphologie on consultera le travail de N. Macdonald (cf. sup.).

[36]

La littérature orale des Palawan est fort riche [18]. Elle comprend quatre genres principaux :

1°) Le mythe (tuturan) qui est un texte narré en langage simple et courant et en général assez court.

2°) Le conte (sudsugid) qui est souvent beaucoup plus long que le mythe et qui peut revêtir un langage plus apprêté.

3°) L’épopée (tultul) qui, au contraire des deux genres précédents, est chantée et relate les hauts faits d’un héros. La récitation d’une épopée peut durer plusieurs nuits. Le langage est d’un style recherché.

4°) Le poème d’amour (karang et kulilal) enfin, qui est soumis à des règles métriques très précises et qui se chante en général accompagné au grand luth à deux cordes (kusyapiq).

SYSTÈME DE TRANSCRIPTION.

Dans ces pages la transcription des termes vernaculaires est phonologique. Nous les figurons en italique à l’exception des noms propres qui portent une majuscule. Les noms propres d’origine espagnole ne sont pas transcrits phonologiquement (ex. Carmen, José, Carlos qui, phonologiquement, devraient être transcrits Karmin, Husi, Karlus). L’orthographe des noms de lieux portés sur les cartes, imprimés ou mentionnés dans la littérature, se conformera également aux usages antérieurs (p. ex. Males au lieu de Malis).

VOYELLES : a, e, i, u

Le symbole -e- représente le phonème vocalique postérieur d’aperture maxima. L’aire de connotation de chaque phonème vocalique est assez étendue :

CONSONNES : p, b, t, d, k, g, q, m, n, ng, s, h, r, l, w, y .

Le symbole -q- représente la consonne occlusive glottale ?, le symbole -ng- représente la consonne nasale vélaire  . .

[1] Cette distinction n’est clairement apparue qu’en 1974-75, au cours de l’enquête extensive faite alors. La très forte variabilité culturelle nous était connue auparavant mais non sa disposition en aires particulières. Précisons aussi que les limites portées sur la carte sont encore susceptibles d’être révisées. Il s’agit là d’une première approximation.

[2] Nos informations ne sont pas encore suffisantes pour déterminer exactement les limites de ces aires culturelles. La notion même d’« aire culturelle » soulève de nombreux problèmes que nous n’avons pas la place de traiter ici.

[3] Ces différentes langues ne sont pas mutuellement intelligibles bien qu’appartenant toutes au même groupe linguistique et étroitement apparentées entre elles par leur structure grammaticale et syntaxique ainsi que par le lexique. Le tagalog s’est imposé comme langue de communication dans toute la région de Brooke’s Point.

[5] Sur l’alimentation palawan, cf. Macdonald, C. et N., 1974.

[6] Sur la fabrication de la sarbacane, cf. Macdonald, C., à paraître, in Filipino Heritage.

[7] C’est cette position méthodologique qui par exemple nous fait traiter la relation d’alliance comme une relation entre preneur et donneur de femme avant d’être une relation entre preneur et donneur de conjoint.

[8] Cf. Macdonald, C., 1973 et 1974 a, où nous donnons une description de l’ulit et, d’autre part, le texte et l’analyse de mythes qui s’y rattachent. Rappelons que le terme « chamanisme » repose sur un critère précis : la croyance au « voyage » de l’âme. Dans d’autres régions palawan on observe la croyance exactement inverse : ce n’est pas l’âme du chaman qui voyage mais l’esprit ou la divinité elle-même. On a affaire dans un cas semblable, non plus au chamanisme mais à un phénomène de « possession » ou à un phénomène apparenté.

[9] Souvent représentés comme un empilement d’assiettes.

[10] Sur la préhistoire de Palawan, cf. surtout Fox, R., 1970.

[11] Cf. Pigafetta, A., in Blair and Robertson, 1903-1909, vol. 33.

[14] Cf. Venturello, M. H., 1907, p. 43.

[15] Cf. Saleeby, N. M., 1908, pp. 317-318.

[16] Un exemple caractéristique est celui du rapport entre Subanun et Magindanao ou Lutao (cf. Christie, E., 1909). On pourrait dire la même chose du rapport Palawan-Jama Mapun : complémentarité économique, dominance politique, intermariages, conversions individuelles, etc.

[17] Il y a par exemple un mythe du déluge et dans certaines variantes le personnage principal est appelé « Noë ». Cela ne signifie pas que la culture palawan a emprunté au Coran (et encore moins à la Bible évidemment) l’histoire de Noë. Cela signifie que le mythe traditionnel du déluge présente dans la figure de l’ancêtre navigateur un personnage identique à celui de Noë, finalement appelé comme lui par influence.

[18] Cf. Macdonald, N., 1974 b.

|