[7]

UNE SOCIÉTÉ SIMPLE.

Parenté et résidence chez les Palawan (Philippines)

Préface Préface

L’histoire de ce travail commence en 1970 et finit en 1975. Lorsque j’arrivai pour la première fois à Palawan, en mai 1970, je n’étais déjà plus neuf en matière d’ethnographie des Philippines ; j’avais fait deux séjours dans l’île de Mindoro et réuni quelques informations sur des groupes iraya et alangan dans le Nord-Ouest de cette île (cf. Macdonald, C., 1972 b). Mais cette brève expérience n’enlevait rien au mystère que peut représenter pour un ethnologue débutant une ethnie nouvelle, connue vaguement par un nom mais jamais décrite.

Ma décision d’entreprendre l’étude d’une communauté palawan résulte d’un grand nombre de circonstances. Je n’en citerai que deux.

D’abord les conversations que j’eus avec Robert Fox. C’est lui qui m’éveilla à l’intérêt de cette île. Ethnographe et archéologue, il y- avait passé de nombreuses années de sa vie. On lui doit une description de la société et de la religion tagbanuwa - une population qui vit dans la région d’Aborlan à Palawan - et de célèbres fouilles qu’il dirigea dans la région de Quezon. C’est dans cette même région, près des grottes de Tabon qui contiennent les restes humains les plus anciens découverts aux Philippines, que je fis mes premières explorations ethnographiques, visitant plusieurs communautés palawan disséminées aux alentours.

Ami et conseiller, Robert Fox a été depuis frappé par la maladie. Si les pages qui suivent méritaient un tel éloge elles prétendraient continuer son oeuvre.

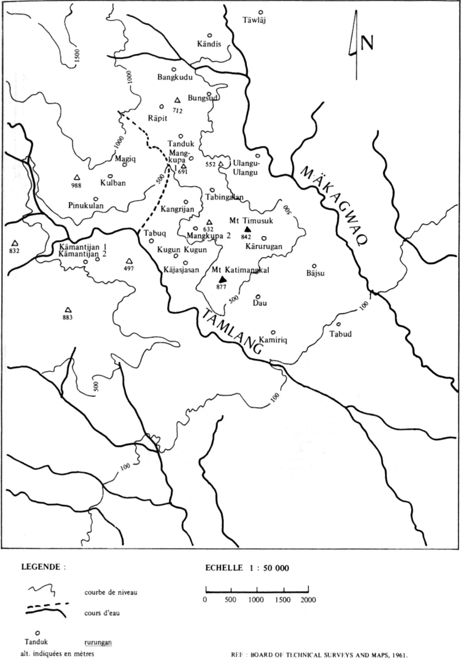

La seconde circonstance que je voudrais rapporter est celle de ma découverte de la montagne, ce qui devint mon « terrain » principal de 1970 à 1972, ces deux vallées de la Mekagwaq et de la Tamlang, au sud de Brooke’s Point sur la côte Est.

Des gens de la ville me conduisirent au pied des montagnes, à la maison de celui qui devint bientôt un ami et un collaborateur indispensable, José Rilla. Il m’emmena tout de suite dans la montagne et me fit découvrir ce pays secret, insoupçonnable de la côte et que protègent ses pentes escarpées et ses sentiers funambulesques.

[8]

Je me trouvai là devant un univers dont toutes les apparences attestaient le caractère traditionnel : l’architecture des maisons et des greniers à riz, le vêtement, les objets de la vie quotidienne, les instruments de musique... Arrivé dans la montagne, après le long cheminement obscur et trébuchant dans le lit de la rivière, je pouvais contempler au loin la Mer des Soulous, la plaine côtière dont j’étais maintenant séparé par d’épaisses forêts, par de difficiles chemins, par une forte dénivellation. J’eus sans doute l’impression d’avoir quitté un monde, celui des routes, des moteurs, des gens qui parlent l’anglais et portent des souliers. Je crus être arrivé à destination.

Depuis cette date je fis, jusqu’en 1972, douze séjours à cet endroit et j’y réunis à peu près tous les matériaux qui servent de base à cette étude. Le premier mois de terrain je le passai, en compagnie de ma femme elle aussi chercheur et linguiste, à Tabud, une communauté située au pied des montagnes, à l’endroit où le glacis côtier se casse pour s’élever d’un coup à plus de 800 mètres d’altitude. Dans cette communauté appartenant encore à la plaine se trouvait en effet mon tout premier guide. Parlant anglais, il fut aussi notre premier informateur. Avec lui nous acquîmes les premiers rudiments de la langue palawan.

Par la suite je résidai dans plusieurs communautés de la montagne : à Bungsud d’abord où ma femme se fixa désormais, puis à Tabingalan où je pris « pension » dans une famille et enfin à Kangrijan où l’on me construisit une case.

Mon séjour sur le terrain devint plus continu à partir de novembre 1971 et se termina en novembre 1972. Il me sembla alors avoir accumulé assez d’informations pour une première ébauche. Une partie de mon matériel était déjà rédigé et il me fardait de reprendre mes notes et d’y réfléchir sans plus tenter provisoirement d’en obtenir de nouvelles.

Je rentrai donc en Europe et à la fin de l’année suivante je déposai le texte d’une thèse de Troisième Cycle. Le présent ouvrage est constitué pour l’essentiel par trois chapitres de cette thèse. J’ai cependant modifié et remanié de nombreux passages et j’y ai ajouté un texte théorique qui en forme la conclusion.

Cette version finale me fut dictée par les observations et réflexions que je fis à l’occasion d’un nouveau séjour à Palawan, de juillet 1974 à août 1975. Cette dernière période passée sur le terrain, en particulier en juillet 1974, me donna la possibilité de soumettre à une nouvelle épreuve les conclusions tirées de mon premier séjour et aussi, en quelque sorte, de les élargir, de leur donner une autre dimension.

Quand je regarde en arrière j’ai l’impression d’avoir parcouru un itinéraire, d’avoir fait un chemin qui a un commencement et une fin et de ne pas avoir simplement, comme on dit, « tourné en rond ». Il faut que je m’explique là-dessus.

La démarche, la problématique d’un ethnographe qui essaye de décrire une société découle naturellement de sa formation et de ses présupposés, mais aussi de la nature propre de son objet, la société qu’il étudie. Ainsi, en ce qui me concerne, ma préoccupation initiale fut de discerner les contours d’un groupe, d’assigner des limites à une communauté qui pût devenir un objet d’enquête. Or [9] précisément rien n’est plus malaisé dans une société d’habitat dispersé, sans groupes compacts et où les relations sociales dépendent de réseaux enchevêtrés d’affiliations personnelles. Le « nous » renvoie toujours à une notion insaisissable. La tâche était rendue encore plus ardue du fait de la situation particulière à la région où je commençai l’enquête, zone d’habitat continu où les limites des groupes locaux se fondent les unes dans les autres.

Ce n’est qu’en résidant dans la montagne, où les hameaux sont nettement individualisés, ce n’est qu’en me familiarisant avec la population de toute la région, ce n’est qu’en vivant la vie des groupes de la montagne que ma vision se précisa. L’espace social prit lentement forme et la notion de « groupe de voisinage » se précisa peu à peu.

Parallèlement mon attention se dirigea, comme il se doit pour un ethnologue formé à la tradition des études de parenté, sur les relations généalogiques, les catégories et rapports de parenté. J’eus dès le départ certaines notions, certains faits à ma disposition : le respect dû par le gendre au beau-père, l’interdit de prononcer le nom du second, la distinction entre le mari de la sœur et le frère de la femme, la résidence matrilocale ou supposée telle, etc. Ces notions et ces faits ne prirent leur sens que bien plus tard et durent être corrigés pour s’articuler les uns aux autres et pour entrer dans ce cadre local et résidentiel pour quoi j’avais déjà un mot dans la langue vernaculaire mais non d’interprétation satisfaisante.

Lors de mes premiers séjours en 1970 et 1971 j’avais eu l’occasion d’observer plusieurs mariages et certains détails dans la cérémonie avaient éveillé ma curiosité. Je rédigeai un article sur ce sujet et la réflexion que j’eus alors me parut confirmée par les remarques et les commentaires que fit José Rilla à l’occasion de notre révision commune du texte préliminaire. Tout semblait jouer sur deux plans : sur celui de la relation entre alliés et sur celui de la relation entre groupes de voisinage ou hameaux. Ces deux plans et ces deux relations semblaient aller de pair dans la mesure où le groupe de voisinage était exogame, ce qui fut confirmé par la suite.

Après cet article j’écrivis un rapport qui me permit de coucher sur le papier et, ainsi, de préciser ma vision de l’environnement physique et humain à l’intérieur duquel vivent les Palawan.

À ce stade, après six mois d’enquête environ, j’étais donc en possession de notions assez solides sur différents aspects de la vie sociale des Palawan mais pas d’une image vraiment cohérente ni vérifiable sur le terrain.

C’est presque par hasard qu’un jour me fut livré, par un informateur de passage que je questionnais, le terme-clef qui me permit ensuite de poser les questions pertinentes.

Ce terme (de la base - pikit -) et la phrase où il s’insérait permettaient de saisir le rapport exact qu’il y avait entre le plan de la parenté et celui de la résidence, de réduire sans ambiguïté les rapports d’alliance à une affaire entre « preneurs » et « donneurs » de femmes au sens littéral tout en précisant l’extension classificatoire de la catégorie « donneur ».

Muni de ces nouvelles précisions j’élaborai une liste de questions simples et je fis le tour de 20 hameaux où j’enquêtai de la même manière. Désormais la [10] constitution du groupe local, sa formation, les lignes de clivage pouvant s’y trouver m’apparaissaient de façon nette. Ce qui, auparavant me semblait constituer un ensemble distinct mais sans organisation propre apparaissait tout à coup recouvrir une architecture bien dessinée.

Le grand avantage de cette nouvelle présentation des faits consistait à pouvoir intégrer d’autres données dans une problématique cohérente : j’eus l’intuition que le groupe local était aussi l’instance de l’organisation économique où s’opérait la distribution et la répartition d’une part du produit. Les schémas simplifiés mettant en évidence les rapports de consanguinité et d’alliance au sein du groupe local permettaient d’y discerner des canaux d’échange, soit que le produit se répartisse entre les soeurs (et leurs maris), soit que le beau-père partage entre les gendres (et donc leurs femmes).

Ce processus implique en outre une certaine centralisation de l’autorité, entièrement cohérente avec la relation asymétrique induite par l’alliance matrimoniale, mais non obligatoirement confondue avec elle, le représentant ou « leader » du groupe local n’étant pas dans tous les cas le beau-père des hommes de son groupe.

Il me semblait avoir démontré deux choses : le rôle fondamental, dans cette société, de l’alliance et, d’autre part, l’existence d’une organisation propre au groupe local. C’était sans doute un résultat bien modeste et, somme toute, bien peu surprenant mais j’y voyais un succès tant il avait fallu gagner de terrain sur mon ignorance et mon incertitude initiales.

Il faut aussi tenir compte du fait que l’anthropologie, et surtout l’anthropologie nord-américaine, saisit rarement pour ce genre de société et de système de parenté le primat de l’alliance que mes présupposés structuralistes tendaient au contraire à privilégier. Et d’autre part, dans beaucoup de descriptions, celles par exemple des Subanun de Mindanao (Frake, C., 1957), des Hanunoo de Mindoro (Conklin, H., 1957), des Tiruray de Mindanao également (Schlegel, S., 1970), des Sulod de Panay (Jocano, F. L., 1968), on voit toujours mentionner l’existence du même type de groupe local : petit hameau, communauté plus ou moins dispersée de quelques maisons, formant un tout, un ensemble distinct. Or jamais ce groupe local n’est pourvu, semble-t-il, d’organisation interne propre, autre que la simple contiguïté spatiale et l’interaction, le « face-à-face » quotidien de ses membres. L’organisation sociale, de la sorte, apparaît si « fluide » qu’elle finit par échapper à toute interprétation : entre la famille conjugale et la collectivité linguistique et culturelle rien ne vient s’intercaler si ce n’est justement ce groupe discret mais informe qu’est le groupe local minimal. Or il me semblait lui avoir conféré un statut sociologique plus précis.

Voilà à peu près le genre de résultats auxquels j’étais parvenu quand je revins à Palawan en 1974. Je commençai ce nouveau séjour par une visite aux lieux mêmes de toute mon enquête précédente. Là je me rendis compte que j’avais sous-estimé la capacité des règles de partage, d’autorité et de résidence à se rendre indépendantes les unes des autres. Cette constatation me conduisit à distinguer plus radicalement deux niveaux de l’organisation locale : l’atome résidentiel et l’association résidentielle. Par ce moyen il me semblait possible de rendre compte à la fois de l’interdépendance et de l’indépendance de ces principes [11] tout en modulant les règles de partage et de distribution sur le plan économique.

Mais il y eut plus : tout d’abord je réalisai que j’avais commis une négligence en n’estimant pas à sa juste valeur la relation aîné-cadet. Celle-ci, je m’en rendis compte, était au moins aussi importante que la relation preneur-donneur dans l’alliance matrimoniale. J’en vins à une réinterprétation de tout le système de parenté et à une mise en question de sa place dans le système social.

Le résultat de cette réflexion, je l’ai exposé dans la conclusion de ce travail et je n’anticiperai pas ici sauf pour dire ceci : en m’interrogeant sur des notions comme la réciprocité ou les « niveaux » de l’organisation sociale ou l’intersubjectivité j’ai sans doute quitté le plan de l’ethnographie pure. On me le reprochera certainement. Je pense quant à moi que la vocation de l’anthropologie est de s’interroger sur la nature même de la vie collective et sur ses conditions de réalisation, je pense que les sociétés comme la société palawan offrent, dans leur « simplicité », la possibilité de cette interrogation et je pense enfin que toute ethnographie est, immédiatement, une anthropologie. Je ne crains donc pas, à cet égard, le reproche d’inconséquence.

Un mot d’explication me paraît nécessaire encore pour rendre compte de l’acquisition des résultats, les méthodes variant selon les chercheurs. Les miennes n’ont rien que de très usuel ; je les décrirai cependant.

L’essentiel des données est consigné sur des fiches qui portent la date, le lieu et le nom de l’informateur. Chaque fiche est consacrée à un thème distinct. Si l’informateur change de thème l’ethnologue change de fiche. Les fiches sur le même thème sont regroupées dans des enveloppes une fois le carnet de notes épuisé. Cette technique a l’avantage considérable d’éviter par la suite les recherches fastidieuses et interminables. La possibilité de consulter rapidement et à plusieurs reprises les fiches concernant le même sujet, sur le terrain, permet de relever les contradictions, évaluer les lacunes, susciter d’autres questions. Les indications de lieu, de date et d’informateur permettent également de pondérer les informations.

Celles-ci ont d’abord été relevées en anglais de la bouche de José, celui qui est resté notre principal informateur et collaborateur à l’intelligence et à la gentillesse duquel nous devons tant. Par la suite les informations furent relevées dans la langue vernaculaire que je comprenais et maniais moi-même suffisamment. Je pus mettre ainsi à contribution un plus grand nombre d’informateurs.

Je relevai également de nombreux textes enregistrés sur bandes magnétiques : invocations rituelles notamment dont certaines sont entièrement traduites et transcrites mais non incluses dans le présent ouvrage. José écrivit en palawan le résumé de cas juridiques dont une petite partie seulement est présentée ici en traduction. Je relevai et traduisis également de nombreux mythes.

Parmi les autres travaux accomplis sur le terrain et non compris dans le présent ouvrage - ou du moins faiblement représentés - je voudrais citer les plus importants : les travaux de cartographie à partir des photos aériennes, les enquêtes [12] de description technologique [1], la constitution (en collaboration avec ma femme) d’un herbier comprenant un millier de spécimens non encore identifiés, l’enquête économique enfin portant sur la répartition et la quantité des tâches et des produits. Bien des notes et bien des documents sonores sont encore à exploiter.

Parmi les divers aspects de mon enquête deux me paraissent avoir une conséquence méthodologique significative. Je terminerai là-dessus cette brève revue des techniques d’enquête.

Je rappelle tout d’abord que j’ai rédigé une partie de la description sur le terrain ; cela, à mes yeux, garantit en partie la validité de mes analyses et la véracité des faits rapportés. N’avais-je pas alors l’objet à portée de main et les informateurs à mes côtés ? Et puis je me méfie des découvertes tardives, faites dans le cabinet de travail, loin d’un souvenir qui s’estompe pour ne laisser à l’ethnologue que des images trop dociles devant la reconstruction théorique. Cette pointe ne m’épargne pas plus qu’un autre.

J’ai d’autre part un goût pour le mouvement qui m’a valu une bonne connaissance du terrain, entendu cette fois au sens topographique, à la suite de longues et nombreuses randonnées que je fis dans les montagnes en compagnie de mes amis palawan. C’est ainsi que j’appris à découvrir la forêt, ses ressources et sa faune - surtout ailée - qui furent toujours pour moi un objet de fascination. J’ai tellement parcouru les chemins glissants de la montagne que je ne dissocie plus dans mon souvenir les communautés dont il est question dans les pages à venir de leur cadre physique précis. Ce qui est méthodologiquement plus important, c’est que ces déplacements me permirent d’envisager concrètement des notions sociologiques comme celle de « région » qui, sinon, m’auraient entièrement échappé.

Ma gratitude va d’abord à mes amis et collaborateurs palawan. Pendant toutes nos recherches et tout notre séjour aux Philippines nous reçûmes, ma femme et moi, l’accueil, le soutien, l’aide, la compréhension d’un grand nombre de personnes et d’institutions parmi lesquelles l’Université des Philippines, le Philippine Center for Advanced Studies et le Musée National. De Paris mes recherches furent en grande partie financées par le Centre National de la Recherche Scientifique et le Centre d’Études et de Recherches sur l’Asie du Sud-Est et le Monde Insulindien.

Que tous les amis qui ont entouré ma vie et mes travaux aux Philippines me pardonnent de ne pas citer leurs noms mais qu’ils soient sûrs de ma profonde gratitude et de mon total attachement à leur souvenir.

[13]

Carte 1

POSITION DE PALAWAN EN ASIE DU SUD-EST

[14]

[15]

Carte III.

SITES D’HABITATION DE LA MÄKAGWAQ

ET DE LA TAMLANG

[16]

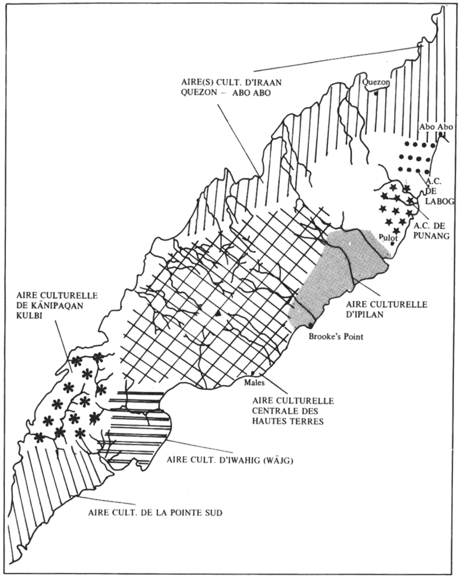

Carte IV

Aires culturelles de l’ethnie Palawan

[1] Cf. Macdonald, C., 1975.

|