[77]

Interventions critiques

en économie politique

No 2

DOSSIER

“ RESTRUCTURATION

ÉCONOMIQUE

ET DICTATURE MILITAIRE

EN APÉRIQUE LATINE.”

Normand ROY

- Cette étude veut dégager les éléments essentiels de la politique économique des juntes militaires du cône sud de l’Amérique du sud. Elle traitera donc du modèle qui sert à la fois d’outil et de justification idéologique à l’entreprise de restructuration de ces économies dominées par l’impérialisme. Ensuite, nous verrons à quels processus réels donne lieu l’application des mesures recommandées par les théoriciens de l’école de Chicago. Finalement, certaines implications à long terme de l’implantation de cette politique seront envisagées. Toutefois, nous considérerons d’abord le contexte mondial et la réalité historique qui rendirent possible et nécessaire le nouveau modèle d’accumulation.

1. La crise capitaliste mondiale

et le contexte latino-américain.

Nous vivons depuis quelques années une nouvelle crise mondiale de l’accumulation capitaliste. L’indice le plus sûr de cette situation est la tendance à la baisse des taux de profits enregistrée par les propriétaires de moyens de production depuis la fin des années soixante. [1]

Pour surmonter cette crise, qui n’est pas la première, et probablement pas la dernière de son histoire, l’économie capitaliste s’est engagée dans un délicat et complexe processus de restructuration à l’échelle mondiale. Le système doit trouver les moyens d’assurer sa reproduction en élevant à nouveau le taux de rendement du capital investi. Cette nécessaire réorganisation économique s’accompagne de modifications et de tensions dans les structures de classes, les systèmes politiques, les valeurs idéologiques, les systèmes d’interprétation et les institutions nationales et internationales qui constituent le monde capitaliste.

[78]

C’est dans cette perspective qu’il nous faut analyser les événements qui ont cours dans le cône sud de l'Amérique latine où se sont imposés des régimes militaires de gouvernement présentant de remarquables similarités, tant au niveau idéologique qu’à celui des stratégies de pouvoir et d’orientation de la vie sociale et économique. Cette étude portera principalement sur le cas chilien, étant donné qu’il est le plus documenté. Cependant, des données et des analyses portant sur d’autres pays de la région seront présentées, si ce n’est qu’afin de souligner la similitude des expériences nationales dans cette région du monde. Les comparaisons entre les conditions vécues actuellement dans ces pays sont d’autant plus pertinentes, semble-t-il, qu’ils partageaient, avant la venue des dictatures militaires, un niveau de développement économique et social relativement identique. De plus, leur histoire économique et les stratégies de développement qu’ils connurent à l’époque populiste présentent des points certains de ressemblance. Enfin, leur statut à l’intérieur de la division capitaliste mondiale du travail fut celui de colonies, formelles ou informelles, de l’Espagne d’abord, puis de l’Angleterre et des États-Unis. Leurs activités économiques furent presque continuellement orientées vers la satisfaction des besoins de leurs métropoles. Cet état de fait se perpétue encore aujourd’hui.

2. La phase de substitution des importations.

Dès 1964, Raúl Prebisch, qui avait été le théoricien par excellence du modèle de substitution des importations destiné à assurer le développement économique autonome des pays d’Amérique latine, reconnaissait que cette voie était sur le point de se fermer. [2] Quelles étaient les caractéristiques de ce modèle ?

Pendant près de trente ans, certains pays latino-américains, le Brésil, le Mexique, l’Argentine et le Chili en tout premier lieu, bénéficièrent d’un contexte international et d’une alliance de classes favorables à l’implantation réussie d’une politique économique centrée sur le développement d’un marché de consommation intérieur dynamique. Avant la crise économique des années trente, ces pays se trouvaient dans une situation caractéristique d’économies subalternes dans l’ordre économique international. Exportatrices de matières premières non transformées et de produits agricoles, elles se voyaient forcées d’importer des [79] centres capitalistes dominants les articles manufacturiers de consommation courante : textiles, vêtements, chaussures, etc. Confinées par la division internationale du travail à des secteurs peu dynamiques et peu propices aux innovations technologiques ou organisationnelles et affublées de structures sociales fortement oligarchiques, ces nations voyaient les termes de l’échange se détériorer constamment de leur point de vue. Il fallait de plus en plus grandes quantités de biens d’exportation en échange d’un nombre constant de biens d’importation. C’était la sanction d’une productivité relative déclinante. [3]

La crise des années trente précipita la désorganisation de l’ordre économique international. Le protectionnisme des pays développés et la chute de leur production interne ferma les voies des débouchés d’exportation des matières premières des pays sous-développés d’Amérique latine, dont la dépendance vis-à-vis du marché mondial était très grande. Cette conjoncture, en apparence défavorable, permit une industrialisation substitutive d’importations : ne pouvant plus se procurer les biens de consommation manufacturés par le canal du commerce extérieur, les économies nationales du cône sud durent les fabriquer. Il y eut donc une réorientation de la production nationale. Le moteur de l’industrialisation devint la production de biens de consommation non durables destinés au marché intérieur. Il fallait assurer le dynamisme de ce marché en simulant la demande effective de ces biens. Une telle nécessité impliqua une distribution plus égalitaire du revenu en direction des masses travailleuses. Ceci fut possible grâce à la hausse de l’emploi et de la masse salariale. En même temps, la structure des importations se modifia en faveur des biens d’équipement et des intrants intermédiaires. Cependant, se posait alors le problème de la capacité réduite d’importation des économies concernées. Cette difficulté trouva une solution partielle par la hausse de la vitesse de rotation du capital. [4] L’État s’engagea au même moment dans le développement de l’infrastructure économique et sociale, ce qui permit la réalisation d’économies externes par les entrepreneurs. [5]

Ce modèle de croissance économique s’accompagnait sur le plan politique d’une alliance de classes entre la bourgeoisie industrielle, tournée vers le marché intérieur, les classes moyennes articulées autour d’un État jouant un rôle moteur dans l’économie, et une classe ouvrière en pleine expansion numérique. C’est ce qu’on appela le populisme, [80] c’est-à-dire un régime politique dominé par une bourgeoisie nationale nécessitant un État protectionniste et développeur et permettant l’émergence de couches sociales petites-bourgeoises consommatrices des biens de la production industrielle nationale.

Après la seconde guerre mondiale, des tensions apparurent dans le modèle et allèrent en s’aggravant. Le boom économique des pays développés du centre impérialiste réactiva le commerce international. Plus important encore, l’investissement direct opéré par les firmes transnationales permit aux capitaux de ces firmes de contourner les barrières tarifaires érigées par les États nationaux protectionnistes d’Amérique latine. Leurs bourgeoisies industrielles ne pouvaient concurrencer avec succès les entreprises géantes étrangères qui produisaient plus efficacement les biens destinés aux marchés intérieurs latino-américains. Les difficultés internes se faisaient aussi plus apparentes. La redistribution du revenu qu’impliquait le modèle substitutif d’importations atteignait un niveau qui menaçait la survie même des formations capitalistes nationales. Les régimes populistes et paternalistes de Perón en Argentine, de Vargas au Brésil et d’Alessandri au Chili n’étaient plus en mesure d’endiguer le courant de revendications des classes laborieuses, tant dans le secteur industriel que dans le domaine agraire où subsistait une structure oligarchique de propriété de la terre. Les classes liées aux intérêts étrangers formaient un contrepoids politique aux vieilles alliances populistes. Un nouveau modèle d’accumulation devait donc être trouvé.

3. Le nouveau modèle d’accumulation.

Ce nouveau modèle, qui se développa au milieu des années soixante, a été qualifié de “secondaire-exportateur”, de “concentrateur et exclusif’ ou encore de modèle de “consommation de masses sans masses”, selon différents auteurs [6]. Par delà les appellations, il importe surtout de bien saisir ses caractéristiques particulières.

L’accumulation capitaliste, sous ce nouveau modèle, se déplace vers les nouvelles branches dynamiques de l’économie : biens de consommation durables, biens intermédiaires et certains biens de capital de seconde génération. Le processus de production s’oriente donc vers le département I de l’économie, qui est celui des biens de capital et des matières premières. Ce mouvement à l’intérieur des [81] économies étudiées s’imbrique dans le cadre général d’une redéfinition de la division internationale du travail [7]. Ce nouveau modèle modifie sensiblement la distribution du revenu, et ce de façon régressive. En effet, la demande intérieure ne joue plus un rôle central dans le nouveau contexte. Il importe plutôt de réduire les coûts de production, et donc les salaires ouvriers, pour s’assurer une position concurrentielle à l’échelle mondiale.

L’impératif concurrentiel amène la création de plus vastes unités de production et élève la composition organique du capital. On assiste à un double phénomène de concentration et de centralisation industrielle. Cependant, la hausse de la composition organique du capital entraîne comme menace une baisse du taux de profit, toutes autres choses étant égales par ailleurs.

Pour contrecarrer cette diminution potentielle de leurs gains, les entreprises font appel à divers mécanismes. En premier lieu, le taux d’exploitation du travail salarié augmente, ce qui permet d’extraire davantage de plus-value de la force de travail baisse. Cette dévaluation s’obtient dans un premier temps via la réduction des salaires réels, que rend possible l’élévation du taux de chômage. Comme le note Carlos Valenzuela, cette croissance du taux de chômage est un processus lié à des changements structurels de l’économie et ne peut être correctement interprétée comme un simple phénomène conjoncturel [8]. La formation de monopoles industriels est un second mécanisme de résistance à la baisse du taux de profit. Les firmes et les secteurs à forte productivité s’approprient une part considérable de la plus-value produite par des unités ou des secteurs de production moins efficaces. On a donc des économies nationales où les taux de profit varient considérablement d’un secteur d’activité à l’autre et d’une firme à l’autre.

L’État assume un rôle primordial dans la mise en place de ce nouveau modèle d’accumulation du capital. Cependant, son action est sensiblement différente de celle couvrant la période de substitution des importations. Les dépenses à caractère social sont réduites. On assiste à la rupture des alliances de classes qui marquèrent l’époque populiste. Les gouvernements et leurs institutions vont chercher à s’associer aux firmes dynamiques dans des entreprises conjointes où le secteur public supporte des charges financières très lourdes. De plus, le budget public sert à freiner la chute des profits des compagnies et à faciliter la [82] réalisation de la plus-value produite. Les dépenses publiques permettent l’accélération de la rotation du capital fixe, augmentant par là son taux de rendement [9].

Du côté des campagnes, le capitalisme pénètre le secteur agricole où règne encore au début des années soixante une organisation féodale de la production et de l’appropriation. Cette pénétration est non révolutionnaire, prussienne dit-on, car elle ne renverse pas le pouvoir de l’oligarchie traditionnelle. Cependant, elle force l’agriculture à s’industrialiser et à fournir ainsi un surplus à la fois matériel et financier à l’industrie urbaine. Dans ce contexte, se forme une nouvelle alliance de classes entre les barons de l’industrie, souvent étrangers, et les junkers, qui sont les grands propriétaires terriens. La petite bourgeoisie agricole, industrielle, marchande, libérale et étatique se trouve durement affectée par les conséquences d’une distribution du revenu qui tend à diviser clairement ces sociétés en deux classes antagonistes, l’une possédante, l’autre dépossédée. Seule une fraction minoritaire de cette petite bourgeoisie parvient à échapper à la prolétarisation en s’intégrant aux niveaux administratif et technique à une économie dont le fonctionnement a pour conséquences une marginalisation croissante des masses laborieuses et une dénatalisation de la propriété des moyens de production [10].

Le succès du modèle concentrateur et exclusif qu’adoptèrent les pays du cône sud dans la deuxième moitié des années soixante dépend essentiellement de la vitalité et de la croissance du marché mondiale, dans les secteurs non traditionnels où se sont concentrés les investissements des firmes transnationales. De plus, l’évolution du modèle est soumise aux aléas de la division internationale du travail sur le plan géographique et aux fluctuations du pouvoir de chaque pays d’attirer le capital étranger. Le moteur dynamique du développement se déplace donc dans ce cas de l’intérieur vers l’extérieur des économies étudiées. L’intégration plus grande au marché mondial implique une dépendance accrue des pays subalternes à l’égard des pays et des firmes dominantes, dont les besoins déterminent l’allure et le rythme de la reproduction capitaliste à l’échelle mondiale [11].

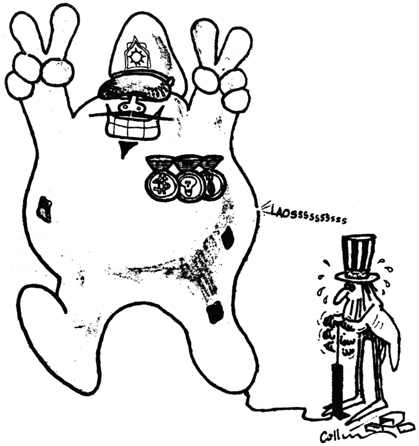

Nous avons vus que le nouveau modèle induit la nécessité d’augmenter le taux d’exploitation de la force de travail. Le succès de cette manœuvre est bien entendu tributaire de la nature des rapports de force qui s’établissent entre la classe ouvrière et les masses populaires d’une part, et [83] les détenteurs du capital et leurs alliés d’autre part. Dans le cône sud de l’Amérique latine, ces rapports étaient tels qu’ils ont entraîné la venue de dictatures militaires pour assurer la continuation du processus d’accumulation. Ainsi, les coups d’État militaires de 1964 au Brésil, de 1966 et 1976 en Argentine, de 1971 en Bolivie, de 1973 en Uruguay et au Chili et de 1975 au Pérou s’expliquent par cette nécessité d’imposer au plan politique un pouvoir répressif qui appuie et reflète la nouvelle orientation économique de sociétés “bourgeoises-oligarchiques” [12].

L’élection d’un président marxiste au Chili en 1970, l’arrivée au pouvoir des militaires “progressistes au Pérou en 1968 et en Bolivie en 1969, les activités clandestines des Tupamaros en Uruguay et des Montoneros en Argentine vers la fin des années soixante et le début des années soixante-dix peuvent être comprises dans ce contexte comme un interlude durant lequel la résistance populaire, menée par l’alliance ouvriers, petite bourgeoisie et travailleurs agricoles parvint à faire échec au nouveau modèle d’accumulation. Profitant de la marge de manœuvre que conférait le maintien temporaire de structures formellement démocratiques, les parties et les organisations des classes paupérisées parvinrent à ébranler les assises du pouvoir bourgeois. C’est au Chili que l’expérience fut menée le plus loin. Cependant, la défaite vint à son heure quand la bourgeoisie renonça à sa légalité, à laquelle adhérait le gouvernement Allende, pour reprendre en mains un pouvoir qui risquait de lui échapper pour de bon. Des scénarios comparables au cas chilien amenèrent au pouvoir les juntes militaires d’extrême-droite en Uruguay, en Argentine, au Pérou et en Bolivie, pour ne citer que ceux-là.

Ces nouveaux régimes liquidèrent rapidement les derniers vestiges d’une époque révolue où l’accumulation capitaliste pouvait encore coexister avec la démocratie formelle au plan politique et légal. C’est dans ce décor où le champ est libre pour l’application de mesures en accord avec les nécessités du nouveau mode d’accumulation que s’insèrent les bons offices des théoriciens et des disciples de l’école de Chicago, dirigée par Arnold Harberger et Milton Friedman, prix Nobel d’économie en 1976.

[84]

4. Les thèses monétaristes

et le nouveau modèle d’accumulation.

Dans un article traitant des difficultés de l’économie uruguayenne, José Manuel Quijano résume les fondements du modèle monétariste de stabilisation, tels qu’énoncés par Harry Johnson en 1968 [13]. L’essoufflement du modèle antérieur de substitution des importations et l’aggravation des tensions sociales qui résultèrent d’un ralentissement de la croissance du revenu national se combinent avec les conséquences des politiques fiscale et monétaire des gouvernements populistes et génèrent une inflation préjudiciable à la croissance économique des pays latino-américains. Pour combattre cette inflation il est primordial d’obtenir la stabilité [85] politique qui permettra la solution du conflit social en faveur de certains groupes.

La stabilité étant assurée, il sera possible de s’intéresser à la question de la croissance économique qui, pour Johnson, ne peut venir que d’une nouvelle position de ces pays dans la division internationale du travail. Dans cette optique, les pays du cône sud doivent chercher à attirer les capitaux étrangers directs qui iront investir dans le secteur manufacturier orienté vers l’exportation, où ces pays détiennent un avantage comparatif sous forme de bas salaires. L’austérité fiscale et monétaire des gouvernements sert alors de garantie de stabilité pour les firmes s’installant dans la région. L’application de mesures politique économique conservatrices et l’instauration de gouvernements musclés d’extrême-droite fournissent les éléments politiques requis pour la concrétisation d’espérance de profits élevés à long terme. Les monétaristes allaient trouver un terrain favorable à l’expérimentation de leurs thèses dans les années soixante-dix lorsque les difficultés internes des pays du cône sud poussèrent les militaires à la direction politique.

La libéralisation des prix fut la première mesure économique qui suivit le coup d’État militaire au Chili. Le nouveau régime démantela les contrôles qu’avait instauré le gouvernement d’Unité Populaire pour faire échec au marché noir et à la spéculation dans le secteur alimentaire. De même, les syndicats ouvriers et les organisations populaires subirent la répression du nouveau régime. Les masses populaires se voyaient ainsi privées d’armes stratégiques de leur lutte contre la paupérisation. Une hyperinflation des prix des produits de première nécessité suivit l’adoption de ces mesures. L’indice des prix à la consommation connut une hausse de 87.6% durant le mois d’octobre 1973 qui suivit le renversement du gouvernement d’Allende [14]. Les hausses subséquentes demeurèrent fortes. Ce n’est que par l’étranglement de l’activité économique et la réduction des salaires à des niveaux bien inférieurs à celui requis pour maintenir stationnaire la reproduction de la force de travail que le régime militaire et ses conseillers économiques parvinrent à infléchir la courbe ascendante des prix. Dans leurs déclarations, les économistes technocrates de la dictature de Pinochet prétendent que cette libéralisation des prix était nécessaire à “l’assainissement” du climat économique. Ils affirment que les “coûts sociaux”, c’est-à-dire la famine, la répression brutale, l’exode, le chômage qui en [86] résultèrent pour des millions de Chiliens étaient inévitables. Selon eux, la réorganisation de l’économie chilienne commandait de tels maux.

Parallèlement à cette évolution des prix, la politique de contrôle de la masse monétaire fut des plus restrictives. Il s’ensuivit une rareté de capitaux disponibles pour l’investissement. Bien entendu, ce resserrement de l’activité des marchés financiers provoqua des hausses des taux d’intérêt et entraîna une poussée de la spéculation. Comme toujours dans de pareilles circonstances, les entreprises marginales et celles opérant dans des conditions de concurrence serrées virent leur rentabilité menacée ou détruite. Par contre, les firmes plus puissantes, jouissant de facilités de crédit extérieur supérieures, et les entreprises monopolistiques purent accentuer leur domination sur les marchés et de ce fait accélérer le processus de concentration et de centralisation des capitaux, en absorbant les concurrents ou en assistant tout simplement à leur banqueroute [15]. D’autres études sur les situations uruguayenne, péruvienne et argentine confirment l’extension de ce phénomène à d’autres pays de la région [16].

Dans cette lutte pour la survie, les compagnies produisant pour le marché intérieur, surtout celui des biens de consommation, se trouvèrent rapidement coincées entre des coûts financiers accrus et un rétrécissement du marché de leurs produits causé par les coupures brutales dans les revenus des salariés. Une large tranche de la bourgeoisie industrielle et commerciale s’en trouva ruinée. La dévalorisation du stock de capital, par le biais des faillites, de l’inflation ou de la vente à rabais des actifs des propriétaires, forma un autre volet de la restructuration de l’économie sous le rapport de l’appropriation des moyens de production et du maintien des taux de profit du capital. À cela il convient d’ajouter les ventes d’entreprises ayant appartenu au secteur public sous les gouvernements antérieurs. Les conditions de cession des firmes publiques à des capitaux privés ont constitué de véritables cadeaux de la junte militaire aux acheteurs, dont la plupart étaient soit Américains, soit Européens [17].

Le régime militaire décréta des dévaluations massives et répétées de la monnaie chilienne. L’exemple fut suivi par l’Uruguay et le Pérou. Le coût des marchandises importées devint prohibitif. Or, le Chili dépendait crucialement des entrées de produits alimentaires étrangers pour assurer la nutrition de sa population. On estime que la première dévaluation [87] d’après septembre 1973 provoqua une hausse immédiate d’environ 1,000% du prix des aliments de base importés par le pays [18]. La détérioration de la capacité d’importer du pays et l’insistance mise sur le développement des exportations permit d’opérer un redressement spectaculaire de la balance commerciale chilienne. Il convient toutefois de signaler que cette “réussite” est due non pas à une hausse importante des exportations, mais plutôt à une réduction drastique des importations.

Concurremment à ces dévaluations massives, le régime militaire chilien réduisit systématiquement la protection accordée à la production des entreprises nationales. L’idéal libre échangiste des économistes de Chicago, idéal que répudient dans la pratique les nations industrielles les plus avancées lorsqu’il s’agit de se protéger de l’envahissante production étrangère, trouva une patrie d’élection dans ce petit pays économiquement vulnérable. Les secteurs de la fabrication des biens durables et des biens intermédiaires de la construction souffrirent particulièrement de la concurrence ravisée des produits importés. Ces secteurs accusèrent des baisses considérables du niveau de leur production. Evidemment, la chute du pouvoir d’achat, ainsi que la récession provoquée par l’entreprise “d’assainissement” et de restructuration de l’économie conjuguèrent leurs effets à ceux de la stratégie de libéralisation du commerce extérieur et de dévaluation du peso. En 1976, le PNB chilien atteignit $9,995.8 millions US, contre $10,860.2 millions US en 1971 [19].

Du côté du secteur agricole, la contreréforme agraire, la réduction des crédits gouvernementaux, le congédiement d’experts agronomes, l’abandon de la politique de soutien des prix agricoles, la cessation d’octrois de subsides au prix des fertilisants et l’effondrement de la demande intérieure furent responsables d’une chute de la production de l’ordre de 9.1% en 1975, et de 14.5% en 1976, en comparaison du niveau atteint en 1971-1973 [20].

Curieusement, au moment même où la production agricole déclinait par rapport aux années antérieures, le gouvernement annonçait avec fierté que les exportations de produits alimentaires connaissaient une hausse sans précédent. En 1976, ces exportations se chiffraient à US $90 millions, contre seulement $32.5 millions US par année de 1971 à 1973. Simultanément, la valeur des importations alimentaires suivait la voie inverse : $200.0 millions US en 1976, contre $405.7 millions US par année de

[88]

1971 à 1973 [21]. Il faut en conclure, comme le fait André Gunder Frank, que la diminution du déficit alimentaire de la balance des paiements se paie par la famine et la sous-alimentation des masses chiliennes. En 1970, Allende déclarait que 700,000 enfants chiliens souffraient de dommages cérébraux permanents causés par ces carences nutritives subies au cours des premiers mois de leur existence. Une des priorités de son gouvernement fut de consacrer une part importante des devises étrangères dont disposait le pays à l’achat de produits alimentaires. L’approche opposée de la junte a provoqué un déclin marqué de la consommation d’aliments, en dépit du fait que les travailleurs et chômeurs paupérisés consacrent aujourd’hui une part substantiellement plus importante de leurs revenus à l’achat de produits alimentaires de première nécessité qu’ils ne le faisaient durant le gouvernement d’Unité Populaire [22].

Le secteur public de production s’était considérablement étendu sous le gouvernement d’Unité Populaire. Les entreprises monopolistiques et celles représentant un intérêt stratégique avaient été nationalisées. La prise de contrôle des mines de cuivre en était l’illustration la plus frappante. Sitôt installée au pouvoir, la junte s’empressa de vendre ces entreprises au secteur privé, et ce à prix d’aubaine. De plus, les dépenses publiques furent coupées dans tous les domaines, sauf dans celui de la police et de l’armée. Les programmes sociaux furent les plus touchés. Encore [89] une fois, l’argument idéologique de la non intervention du gouvernement dans le libre jeu des forces du marché légitima cette opération de négation des conquêtes sociales obtenues sous l’Unité Populaire. Les dépenses publiques effectuées en 1975 n’atteignirent que 67.5% du niveau de 1973. La rigueur budgétaire permit aussi de ramener le déficit fiscal de 57.5% à 12.1% sur la même période. Préoccupés par des considérations d’équilibre fiscal et budgétaire, les conseillers économiques de Pinochet se sont fort peu souciés du sort des 20% de chômeurs et des 200,000 ouvriers travaillant à un salaire mensuel de $30, sans compter ceux qui n’ont aucun moyen de subsistance connu. Au total, on estime à 5,000,000 sur une population de 10,000,000 le nombre de Chiliens qui vivent présentement dans la misère [23]. Pour réussir, le projet économique de la junte doit pouvoir compter sur cette paupérisation des masses laborieuses. En 1971, la part des salaires dans le revenu national était de 61.7 o/o. En 1977, elle n’était plus que de 44.4% [24].

Il est donc clair que pour la junte militaire et ses conseillers, le développement économique du pays doit passer par une concentration accrue du revenu entre les mains d’une poignée de grands capitalistes nationaux et étrangers qui, espère-t-on, investiront les profits monopolistiques obtenus dans l’augmentation de la capacité productive de la nation, c’est-à-dire dans l’accumulation du capital.

Des efforts particuliers furent fournis par le régime militaire afin d’attirer les capitaux étrangers. La réponse des organisations financières fut enthousiaste. Du temps d’Allende, l’aide et le crédit étrangers avaient été pratiquement coupés. Après l’accession des militaires au pouvoir, les banques privées, les sources gouvernementales américaines et les organisations internationales de crédit fournirent une aide substantielle à la dictature. C’est ainsi qu’entre le 11 septembre 1973 et le 31 décembre 1975 le Chili bénéficia de $2,000 millions US de prêts des diverses sources ci-haut mentionnées [25]. Tout semble indiquer que la manne de l’aide étrangère continuera à pleuvoir sur le Chili tant que le régime Pinochet, si réceptif aux attentes du capital étranger, se maintiendra aux commandes.

Là où la politique économique de la junte a connu des demi-succès, c’est dans le domaine des investissements directs étrangers. Malgré rétablissement de conditions hautement favorables, l’investissement étranger direct a boudé le Chili depuis 1973. À peine $40 million US d’investissement [90] ont été réalisés de 1974 à 1976 [26]. Ce phénomène est donc doute relié à la profonde récession qui a sévi dans le pays et qui a entraîné l’existence d’une forte capacité de production inutilisée et une spéculation débridée. Cette situation pourrait changer dans l’avenir. En effet, des investisseurs importants, tel Exxon et la compagnie canadienne Noranda Mines prévoient engager des sommes considérables, plusieurs centaines de millions de dollars, dans le secteur minier du cuivre [27]. Il est d’ailleurs probable qu’étant donné l’état dépressif du marché intérieur et sa faible taille, l’investissement étranger que la junte parviendra à attirer va concentrer ses activités dans des secteurs orientés vers l’exportation. Les autorités actuelles verraient d’un bon œil une évolution qui ferait du Chili une plateforme d’exportation pour les firmes transnationales évoluant dans le secteur manufacturier. Il est plus probable cependant que l’investissement étranger se concentrera dans le secteur de l’extraction du minerai, et peut-être aussi dans celui de l’agro-alimentaire [28].

La politique économique poursuivie par le régime Pinochet espère faire du Chili un pays sub-impérialiste dans la région andine. Les efforts de coopération et de planification amorcés vers la fin des années soixante par les pays du Pacte andin, soit le Vénézuela, l’Équateur, le Pérou, la Bolivie, la Colombie et le Chili, avaient conduit à l’adoption de mesures régionales de contrôle, de sélection et de répartition de l’investissement étranger. Les militaires chiliens rompirent l’alliance ainsi conclue en se retirant du Pacte et en cherchant à soutirer à ses voisins les projets d’investissement venant des pays développés [29].

La propagande officielle qualifie le modèle économique adopté par la junte militaire chilienne de libéral. La rhétorique gouvernementale proclame le principe de la non intervention de l’État dans l’économie. La philosophie du laisser faire qui caractérisa la pensée des chantres du libéralime économique du dix-neuvième siècle a ainsi trouvé un nouveau souffle depuis l’arrivée au pouvoir de la dictature de Pinochet.

En supprimant les contrôles sur les prix, en abaissant les barrières tarifaires, en dévaluant le peso, en réduisant les impôts sur les profits, en oubliant toute mesure de contrôle sur les investissements étrangers, en vendant des entreprises ayant appartenu au secteur social de production à des intérêts privés à vil prix, en annihilant le pouvoir de négociation des syndicats, en effaçant les progrès réalisés par [91] la réforme agraire, en réduisant le budget de l’État, la junte militaire prétend servir les intérêts de la libre concurrence et ainsi assurer les conditions d’une allocation optimale des ressources productives de l’économie chilienne. La junte affirme que son action vise le développement économique du pays. En fait, la politique économique de la junte sert les développements du capitalisme monopolistique aux dépends des capitalistes moyens, des employés, et des ouvriers dont les salaires se réduisent nettement en termes réels depuis le coup d’État. Cette politique permet aussi le transfert d’une masse considérable de la plus-value produite par les travailleurs chiliens vers les centres impérialistes. C’est là son mérite, du point de vue des économistes de Chicago. En même temps, elle est responsable d’une récession profonde, d’un recul spectaculaire des forces productives du pays.

5. Les perspectives à long terme.

Comme il a été mentionné plus haut, la viabilité du modèle adopté par les dirigeants chiliens, et par leurs voisins, dépend du rythme d’expansion dans les pays du centre impérialiste et de l’évolution de l’exportation de capitaux de ces pays vers la périphérie.

Dans ce contexte, le Chili doit chercher à attirer un capital étranger à caractère exportateur. Les avantages comparatifs que détient le pays pour y parvenir comprennent une capacité industrielle de base supérieure à celle d’autres pays de la région, une infrastructure plus développée, une main-d’oeuvre qualifiée, des ressources naturelles importantes (cuivre, fer, pétrole, sols agricoles, etc.), des facilités de crédit, un marché financier structuré, et bien entendu, un contrôle politique ferme et des bas salaires. Far contre, la petite taille de son marché interdit au Chili, comme à d’autres pays de la région, l’espoir d’amener des investissements axés sur le marché intérieur. Dans ce domaine, il faudrait que le pays parvienne à ouvrir les marchés intérieurs des autres pays andins à sa production manufacturière Le climat de concurrence et d’opposition nationale qui règne actuellement en Amérique Latine laisse peu d’espoir à cet égard. Cependant, la dictature chilienne maintient des liens privilégiés avec le régime militaire brésilien et cette situation pourrait éventuellement lui assurer un statut particulier dans le giron du géant latino-américain, lui-même une succursale de l’impérialisme nord-américain [30].

[92]

Un élément crucial à considérer concerne les effets socio-politiques du modèle. Malgré la répression sauvage qui règne au Chili depuis cinq ans, l’opposition a survécu et maintient ses organisations clandestines. Cependant, une solution anticapitaliste révolutionnaire demeure une possibilité lointaine pour l’instant, même si le nouveau modèle d’accumulation génère les conditions objectives pour que le prolétariat réalise son unité de classe contre le pouvoir bourgeois. S’il est vrai que le capitalisme s’est renforcé au Chili et ailleurs dans le cône sud avec la venue au pouvoir des militaires, il est aussi exact que les contradictions sociales se sont aiguisées et ont mené le conflit politique à un niveau postérieur à celui de l’étape libérale. Cela signifie que la lutte contre les régimes tyranniques du Chili et d’Amérique Latine s’est engagée dans une autre voie que la restauration de la démocratie bourgeoise : dans une voie révolutionnaire.

Normand Roy

[1] Pedro Vuskovic “The restructuring of world capitalism and the international economic order”. in Comercio Exterior de Mexico, Janvier 1978.

[2] José Manuel Quijano “Uruguay : balance de un modelo fried- manio”. in Comercio Exterior de Mexico. Février 1978.

[3] Ernest Mandel. “La estructura del mercado imperialista” in Cri ticas della economia politica. 1976.

[4] Pierre Salama. “Màs alla de un falso debate. Albunas refle- xiones sobre la articulaciòn de los estados-naciòn en América latina”. in Crìticas de la economia politica. 1976.

[5] Jaime Estévez. “Regresion economica y programo democràtico”. in MAPU-OC Boletin informativo exterior. 1977.

[6] Carlos J. Valenzuela “El nuevo patron de accumulaciòn y sus precondiciones. El caso chileno : 1973-1976”. in Comercio Exterior de México. Septembre 1976.

[10] Osvaldo Sunkel “Transnational capitalisme and national désintégration in Latin America”, in Social and Economic Studies. Mars 1973.

[11] C. Valenzuela, loc. cit.

[13] J.M. Quijano, loc. cit.

[14] Miguel Chussodovsky. “La accumulaciôn de capital en Chile” in Comercio Exterior de México. Février 1978.

[15] C.J. Valenzuela, loc. cit..

[16] Voir J.M. Quijano, loc. cit., et Manuel Lajo “Desarrollo econo- mico peruano”. in Comercio Exterior de México. Février 1978.

[17] Latin American Economic Review (LAER), 18-11-1977.

[18] M. Chossudovsky, loc. cit.

[20] José Calderò. “La politica agraria le la junta militar : caràcter y consecuencias”. in MAPU-OC Boletin informativo exterior, 1977. Les chiffres qui suivent et qui se rapportent aux exportations et importations de produits alimentaires proviennent de la même source.

[21] José Calderò. “La politica agraria le la junta militar : caràcter y consecuencias”. in MAPU-OC Boletin informativo exterior, 1977. Les chiffres qui suivent et qui se rapportent aux exportations et importations de produits alimentaires proviennent de la même source.

[22] A.G. Frank. “Economic genocide in Chile : open letter to Milton Friedman and Arnold Harberger”. in Economic and Political Weekly. 12 juin 1976.

[23] Thierry Maliniak. “Le Chili normalisé”, in Le Devoir, 11-1-1978.

[25] A.G. Frank, loc. cit.

[28] T. Maliniak, loc. cit..

[29] James Petras et Morris H. Morley, “Comment le pacte andin fut vidé de sa substance”, in Le Monde Diplomatique, avril 1978.

[30] C. Valenzuela, loc. cit..

|