[1] [1]

Tahiti, les temps et les pouvoirs.

Pour une anthropologie historique du Tahiti post-européen

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L’HISTOIRE NÉCESSAIRE

« Pour saisir les faits polynésiens les mailles du filet doivent être fines, et par la force des choses, toute ethnologie polynésienne est déjà en soi une manière d'archéologie »

(Ottino 1972 : 20)

[2]

[3]

1. L'histoire polynésienne

comme apprentissage de l'Autre

La principale préoccupation de ce long travail est de présenter une trame historique intelligible de certains processus de transformations et de déstructuration de la société polynésienne de l'archipel tahitien.

Ces processus ont été mis en mouvement à partir de situations historiques de contact entre cette société et les ensembles socio-culturels européens. Pour des raisons évidentes tenant à l'isolement géographique, l'irruption de sociétés lointaines, dont les premières visites maritimes ne constituent en somme que des signes, a représenté pour le système socio-culturel ma’ohi une sorte de question fondamentale ; et l'histoire des deux siècles postérieurs à ces contacts se confond largement avec des tentatives de ces systèmes socio-culturels en construisant des relations avec les cultures européennes de répondre à cette question. Dans le cours de la construction de ces relations - qui vont de l'alliance militaire ou de l'utilisation de la technologie à la conversion au protestantisme - le système socio-culturel d'origine se transforme. On peut saisir ainsi, au cours du temps, une série de reconstructions de moins en moins nettes, de plus en plus contradictoires au fur et à mesure que l'ordre européen gagne du terrain.

La démarche générale est donc celle, désormais classique, de l'anthropologie historique : déchiffrer la dimension diachronique des sociétés, le changement social en relation avec la dimension synchronique, l'action explicite ou implicite d'un système culturel (par exemple Wachtel 1971 ; Prins 1980 ; Sahlins 1981). Il ne peut cependant s'agir, pour les raisons évoquées précédemment, d'examiner ces processus à la seule lumière d'un système culturel d'origine ; les déstructurations différentes subies dans le temps par ce système en sont autant d'états métaphoriques instables. C'est pour cette raison qu'il faut parler de processus, c'est-à-dire de successions organiquement liées d'évènements et de systèmes, la déstructuration avançant au fur et à mesure que les états systématiques successifs échouent à intégrer l'évènement.

Il est donc possible que la démarche apporte quelque nouveauté à celle de l'anthropologie historique telle qu'elle est formulée ci-dessus, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement de « scruter l'histoire à l'envers » pour reprendre l'expression de Wachtel (c'est-à-dire ici du point de vue culturel ma’ohi), mais aussi de définir des situations historiques comme le résultat de confrontations culturelles ; il en va ainsi par exemple du nouveau système socio-politique créé autour du protestantisme (années 1810-1830) organisé par l'articulation de projets culturels, et non simplement par une interprétation ma’ohi d'une conjoncture qui serait extérieure, une partie du monde objectif. La notion de « structures des conjonctures » apportée par Sahlins apparaît ici particulièrement heuristique, de même que celle de malentendu productif (sous-entendu, de nouvelles situations historiques). L'idée de saisir la déstructuration de la société ma’ohi d'origine comme la succession de réinterprétations systématiques instables est en outre cohérente avec de nombreux donnés de la Polynésie française contemporaine. Dans les régions « rurales » où il est encore possible d'entendre des élaborations sur l'histoire dite « ancienne », on peut par exemple entendre parler de loi ma’ohi (ture ma’ohi) à propos des « codes des lois » élaborés par les missionnaires du XIXème siècle - codes, certes, approuvés par les chefs ; ou du travail du coprah, introduit par un industriel allemand dans les années 1860 (mais qui rationalise la production traditionnelle de l'huile de noix de coco), qu'il était « une activité économique originelle (ohipa faufa’a tumu) des Ma’ohi ; l'autochtonie et l'authenticité semblent toujours se situer « avant » - dans la situation historique antérieure, elle-même réinterprétation d'une situation précédente.

Pour l'ensemble des raisons exposées ci-dessus, on voit donc mal comment ne pas adopter une perspective empirique, puisque pour saisir les logiques internes des situations historiques les « structures des conjonctures » il faut d'abord les décrire. Comment, par exemple, ne pas décrire empiriquement l'importance pendant quelques décades de la production d'arrow root, comme la conjonction d'une « rareté » du côté polynésien - en termes de travail et (donc) de valorisation symbolique, d'une demande - du côté anglais - et pour couronner le tout, de la loi du marché qui (déjà dans les années 1830) en fait baisser le cours à des niveaux considérés comme insupportables par les Ma’ohi ? (Ci-dessous chapitre III).

Une perspective qu'on peut appeler empirique s'est également imposée en relation avec le projet de l'intelligibilité historique, le souhait de reconstruire ces processus de déstructuration dans l'esprit de permettre aux Polynésiens contemporains d'y voir un petit peu plus clair dans les situations qui les ont produits ; de fait, la [4] référence historique peut parfois apparaître hanter littéralement certaines consciences, telle l'un de ces fantômes (tupapa’u) ou âmes errantes (varu'a), derniers lambeaux de croyances anciennes ; ou bien au contraire être jetée aux orties, ceci dans le geste même de fascination pour le neuf (‘api) et de péjoration de l'ancien qui faisait littéralement se jeter les Polynésiens du XVIIIème siècle sur les miroirs, les ciseaux et les boutons de nacre ; ce même geste qui rappelle qu'en tahitien être « nouveau » c'est être « jeune » (le même terme 'api) et que la jeunesse était alors survalorisée.

Dans les deux cas, fascination ou désinvolture, la présence de l’histoire apparaît comme en creux. De fait, il n'est guère de sociétés qui aient été soumis à des ruptures apparemment si radicales : la conversion massive au protestantisme des années 1810-1820 entraîne des bouleversements ou des réinterprétations de toute la culture ma’ohi ; l'annexion puis la colonisation française (années 1840-1890) viennent déstructurer à nouveau ces réinterprétations elles-mêmes. Ces ruptures apparentes sont toujours présentes dans la situation polynésienne contemporaine ; ce sont elles qui sont à l'origine des attitudes de fascination ou de rejet de l'histoire. Le désordre des consciences peut parfois apparaître comme reproduisant le désordre propre de l'évolution historique de la société polynésienne.

Le propos a donc été de voir cette histoire d'un œil plus détaché et peut-être plus rigoureux. Non dans l'espoir vain que des consciences plus tourmentées qu'il n'y paraît réintègrent soudain leur sérénité à la lecture d'un travail difficile ; mais dans celui que ce travail ouvre la communication avec cette histoire douloureuse oscillant entre le tragi-comique et l'absurde, que l'intérêt envers elle qu'on peut actuellement voir se dessiner en Polynésie s'en trouve ainsi conforté ; enfin dans l'espoir que dans les nombreuses questions restées sans réponse, dans les imprécisions ou les lacunes de ce texte, l'actuelle génération trouve des encouragements à se colleter avec une histoire dont, à mon sens, de larges pans restent à écrire.

Dans le cours de la recherche, s'est en outre progressivement affirmé le sentiment que l'on tenait pour acquise, écrite, morte, claire, inquestionnable cette histoire, alors même qu'elle ne pouvait être assortie d'aucun de ces qualificatifs ; qu'elle n'était constituée que de la juxtaposition en mosaïque de multiples articles d'érudition dont l'addition ne saurait former un tout ; position pourtant explicitement soutenue par un spécialiste aussi connu que P. O'Reilly , qui ne craignait pas d'écrire dans la préface de son dictionnaire biographique (2ème édition 1975) que « l'histoire de la Polynésie française y / était / contenue », alors même que l'on pouvait y compter sur les doigts de quelques mains les biographies de Polynésiens de souche.

La visée d'une véritable socio-histoire peut apparaître comme particulièrement nécessaire dans le cas polynésien contemporain. La conscience collective paraît en effet généralement placée par les schémas et élaborations idéologiques qu'on lui propose dans des positions intenables ; ces schémas et élaborations procèdent eux-mêmes d'attitudes passionnelles ou intéressées qui viennent reproduire ce malaise. Le projet d'une sociohistoire ou d'une anthropologie historique tel qu'il a été exposé ci-dessus a pour première conséquence de faire apparaitre les situations historiques les plus baroques ou les plus contradictoires comme des produits inconscients de cultures et de sociétés et non comme l'effet de la volonté de quelques deus ex machina, tels que Pomare II, Pritchard, Teraupo'o et j'en passe. Dans cette perspective, les conjonctures les plus difficiles à penser dans les termes polynésiens contemporains paraissent s'éclaircir notablement. Les Polynésiens de 1815 ne se sont pas convertis au christianisme parce qu'ils auraient été touchés par la grâce, mais parce qu'ils pensaient ainsi participer de la puissance anglaise selon la logique politico-territoriale du temps : symétriquement, il est certainement insuffisant à ce propos de parler d'une « censure » ou d'une « répression » (qui aurait été exercée par une quinzaine de missionnaires faméliques sur des milliers de solides gaillards) et de mettre ainsi en avant par contraste la gloire fascinante de l'ancienne civilisation ma’ohi. Les appels de tous bords que l'on entend actuellement sur la nécessité d'un retour à une authenticité ma’ohi font de même une impasse insupportable du point de vue conceptuel sur le rôle historique central de l'Église et des processus qui séparent le présent de la reconstruction en technicolor du Tahiti de Cook. Teraupo'o et la coalition des chefs rebelles des années 1890 ne voulaient pas revenir à « l'ancien temps », ils voulaient le protectorat anglais, selon des modalités bien spécifiques qui s'apparentaient toujours à cette époque, à celles qui faisaient relever une unité tribale ou sous-tribale d'une unité plus grande, d'une « alliance ». Il peut paraître non seulement inutile, mais absurde, de procéder à ces reconstructions manichéennes et contournées alors qu'on peut, après tout, trouver admirable la constance avec laquelle la société polynésienne n'a pas cessé, implicitement, de vouloir se trouver partie intégrante d'un ensemble plus vaste et plus puissant. La géopolitique [5] ne permit pas que cet ensemble soit celui du monde anglo-saxon ; mais quelles qu'aient été les caractéristiques contestables ou contraignantes de la présence française en Polynésie, ce n'est pas être cynique que de constater que ce projet se trouve en somme en voie d'être réalisé, grâce à des efforts polynésiens incessants depuis quelques décades qui manifestent bien au-delà des contradictions internes, la constance de ce projet.

- La question de l'autre

Pour comprendre la place des processus historiques ayant affecté l'ensemble polynésien, il faut donc se déprendre des associations spontanées liées au « passé - » et au « présent » : comme on va le voir, système et évènement, structure et conjoncture sont pendant de longues périodes irréductiblement liés. Cette discipline est nécessaire, mais elle est insuffisante ; car ces « conjonctures » fondamentales ont toujours pour point commun d'être informées par la question de l'Autre, question fondamentale dans l'histoire d'un certain nombre de sociétés de par le monde, comme le rappelle T. Todorov à propos de l'Amérique du Sud (1982).

Que penser, lorsqu'on est un Ma’ohi de la fin du XVIIIème siècle, des visites maritimes européennes, des relations que l'on instaure avec elles, ou plutôt comment penser ces visites et ces relations ? Le monde, et donc les sociétés que l'on peut considérer comme connues, avec lesquelles des relations régulières sont attestées, se limitent disons à l'archipel qu'on appellera plus tard les Cook et, à partir des années 1800, Hawai'i (Oliver 1974. Introduction et Vol. III) ; l'immense majorité des relations familiales, commerciales politiques s'inscrit à l'intérieur de l'espace interinsulaire connu (ibid.) ; évidemment, il peut être tentant ici d'objecter l'existence des migrations polynésiennes proto-historiques ; mais il s'agit ici d'appréhender un contexte sociologique à une période donnée, et à la fin du XVIIIème siècle, le contexte « extérieur », « autre » se définit géographiquement à l'intérieur de l'espace insulaire ma’ohi, au sens sociologique du terme. De relativement nombreuses élaborations cosmologiques (Henry 1962 1928) font état de déplacements de dieux « civilisateurs » entre des îles, puis, dans un continuum caractéristique, de déplacements socio-politiques ; à Hawai'i, la notion de Kahiki, « terre invisible d'au delà des mers », souligne avec un relief particulier la présence dans la mémoire collective de la migration et de l'existence d'un monde « extérieur » (Sahlins 1982). Il reste qu'aucun concept, mythologique ou non, n'est disponible pour appréhender l'existence d'une société étrangère, à l'exact inverse de régions comme l'Europe, carrefour alors traversé de flux incessants, où tout un chacun est informé du point de vue conceptuel de l'existence d'autres sociétés - de l'empire ottoman à la Chine, de l'Angleterre à la côte des Esclaves -.

Il m'a toujours paru remarquable - digne d'être remarqué - qu'il n'existe toujours pas en tahitien contemporain de concept pouvant véritablement traduire celui d' « étranger » existant dans de nombreuses langues européennes ; soit on est d'ici (no unei), soit on est de l'extérieur (no rapae) ; l'archipel tahitien c'est « la terre » (te fenua), un terme passé, significativement dans le parler français local. A présent, le concept être d'« ici » renvoie sans doute à des contextes fortement influencés par l'appareil administratif introduit par la France (lieu de naissance voire déclaration d'état civil) en dehors ou au delà de l'influence toujours forte des concepts résidentiels et territoriaux (ci-dessous) ; mais au XVIIIème siècle, être d'ici ou de là, c'est être intégré à une unité territoriale, à un ai’a, « un lieu où l'on a son foyer » comme le dit John Davies dans son dictionnaire de 1851, à une unité tribale ou sous-tribale ; être de l'extérieur, c'est être d'une autre ai’à. Étant donné que des unités tribales et territoriales pouvaient parfois coïncider avec une île, être de « l'extérieur » cela pouvait signifier être d'une autre île, voire d'une autre confédération politique pluri-insulaire ; en tout cas c'était le champ conceptuel le plus large capable d'appréhender une société extérieure. Certes, toute appréhension d'autrui s'opère par une projection au sens psychologique mais l'on voit que dans le cas polynésien, le champ de cette projection était particulièrement étroit, au regard de ce qu'il s'agissait de penser - en l'occurrence, de l'Angleterre pré-industrielle.

Comment penser l'Angleterre ou la France ? Question centrale dont on verra qu'elle parcourt une bonne partie de l'itinéraire que l'on va suivre. Étant donné ce qui précède, et qui sera longuement développé, on voit qu'il n'y a guère d'autre possibilité conceptuelle que d'opérer une projection sur l'évènement de la visite maritime ; puisque cette projection souligne avec une véritable fascination certains aspects visibles de l'unité tribale anglaise (peretane), telles que l'efficacité technologique révélatrice du mana, de l'efficacité sur le monde, l'un de ses aspects fondamentaux sera d'appartenir à cette unité tribale en adoptant son dieu et en pensant s'intégrer ainsi à son environnement « commercial » et militaire.

[6]

L'Autre est alors présent au centre même de soi - mais cette manière de parler est déjà abusive, au plan collectif, il n'y a pas d’Autre ; l'histoire polynésienne se confond, dans ses processus moteurs, avec l'apprentissage de l'Autre –apprentissage qui ne s'opère qu'avec les dénis infligés par les « puissances » - avec, on le verra, l'abandon militaire de l'Angleterre, l'échec des rêves d'abondance qu'il est désormais habituel d'affubler du nom de cargo cult. Cela ne signifie nullement qu'individuellement les Européens présents dans la période cruciale des années 1760-1810 soient considérés comme des Ma’ohi ; les missionnaires de la L.M.S. arrivés en 1797 sont, déjà, des « popa'a », des caucasiens (Archives de la L.M.S. ; Wilson 1799) ; des sous-différenciations sont même opérées dans cette catégorie, puisque certains de ces hommes, peuvent entendre que les Tahitiens « pensent qu'ils ne sont pas Anglais, ni ne ressemblent à aucun de ceux ayant visité l'île » (Wilson 1799 - 156, cité par Oliver 1974 : 1288). Ce n'est pas en l'occurrence tel ou tel Ma'ohi qui pense quelque chose de tel ou tel Anglais, c'est un système culturel qui se projette dans un autre ; quand ce système a appris la question de l'Autre, il n'est plus lui-même, mais sa propre métaphore, il est trop tard pour lui.

On comprend également que la saisie d'une « culture » polynésienne qui motivait au départ l'entreprise, ne puisse concerner que des formes implicites, qui parlent silencieusement derrière les situations sociales mais ne se résument pas à elles : les processus d'où émane cette présence silencieuse d'une ancienne culture à plusieurs reprises défaite et refaite seront plus riches d'enseignement que les apparences contemporaines des situations, d'autant plus pauvres ou pathétiques qu'elles sont lointaines de leurs véritables matrices ; quel sens trouver par exemple à la rencontre d'un protestantisme métaphorique face à la décision d'installation des sites d'expérimentation nucléaire des Gambiers, prise au plus haut niveau de l'État ? B. et M.-T. Daniellsson dans leur livre sur les complexes situations politiques connues par la Polynésie française de l'après guerre, rapportent l'anecdote suivante, qui traduit assez bien l'absence radicale de référence commune du dialogue.

En janvier 1963, une délégation de l'Assemblée Territoriale rencontre le général de Gaulle, qui l'informe de la décision d'installation des sites d'expérimentation. Le président de l'Assemblée Territoriale rappelle que les pasteurs polynésiens sont opposés à toute expérimentation nucléaire dans le Pacifique. Réponse du président de la République : « Dans ce cas, Monsieur le Président, demandez à vos pasteurs de faire des prières pour que les Russes et les Américains cessent de faire des bombes, et la France n'en fera plus. » (Cité par B. et M.-T Daniellsson 1974 : 63).

Un exemple particulièrement frappant de la difficulté qu'a la néoculture polynésienne contemporaine de manier les conjonctures auxquelles elle fut et reste soumise ; pour cette raison, cette culture, cet assemblage où les bricolages historiques sont particulièrement visibles aux yeux de l'observateur, trouve ses racines ailleurs que dans ces conjonctures-là ; et depuis l'époque où elle a cru maîtriser l'extérieur pour ses propres fins, alors que c'est le contraire qui s'est produit, elle cherche toujours sa cohérence perdue.

Le lecteur doit ainsi percevoir que la Polynésie française contemporaine impose à l'anthropologue une révision, voire un bouleversement de ses méthodes sur lesquelles a d'ailleurs insisté le travail de A. Babadzan On peut très brièvement résumer la nécessité de cette révision ainsi :

Soit l'axiomatique (les positions implicites de départ) de la démarche ethnologique. Il existe bien des courants à l'intérieur de cette démarche, mais en construisant une sorte d'idéal-type à la Weber, voici comment on pourrait la résumer. L'ethnologie « classique » rend compte de sociétés et / ou de cultures différentes ; la différence culturelle est au centre de son projet. Il est postulé que ces cultures et ces sociétés se développent ou se reproduisent au travers de leurs propres enjeux, de leurs propres praxis. Quand la différence paraît plus vague, l'ethnologie classique parle d'acculturation ; quand les sociétés différentes rencontrent le projet colonial, elles sont dominées. Les deux concepts d'acculturation et de domination qui viennent évidemment à l'esprit à propos de la situation polynésienne contemporaine sont elles-mêmes implicitement construites sur la notion de la différence culturelle ; pour être acculturé, et il faut être parti d'une situation de différence ; pour être dominé, il faut être différent du dominant. A propos de la Polynésie contemporaine, la révision des méthodes s'impose quand s'évanouit la pertinence des notions d'acculturation et de domination (ce qui ne signifie pas que ces notions ne soient jamais pertinentes).

Soit en effet l'ensemble socio-culturel de la Polynésie française contemporaine, en incluant dans cette catégorie les dimensions économiques et politiques. Cet ensemble est partie intégrante de la collectivité territoriale française, de la France. Qu'est-ce qu'y être Polynésien ? La Polynésie est pourvue d'institutions spécifiques ; d'une part, un pouvoir exécutif constitué par les services du haut commissaire (autrefois gouverneur) [7] représentant de 1'État, plus récemment par un local exécutif, d'autre part un pouvoir législatif, l'Assemblée territoriale. L'histoire politique est composée de représentants locaux des différents archipels, appartenant essentiellement à une catégorie socio-culturelle dite « demie ». Quand ils résident dans leur circonscription, les conseillers territoriaux « demis » parlent généralement tahitien ; ils disent « nous » (matou) ; quand ils parlent à Pape'ete, siège des institutions ils disent « nous » (en français) au sens de l'élite politico-administrative. Beaucoup sont issus de lignées provenant de mariages mixtes Polynésiens-étrangers : Anglais, Américains, Suisses, Allemands, Autrichiens. La référence locale - être « de » Polynésie - tend dans leur cas à effacer la césure socio-culturelle. Il apparaît rapidement que ces mariages mixtes, situés à l'origine de cette catégorie dominante, ne peuvent que rarement être expliqués par une quelconque contrainte qui aurait été exercée sur les familles polynésiennes par leur ancêtre européen. Certaines lignées « demies » vont « vers le haut » (haere i ni'a) vers la sphère politico-économique dominante, mais d'autres sont progressivement réintégrés dans le contexte polynésien, selon des logiques exposées plus bas (partie II, chap. IV). Ceci implique que l'on peut en somme cesser d'être polynésien ou le devenir, en tout cas sur le plan de l'identité familiale. Cela peut évidemment être métaphorique : certains Européens établis depuis longtemps à Tahiti sont considérés comme des « locaux », pour reprendre le terme du parler local, ou se considèrent comme tel quand ils y trouvent un avantage ; pour être métaphorique, cela est néanmoins significatif. D'où, dans la population polynésienne cette fois, l'emploi de plus en plus fréquent de la locution ta’ata tahiti, qui crée une sorte d'unanimité située au delà de la stratification socio-culturelle évoquée, par opposition à l'ancienne catégorie de ta’ata ma’ohi (ma’ohi ne signifiant pas ici « maori » mais indigène, au sens botanique du terme). Il apparaît notamment que les facteurs de résidence, au sens anthropologique, jouent un rôle important dans la définition d'une identité. On peut remarquer que ces facteurs de résidence, de continuité résidentielle, sont généralement repérés par les observateurs comme des marques de ce qui subsiste de la culture polynésienne.

Dans la même logique métaphorique, être français (farani), c'est d'abord ne pouvoir être lié avec aucun ensemble sociologique « polynésien », en sus d'être toujours en position inconfortable. Il y a l'administration (te hau) et surtout le « pouvoir » (te hau farani). Dans les zones rurales, le pouvoir français est dit « de l'extérieur » (no rapae). (ci-dessous). Il est considéré non polynésien. On voit que l'on ne peut guère penser l'« autochtonie » en termes liés à une communauté qui serait autonome, différente, mais au contraire qu'il faut penser en même temps l'intérieur et l'extérieur.

Qu'en est-il des « vrais » Polynésiens, ou de ceux qui sont pensés comme tels par la confuse bourgeoisie « urbaine » ? Il y a la « coutume » (te peu) qui est également manière d'être ; quelqu'un a ses peu, ses idiosyncrasies. Dans la coutume, au centre de la coutume, est placé le protestantisme, à la fois comme discours et comme organisation. Certes, être ta’ata tahiti, c'est évidemment se référer à toute une série de touches descriptives (dont A. Babadzan remarque très justement qu'elles sont ordonnées de manière très analogue aux « traits culturels » de l'ethnographie 1930) : ne pas avoir peur des requins, savoir danser le tamure, manger du poisson fermenté (fafaru), travailler au coprah, aller pieds nus, etc. ; cet ensemble de touches descriptives, que l'on peut étendre à l'infini, reproduit d'ailleurs comme en miroir ce que les non-polynésiens pensent des Tahitiens.

Mais être ta’ata tahiti, au sens d'appartenir à une communauté, a beaucoup à voir avec être partie de la communauté protestante (ou catholique, pour les Marquises). E y a une sorte d'équivalence implicite entre les deux appartenances ; être l'extérieur de l'Église, c'est un peu comme être à l'extérieur de la société ; jusqu'à récemment, on excluait de l'Église comme autrefois on expulsait d'une île (ci-dessous chap. III). S'il existait une sorte de base d'accord entre Polynésiens ne participant directement du mélange politico-culturel du centre urbain tahitien, ce serait de croire, d'avoir confiance en (ti’aturi) un « vrai Dieu », et d'appartenir à une Église chrétienne, très généralement l'Église Évangélique de Polynésie. Qu'on me comprenne ; cela ne signifie pas qu'être Polynésien est être protestant ; les termes de protestantisme polynésien ne sont que des instruments descriptifs commodes. R.I. Levy a remarquablement rendu compte du maniement polynésien des principaux concepts bibliques, et l'on ne peut que renvoyer à ses travaux (1969, 1973).

Qui n'est pas chrétien ne relève pas, en quelque manière, de la communitas ; la référence à l'Église reste omniprésente, quand bien même elle est moquée, niée ou contestée. Un nombre considérable de « maires adjoints » sont diacres de l'Église ; il ne fait pas bon entreprendre une initiative sans l'aval de telle ou telle instance ecclésiastique. Une des peurs des communautés rurales, c'est être dépourvu d'un pasteur (‘orometua) etc...

[8]

Certes, l'Église comme institution propre a ses problèmes ; les pasteurs sont des menteurs ('orometua ha’avare), aiment à plaisanter les Polynésiens ; souvent, les pasteurs se lamentent, s'inquiètent ou s'indignent de la désinvolture de leurs ouailles, avec le temps nouveau (tau’api) qui s'infiltre partout comme une inondation lente. « Ils préfèrent regarder la télé (mata’ita’ï te tele) qu'aller au temple » me disait l'un d'eux. Mais beaucoup de Polynésiens s'accordent en ceci : il y a un dieu ( un « vrai » dieu atua mau, ce qui suppose qu'il en existerait de faux) et de cet axiome posé découle le reste de la même manière, l'installation de 1'Évangile (te ha’amaura’a a te Evanelia) constitue une sorte de point origine de l'histoire - et donc de la communauté polynésienne elle-même.

L'intégration du discours protestant constitue une des difficultés d'analyse les plus spectaculaires si l'on veut chercher la différence en Polynésie. Voici par exemple ce que déclarait en 1976 un pasteur polynésien; la conversation portait sur la création de nouvelles paroisses, dans l’île de Huahine après la dernière guerre :

- « Les gens voulaient des pasteurs et il était possible d'obtenir des soutiens financiers ; c'est à cause de toutes ces raisons que la grande assemblée (apo'ora'a rahi, le synode) a pensé que ça pouvait se développer et à ce moment-là c'était beau (nahonaho) ; tout cela c'est le peuple (tenuna'a) ma'ohi qui l'a fait ce n'est pas une affaire venue de l'extérieur ('ohipa no rapae), c'était une affaire du dedans du peuple (na roto iana). »

L'administration - à laquelle participent d'ailleurs des Polynésiens - est « de l'extérieur » ; des paroisses demandées par le peuple polynésien sont « de l'intérieur ».

Le maire de Huahine me parlait la même année du coprah dont la fabrication industrielle fut introduite par un Allemand dans les années 1860. « Le coprah, c'est une activité vraiment ma’ohi (‘ohipa faufa’a tumu no te ta’ata ma’ohi) ». Une remarque relevée non pas parce que l'on reprocherait implicitement à l'interlocuteur de ne pas connaître ce fait historique, mais pour la réinterprétation caractéristique qu'elle révèle.

On voit ici à quel point les notions d'acculturation, voire de domination coloniale, sont insuffisantes ; puisque dans un cas, la logique conceptuelle implicite à la notion d'acculturation est impuissante à rendre compte de l'intégration d'un discours parfaitement étranger culturellement, tel que le protestantisme calviniste, au cœur même de la référence de l'identité ; puisque dans l'autre, et de ce fait, la domination - certes réelle - des Polynésiens n'est pas directement transposable des situations classiques de la colonisation - puisque c'est un peuple « protestant » et non pas « exotique » qui est dans cette hypothèse dominé.

Après ce court développement, on espère avoir convaincu le lecteur de la nécessité où l'on se trouve à propos de la Polynésie française, de penser en même temps l'autre et soi-même, l'intérieur et l'extérieur, l'étranger et l'autochtonie ; et plus encore, à penser la logique de leurs confrontations. On est, ici encore, renvoyé à l'histoire, à l'ordre diachronique des faits.

2. La démarche

et le contexte contemporain.

Ces remarques ont des conséquences fondamentales sur la méthode et les buts d'une enquête d'anthropologie portant sur la Polynésie contemporaine. Il apparaît en effet qu'il n'est guère d'aspect de la vie sociale et culturelle polynésienne actuelle qui n'intègre, à un titre ou à un autre, des éléments extérieurs. L'exemple le plus frappant à cet égard car profondément ancré dans la vie de tout un chacun, est celui de la définition des droits fonciers familiaux, qui s'opère en référence aux comités d'attribution des terres (tomite) créés par le pouvoir colonial français à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle (ci-dessous chap. VI). La langue tahitienne a créé à l'aide du mot tomite certaines formes idiomatiques. Une terre ou un ensemble de terres peuvent avoir été 'tomite (passif) '(tomitehia) : des ayants droits peuvent dire qu'ils ont un tomite sur telle ou telle terre (e tomite matou ni’a tara fenua) : l'ascendant de tel ou tel a tomite (au passé composé) (‘ua tomite) telle ou telle terre.

Une enquête d'ethnographie polynésienne ne peut donc, sous peine d'incohérence ou d'insignifiance, retenir certains éléments d'informations considérés comme « ethnographiques », ceux qui seraient en somme [9] les plus « exotiques » pour les besoins de la démarche « classique » et en rejeter d'autres, à l'évidence nécessaires aux premiers pour exister ainsi, parler d'un chef de « district » sans parler de l'administration française ; parler de faits fonciers sans parler des comités coloniaux d'attribution des terres ; parler des concours de pirogues entre districts ou entre îles (qui procèdent certes d'un très ancien esprit de compétition) sans parler des ligues qui les financent, organisés sur le modèle des « associations de la loi de 1901 », etc...

Ici encore, qui dit synthèse parle de la question de l'Autre ; qui pose cette question pose celle de l'histoire. Enfin, qui dit synthèse ne dit pas nécessairement synthèse réussie ; une anthropologie historique de la Polynésie doit nécessairement être une anthropologie de la déstructuration et de la perte de sens.

Le travail à dimension historique que l'on présente ici est le résultat paradoxal d'une question simple comment rendre compte de la société polynésienne contemporaine rurale ? L'apparente simplicité de cette question allait mettre en mouvement une démarche attirant à elle un nombre sans cesse plus grand de matériaux historiques, à partir desquelles seuls la question d'origine semblait pouvoir prendre sens. La simultanéité de la même interrogation dans différentes recherches ne signifie pas nécessairement la validité de cette interrogation, mais il paraît néanmoins remarquable que dans la période de temps où se menait ce travail, trois autres sur le monde polynésiens inspirées de motifs comparables - celles de A. Babadzan (1979) et de C. Robineau (1981) pour ce qui concerne Tahiti, celle de M. Sahlins (1982) pour Hawai'i - aient vu le jour.

L'insistance sur la diachronie, les processus historiques de transformation et la volonté de saisir ou de faire pressentir les « matrices » culturelles qui les génèrent a conduit à faire passer au second plan l'ethnographie contemporaine, que l'on condense à l'extrême dans la partie qui suit. Cette priorité qui a pu sembler émerger d'elle-même est non seulement le résultat d'un effort pour tirer toutes les conséquences des considérations précédentes, mais aussi le produit, plus conjoncturel, de l'énorme quantité de sources historiques existantes ; doubler, comme c'était le projet au départ, le travail d'anthropologie historique d'une ethnographie contemporaine eut conduit à faire de ce texte, déjà d'une taille à la limite du maniable, l'un de ces monstres typographiques dont on peut se demander quelle est ensuite la vie réelle. Nombre de matériaux « de terrain » se trouvent déportés dans le cours du texte, et notamment dans la deuxième partie.

De plus, on a consacré une part importante de l'effort au XIXème siècle polynésien en considérant que c'est alors, et très spécialement dans les années 1860, que s'élaborent ces formes institutionnelles métaphoriques où se conjuguent à la fois l'Autre et soi-même. Dans l'ordre de l'exposition, dans la démarche interne, il est donc implicitement soutenu qu'à partir de l'annexion définitive par la France, tout est déjà joué du projet que semblait assigner à l'Autre européen le système culturel ma’ohi d'origine. Si le projet colonial français a certes changé de nature dans les années 1900, au fil des rééquilibrages politiques, des transformations de l'économie, on a considéré que les formes de ce projet sont depuis lors restées stables à de nombreux égards ; simplement elles ont pour ainsi dire enflé. Il serait trop simple en effet de considérer comme une sorte d'évidence naturelle la part démesurée de la ville de Pape'ete dans la vie économique et sociale de la Polynésie française contemporaine ; sans y voir l'effet de ce jacobinisme triomphant, de cette fascination du centre et de la centralisation, que révèle si bien le projet colonial français en général ; il s'agit en somme de recréer Paris partout, redoutable entreprise. Mais qu'y a-t-il là-dedans de « polynésien » ? L'histoire du XXème siècle polynésien, le déchiffrement des processus et des formes institutionnelles dans lesquels vivent toujours les Polynésiens contemporains, c'est aussi d'abord l'histoire de l'appareil colonial français, ne serait-ce que pour cette raison et peut-être peu après l'annexion, l'essentiel des décisions, de la décision est entre les mains des non-Polynésiens.

Une sorte de sub-culture s'est alors survécue dans la claudication et le malaise, pathétiquement accrochée à cette dernière zone d'étrangeté, de différence qu'était la langue polynésienne ; de cette sub-culture, les biographies présentées dans la deuxième partie consacrée à cette période témoignent. Enfin, de nombreuses études d'anthropologie sociale, de géographie humaine, de sociologie, traitant de sujets connexes à ceux abordés ici, étaient disponibles pour la société polynésienne contemporaine, et ce fait a milité en faveur de l'orientation historique. On y reviendra.

Nécessairement attirée vers « L'histoire » (la reproduction et la transformation de formes sociales et culturelles) la démarche s'est efforcée de faire de cette contrainte un bienfait.

[10]

Il était de plus impossible pour de larges périodes de se limiter à telle ou telle « famille » - en supposant même qu'on libère cette notion de ses connotations ethnocentristes - voire à telle ou telle fie ; si les situations historiques évoquées ci-dessous se rapportent souvent à l’île de Huahine en tant que telle, c'est que dans ce cas l'espace insulaire se confondait parfois avec l'espace politique et territorial (ci-dessous, chapitre II). Même en se limitant à certaines régions centrales de l'archipel de la Société, cette exigence a alourdi d'autant l'exposition.

Les concepts qui en tahitien contemporain dénotent ou connotent le savoir historique montrent une obsession de la fixité ; il y a les « paroles dures » (parau pa’ari) qui renvoient à toute sorte de récit ou de savoir oral « traditionnel », le mot pa’ari étant associé à la maturité des hommes comme des fruits, aussi bien qu'à la dureté des objets ; mais on a coutume de douter de la véracité de ces « paroles dures » pour cette raison qu'elles ne sont pas mau, « fixes, établies » ; or les détenteurs des récits mythiques qui jouaient un si grand rôle dans l'ancienne civilisation ma’ohi montraient leur compétence d'après la fidélité à un texte originel - d'où sans doute cette obsession de la fixité, notée aussi par A. Babadzan pour les « livres des ancêtres » (puta tupuna) des Australes et par H. Lavondès aux Marquises (1979 et 1967) ; fixité, intangibilité, parfaitement contradictoires à la multiplicité d'interprétations à la fois endogènes et exogènes répandues à des titres divers dans la population polynésienne contemporaine sur sa propre histoire. L'histoire dit-on n'est pas « droite » (afaro). Voici quelques extraits d'une conversation de janvier 1977 avec un diacre protestant du Sud de Huahine.

- R. (…) On dit que les gens se rassemblaient tous en ville ('oire) autrefois, les adultes et les enfants, ils y allaient sur les bateaux pour entendre des nouvelles des chefs. C'est ce qu'on dit, ce sont des paroles vraies (mau) ? Non, non, ce n'est pas des paroles vraies, ce n'est pas cohérent (tu'ati, joint, associé) non.

-

- Q. Je me demande d'où vient la création des districts d’Ama et d’Atea, je pense que ça vient de l'installation des Pomare puis du groupe Marama.

-

- R. Par quel vieux as-tu été trompé pour connaître ainsi des paroles dures (na vai 'oe ha'avare mea'ite tera parau pa'ari) (...) (Il prend une boite d'allumettes et la dispose sur la table, le long du côté de la table, qui figure alors le temps historique / elles ne sont plus justes (tano) maintenant.

C'était là le problème de ce que P. Veyne appelle la « rétrodiction ». Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle des Polynésiens de différents milieux se défiaient de l'histoire, ou à tout le moins ne parvenaient pas à s'y trouver à l'aise ; la principale était bien la complexité des processus par lesquels un peuple, un système culturel, avaient tenté, souvent vainement, d'intégrer les apports ou les donnés « extérieurs », la complexité de ce qu'on peut appeler avec A. Babadzan un « travail de dénégation » (1979 : 232). L’identité historique polynésienne ne peut en effet être vue que par le biais de réinterprétations successives, de moins en moins cohérentes au fur et à mesure que la logique des faits échappait à la logique des idées. Seule la langue tahitienne certainement transformée elle aussi, mais vivante, constituait le fil d'Ariane d'une certaine continuité. On y reviendra.

Comme toute recherche à dimension anthropologique ce travail s'est nourri d'une enquête de « terrain » qui visait au départ à rendre compte de la situation socio-culturelle présente de la Polynésie française. C'est au travers de cette tentative d'une ethnographie contemporaine qu'on s'est trouvé sans cesse renvoyé à ce qu'on pouvait alors percevoir comme les véritables faits fondateurs, et c'est donc dans le cours de cette démarche que les sources ethnographiques se sont trouvées déportées vers des sources historiques plus classiques, notamment d'archives françaises et anglaises dont on présente ci-dessous les principales caractéristiques.

Ce détour paraissait non seulement légitime eu égard aux critères méthodologiques évoqués ci-dessous, mais possible que de nombreux travaux anthropologiques étaient, au début de l'enquête, disponibles pour les populations polynésiennes centrales, comprenant les îles de la Société, les Australes, les Tuamotu et les Marquises ; il s’agissait notamment, pour ce qui concernait l'anthropologie dite sociale et l'analyse des organisations, des travaux de A. Hooper sur Maupiti (1966) aux Sous le Vent, de F.A. Hanson aux Australes à Rapa (édition française 1972), de P. Ottino pour l'atoll de Rangiroa et le nord-est des Tuamotu aussi bien que pour la presqu'île de Tahiti (1972 et 1965) ; de P. Kay (1963) et de D. Oliver (1978) pour [11] les îles de la Société ; pour les questions économiques et foncières, pour les conséquences de l'urbanisation et des transformations socio-économiques récentes, des travaux de C. Robineau que l'on condense en renvoyant à sa thèse (1961), de F. Ravault (1980), de J. Fages et al. (1970) ; on disposait, en outre d'importantes sommes archéologiques tant françaises qu'américaines, notamment avec les travaux de J. Garanger (1969), de R. Green ou Y. Sinoto , et de la pertinente et subtile analyse d'un corpus mythologique marquisien livrée par H. Lavondès (1975). A des dates plus éloignés, des ouvrages importants et connus de tous ceux qui s'intéressent à la Polynésie étaient disponibles, tels que Tahiti aux temps anciens (trad. fr. 1962) le plus important corpus de textes tahitiens anciens, réuni par T. Henry et d'abord publié par les soins du Bishop Museum de Hawai'i en 1928. Enfin était paru en 1973 le remarquable ouvrage de R.I. Levy Tahitians, rendant compte des ajustements psychoculturels des Tahitiens contemporains.

Ce corpus de connaissance et cette richesse d'approches ne constituait pas seulement une inappréciable base pour une nouvelle démarche, il semblait imposer notamment dans le domaine de l'anthropologie sociale, que cette nouvelle démarche se nourrisse au mieux de cet acquis, en évitant de reproduire mécaniquement des analyses ou des faits qui semblaient bien établis. La perspective historique et diachronique paraissaient de ce point de vue comme du point de vue méthodologique, s'imposer ; d'autant qu'à cet égard semblait exister une sorte de vide lacunaire, même si la foison de travaux historiographiques évoqués ne manquait pas de faire apparaître des matériaux de qualité.

En bref, si l'on savait comment les Polynésiens s'organisaient du point de vue familial et foncier, comment ils produisaient dans le cadre d'une économie dominée, comment certaines armatures culturelles modelaient leur psychologie, on ne s'était véritablement pas attelé à la tâche, parfois analogue à celle de Sisyphe, de savoir « comment ils en étaient arrivés là », pour poser la question dans des termes triviaux. Question certes ambitieuse, et à laquelle le présent travail n'entend bien entendu constituer qu'un début de réponse, mais qui parut suffisamment importante pour que la trajectoire de la recherche aille au bout du chemin, certes partiel et maladroit, qu'elle avait emprunté.

L'enquête et donc les matériaux historiques utilisés se rapportent essentiellement à l'ile de Huahine et plus généralement aux Iles dites « Sous le Vent » de Tahiti ; dans certains cas, à l'île de Tahiti elle-même. A l'île de Tahiti, parce qu'elle a constitué depuis les premières sources historiques connues un centre démographique et politique important, vocation qui s'est réitérée avec la création progressive de l'agglomération de Pape'ete (station missionnaire dans les années 1820), le protectorat puis l'annexion française de 1845 et des années 1880 et 1897. Les connaissances sociologiques évoquées empêchaient en effet de considérer comme un objet sociologique pertinent la seule population d'une île pour des raisons différentes selon les périodes. Au XIXème siècle, pour la raison que les chefs de Huahine et de l'île de Ra'iatea, sa voisine, constituaient des réseaux virtuels, parfois activés, permettant l'alliance politique ou la mobilisation militaire, et que leur action s'inscrivait dans un cadre socio-géographique dépassant celui du strict espace insulaire ; de même, parce que les réseaux généalogiques montrent l'existence d'une exogamie insulaire, qui amène nombre de groupes familiaux « originaires » de Huahine (‘opu tumu) de répartir dans le temps des lignées alliées sur l'ensemble d'un espace essentiellement constitué par les Îles Sous le Vent, voire par l'ensemble des Iles de la Société ; enfin parce que la vocation fortement encouragée par le projet colonial de centre politique et économique de Pape'ete impose à beaucoup de Polynésiens d'y passer des parties de leur vie.

Huahine, dans l'ensemble de sa mouvance sociologique, constitue néanmoins le point de référence du texte suivant, à partir du moment (1809) où des sources historiques sont disponibles. La présentation du contexte social et culturel contemporain qui suit a pour but essentiel de montrer comment ce contexte renvoie à des processus historiques auxquels ce travail a cru devoir consacrer l'essentiel de son attention.

L’Île de Huahine est la plus orientale de l'archipel des Iles dites Sous le Vent, ce que la langue tahitienne traduit « en bas du vent » (raro mata’ï). Cette expression désigne aussi la circonscription administrative du même nom, qui a son siège à Uturoa, sur l'île de Ra'iatea, la plus importante de l'archipel en superficie et en population. Huahine n'est séparée de Ra'iatea que par vingt cinq kilomètres environ. L’île de Ra'iatea constitue un centre administratif pour l'ensemble des îles Sous le Vent (services de l'administrateur, dispensaire, lycée) ; mais la proximité géographique de Ra'iatea et de Huahine s'est toujours doublée d'échanges particulièrement étroits, notamment politiques et territoriaux.

[12]

L'Île est reliée à l'ensemble des Îles de la Société par des cargos (nommés goélettes) selon un rythme hebdomadaire ; et par des avions journaliers.

Us activités restent essentiellement agricoles. À la grande époque de la vanille et des oranges a succédé la production de pastèques (mereini) dont il existait dans les années 1975 sq. une forte demande à Pape'ete. Les pastèques et melons d'eau sont cultivés dans des fosses creusées dans le sol corallien des flots récifaux (motu). La production des pastèques s'organise selon les schémas d'une « économie d'aubaine » dans les termes de C. Robineau. Les pastèques sont - contrairement au coprah que l'on délaisse de plus en plus, à la vanille et aux oranges, une très ancienne production ma’ohi (le missionnaire Davies s'en fit offrir une en 1809, ci-dessous chap. II). Bien que les capacités agricoles restent semble-t-il en deçà de leur maximum, les productions vivrières subsistent : porc, taro et ignames. La pêche par contre est sporadique et individuelle ; ses résultats sont complétés par l'activité des trois bateaux bonitiers de l'île, dont on congèle les prises à Fare.

La circonscription administrative des Iles Sous le Vent n'a commencé à se définir qu'avec la colonisation définitive de l'archipel par la puissance française, à la fin du XIXème siècle. L'importance politique de Ra'iatea attestée depuis les premiers témoignages connus a milité en faveur de la création du centre administratif d'Uturoa. Ce n'est cependant qu'à cette époque que l'ile de Ra'iatea a pu être considérée comme un « centre » ; on pouvait repérer jusqu'alors deux centres, l'ensemble Porapora-Maupiti et l'ensemble Ra'iatea-Huahine, l'archipel dans son ensemble étant néanmoins relié par de multiples échanges.

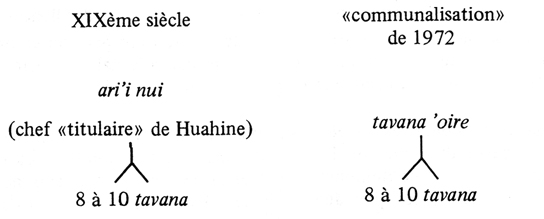

L'ile de Huahine a été constituée en commune (‘oire) par la loi de communalisation de 1972. La population totale de l'île pouvait être estimée à 4 000 habitants dans les années 1975-1977 d'après une projection du dernier recensement disponible (Fages 1977). Depuis la colonisation française, sa population était répartie en des « districts » dont le nombre a varié de huit à dix, au fil des réorganisations ; ces districts se sont, du point de vue administratif, transformés avec la « communalisation » en communes adjointes, également nommées ‘oire, bien que le terme mataeina’a désignant à l'origine les anciens territoires socio-politiques contrôlés par des chefs soit toujours utilisé. À partir de la « communalisation » nommée en tahitien « gouvernement des villes » (fa’aterera’a ‘oire) la représentation de chacun des anciens districts s'est opérée selon la législation en vigueur en métropole. Chaque ancien district est ainsi pourvu d'un conseil municipal (‘apo ‘ora’a ‘oire) dont l'autorité essentielle est le maire (tavana piti). Chaque maire de district est membre du conseil municipal de l'île de Huahine, lui-même présidé par le maire de Huahine, considérée comme commune dans son ensemble. Dans ce système les ambiguïtés de vocabulaire sont grandes, ce qui fait que chaque maire adjoint se voit toujours appeler tavana, selon un usage qui remonte au XIXème siècle, alors que seul le maire de Huahine est nommé tavana 'oire.

L'île est de plus représentée à l'Assemblée territoriale de Polynésie française par un conseiller territorial (fonction qui n'a pas reçu de traduction courante en tahitien). On peut remarquer que la forme de cette organisation calque l'ancien appareil politique de l'île au XIXème siècle.

La loi de communalisation dont l'esprit était de donner plus de pouvoirs de décisions à des personnalités polynésiennes a eu notamment pour résultat d'accroître notablement l'autonomie budgétaire des nouveaux maires et maires adjoints ; la tutelle de l'administration sans doute justifiée par la nécessité d'une période de transition, reste étroite ; c'est ainsi que le budget communal, toute décision importante peuvent être remises en cause par les administrateurs de circonscription nommés tavana hau et qui sont d'origine métropolitaine. Les pouvoirs de justice sont de même essentiellement entre les mains d'un juge métropolitain siégeant à Ra'iatea.

[13]

Si les maires adjoints sont des personnalités connues de tous, leurs fonctions restent souvent plus consultatives qu'exécutives. Les attitudes personnelles jouent un rôle important à l'égard de la définition de la fonction de tavana, notablement renforcée par la loi de communalisation. Comme le note R.1. Levy, toute fonction impliquant un arbitrage ou l'idée d'un conflit entre des hommes ou des groupes se doit en Polynésie d'être assumée dans l'esprit le moins autoritaire possible. Pour un tavana, et a fortiori pour l'un de ces équivalents des garde-champêtres que sont les muto’i (auxiliaires de police), l'un des gages du succès est d'être considéré comme doux (maru) ; il peut à tout moment survenir de ce fait une contradiction avec l'autre qualité demandée, l'énergie (‘ito’ito). Si le succès d'un maire polynésien se mesure très certainement à l'importance des équipements collectifs (cantines scolaires, écoles, wharfs, remblais, réseau routier) à l'énergie qu'il met à veiller sur les gens (ha’apa’o te ta’ata), elle se mesure aussi à ne se mêler que de ce qui le regarde.

Lors de l'enquête de terrain l'ensemble des maires adjoints de Huahine avaient tous des rapports plus ou moins étroits avec une Église chrétienne, notamment l'Église évangélique de Polynésie. Sur les huit, six étaient diacres protestants, un était membre d'une petite communauté adventiste, le huitième étant un maire que nous appellerions absentéiste puisqu'il était aussi conseiller territorial. L'ensemble de cette communauté politique est ainsi étroitement imbriquée à l'élite dominante de l'Église; voici une question qu'on ne peut résoudre en termes synchroniques et à laquelle s'efforce de répondre une bonne partie du travail qui suit.

Les tavana de Huahine, si respectés qu'ils aient pu paraître, donnaient moins l'impression de commander à des gens ou de gérer des ressources que d'être les intermédiaires privilégiés du pouvoir central, celui du gouverneur et des administrateurs de circonscription, tous Français. Leur relation avec l'administration centrale était de nature conflictuelle. Il se trouvait ainsi que tous avaient une connaissance relative et inégale du français, ce qui n'était nullement le cas de la grande majorité de la population de Huahine. En ceci, ils accusaient le lourd poids de soixante dix années de gestion coloniale, pendant lesquelles la fonction de « chef de district » et sa définition s'étaient limitées à ce dont l'administration française - dans son ignorance du tahitien - ne pouvait se charger : témoignages sur les conflits de terres et de toute nature, tenue de l'état civil, répercussions des consignes du pouvoir central.

Les « districts » constituaient une unité sociale de référence non négligeable. Il existait toujours une compétition sourde entre chacun de ces districts, à un point tel que la tâche de toute personnalité en position d'arbitrage s'en trouvait compliquée d'autant ; si un maire représentant un district avait obtenu une autorisation de remblayer (fa’a’i) sur la mer (en augmentant ainsi la superficie habitable des agglomérations la plupart proches du littoral) il y avait de bonnes chances pour qu'au prochain conseil municipal chacun mette en exergue le précédent ainsi constitué ; il en allait de même pour tous les équipements collectifs, dont l'importance dans les consciences tendait chez les tavana à identifier leur histoire personnelle avec une succession d'inaugurations (voir partie II, chap. V). Le « district » de Maeva par exemple situé au bord de l'immense lagune de Faunanui et ancien centre politico-religieux de l'île (partie I, chap. II) faisait place à part ; de l'extérieur, on imputait aux habitants de Maeva une histoire spéciale, nimbée dans une aura de cannibalisme, de paganisme et de férocité ; Maeva était parfois dit un district 'ino « mauvais », quand l'occasion s'en présentait. À des degrés moins marqués, l'individualité relative de tous les districts s'affirmait de la même manière, par exemple pour Maro'e qu'on avait voulu « fondre » dans Fiti'i à la fin de la guerre, pour Tefareri'i et Parea, pour Faie dépendant autrefois de Maeva, etc. On était « de » Fiti'i ou « de » Fare (no Fare) aussi bien que « de » Huahine. Le découpage administratif, qui impliquait dans chaque district la tenue de l'état civil et notamment des déclarations de naissance (parau fanaura’a) n'était pas seul en cause dans ces appartenances. Chaque district était en effet pourvu d'un temple protestant (fare purera’a) ; certains comme le district de Fiti'i étaient même pourvus d'un temple par « région », la création d'un temple étant considéré comme possible par l'Église à partir de 300 habitants.

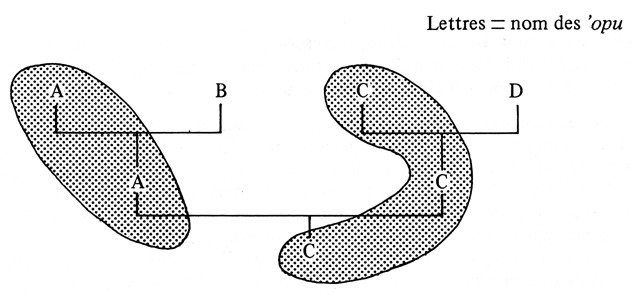

L'individualisation des « districts », est mise en évidence par le dessin ci-contre. Ce dessin a été fait à mon intention en 1976 par le secrétaire de la mairie de Huahine pour m'expliquer un conflit qui opposait certains membres du conseil municipal de Huahine à d'autres.

Au sens géographique et territorial, chaque district constituait une superficie close par des limites, formée d'un certain nombre de terres (fenua) portant chacune un nom. Comme le remarque F.A. Hanson pour Rapa, la notion de fenua s'applique à des niveaux de généralité très différents. Une maison est installée sur un fenua, Huahine dans son ensemble est aussi un fenua.

[14]

Croquis fait par un employé de la mairie de Huahine

pour expliquer un conflit entre districts (1976)

[15]

Les terres constituaient un repérage premier de l'espace insulaire, permettant de scinder cet espace en un grand nombre de lieux-dits dont les noms étaient empruntés à celui de la terre la plus proche ou la plus remarquable. Dans le district de Maeva, par exemple, on pouvait se rendre à Afa'ahiti, à Ta'areo, à Ti'ipoto, etc. Beaucoup de ces noms de terre (io’a fenua) constituaient des repères historiques ou mythico-culturels non négligeables. Quelqu'un qui savait ces « paroles dures » (parau pa’ari) qui tiennent parfois lieu d'histoire dans la conscience individuelle des paysans tahitiens savait expliquer les noms de terre ; certains connaissaient encore ces « chants de terre » (paripari fenua) dont l'extrême poésie semblait vouloir glorifier toujours mieux cet espace sur-repéré. Le chant de terre concernant la pointe Nord de Huahine, où était établie un ancien marae important, commençait ainsi :

|

e tu'ou'ou te ta’i i Manunu

|

A Manunu la mer fait signe de la tête

|

|

Vauvau te tai i te mea nei e

|

La mer s'y étend

|

|

'Ia au o hu’a te ta’i ia Moula Tapu

|

Que / ou Quand / la mer s'accorde à la Montagne Interdite

|

|

Te mou 'a te mata’i e toerau

|

Montagne, la mer se pose auprès de toi

|

|

E farara te mata’i e toerau

|

Le grand vent du Nord souffle

|

|

Piri'oihia oi

|

Devenu boiteux il change de direction

|

Comme P. Ottino l'a montré (1966) ces anciens textes oraux ont pour nature d'être ambigüs et leur transmission est désormais aléatoire ; beaucoup de Polynésiens ne comprenaient pas ce lambeau de texte, au tahitien contourné. Il donne néanmoins une idée du style de ces chants de terre, dont peu sont encore connus.

L'ensemble des terres de Huahine fut rencensé dans les années 1896-1899, dans le courant de l'opération administrative visant à faire sortir les Polynésiens des Sous le Vent du régime de l'indivision foncière et à définir les droits individuels de chacun. Les résultats de l'enquête administrative furent publiés au Journal Officiel des Etablissements Français d'Océanie (supplément) en 1899-1900. Ce recensement est particulièrement utile à l'historien. On comptait alors 1 000 terres environ à Huahine, de superficie d'autant plus restreinte que l'on se rapproche du littoral, espace évidemment plus favorable à l'agriculture que les crêtes abruptes des montagnes, qui comme partout en Polynésie constituent des limites naturelles. Il est bon de remarquer que depuis le début du XIXème siècle et sans doute auparavant (d'après les noms de terre apparaissant dans les archives de la L.M.S. de la période 1809-1890) le découpage foncier s'est maintenu, les faits d'occupation humaine évoluant évidemment considérablement. Depuis 1809 (premières estimations démographiques des missionnaires Davies et Henry, (ci-dessous, chap. III), le chiffre de la population résidant à Huahine évolue entre 2 000 et 4 000 personnes, en passant par un minimum de 900 dans les années 1890. On établit ci-dessous, que chaque « district » loin de constituer une superficie close comme un « canton » français, s'apparentait à une unité politico-territoriale à laquelle était affectée un certain nombre de terres, pas nécessairement contigües, réparti sur l'ensemble de l'île. Il apparaît qu'il existait alors une compétition entre unités politico-territoriales pour contrôler le plus grand nombre possible de terres ; c'est, d'une certaine manière, toujours le cas actuellement, bien que les conséquences d'un accroissement ou d'une diminution du nombre de terres soient moindres sur le plan de la politique insulaire interne. Les aléas administratifs que l'on évoquait, relatifs à la fusion de tel district dans tel autre ou au contraire à son individuation, n'ont pas d'autre enjeu. Depuis la « communalisation » un nouveau stock de terres se différencie, celles qui font l'objet d'un achat sur les fonds propres de la mairie. Elles ne relèvent alors d'aucun « district » et pourraient s'apparenter, si leur nombre n'était encore modeste, à ces terres propres des chefs titulaires de Huahine (nommés par erreur « rois » ou « reines ») et que l'administration du protectorat baptisa un temps terres fari’i hau, « réservées au pouvoir ».

L'organisation des « districts » de Huahine témoigne de l'importance de l'influence administrative française. Les maires et maires adjoints, les employés permanents de la mairie de Huahine émargent au budget de l'État français. Simultanément, le mot même de tavana qui sert à désigner ces maires est une tahitianisation de l'anglais governor, par lequel les missionnaires de la L.M.S. nommaient les chefs des anciennes unités territoriales (ci-dessous, chap. III).

L'organisation de la circonscription administrative elle-même, ses délimitations (les Iles Sous le Vent) témoigne elle aussi d'un processus par lequel l'administration coloniale s'organisa sur la base d'un découpage [16] territorial d'origine, les chefferies des Îles Sous le Vent étant, avant cette colonisation, relativement autonomes de celles de l'ensemble Tahiti-Mo'orea.

Dans chaque île relevant de la circonscription, un gendarme « chef de poste » représente l'administrateur de circonscription. Cette fonction est nommée en tahitien muto'i farani, « policier français » bien que beaucoup de ces hommes soient désormais d'origine polynésienne. Le chef de poste est en fait la seule fonction à disposer de réels pouvoirs de police, bien que les tavana aient le pouvoir de demander l'intervention du gendarme. Les fonctions de chef de poste sont multiples : centralisation de l'état civil, missions d'assistance et de surveillance de toute nature, tenue des statistiques de production agricole, interventions préparatoires aux actes notariés. Jusqu'à récemment la fonction de chef de poste était exclusivement tenue par les gendarmes métropolitains, il existait alors un certain consensus chez les tavana polynésiens pour limiter au maximum leur intervention dans la vie interne d'un district.

Le terme de « loi », ture, est un néologisme tiré du sanscrit inventé par les missionnaires de la L.M.S. qui constituèrent le premier corpus de lois écrites. Ces « codes » formalisaient en fait les anciennes procédures utilisées par les Ma’ohi pour régler les différends politiques, commerciaux et civils. Ils sont désormais connus sous le nom de ture ma’ohi ; beaucoup de Polynésiens de Huahine parmi les plus âgés disent regretter la loi ma’ohi (celle appliquée alors que Huahine, entre 1900 et 1946, était encore sous un régime particulier s'apparentant à un protectorat). La notion de ture ma’ohi, dans son acception de loi antérieure à la colonisation s'oppose à celle de ture farani, de « loi française ».

Les élections (maitira’a) constituent un moment particulièrement révélateur de la vie insulaire, la constitution des listes (tapura’a) faisant apparaître des réseaux partiels, souvent aussi vite défaits que faits. C'est à cette occasion que l'observateur est confronté aux inextricables liaisons, notamment parentales, existant entre tous les membres d'une communauté insulaire polynésienne. La formation de ces listes électorales pourrait en effet laisser penser que des intérêts communs tendent à favoriser les regroupements qui s'y opèrent ; mais des faits structuraux d'organisation sociale montrent que chacun peut se trouver avoir des intérêts communs avec quiconque, et que l'on peut difficilement trouver une logique implicite dans la seule association de tous ces noms, ceci contrairement à d'autres sociétés où des factions stables s'opposent depuis, semblerait-il, « toute éternité ». Les multiples liaisons évoquées - parentales, foncières - sont redécoupées par des groupes d'intérêt transversaux constitués sur la base des références politiques présentes : « autonomistes » ou pro-français, partisans de untel ou untel censé mieux représenter ces références politiques.

- Organisation sociale

et nature du savoir historique

La société polynésienne rurale est caractérisée par la nature des relations entre l'organisation familiale et foncière. L'organisation familiale est caractérisée par son « indifférenciation », c'est-à-dire par l'absence de critères de sexe permettant de choisir qui l'on intègre et qui l'on élimine d'une « famille », ou d'un groupe familial. Ce que P. Ottino a montré pour les Tuamotu paraît à cet égard pertinent pour les Iles de la Société ; dans le cadre d'un réseau de la parenté qui se trouve du fait de l'indifférenciation quasiment continu, il faut que des critères autres que sexuels permettent à des unités organiques de se constituer. L'indifférenciation première en matière de parenté est notamment marquée par l'usage de terme de feti’i, qui désigne toute personne avec qui on peut tracer des chaînons de parenté intermédiaires, ou encore avec qui on peut penser, de notoriété publique, que l'on est relié de cette manière. Dans ce sens, le stéréotype européen selon lequel tout le monde est cousin en Polynésie trouve quelque vérité. Si l'on s'en tenait à ce critère chacun serait également feti’i en Polynésie, et l'on ne pourrait trouver aucune raison, subjective ou objective, pour que des groupements localisés, de la taille démographique que l'on peut observer sur place, existent. Comme les travaux d'anthropologie sociale sur l'ensemble des sociétés « indifférenciées » ou cognatiques l'ont montré, ces critères de différenciation autres que les critères de sexe sont liés à des séquences de choix résidentiels internes aux groupes familiaux. (On se réfère ici à une vaste littérature anthropologique dont il est impossible de donner un abrégé. Voir par exemple Goodenough 1955 ; Ottino 1972). L'influence du droit français a pu tromper certains observateurs, confrontés à une idéologie masculine tendant à faire des seuls garçons les membres perpétuant les groupes familiaux ; en fait, dans le cadre de l'indifférenciation évoquée, il s'agit simplement d'une possibilité parmi d'autres possibilités que se trouve effectivement privilégier le droit civil français.

[17]

De fait, tous les habitants de Huahine se considèrent comme membres de groupes familiaux donnés.

Par degré de généralité, les références parentales s'organisent comme suit :

|

|

(parents par notoriété publique ou par connexion reconnue ; pas nécessairement co-résidents)

|

|

(descendants d'un même couple, ou d'un même individu)

|

|

(descendants d'un même couple, ou d'un même individu, adoptés, co-résidents)

|

On peut remarquer que le mot ‘opu, « ventre », correspond dans le Huahine actuel à celui de 'opu ho’e « un ventre », groupe résidentiel de base, dans l'organisation sociale de base des Tuamotu décrite par Ottino; la locution 'opu ho’e n'est pas comprise à Huahine actuellement.

Les père et mère, et les ascendants des parents, de toute personne appartiennent à des ‘opu différents, de plus en plus nombreux que l'on s'élève dans les générations. Chacune des nombreuses branches généalogiques que l'on peut tracer par le biais du père et de la mère recouvrent donc des appartenances différentes. Pour appartenir à un 'opu donné, il faut donc qu'un choix s'opère parmi cette multitude d'affiliations possibles. Pour condenser énormément cette discussion, l'appartenance à un 'opu est définie, dans le courant de l'enfance et de l'adolescence, par les terres sur lesquelles on réside ou que plus tard on exploite et qui relèvent de ce 'opu. On peut se réclamer de plusieurs 'opu, mais celui que l'on considère comme sien est celui dont relèvent les terres sur lesquelles on a passé son enfance puis sur lesquelles on a activé des droits familiaux. Ce sont donc les terres, l'espace territorial, qui définissent l'organisation sociale et familiale autant que l'inverse. Ce « choix » - choix fictif puisque l'on est enfant ou adolescent quand il s'opère - est particulièrement mis en relief par la langue tahitienne. On dit en effet de quelqu'un, quand on prend en compte ses différentes appartenances possibles, qu'il a été pae hia dans tel 'opu. Le mot pae signifie « côté » et pae hia ajoute le passif hia à ce mot. Cela signifie donc que l'on a été placé du côté du 'opu X ou Y.

Les 'opu se définissent au fur et à mesure des générations et des aléas individuels. Il existe bien des normes selon lesquelles on est du ‘opu de l'un de ses grands parents, mais on peut aussi créer un ‘opu. Il se passe dans certains cas des arbitrages individuels entre membres d'un même 'opu. Voici par exemple le cas du pasteur Terito'o, de Huahine, dont on retrouvera le témoignage à certains endroits de ce texte :

Terito'o dit qu'il a été paehia du côté du ‘opu Tepa, du 'opu de son père. Cela tient largement au fait que sa mère vivait plutôt près de son père, qui avait acheté quelques terres, que son père avait de l'influence étant pasteur lui-même ; que la balance sociologique a plutôt penché alors de ce côté.

Ce problème se répète pour tout couple polynésien contemporain, ainsi que pour sa descendance. La culture contemporaine marque ce problème par les fameux noms de mariage (io 'a fa’a 'ipo’ipo) ; lors du [18] mariage au temple, un nom est conféré au couple (monsieur X, madame X - « X » tarie, « X » vahine) ; ce nom est souvent un nom déjà utilisé dans la lignée résidentielle, où le 'opu dont l'un des conjoints est issu. Dans ce sens, on trouve des unions « uxorilocales » aussi bien que « virilocales » les guillemets tenant ici au fait que la détermination de l'intérieur et de l'extérieur, de l'endogamie, se rapporte à des critères spécifiques.

Un habitant du district de Maeva était ainsi connu sous le nom de Mahine, un très ancien nom de l'île puisqu'on le retrouve aussi loin que 1809 ; ce nom lui avait été conféré lors de son mariage avec une femme considérée comme originaire (litt. « souche », tumu) du district de Maeva - c'est-à-dire liée à des terres relevant de ce district ; le nom de Mahine était également associé à ces terres et, au-delà, au 'opu de sa femme. À l'inverse, et dans beaucoup de cas, le nom de mariage était conféré en privilégiant le 'opu de l'homme.

La succession d'arbitrage intégrant un enfant au groupe local de son père ou de sa mère crée naturellement sur un ensemble de terres donné de véritables lignées résidentielles.

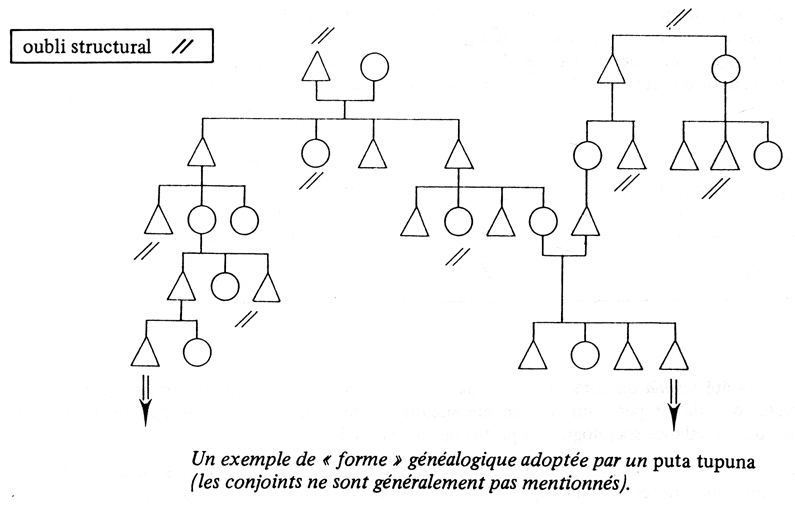

Il s'ensuit que l'ensemble de la population est répartie en groupes locaux de taille géographiquement faible qui constituent les unités foncières et économiques de base. Il s'ensuit également que la nature du savoir généalogique, tel qu'il apparaît dans les livres des ancêtres puta tupuna, privilégie les relations de descendance et de résidence, en abandonnant les lignées parties résider sur d'autres domaines fonciers.

Un exemple de « forme » généalogique adoptée par un puta tupuna

(les conjoints ne sont généralement pas mentionnés).

[19]

L'intégration à un autre 'opu, par mariage puis par le choix résidentiel des descendants, crée progressivement une distension des liens, puis un oubli. Des lignées (paera’a) sont oubliées (mo’e). P. Ottino a très bien mis en évidence les mécanismes structuraux de ces « oublis » ; ils s'opèrent très généralement sur un « espace » généalogique de trois à quatre générations, c'est-à-dire le temps maximal pendant lequel des individus d'un même 'opu sont contemporains (arrières grands-parents, arrières petits enfants, ou plus généralement grands enfants/petits enfants).

Les conséquences de ces faits sur le savoir généalogique constituant la base de la référence historique sont les suivants. D'une part, la constitution et la définition des ‘opu étant nécessairement liée à des oublis généalogiques, le savoir historique est limité dans le temps ; les puta tupuna qui consignent parfois jusqu'à 20 ou 30 générations, ne vont pas contre cet argument car leur utilisation n'est pas à proprement parler d'ordre historique, ils servent notamment à consigner les noms traditionnels et au-delà à retrouver les affiliations foncières potentielles. (En retrouvant par exemple des noms communs à des groupes locaux différents). On peut remarquer à ce point, toujours avec P. Ottino, que les noms dits « réels » sont en Polynésie l'objet d'une sorte de conspiration du silence -, chacun est nommé par un surnom (io’a pi’i), un nom de mariage (io 'a fa’a 'ipo 'ipo), les « vrais » noms (io‘a mau), c'est-à-dire les noms faisant apparaître l'appartenance aux 'opu et au-delà aux domaines fonciers n'étant utilisés que dans des occasions formelles et rares. Ainsi, le savoir familial est limité en moyenne aux trois ou quatre générations nécessaires pour former un 'opu.

Le découpage territorial apparaît véritablement comme « constitutif de la parenté » pour reprendre une expression d'Ottino ; ceci a notamment pour conséquence que l'histoire familiale c'est d'abord l'histoire de l'occupation et de l’utilisation des terres constitutives du 'opu du locuteur. Le savoir historique oral le plus précis et le mieux utilisable se présente donc comme une collection de savoirs ponctuels sur l'évolution de groupes locaux.

Évidemment, du fait de l'importance relative de l'endogamie insulaire, chacun peut être lié à l'autre, chacun 'opu ou chaque famille étendue peut avoir eu connaissance de faits relatifs à d'autres familles ; mais cette connaissance extérieure se doit en somme de rester vague ou incomplète, sous peine de déroger à la règle du silence concernant les faits fonciers antérieurs. Au niveau des familles, ainsi aucun savoir historique totalisant n'est disponible, du fait même de règles de base de l'organisation familiale et foncière. La mise en évidence de réseaux plus vastes que les unités locales est le fait de l'historien ou de l'ethnologue.

Les souvenirs familiaux et fonciers sont évidemment porteurs d'informations importantes pour l'histoire. Ainsi, un membre éminent d'un 'opu peut avoir laissé, dans les trois ou quatre générations une marque particulière. Il en va ainsi, par exemple, de ceux des chefs de district (tavana) considérés comme ayant signé l'annexion définitive de Huahine à la France, à la fin du XIXème siècle.

On peut remarquer qu'il existe une certaine continuité à cet égard avec la situation contemporaine. Les tavana du XIXème siècle étaient eux aussi liés à des ‘opu associés à des terres ; l'organisation de la fin du XIXème siècle (ci-dessous, chap. III) laisse penser qu'ils jouaient alors un rôle essentiel d'arbitrage sur les choix résidentiels. Huahine était alors divisée en huit à dix unités territoriales auxquelles étaient affectés un certain nombre de terres ; désormais, ces unités territoriales se sont atomisés en autant de multiples familles étendues associées à des terres , chacune de ces familles étendues, ou « familles ménages » composées d'un couple, d'enfants non mariés et adoptés, se définit dans le cadre d'un micro savoir historique et foncier, de la même manière que les plus vastes unités sous-tribales du XIXème définissaient leur savoir historique propre.

Le rôle d'arbitrage des tavana ou sous chefs tribaux anciens (Oliver 1974 et chap. III ci-dessous) s'est évanoui avec la prise en charge au moins officielle de l'espace foncier par l'administration coloniale. Étant donné la disparition de ces arbitrages centraux, la référence territoriale historique se situe au niveau des groupes locaux réels.

Le savoir historique se présente donc ainsi : d'une part, multiplication de savoirs familiaux et fonciers d'ordre ponctuels ; d'autre part, à un niveau plus global, chronique des noms des pasteurs protestants et des chefs de poste français ; enfin, grandes catégorisations ou périodisations historiques présentées dans la deuxième partie. Il est très difficile dans la Polynésie contemporaine de se trouver en contact avec des personnalités capables de développer avec un degré raisonnable de précision l'existence de ces grandes catégories historiques, comme « pouvoir anglais » hau peretane, « pouvoir protecteur » (français) hau tamaru, etc. On a [20] porté dans ce travail aussi bien que dans le cours de l'enquête de terrain, une certaine attention à la mise en évidence d'un savoir historique collectif et véritablement constitué dans la Polynésie contemporaine.

Cette constatation est elle aussi à l'origine de la dimension historique du présent travail. Elle est complémentaire de celle qui constate la présence des faits culturels extérieurs au sein même de l'organisation sociale contemporaine.

Le savoir généalogique contemporain, mis bout à bout avec celui des puta tupuna pourrait en effet constituer une sorte de trame historique première. Mais la continuité de cette trame est en fait hypothétique. L'atomisation du savoir historique oral est lié en effet à la disparition des instances chargées de sa transmission et de la fonction qu'il assurait. La rencontre entre la culture ma’ohi et le protestantisme a créé une sorte de point zéro, de schéma fondateur de l'histoire. Ce qui se passait « avant » est temps païen, tau etene ; néanmoins les chefferies ma’ohi plus ou moins transformées ont subsisté pendant le XIXème siècle, mais sans jamais pouvoir se référer explicitement au savoir historique ancien ; enfin, le déclin des chefferies au XIXème n'a fait qu'accélérer ce processus de dégradation. La colonisation française, l'institution des comités des terres au début du siècle puis le cadastrage, l'ensemble des changements fonciers qui se sont ensuivis ont à leur tour brisé la continuité nécessaire à la mémoire collective pour se perpétuer ou ont tout simplement enlevé toute fonction à son existence.

La nature de la mémoire collective contemporaine montre cette perte de sens. En dehors des faits fonciers elle s'accroche à des points de repère squelettiques - telle l'annexion française de Huahine - imprécis ou contradictoires du point de vue chronologique, et excède très rarement avec précision les deux ou trois générations d'un espace généalogique pertinent pour les questions de co-résidence ; l'ensemble des faits amène le chercheur orienté sur les questions d'histoire orale dans la difficile situation suivante ; soit les Polynésiens contemporains veulent bien parler de ce qui précède la constitution de leur espace territorial familial - parler au delà, en somme, de leur 'opu - mais ils ne le peuvent ; ou bien ils peuvent parler de cet espace territorial mais cela va à l'encontre de ce qui est généralement souhaité.

La mémoire collective se trouve ainsi déportée vers les faits d'intégration aux cultures extérieures ; en l'occurrence, pour la période contemporaine, chronique des chefs de poste et administrateurs, des goélettes et des faits commerciaux (deuxième partie, chap. V). Ce n'est pourtant que dans le cadre de ces scories, de ces élaborations apparemment désordonnées, que peut se constituer l'histoire polynésienne ; ces services et désordres ne font jamais, en effet, que refléter les désordres et les complexités des processus historiques eux-mêmes.

|