|

Jean Benoist

“Individualisme et traditions techniques

chez les pêcheurs martiniquais”.

Un article publié dans la revue Les Cahiers d’outre-mer. Tome XII, 1959, pp. 265-285.

- Introduction

-

- Les lieux de pêche.

- Les embarcations.

- Les engins de pêche.

- Les méthodes de pêche.

- Traditions techniques et milieu culturel.

-

- Figures dans le texte

-

- Fig. 1. Le gommier

Fig. 2. Les nasses d'utilisation courante

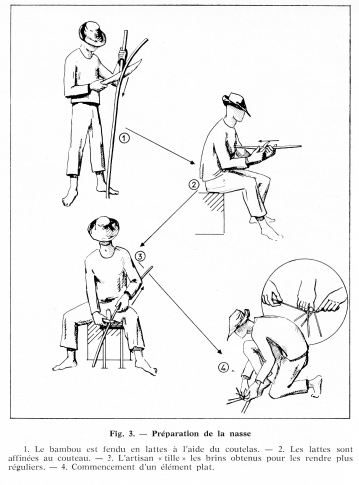

- Fig. 3. Préparation de la nasse

-

- Photographies hors-texte de M. Benoist (© droits réservés)

-

- Photo 1. Tressage de la nasse. 1958

Photo 2. Gommiers en mer.

- Photo 3. Lancement de l’épervier.

- Photo 4. Bellefontaine. On tire la senne, 1958.

- Photo 5. Bellefontaine. La senne.

- Photo 6. Départ du gommier avec un casier. Diamant, 1957.

- Photo 7. Retour de pêche.

- Photo 8. Retour de pêche.

- Photo 9. Nasse à coeur et vente du poisson 1958.

- Photo 10. Radeau. Sainte-Anne, 1957.

- Photo 11. Nasses bouteilles, Tartane, 1957.

Introduction

L'extrême diversité des instruments de pêche est liée à la variété des types de poissons, au nombre des méthodes susceptibles de capturer chacun d'eux, à une fabrication et une utilisation artisanales qui différencient un même objet et une même technique en une foule de formes locales.

Parmi toutes ces possibilités latentes, un peuple effectue un tri, et choisit puis développe certaines d'entre elles. Découvrir le déterminisme de cette sélection, la filière de ces choix, c'est atteindre le cœur de l'étude d'un groupe humain, car de ces mêmes orientations, écologiques, sociales, historiques ou psychologiques, procèdent les autres situations du groupe. En Martinique, les activités de pêche semblent, de ce point vue, particulièrement instructives ; elles reflètent en effet, d'une façon parfois difficile à déchiffrer, l'histoire du peuplement de l'île et de ses vicissitudes, celle de l'introduction de techniques de diverses origines et de leur fusion, et elles sont également le reflet et la conséquence d'un individualisme et d'un refus d'engagements à longue échéance qui caractérisent le pécheur martiniquais.

On pourrait penser que les pêcheurs sont nombreux sur cette île relativement longue et étroite, où les côtes sont donc assez développées par rapport à la surface des terres. En fait, le recensement général de la population de 1954 révèle que 3.171 individus, soit 4% de la population active, se sont déclarés marins-pècheurs, et ce nombre est encore largement supérieur à celui des inscrits maritimes. Il suffit de comparer cette proportion à celle des îles voisines des Saintes, il est vrai toutes petites, où la pêche occupe 70% de la population active, pour juger du caractère secondaire de l'activité des pêcheurs martiniquais. On ne doit pourtant pas seulement dénombrer les pêcheurs pour apprécier leur place avec justesse : leur concentration en quelques centres d'activité, une certaine solidarité professionnelle, la conscience très aiguë d'appartenir à un élément original de la population, à une sorte d'élite, l'espoir régulièrement réveillé d'un essor industriel de la pêche leur donnent, à la Martinique, un poids que ni leur nombre, ni leur place économique actuelle ne permettraient d'évaluer. Il n'est pas de plan de développement, ni de programme électoral qui ne fasse une large part aux pêcheurs et les missions d'études des pêches qui se sont succédé ont tour à tour renforcé l'espoir d'un essor quasi miraculeux et la méfiance en face de techniques qui paraissaient devoir violer la tradition et ébranler le fragile équilibre actuel.

La tradition est en effet extrêmement tenace en matière de pêche, car aux facteurs qui tendent à son maintien dans d'autres domaines d'activité s'ajoutent ceux qui tiennent à la nature aléatoire et dangereuse de la pêche : aux promesses offertes par des méthodes nouvelles, on préfère les certitudes des procédés déjà éprouvés et qui limitent la grande appréhension du pêcheur, l'inconnu.

Les lieux de pêche.

La vitalité des techniques traditionnelles est également due à la façon dont le pêcheur apprend son métier ; il est rare qu'il ait eu l'occasion d'acquérir des connaissances théoriques sur la navigation, et ce qu'il sait, il l'a appris au contact d'un « patron » dont il a été le matelot. Peu instruit en général, il connaît mal le milieu géographique où il est appelé à opérer. Il sait que la Martinique se place entre la Dominique et Sainte-Lucie, seules îles qu'il puisse apercevoir et avec lesquelles il soit en rapport direct, les autres îles des petites Antilles étant manifestement mal connues. Les canaux qui séparent la Martinique de ses deux voisines sont des lieux de pêche fréquentés, mais on s'y aventure avec le sentiment d'aller très loin : on va « au canal de Suez ». Quant à la mer, on la divise en une zone côtière qui ne dépasse pas quelques centaines de mètres ; une zone intermédiaire assez imprécise, nommée parfois Grands yeux, en raison de la présence du poisson de ce nom ; et le large que l'on appelle Miquelon. Miquelon, c'est « là où on a perdu les marques de la terre », d'où on ne voit plus que le sommet des montagnes et où on ne voit plus le fond, même si l'eau est très claire ; c'est aussi le lieu où passent les bancs de poissons migrateurs et où se tiennent le plus souvent les poissons volants ; le terme désigne donc une région où le pécheur se sent mal à l'aise, où ne vont que les plus courageux, mais où le poisson est très abondant.

Les côtes sont appréciées directement en fonction de leurs qualités pour la pêche envisagée ; on connaît les plages dont le fond est le meilleur pour senner, ainsi que les passes de la barrière madréporique, mais seulement sur le secteur étroit qu'on fréquente habituellement. La profondeur des fonds marins est évaluée en « brasses », la brasse étant l'envergure du pêcheur ; sa détermination est pratiquée quotidiennement, lors de l'immersion des lignes de fond ou des nasses. Les fonds sont classés en divers types : le fond sableux, la boue, le pâturage (algues), les fonds blancs (bancs de sable de la côte atlantique), les cayes, rochers immergés à faible profondeur.

Sur son parcours de pêche, le pêcheur se repère d'après certains éléments caractéristiques de la côte : arbres, maisons, relief. Il « se marque à l'équerre », c'est-à-dire qu'il détermine sa position en mer en se considérant comme au sommet d'un angle droit dont les côtés sont le prolongement des droites qui unissent deux à deux les repères ; c'est ainsi qu'il retrouve la position exacte de ses nasses.

Les courants dominants sont originaires de la branche nord-ouest du courant nord équatorial. Longeant la côte Est, le courant porte au Nord , sur la côte caraïbe, courant et contre-courant dominent alternativement sans avoir jamais beaucoup de puissance ; dans les canaux, le courant équatorial pénètre en mer des Antilles et se renforce au passage, conjuguant son action à celle des alizés. Les marées sont très faibles, ne dépassant que rarement 0,5 m. Le pêcheur connaît mal tous ces mouvements des masses marines. Le terme « marée » désigne les courants de tous ordres. En leur absence, « la marée est douce », sinon elle est plus ou moins forte. On « prend le sens de la marée » avant les opérations de pêche, car les contre-courants changent perpétuellement de direction. Cette notion de « marée » demeure toujours très immédiate et seuls les courants réguliers des canaux nord et sud sont connus d'une façon plus complète. La marée proprement dite est ignorée et il n'existe aucun terme pour désigner le flot ou le jusant.

La connaissance des conditions météorologiques est certainement bien meilleure mais essentiellement intuitive (« Avec un ciel comme çà, il y a des volants à Miquelon ), et difficile à faire analyser. Les saisons (sèche ou « carême », de janvier à juillet, des pluies ou « hivernage », de juillet à décembre) marquent des coupures nettes dans l'activité : le carême permet les pêches à Miquelon, l'hivernage les réduit à la région littorale.

La faune est classée d'après les modes de pêches : coquillages, groupe des « poissons rouges » pêchés à la nasse, groupe moins homogène des « blancs » capturés au filet près des Côtes, gros poissons que l'on pêche à la ligne le plus souvent à Miquelon, enfin les « volants » dont la pêche est très spéciale.

Les embarcations.

Les embarcations les plus simples sont les radeaux dont l'emploi est d'ailleurs très limité. La nature du rivage martiniquais confine à la zone d'eaux calmes et peu profondes qui s'étend sur une quinzaine de kilomètres au Sud de l'île, en deçà de la barrière madréporique. Les radeaux ne sont pas plus d'une centaine, répartis sur le sable de petites plages. Construits avec des hampes florales de sisal séchées pendant trois ou quatre semaines après avoir été prélevées, ils assemblent sept ou huit tiges semblables disposées parallèlement, liées à une extrémité, et embrochées transversalement par une traverse de bois à l'autre extrémité. La propulsion de ces radeaux est assurée à la gaffe.

Fig. 1. - Le gommier

A. Vue latérale. - B. Vue supérieure. - C. Coupe transversale passant par une « courbe ». - D. Coupe transversale passant par une paire de « taquets ».

1. Plat bord. - 2. Bordage. - 3. Coque. - 4. « Roi-gaba ». - 5. « Défense ». - 6. Eperon avant. - 7. Semelle. - 8. « Courbe ». -9. « Taquet ».

Les pêcheurs utilisent actuellement, dans leur grande majorité, les gommiers, qu'une tradition leur fait considérer comme absolument identique au canot des indiens Caraïbes. De fait, malgré quelques modifications de détail, le « gommier » se rapproche beaucoup du bacassa décrit par le Père Labat. Depuis quelques années, il est concurrencé par des engins d'inspiration directement européenne, les « yoles » (« demi-ronde » et « à fond plat »).

Il existe trois types de canots ou « gommiers » : le gommier de pêche, de loin le plus répandu ; le gommier de senne, adaptation du précédent à un type spécial d'activité ; le gommier de course, très rare et qui ne sera pas étudié,

Observable sur toutes les plages, à proximité des cases des pêcheurs, le canot de pêche ne varie guère d'un point à l'autre de l'île. En moyenne, il se présente comme une embarcation longue de six mètres et dont la largeur hors-bord, légèrement supérieure à un mètre au centre, se réduit symétriquement vers l'avant et vers l'arrière. La coque du canot est formée d'un seul tronc, pièce fusiforme qui porte le nom de l'arbre (le gommier) dans lequel elle a été creusée. Cette coque monoxyle est rehaussée par des bordages (rivages) qui doublent sa profondeur ; ce sont des planches épaisses qui courent de l'avant à l'arrière du gommier et que soulignent, à leur partie inférieure la « tringle », lamelle de bois qui dissimule la jonction bordage-coque, et à leur partie supérieure un plat-bord, lui-même doublé d'une seconde tringle, « la lisse ».

À l'avant du canot, le gommier s'amincit en un éperon renforcé par deux lames de bois dur : la défense ou taille-mère en avant, la fausse quille ou semelle en bas. La lame ainsi formée donne au canot son allure caractéristique ; elle joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la statique du canot et cette sorte de dérive est d'autant plus développée que celui-ci doit affronter une mer plus périlleuse. Les bordages se rejoignent en ogive sur une pièce décorative. le roi-gaba qui marque la proue du bateau. A l'arrière, le gommier s'amincit moins, les bordages se joignent par l'intermédiaire d'une pièce en trapèze, la « hausse arrière » sur laquelle sera fixé le gouvernail.

L'intérieur du canot est renforcé par des « membrures » transversales. Posées au moment du creusement du gommier, les « courbes » occupent son arc interne sans atteindre les bordages et servent à éviter l'écartement ou la rétraction transversale de la coque. Alternant avec les « courbes », les « taquets » fixent le bordage à la coque. Un gommier compte cinq ou six courbes et sept ou huit paires de taquets.

Les bancs sont en règle au nombre de quatre, soit, de l'avant à l'arrière : tote ti bô, où se trouve l'orifice qui permet de fixer le mât ; tote grand bô, place habituelle du rameur (le « matelot ») ; tote hacher, ou sont hachés les appâts ; tote pêcher, où se tient l'homme de barre (le « patron »).

La propulsion se fait à l'aviron, à la voile ou au moteur. La rame joue entre deux butées du plat-bord, tandis que l'homme assis à l'arrière dispose d'une pagaie pour gouverner. Mais, dès qu'il doit se déplacer sur de grandes distances, le pêcheur utilise sa voile. Celle-ci est formée de trois ou quatre bandes verticales de toile à drap cousues à la machine et renforcée aux quatre angles par une doublure. Rectangulaire, d'environ trois mètres sur quatre, elle est ourlée sur son pourtour par une ralingue à laquelle est fixée l'écoute.

Le mât est un tronc de bois-côte (Tapura guyanensis Aubl.), haut de cinq mètres ; il est parfois en bambou, ainsi que la « vergue », une livarde en réalité, qui traverse la voile en diagonale de son angle antéro-inférieur à son angle postéro-supérieur. Lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, la voile et le mât sont solidairement retirés.

Les moteurs sont d'apparition récente ; ce sont de petits moteurs hors-bord de fabrication anglaise ou américaine. Ils tendent à supplanter la voile, mais leur coût et les frais d'entretien restreignent encore leur usage.

Divers accessoires complètent le canot : le gouvernail, l'écope, demi calebasse nommée coui, d'un mot caraïbe, la « leste » formée de deux pierres d'une trentaine de kg, un grappin (le croc) qui sert à relever les nasses, et enfin la massue de bois, désignée sous le nom caraïbe de boutou. qui sert à assommer les poissons.

Les constructeurs du gommier classique ainsi décrit se raréfient à la Martinique et le renouvellement de la flotte de pêche est largement tributaire des îles voisines de Sainte-Lucie et de la Dominique. Là-bas seulement se trouvent encore des troncs de dimensions suffisantes pour permettre au charpentier d'y creuser une coque de canot, si bien que les Martiniquais achètent leurs coques déjà préparées chez leurs voisins, le « charpentier de marine » du village martiniquais se contentant de placer les bordages et de peindre le canot au goût de son client.

La peinture des canots est un des rares domaines à la Martinique où l'on puisse noter un certain souci d'esthétique dans l'apparence extérieure d'un objet. À l'opposé des cases qui frappent par leur absence de toute décoration, les canots sont toujours polychromes, la peinture couvrant d'une couleur différente chaque pièce de l'engin. À l'intérieur du gommier une croix est également tracée ; avec le nom, elle donne sa personnalité au bateau, personnalité qui paraît très chère au pécheur. Les noms des canots martiniquais déconcertent de prime abord ; rares sont parmi eux les noms qu'il est habituel de donner ailleurs à des bateaux ; bien souvent, le nom a des prétentions humoristiques (Arrière les jaloux , Laissez passer ces Messieurs ; Sang-froid) ou religieuse (Dieu me voit) et varie à l'infini.

En temps normal le gommier est entreposé sur le sable du rivage il est mis à l'eau par la poussée de trois ou quatre hommes et, dès qu'il est à flot, l'équipage (un ou deux hommes, parfois trois pour certaine pêches) monte à bord et donne une dernière poussée. Dès que le vent paraît suffisant, la voile est déroulée, le mât fiché dans l'orifice du tote ti bô, l'écoute tend la toile, place la vergue sous le vent du mât et est fixée à la paroi interne du bordage. Par bon vent, la manoeuvre ne présente alors plus de difficulté et consiste à tendre plus ou moins l'écoute ; par vent de travers le gommier a rapidement tendance à s'incliner. Pour éviter que la gîte ne devienne dangereuse, l'homme chargé de la voile contrebalance la poussée du vent en se déjetant vers l'extérieur, du côté du vent , il cale ses pieds sous un banc et se retient des mains à une barre, le bois-dresser dont il use comme d'un levier. Il dose son effort en s'arc-boutant plus ou moins.

Au retour du gommier, le mât est démonté à une trentaine de mètres de la côte ; le canot fait alors demi-tour et aborde en marche arrière à la rame.

Le gommier de senne est construit sur le même modèle que le gommier de pêche, mais il est modifié par deux facteurs : il a à porter une masse volumineuse de filets mais n’a pas à naviguer par mauvaise mer. Aussi est-il plus long, et surtout plus large dans sa moitié postérieure et ne présente-t-il qu'une ébauche d'éperon antérieur.

Le gommier ne possède aucun élément suffisamment caractéristique pour que son origine soit évidente. C'est une pirogue monoxyle qu'un bordage rehausse, propulsée à l'aviron ou à la voile carrée ; de telles embarcations abondent en Afrique ou en Amérique. À la Martinique deux textes anciens font état de la pêche et abordent la description des embarcations. Le P. Labat, dans ses « Nouveaux voyages aux îles d'Amérique » (1722) décrit les embarcations des Indiens Caraïbes de la Martinique : « L'avant était élevé et pointu... mais l'arrière était plat et coupé... les bords du bacassa (qui est une embarcation à coque monoxyle) avaient un évuage, c'est-à-dire... un exhaussement avec des planches dolées... (Il n'y avait) pas de gouvernail. Le caraïbe qui gouverne est assis à l'arrière du bâtiment et gouverne avec une pagaie... faite comme une pelle de four... Les pirogues ont ordinairement deux mâts et deux voiles carrées ».

En 1776, un inconnu a écrit une « Dissertation sur la pêche à la Martinique », dont le manuscrit inédit a été récemment découvert par M. Emile Hayot. A cette époque, les Caraïbes avaient pratiquement quitté la Martinique, mais leur souvenir était très vivant, et leur départ ou leur extermination ne furent peut-être pas aussi absolus qu'on le dit, ainsi qu'en témoignent certaines continuités dans les techniques de poterie et de vannerie qui impliquent un contact assez prolongé sinon avec des groupes organisés, du moins avec des individus isolés. L'auteur décrit le mode de creusement du tronc, dont il dit qu'il est à son époque tel que le pratiquaient les Indiens, procédé dont on se souvient encore à la Martinique et qui est toujours en usage dans les îles voisines. Puis il analyse la pirogue qui a « des courbes en dedans. D'un bois solide, elles forment une partie de cercle et sont surmontées d'allonges et de bordages.... celle du milieu et celle qui est la plus avancée sont percées de façon à recevoir le mât... Les tottes, ou barres sur lesquelles s'asseyent les rameurs... En haut du bordage, des taquets de bois bien cloués... Il y a deux voiles et un gouvernail fait d'une forte planche ».

Point n'est besoin de commenter ces citations qui montrent un grand nombre de similitudes entre le canot actuel et celui du XVIIIe siècle. Mais, à partir des vastes pirogues caraïbes, une évolution s'est faite dans le sens d'une navigation de plus en plus réduite dans ses ambitions, qui ne s'éloigne guère des côtes et ne porte pas de lourdes charges. Cette évolution a ramené à un seul type les diverses pirogues indiennes, type réduit qu'ont modifié très tôt des adaptations de techniques étrangères aux Caraïbes (aviron, gouvernail) ; mais ces modifications de détail ne portent pas sur la coque proprement dite qui n'a pas varié depuis le début de la colonisation.

Largement dominant à la Martinique, à la Dominique et à Sainte-Lucie, encore représenté par quelques exemplaires à Saint-Vincent et à Grenade, le gommier est totalement inconnu dans tout le reste de l'archipel. Cette aire d'extension, extrêmement restreinte, ne met pas en cause sa suprématie dans les territoires qui l'ont adopté. Depuis peu, des concurrents, appuyés par les pouvoirs publics, tentent sans succès de le détrôner : petites baleinières et dinghy guadeloupéen. Leurs échecs s'expliquent par des raisons sentimentales et un attachement à la tradition, mais surtout par des conditions économiques et sociales. Des embarcations plus volumineuses, plus coûteuses, bouleverseraient la hiérarchie actuelle, créeraient des difficultés plus importantes au « matelot » qui espère devenir « patron », imposeraient la transformation en salariés d'un grand nombre de pêcheurs indépendants qui préféreraient alors cesser leur activité. Maniable et de prix peu élevé, le gommier est parfaitement adapté à la manoeuvre par un équipage restreint, base de l'organisation sociale actuelle de la pêche.

Les engins de pêche.

Aux yeux du pêcheur martiniquais, les engins de pêche se divisent en trois classes d'importance à peu près égale : les lignes, les filets, les nasses. Il serait fastidieux de décrire ici en détail tous ces engins dont beaucoup ne sont que la réplique ou l'adaptation d'engins industriels métropolitains. On doit toutefois remarquer l'importance numérique des engins fabriqués par le pêcheur lui-même ou par ses proches, les échanges portant sur les matériaux beaucoup plus que sur les produits finis. Ce trait signe le caractère tout à fait artisanal des activités de pêche à la Martinique.

Parmi les lignes, outre les lignes de chanvre, de coton ou de nylon utilisées pour la pêche à la traîne, le pêcheur fabrique un dispositif de pêche côtière nommé bouée-z'orphies. Cet instrument assez original est une ligne longue d'une brasse suspendue à un flotteur d'une quinzaine de centimètres de côté taillé dans une écorce de bois-flot et dont l'hameçon pend ainsi sous le flotteur.

Certaines lignes portent une série de hameçons : la piscine, ligne à main lestée d'une pierre à laquelle sont suspendus par des avançons de coton une quinzaine de hameçons, et le palan qui est une palangre de plusieurs centaines de mètres. Les hameçons sont achetés dans le commerce, mais le pêcheur confectionne l'empile à son goût à l'aide d'un fil de cuivre.

Les filets sont très généralement en chanvre ou en coton. Le nylon aurait une certaine faveur s'il n'était si délicat à remailler. Instruments et nœuds sont les mêmes qu'en France et servent à « tisser » petits et grands filets, les premiers sont faits d'une seule pièce, les autres sont tissés en plusieurs pans qui seront raccordés par la suite. Le filet est alors ourlé de ses ralingues auxquelles il est lié par un fil de chanvre, l'agissure, et, à mesure que la ralingue est fixée, les flotteurs de liège ou les plombs sont introduits, de nombre et d'écartement variables selon que l'on fait un filet flottant ou un filet de fond. Le filet est alors « baigné ». Parfois il est coloré en bleu avec une teinture chimique, parfois il n'est pas teinté, le plus souvent il subit un traitement par une décoction d'écorce de bois-tan (Malpighia spicata) obtenue par macération dans l'eau bouillante. Le filet est immergé pendant deux heures dans le liquide qui a été versé au fond d'un canot, puis mis à sécher au soleil. Il gardera sa teinte acajou durant quatre ou cinq mois, durée moyenne de la vie d'un petit filet.

Les filets d'usage individuel sont peu nombreux, mais importants. Les éperviers sont utilisés surtout aux embouchures des rivières, et se présentent sous deux modèles, à grandes et petites mailles. Le calut, réservé à la capture des poissons volants, est déjà décrit dans la « Dissertation », sous le nom de kali que certains lui donnent encore, comme un instrument caraïbe. C'est un filet en poche monté sur une armature rigide dont on se sert comme d'une épuisette sans manche.

Les filets de fond et les filets flottants se présentent sous de nombreuses formes chacune adaptée à un type de poisson, par la dimension de ses mailles. On distingue ainsi le filet à balaou, aux mailles de 15 mm et de 8 mm, le filet d'orphies et le filet de volant aux mailles plus grosses qui sont tous trois des filets flottants. Les filets de fond ont des mailles de trois à cinq centimètres. Il existe également des tramails et des folles.

Fig. 2. Les nasses d'utilisation courante

a. Nasse « à coeur ». 1. Plateau ; 2. Goulon ; 3. Tour ; 4. Goulot. - La vannerie, qui est le carreau à trois éléments, n'est figurée que sur un angle de l'engin.

b. « Mâchoire » ou « bouteille >,. - La vannerie n'est figurée qu'aux extrémités de la nasse.

La senne est formée par la juxtaposition de pentes (pans) de mailles de diverses dimensions, les plus grandes étant les plus près des extrémités et par des cordes de halage qui prolongent les ralingues.

La senne martiniquaise n'est pas très grande, ne dépassant pas 250 m de long et 6 mètres de haut. Outre ses flotteurs et ses plombs équilibrés comme ceux d'un filet de fond, la senne est lestée de pierres, les goulots, qu'on retire en fin de pêche pour mettre le filet à sécher.

L'entretien des filets est le fait de leur propriétaire. Les mailles déchirées sont réparées à l'aiguille, mais si les dégâts sont trop importants, on change la « pente » en conservant la ralingue.

Au repos, après séchage, le filet est replié et déposé sur un plateau de bois, le tray, et placé à l'abri sous un hangar toujours annexé à la case.

Les nasses sont en vannerie ou en grillage. Elles dérivent toutes de deux modèles : la nasse cylindrique ou mâchoire, et la nasse à claire-voie en éléments plats ou casier (fig. 2).

Ces nasses sont le premier outil du pêcheur, le seul qu'il puisse confectionner entièrement sans acheter le moindre matériau, aussi est-ce par leur acquisition que débute celui qui ne possédant rien désire faire de la pêche, quoique la technique de vannerie, sans être très compliquée nécessite un certain apprentissage. Très répandues, les nasses peuvent être observées sur tous les points de pêche de l'île, chaque région ayant toutefois ses préférences pour telle ou telle variante du modèle moyen.

Il y a d'abord les nasses cylindriques. Selon les localités, elles sont nommées « mâchoires » ou « bouteilles ». Elles ont tout à fait la forme de ce dernier objet : hautes d'une cinquantaine de centimètres, elles sont régulièrement cylindriques sur un peu plus de la moitié de leur hauteur, puis elles s'effilent en un col. Ce col, béant, est la porte de sortie du poisson, obturée par un bouchon lorsque la nasse est immergée. Le goulot de la nasse (goulon) est un cône emmanché dans celle-ci, et formé de lattes de bambous liées par une nappe transversale, elle aussi en bambou. La partie supérieure est taillée en pointe rendant impossible tout reflux des animaux prisonniers.

La vannerie est une vannerie tissée, type clayonné : à une dizaine de montants verticaux se croisent perpendiculairement des brins souples enroulés en hélice en laissant alternativement un pris et un sauté.

L'emploi des nasses en élément plat est beaucoup plus général. C'est elles que tressent en fin d'après-midi ces pêcheurs rassemblés sous un arbre. Un ou deux hommes travaillent, les autres les regardent et bavardent avec eux. Ils ont choisi un endroit ombragé où le sol est plat et sec ; les matériaux, bambou sec ou tiges de mirette (Calliandra tergemina), et les outils, couteau et coutelas sont à terre. Le pêcheur est assis sur un banc. Le bambou est alors fendu longitudinalement en quatre, six ou huit fragments à coups de coutelas. C'est le moment où vont être faites les « tresses », les brins, à partir des lattes précédemment obtenues. Posant ces « tresses » sur le « moule », pièce de bois en relief sur son banc, l'artisan les affine et les régularise . il les « tille » ; le couteau appuie le brin sur le moule et la main droite le tire vers l'arrière, le faisant ainsi raboter par le couteau sans que celui-ci se déplace (fig. 3).

On « lace » alors le casier. Étant fait d'un assemblage d'éléments plats, ce type de nasses est confectionné par pièces détachées qui sont finalement assemblées. La plupart des pêcheurs ne tresseraient pas leur nasse sans un modèle, par crainte de produire des éléments inutilisables. Ce modèle est posé à terre devant l'homme et les fibres sur lesquelles il va travailler reproduiront fidèlement le laçage de celles du modèle. Assis, l'homme saisit deux brins qu'il place en croix et auxquels il inflige une double torsion, puis il pose ce « début » à terre, sur l'emplacement correspondant du « modèle » et maintient le tout avec son avant-pied. Un troisième brin est introduit transversalement, et le « laçage » se poursuit. La vannerie employée est le carreau à trois éléments où les mailles résultent de l'enchevêtrement de deux nappes diagonales superposées à une nappe horizontale qui passe sous les brins de la nappe inférieure et sur ceux de la nappe supérieure. Chaque nouveau brin introduit fait partie de la nappe horizontale, et au niveau des bords, il est replié pour former les nappes diagonales.

Fig. 3. Préparation de la nasse

1. Le bambou est fendu en lattes à l'aide du coutelas. - 2. Les lattes sont affinées au couteau. - 3,. L'artisan « tille »les brins obtenus pour les rendre plus réguliers. - 4. Commencement d'un élément plat.

Tout en travaillant, l'homme « compte les mailles » dont le nombre définit la longueur et la largeur de chaque pièce. Les pièces terminées sont montées ensemble par une ligature qui passe de maille en maille, et réunit successivement les deux plateaux supérieur et inférieur au « tour » de la nasse où est ménagé un orifice pour le goulot.

La confection d'une nasse n'est pas entreprise d'une seule traite. À la tombée du jour le travail cesse, et chacun rentre à sa case ; au total un engin moyen demande une dizaine d'heures.

La nasse ainsi achevée se présente schématiquement comme un parallélépipède de faible hauteur, avec> des faces supérieures, les « plateaux » ou cœurs, des faces verticales, ou tours formées d'une ou deux pièces, entre lesquelles un ou deux orifices larges d'une vingtaine de cm hébergeront les goulons coniques.

Les plateaux dérivent tous du même schéma, les nasses à deux entrées résultant de la combinaison de deux nasses à une entrée placées côte à côte et orientées en sens inverse. La maille de ce genre de vannerie est hexagonale. Pour la suivre, les angles des plateaux doivent donc avoir 120° ou 60°, par utilisation de l'angle supplémentaire.

L'entrée du poisson, le goulon, est un entonnoir conique dont la paroi présente une fente étroite. Cette pièce est emmanchée dans l’orifice du tour de la nasse. La nasse est complétée d'un certain nombre d'accessoires : une superstructure de bâtons de bois ti-baume maintient sa rigidité ; un « goulot » ou pierre de lest est fixé autour de la nasse ; rarement, un câble relié à un flotteur permet le repérage des nasses immergées. Les plus grandes de ces nasses mesurent 350 X 170 X 75 cm, les plus petites 60 X 40 X 15 cm.

La nasse en grillage métallique tend à supplanter la nasse en vannerie sur bien des points de pêche. Un fait remarquable est son exacte similitude avec la nasse de bambou. Les mêmes formes, les mêmes angles, la même conception des goulons régissent la construction des deux engins. Or il a été dit combien la forme de la nasse de vannerie dépendait étroitement du mode de tressage des brins, notamment en ce qui concerne les angles que font les arêtes entre elles. Cette contrainte passe à tel point inaperçue de ceux qui s'y soumettent, qu'ils la jugent inhérente à la fonction de l'objet fabriqué et non à la technique de sa fabrication. Si bien que, lorsque l'on demande à un pêcheur pourquoi il découpe ses grillages selon les tracés anciens, ce qui lui occasionne plus de travail et fait perdre plus de chutes que de faire des nasses à peu près cubiques, il répond que seul l'ancien dessin fait des nasses « pêchantes ». Il y a là un exemple de la solidité de la tradition martiniquaise, exemple qui d'ailleurs se retrouve souvent, et dans bien des pays. lors de l'introduction d'une technique nouvelle, avant que ne soit disparu le souvenir de la technique qu'elle a remplacé.

L'origine des nasses, dans leur forme actuelle, n'est pas très claire. Les documents historiques sont muets à ce sujet. Seule la « Dissertation » déjà évoquée traite de deux types de nasses ; l'un correspond à une nasse de pêche en rivière encore utilisée et qui semble avoir été un instrument caraïbe, l'autre se rapproche des « casiers » actuels et l'auteur anonyme dit qu'elle est propre aux Nègres. Les « mâchoires » sont plus ou moins connues à travers les petites Antilles, tandis que les nasses en éléments plats ont une large diffusion, de Saint-Vincent à Haïti où elles sont de très grande taille. Les nasses en grillage sont plus répandues à la Martinique que dans les îles voisines, ce qui indiquerait un pouvoir d'achat supérieur chez le pêcheur martiniquais.

Les méthodes de pêche.

On étudie habituellement les techniques de pêche selon les engins utilisés ou selon les poissons recherchés. Mais le pêcheur effectue plus ou moins consciemment une classification inspirée de préoccupations plus concrètes ; il ne rapproche pas le carrelet de la senne, ni la ligne à main de la palangre et tient avant tout compte de l'effort fourni, du danger couru, du déploiement de forces mises en jeu et du bénéfice à en escompter. La distance parcourue, les capitaux engagés, la valeur commerciale du produit obtenu sont à ses yeux les véritables éléments de comparaison de deux méthodes de pêche.

Ces critères, qui seront adoptés ci-dessous, ont l'avantage de serrer au plus près la réalité.

Les petites pêches côtières sont nombreuses et variées. Il s'agit d'activités accessoires exercées souvent par les femmes et les enfants : ramassage des « chadrons » (oursins), des « soudons », bivalves qui vivent sur les hauts fonds de la côte Atlantique, des huîtres de la région François-Vauclin. Les crabes sont capturés avec des nasses, ou, à terre, dans des pièges. Plus originale est la pêche au «chatrou » (seiche). De la main gauche le pêcheur tient un long bâton au bout duquel est attaché un gros crabe vivant qu'il promène ainsi dans les anfractuosités rocheuses ; dès qu'une seiche apeurée s'enfuit ou bondit vers le crabe, elle est harponnée avec un crochet. Une autre pêche use d'un animal vivant, mais cette fois, c'est le chatrou qui joue le rôle de chasseur : fixé sur le bâton, il est promené sous les pierres où abondent les langoustes qui, ainsi délogées par la crainte de l'intrus, sont happées par une foëne.

Une des pêches les plus pratiquées est celle à la senne. Entre le Diamant et le Prêcheur, c'est-à-dire sur la côte caraïbe, on « tire la senne » tous les matins. Cela permet de fournir à coup sûr un minimum d'appât (lac) aux pêcheurs qui prennent la mer, et parfois d'encercler un banc de poissons. On senne donc, ou bien à l'aveuglette, de préférence avant l'aube, ou bien à vue, si un banc de passage a été repéré. Dans le second cas, la pêche met en branle tout le village : de la plage, un homme a aperçu un banc de bonites, il l'a annoncé en soufflant, dans une « corne de lambi », deux coups de trompe qui rappellent une sirène de navire.

Aussitôt les embarcations sont poussées à l'eau : le canot de senne, et une demi-douzaine de canots de pêche. Des hommes et des enfants accourent sur la plage. Les petits canots sont allés, le plus vite possible au-delà du banc de poissons et jouent le rôle de rabatteurs, leurs rameurs lançant des pierres et frappant la mer à coup d'avirons. Cependant le canot de senne décrit, en lançant son filet, un demi-cercle dont la concavité regarde le, rivage ; il revient à la côte, après une vingtaine de minutes, en ramenant une corde de halage de la senne, l'autre ayant été laissée aux mains d'un groupe de haleurs au moment du départ. On commence aussitôt à haler le filet. Les haleurs ne sont pas alignés, mais disposés en arc de cercle, sur la convexité de la courbe décrite par la corde. En tirant la senne, ils ne se déplacent pas, mais font venir la corde à eux dans un effort simultané de l'équipe, très rarement guidé par un chant. Pendant que le filet se rapproche de la rive, les canots se resserrent et se rassemblent. Immergés jusqu'à mi-corps, deux hommes surveillent l'arrivée du filet et dégagent la ralingue inférieure si elle accroche un obstacle. Lorsque la nappe atteint la rive, la ralingue inférieure est halée légèrement en avance sur la ralingue supérieure, de façon à ce que la senne « forme une bourse », prenant une concavité dans le plan vertical où le poisson est retenu. Pendant que la senne est ainsi ramenée à la côte, les équipes de haleurs, distantes au début de 200 ou 300 mètres, se sont rapprochées jusqu'à n'être plus qu'à une trentaine de mètres l'une de l'autre. Seule l'équipe qui est en amont du courant côtier s'est déplacée, de façon à éviter que le filet ne prenne une position horizontale. Plus le filet se resserre, plus les poissons s'affolent et bondissent ; les canots lui coupent toujours la retraite et redoublent de bruit.

Le filet étant à quinze mètres de la côte, les haleurs s'avancent dans la mer en soulevant les ralingues ; la senne est presque horizontale, formant un plateau que le poisson déprime ; son contenu est versé dans les canots et assommé au boutou, pendant que les femmes et les enfants dégagent des mailles de la partie du filet abandonnée sur la plage de petits poissons qu'ils s'approprient. Le coup de senne a duré une heure. Il peut avoir rapporté plusieurs centaines de milliers de francs.

Débarrassée de ses dernières captures et libérée de ses « goulots », la senne est alors suspendue aux fourches de bois fichées en permanence dans le sable de la plage ; elle y restera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche, puis elle sera repliée et mise à l'abri.

L'exploitation de la senne nécessite une main-d'oeuvre importante et une bonne entente entre les possesseurs de filets, étant donné qu'ils ne peuvent travailler tous en même temps. Point de convergence de rapports sociaux, elle amorce une coopération entre les pêcheurs.

Mais la majorité des activités de pêche n'a pas ce caractère collectif ; l'individualisme de ceux qui les exerce est au contraire frappant : un patron-pêcheur prend la mer seul ou accompagné d'un ou deux hommes, et, à faible distance de la côte, il pratique la ou les méthodes que lui dictent la saison ou ses affinités. Parallèlement, d'autres pêcheurs agissent comme lui, mais indépendamment de lui, et seules les conditions météorologiques, le milieu et la distribution du poisson dans la mer donnent un semblant d'unité à cette action disparate.

Cette pêche côtière est la plus importante, la plus active, la plus pratiquée. Ses méthodes sont nombreuses. Un premier type est la pêche à la ligne. La bouée-z'orphies tire partie du fait que les orphies se déplacent par petites bandes à faible distance de la surface. La pêche met en oeuvre une trentaine de « bouées » appâtées avec des fragments de seiche : le pêcheur s'éloigne en canot et, arrivé à une trentaine de mètres de la côte, il dépose sur l'eau une première bouée ; continuant en direction du large il dispose en ligne droite, de trois en trois mètres, ses petites lignes. Une fois que la dernière est placée, il retourne relever la première, la relève si un mouvement du flotteur fait espérer une prise, détache le poisson, appâte à nouveau et repose la bouée. Apanage de la côte Ouest, car elle ne peut se pratiquer sur un côte exposée au vent, cette méthode demande un matériel réduit ; d'un bon rapport si les circonstances s'y prêtent, elle est la pèche d'appoint de l'isolé qui emprunte un canot en dehors des heures où il s'engage comme matelot d'un patron-pêcheur.

Il faut citer deux autres procédés de pêche côtière : la boule et la piscine. On nomme « boule » un hachis de poissons frais agglomérés avec du sable qui enrobe l'hameçon et l'appât. Cette « boule », préparée sur la tôte hacher, a la taille « d'une grosse mangue » ; la ligne porte un seul hameçon suspendu à deux ou trois brasses de fil d'acier qui joue le rôle de conducteur. Au-dessus d'un « banc », c'est-à-dire d'un haut-fond rocheux, le pêcheur immerge cette ligne ; la boule est tenue dans la main et posée avec précaution dans l'eau où elle s'éparpille lentement en descendant, attirant ainsi le poisson dans son sillage. Par 40 brasses environ, le pêcheur « casse la boule » en ébranlant la ligne d'un coup sec ; ce qui reste du hachis est ainsi dispersé autour de l'appât auquel le poisson mord vite ; cette pêche est destinée à la capture des grosses pièces.

La « piscine » (encore nommée pied-de-fond, coup-bas, ou pécherbas) utilise la ligne précédemment décrite sous ce nom, qui est immergée par 40 brasses environ et remontée lorsque sept ou huit poissons ont été ferrés.

Boule et piscine se font sur les mêmes terrains de pêche et dans les mêmes conditions. Le « palan », méthode qui exige un capital initial assez important n'est utilisé que par quelques pêcheurs plus riches que la moyenne ; sa technique n'offre rien d'original.

La pêche au filet est faite suivant des techniques diverses. Les filets de fond se manoeuvrent à peu près tous de la même façon. Porté à l'arrière d'un canot, le filet est lancé sur une ligne à peu près droite, puis relevé après un temps d'attente. L'immersion doit avant tout tenir compte de la « marée » dont la force ne doit pas coucher l'engin. Un seul canot suffit à l'utilisation du filet. avec trois hommes à bord. Les filets de fond sont essentiellement utilisés à la capture du maquereau.

La folle est également d'usage courant ; tendue en travers des anses sur les plages desquelles les tortues viennent pondre, elle sert à leur capture.

La pêche aux filets flottants se fait avec deux canots. Partis vers trois heures du matin, ils arrivent sur les lieux de pêche vers quatre heures, l'opération devant se dérouler avant le jour pour que le poisson ne soit pas effarouché par la vue du filet. Les deux canots se placent bord à bord, puis s'écartent, l'un tenant une extrémité du filet, l'autre larguant la nappe à mesure qu'il s'éloigne. Les pêcheurs profitent du courant (car cette pêche se fait en général dans les canaux du Nord et du Sud de l'île) : dès que le filet est déployé, les deux canots se laissent pousser par ce courant. Les bancs de poissons nagent au contraire à contre-courant et viennent s'engager dans le filet. Les orphies, à la différence d'autres espèces, n'ont toutefois pas tendance à se prendre dans les mailles, et pour interdire tout reflux, les pêcheurs lancent des pierres en avant de leurs canots ; les canots traînent ainsi le filet à la dérive pendant environ une heure puis commencent à le refermer : toujours dérivant, ils se rapprochent, puis se croisent, enfermant le banc de poissons qui, n'ayant pas tendance à plonger, se trouve prisonnier. Hâlant le filet à la manière d'une senne, les hommes recueillent alors leur prise.

La pêche à la nasse impose d'autres manoeuvres. Il est très rare qu’un pêcheur ne possède pas quelques nasses, et l'usage de cet engin est absolument général. La « mâchoire » est bien moins répandue que le « casier » et ne sert qu'à la pêche au congre à proximité du rivage. Mais le « casier » est d'un usage quotidien. Immergé pour une quinzaine de jours, appâté ou non, le « casier » est repéré en mer par ses « marques ». Le pêcheur qui possède plusieurs nasses de ce type en relève une tous les deux ou trois jours, les autres attendant leur tour. Cette rotation exige du pêcheur une grande mémoire s'il ne veut pas « perdre ses marques », et on considère avec raison que c'est d'après ses aptitudes à « garder ses marques » qu'un homme se compte ou non parmi les bons pêcheurs de nasse. Pour « lever » la nasse, le pêcheur retourne sur sa « marque », descend son « croc » qui se fiche dans les mailles de l'engin et hale celui-ci.

Outre les grandes nasses, les pêcheurs disposent de petites nasses qui sont mises en action dans la méthode dite du tombé-lévé. La nasse est de taille suffisante pour capturer toutes espèces de poissons, mais ses dimensions restreintes permettent d'en charger une dizaine sur un canot. Le terrain de pêche ne doit pas dépasser dix brasses de profondeur ; chaque nasse est appâtée, puis, ainsi que sont mises à l'eau les bouées-z'orphies, elle est « tombée » tandis que le canot se déplace lentement et se prépare à immerger la nasse suivante. Quand la dernière nasse a été mouillée, le canot retourne vers la première pour la « lever », en extraire le poisson, et la « tomber » à nouveau jusqu’à ce que la pêche soit jugée suffisante.

La pêche hauturière est la pêche « à Miquelon ». On va « à Miquelon » pour faire une pêche très fructueuse qui, par son rapport, rompra l'enchaînement petite pêche-dépenses quotidiennes ; on y va à la poursuite des bancs de thons ou des « lits » compacts de poissons volants.

La pêche combine le plus souvent deux méthodes : la traîne et la pêche au poisson volant, En général on met en place les lignes de traîne, puis on capture les volants, interrompant leur pêche chaque fois que la traîne le réclame. Deux lignes sont tenues par un pêcheur assis à l'arrière du canot, une troisième par un pêcheur qui, assis au milieu, veille également à la stabilité de l’embarcation. Le canot est abandonné à la dérive dans le sens du courant. Lorsque deux ou trois thons ont été pêchés, la pêche cesse.

La pêche au poisson volant tire parti de l'instinct grégaire de l'animal. Le canot arrivé sur les lieux de pêche se place par le travers du vent ; quelques premiers poissons sont capturés à la ligne et vont servir d'appelants ; il existe plusieurs façons de les utiliser :

Une botte de paille est étalée sur l'eau, au vent du canot. Attirés par l'ombre, les poissons s'accumulent sous la paille « pour se frotter le ventre » (pour pondre). Alors le pêcheur prend son « calut » de la main gauche et le maintient sous l'eau, au-dessous de la paille ; de la main droite il saisit deux volants vivants qu'il retient entre son index et son médius, en arrière des ailes, la queue dirigée vers l'avant, au centre du calut. Attirés par les frétillements, les autres volants entrent dans le calut qui est relevé d'un coup sec,

Cette pêche donne d'excellents résultats, mais est relativement lente. Depuis quelques années, le filet « de volant » tend à suppléer aux insuffisances du calut. Mis à la mer à partir du milieu du canot, il se déploie perpendiculairement à celui-ci. Ses mailles, de la dimension de la tête du poisson, retiennent les volants qui passent à la nage et leur instinct grégaire en fait affluer d'autres vers les premiers prisonniers. Mais le filet doit être assez rapidement remonté pour que les requins ne viennent pas le déchiqueter.

Quelques pêcheurs usent encore d'un ancien procédé qui consiste à faire de l'ombre en déployant la voile à la surface de la mer et à capturer les volants sous la voile ; parfois également, on attire les volants en répandant sur la mer du sang de requin.

Traditions techniques et milieu culturel.

L'inventaire des méthodes. l'examen des engins, l'observation des gestes quotidiens, permettent non seulement d'analyser des faits matériels, mais aussi d'accéder à une connaissance plus totale de l'homme qui les élabore. Ce sont finalement son comportement et ses motivations qui se dévoilent ; car les techniques et l'homme s'adaptent l'un à l'autre et se modèlent un visage commun. Quel est alors le visage que révèlent les à-côtés humains du bilan matériel que nous avons fait ?

Marquée par le rythme imposé par les saisons et les jours, sur lequel surgissent les imprévus de la chance et du danger, la psychologie du pêcheur est avant tout imprégnée d'un sentiment de dépendance envers les éléments. Dans l'état rudimentaire de sa technique, la mer commande plus que lui le rythme des départs et le choix des emplacements de pêche, un mauvais temps empêche le canot de sortir, une tempête détruit les nasses. Cela fait désirer à tous les pécheurs des engins plus puissants qui les libèreraient d'une bonne part de ces contraintes. Ils désirent pouvoir améliorer la production de leurs opérations de pêche et accroître leur rayon d'action. Les engins actuels sont nombreux, variés, adaptés à de nombreux types de pêche, à de nombreuses espèces de poissons, mais les pêcheurs comprennent leur faible rendement, la part trop grande du hasard dans les résultats, le manque d'efficacité de leurs efforts, et ils voudraient que cela change. Que de fois on les entend réclamer l'apparition de filets tournants, ou même de stations radar qui repèreraient les bancs de poissons !

Mais tout se limite à ces vœux souvent utopiques, et les nouveautés ne sont admises en fait qu'après avoir été filtrées, transformées jusqu'à n'en plus être.

En suivant au jour le jour la vie d'un pêcheur, on pourra peut-être entrevoir une explication à cette stabilité dans une imperfection technique connue, qui domine la pèche martiniquaise et se répercute sur le niveau de vie des pêcheurs comme sur l'alimentation de l'île. Il ne s'agit pas de s'attarder au cas exceptionnel de ces hommes riches qui possèdent plusieurs canots et plusieurs sennes, qui habitent dans une maison de ciment à deux étages, et dont le comportement social et familial se rapproche au maximum de celui de la petite bourgeoisie urbaine... Il faut voir comment se déroule la vie d'un de ces habitants des plages, souriants, pieds nus, torse nu, porteurs d'un pantalon de toile et d'un grand chapeau qui vivent dans des cases de bois qu'ils ont construites au long des anses sablonneuses. Les biens d'un tel pécheur se réduisent à sa case, quelques nasses, un filet et parfois un canot. Il dispose de peu d'argent et il considère que son véritable capital est son matériel de pêche où il investit ses économies.

Il est le plus souvent « matelot », c'est-à-dire qu'il travaille en association avec un « patron-pêcheur », semblable à lui, mais propriétaire d'un canot. Le matin, vers quatre heures, il embarque et la pêche commence. En saison des pluies, on ne s'éloigne guère des côtes et souvent patron et matelot pêchent chacun pour leur compte, avec leurs propres engins, ne mettant en commun que le canot et leurs efforts. Sinon le matelot reçoit en fin de pêche une « part » du poisson réparti entre le « capital » (canots et filets) et le « travail » (une part par homme, patron compris), selon un code qui varie avec les méthodes de pêche.

La pêche s'achève vers midi, et chacun vend sa part sur la plage aux consommateurs du village ou aux marchandes prêtes à partir pour la ville. Le reste du jour se passe à entretenir ou confectionner des engins, ou à cultiver un lopin de terre. De jour en jour, le pêcheur gagne ainsi de quoi assurer sa subsistance, les bonnes pêches comblant le déficit des mauvaises. Mais ses gains, que le paysan des mornes juge exorbitants, sont largement amputés par les frais de renouvellement d'un matériel fragile et ne permettent pas d'économies.

En saison sèche, on va deux ou trois fois par semaine « à Miquelon ». Matelot et patron comptent sur le bénéfice de cette pêche au large pour faire des achats plus importants. C'est en pêchant « à Miquelon » qu'on peut conquérir son canot ou un grand filet. L'effort est jugé rude et dangereux mais il est la seule chance d'accroître son capital. La pêche va durer tout le jour, le retour se faisant en fin d'après-midi, parfois à la nuit, et, là encore, chacun vendra lui-même au mieux sa part de pêche.

Parfois le même homme, à l'appel de la corne de lambi, va tirer la senne. S'il fait partie d'une équipe stable, attachée à la senne de tel ou tel propriétaire, il recevra une somme correspondant à la fraction du produit de la vente qui revient à chaque haleur, et c'est d'ailleurs la seule circonstance dans laquelle un pêcheur soit rétribué par de l'argent et non par du poisson. Sinon, il aura droit au menu fretin récupéré dans les mailles du filet.

Aussi, ce qui frappe l'observateur est l'extrême indépendance de chaque pécheur. Pas de véritable hiérarchie, une fluidité extrême de l'emploi, une perméabilité sociale qui permet à tout matelot travailleur de devenir « patron », mais l'impossibilité pour un « patron » de disposer d'une équipe de salariés. Le matelot n'agit pas sous les ordres du patron, mais il s'associe à lui provisoirement, et celui-là même qui tire une senne accepte de coopérer, mais non de se subordonner.

Et c'est sans -doute à ce niveau que s'articulent les concepts sociaux et les techniques, ensemble pratiquement indissociable dans l'esprit du pêcheur.

Les techniques sont rudimentaires, mal à l'épreuve des aléas de la mer ; elles ignorent la puissance que pourrait leur donner l'industrie moderne. Mais cette soumission aux contraintes de la nature n'est que le prix de la libération d'une autre contrainte jugée bien plus pénible. Une embarcation plus vaste, un rayon de pêche élargi, une vie économique plus intense et mieux intégrée à celle de l'île entière impliqueraient en effet une série d'engagements. de dépendances, dont l'acceptation apparaît impossible, en vertu de ces motivations déjà évoquées qui font l'essence d'un groupe humain.

Tous les procédés que préfèrent les pêcheurs sont caractérisés par la fragmentation des efforts au gré des initiatives individuelles, par la limitation des activités qui nécessitent une coopération au profit de la dispersion des hommes et de leur matériel, par le refus de tout ce qui peut altérer le sentiment d'autonomie de l'individu. Refusant de s'associer, pêchant en solitaires, les Martiniquais choisissent toujours entre deux modes de vie dont l'un est matériellement plus assuré, mais moins indépendant, et l'autre plus hasardeux, mais moins soumis aux exigences d'autres individus, Leur idéal de liberté en face des hommes, qui alimente les discours électoraux et la littérature locale, se reflète ainsi dans le choix de techniques. Inconscient à ce niveau, ce désir d'être son propre maître est permanent, et le manque de coopération est souvent jugé par eux avec un semblant de regret nuancé de fierté.

On tente de l'extérieur d'améliorer la pêche, on tente d'introduire des méthodes nouvelles. Mais la tradition résiste. Il suffit de voir un gommier à moteur en train de mouiller ses nasses de grillage « en cœur » pour se convaincre qu'elle annexe ce qui paraissait destiné à la détruire.

Cependant les structures et les motivations sociales ne sont pas éternelles. Plastiques, elles évoluent au contact d'influences culturelles qui, modifiant les équilibres, agissent à la fois sur les supports psychologiques et sur les faits matériels de la vie quotidienne. Et sans doute les techniques traditionnelles survivront-elles autant que certaines façons de concevoir la vie, puis changeront-elles à mesure que l'échelle des valeurs se transformera.

Jean BENOIST.

Photo 1. Tressage de la nasse. 1958

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 2. Gommiers en mer.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 3. Lancement de l’épervier.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 4. Bellefontaine. On tire la senne, 1958.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 5. Bellefontaine. La senne.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 6. Départ du gommier

avec un casier. Diamant, 1957.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 7. Retour de pêche.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 8. Retour de pêche.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 9. Nasse à coeur et vente du poisson 1958.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 10. Radeau. Sainte-Anne, 1957.

(© droits réservés, Jean Benoist)

Photo 11. Nasses bouteilles, Tartane, 1957.

(© droits réservés, Jean Benoist)

|