[7]

Introduction

[8]

[9]

Mise en contexte historique et politique :

de la mission sociale à la responsabilité sociale

des universités, et retour

Dorval Brunelle

Le présent collectif est coiffé d'un titre qui pourra paraître suranné, voire même hautement contestable [1]. En effet, [10] pour plusieurs, la notion de « mission sociale » serait résolument datée et notablement vague, et c'est la raison pour laquelle de nombreux penseurs et chercheurs réfléchissent et travaillent désormais à partir de l'idée de « responsabilité sociale de l'université » (RSU), une thématique qui fait l'objet d'une importante littérature spécialisée et à laquelle, de surcroît, se consacrent plusieurs observatoires et laboratoires de recherche. Toutefois, comme la notion de mission sociale est à la fois plus ancienne et mieux accréditée, et comme c'est celle autour de laquelle et à partir de laquelle les présentations et les débats avaient été organisés dans la cadre du colloque dont nous publions aujourd'hui les actes, il s'est avéré important d'en maintenir le titre et ce, d'autant plus que le colloque s'inscrivait dans un cycle pluriannuel consacré à explorer les missions sociales des universités à l'échelle des Amériques. Le présent collectif est coiffé d'un titre qui pourra paraître suranné, voire même hautement contestable [1]. En effet, [10] pour plusieurs, la notion de « mission sociale » serait résolument datée et notablement vague, et c'est la raison pour laquelle de nombreux penseurs et chercheurs réfléchissent et travaillent désormais à partir de l'idée de « responsabilité sociale de l'université » (RSU), une thématique qui fait l'objet d'une importante littérature spécialisée et à laquelle, de surcroît, se consacrent plusieurs observatoires et laboratoires de recherche. Toutefois, comme la notion de mission sociale est à la fois plus ancienne et mieux accréditée, et comme c'est celle autour de laquelle et à partir de laquelle les présentations et les débats avaient été organisés dans la cadre du colloque dont nous publions aujourd'hui les actes, il s'est avéré important d'en maintenir le titre et ce, d'autant plus que le colloque s'inscrivait dans un cycle pluriannuel consacré à explorer les missions sociales des universités à l'échelle des Amériques.

Cela dit, il y a bien sûr une raison beaucoup plus fondamentale pour laquelle la notion de mission a été maintenue qui tient au fait que cette notion apparaît première aux deux niveaux historique et épistémologique, un double antécédent qui est indispensable pour pouvoir envisager en quoi et comment la responsabilité sociale en constitue à la fois un prolongement et un dépassement, voire même, à la limite et pour plusieurs, un détournement. D'ailleurs, il est intéressant de noter au passage que l'institutionnalisation de la RSU comme domaine de recherche et objet de veilles aura pour effet de conduire à un dédoublement sémantique à la fois [11] révélateur et significatif en ce sens que la RSU, elle-même issue de la mission sociale de l'université (MSU) au sens large de l'expression, n'en induira pas moins la poursuite d'un ensemble d'actions dont certaines reprendront la notion de « mission » appliquée cette fois à des niveaux micro et à des initiatives locales, ce qui risque de déboucher sur interprétation étriquée de la notion de mission. Quoi qu'il en soit, dans les paragraphes qui suivent, nous allons explorer rapidement les dimensions historique et épistémologique de la MSU avant de passer à notre mise en contexte.

Concernant la primauté historique, il convient de rappeler que la mission sociale dans son acception large en tant que contribution au développement de la société, ou dans son acception étroite, en tant que services à la communauté ou de services à la collectivité, compte parmi les activités des établissements d'enseignement supérieur depuis des lustres, comme nous le rappellent les historiens de l'éducation. Ainsi, dès le XlXè siècle, quelques universités en Amérique latine (Rodriguez et Alcántara, 2000) et aux États-Unis, un peu plus tard au Canada et au Québec, ont mis sur pied des programmes qui visaient à corriger leur réputation d'établissement élitiste et à promouvoir la justice sociale [2]. Bien sûr, la contribution des universités au développement de la société était plus souvent qu'autrement proclamée, parfois revendiquée par [12] certains visionnaires [3], mais rarement pratiquée. Et quand elles étaient mises en pratique, ces initiatives étaient en général à ce point modestes et imprégnées des valeurs de ce qu'on désignerait aujourd'hui comme la « pensée unique », que nombre de réformateurs sociaux, militants syndicalistes ou autres agitateurs politiques, voire des intellectuels engagés ont plutôt choisi de créer de toutes pièces leurs propres instruments pédagogiques et leurs propres établissements d'enseignement - cours du soir, écoles sociales populaires, écoles de parti, universités ouvrières, etc. - pour contrecarrer les biais colportés par l'enseignement universitaire officiel et instaurer, ce faisant, un espace de réflexion et de recherche alternatifs [4]. Ceci étant rappelé, c'est au cours de l'entre-deux-guerres, et surtout dans la foulée de la crise des années trente du précédent siècle, qu'en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Québec les universités feront droit à leur mission sociale de manière pratique, notamment en intégrant ou en créant des écoles de travail social ou des écoles d'infirmières, c'est-à-dire en s'ouvrant à des professions considérées jusque là comme [13] étant en dehors de leur champ de formation et de recherches [5]. Plus tard, au cours des années soixante surtout, sous la triple poussée, d'abord, du passage d'une économie industrielle à une économie de services - la tertiarisation - ensuite, de la pression démographique exercée par l'accroissement rapide de la population d'âge scolaire - le « baby boom » - et, enfin, dans la foulée des revendications issues des mouvements étudiants, plusieurs gouvernements à travers les Amériques se lanceront dans la création de nouvelles universités. Bien évidemment, ce que l'on a souvent désigné à l'époque comme étant la « démocratisation » de l'accès à l'enseignement impliquait que les établissements d'enseignement supérieur récemment créés devaient assumer de facto une mission sociale originale à deux niveaux distincts : premièrement, au niveau de la formation, en scolarisant des cohortes étudiantes dont les parents n'avaient pas, par définition, fréquenté les universités ; et deuxièmement, au niveau disciplinaire ou du contenu de ces formations, à les scolariser en misant sur le développement de nouveaux programmes et de nouvelles spécialisations dans des domaines autres que ceux qui étaient privilégiés par les universités existantes, à savoir la formation professionnelle dite « libérale », comme la médecine, l'ingénierie, le droit, etc. C'est ainsi que plusieurs parmi les universités plus anciennes, qui avaient surtout jusque-là assumé un rôle central dans la production et la reproduction sociale et idéologique des élites et de leurs [14] savoirs, de même que la plupart des nouveaux établissements d'enseignement supérieur (EES) vont connaître de profondes mutations internes tout en étant sujets à la multiplication des interpellations et des critiques externes. En somme, pour paraphraser Bergson revu par Popper, nombre d'EES passent ainsi du statut de « société fermée » à celui de « société ouverte » [6].

Ces quelques réflexions et rappels nous permettent de saisir l'ampleur de la difficulté que représente la définition d'une mission sociale applicable indistinctement à toutes universités, d'une part, applicable uniformément à toutes les facultés et écoles à l'intérieur des universités de l'autre. Toutefois, à partir de la distinction qui vient d'être faite, nous pourrions à tout le moins avancer l'hypothèse selon laquelle la mission sociale se déclinerait essentiellement de manière unidirectionnelle vers l'extérieur pour les établissements ou même les facultés élitistes ou contingentés, c'est-à-dire « fermés », alors que la mission sociale serait d'application à la fois plus diffuse, voire confuse et multidirectionnelle pour les établissements et les facultés dits « ouverts ».

Sans aller plus loin dans cette direction pour le moment, contentons-nous de souligner que nous avons assisté ces dernières années en Amérique latine au lancement de plusieurs initiatives fort intéressantes en matière de mission sociale, comme en témoigne l'adoption de règlements universitaires qui obligent les étudiants à se consacrer à des services sociaux au Mexique et au Pérou notamment [7] ou la création d'un Réseau national de [15] mobilisation sociale (COEP) au Brésil, en 1993. Il faut aussi mentionner les innombrables « community-based initiatives » menées à l'instigation des universités aux États-Unis, les « community engagement centres and initiatives » au Canada, ainsi les services aux collectivités ou aux communautés au Québec. De plus, les pratiques menées au titre des missions sociales ont connu une importante extension au niveau régional et au niveau international avec la création du Conseil latino-américain des sciences sociales (CLACSO), de la Faculté latino-américaine des sciences sociales (FLACSO), du Centre bolivien d'études multidisciplinaires (CEBEM) ou du Centre latino-américain d'apprentissage et de service solidaire (CLAYSS), sans oublier les initiatives toutes récentes comme l'Institut pour l'Education Supérieure en Amérique Latine de l'UNESCO (IESALC), créé en 2012, et l'Observatoire régional de Responsabilité sociale pour l'Amérique latine et la Caraïbe (ORSALC), lancé en 2012 également.

Quant à la primauté épistémologique maintenant, elle renvoie à l'idée que, non seulement la mission prime-t-elle la responsabilité, elle la fonde et elle la dépasse. En effet, la notion de mission en tant qu'ensemble de devoirs et d'obligations confiés à une institution, un organisme, une entreprise, voire même en tant que devoirs et obligations propres à une fonction particulière, profession, emploi ou métier peu importe, joue un rôle fondationnel aux yeux de cette institution, de cette entreprise ou de cette profession. D'où il résulte que la, ou mieux les responsabilités sont tributaires de la mission confiée à une organisation ou à un organisme. Plus précisément, la responsabilité, entendue comme devoir de répondre de ses actes est tributaire des devoirs et obligations inscrits dans la raison d'être, dans la stratégie et dans les valeurs promues par l'entreprise, l'organisation ou l'université. En distinguant entre les quatre éléments qui composent la mission, le schéma [16] ci-dessous permet de jeter un éclairage plus large sur la notion elle-même et il permet en même temps de mettre en lumière les rôle et place de la raison d'être, de la stratégie et des valeurs dans la définition des comportements et donc des responsabilités inhérentes à la poursuite d'une mission.

Cependant, même si la mission fonde - au sens fort - l'institution, l'organisation ou l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'institution, l'organisation ou l'entreprise sont à leur tour redevables de leur mission, non pas tant à la société ou à leur communauté, mais d'abord et avant tout à une instance qui a pourvu à leur création même, et cette instance ou ce pouvoir, c'est celui de l'État. En d'autres mots, une organisation relève du pouvoir qui l'a juridiquement constituée par législation, par lettres patentes ou autrement et qui, ce faisant, agit vis-à-vis d'elle comme pouvoir constituant [8]. En créant l'université, l'État confie une mission éducative à un ou à des [17] établissements d'enseignements supérieur et, ce faisant, il institue et sanctionne un droit à l'éducation. Le parallèle entre le rôle de l'État vis-à-vis de la création d'entreprises et d'organisations, et celui qu'il assume quand il crée, il institue ou il établit des universités mérite d'être relevé même si, dans la plupart des cas, et contrairement à ce qui se passe pour les premières qui disposent de la plus large autonomie qui soit, l'État définit la politique d'éducation et balise le contenu sinon l'étendue du droit à l'éducation supérieure.

Ces quelques rappels d'ordre général revêtent une importance capitale parce que, dès qu'il est question de responsabilité sociale surtout - peu importe s'il s'agit de responsabilité sociale de l'entreprise ou de celle de l'université pour le moment, - la question de la place de l'État ou du rôle de l'État semble tomber dans un angle mort. En effet, tout se passe comme si l'État disparaissait de la scène et laissait champ libre aux parties prenantes qui auraient alors tout le loisir de transiger entre elles loin de l'État, mais aussi loin de la politique de l'État et, dans le cas qui nous intéresse ici, loin de sa politique d'éducation. En ce sens, et vu depuis l'angle des parties concernées, l'entreprise ou l'université, l'exigence de responsabilité sociale pourrait apparaître soit comme un complément à la responsabilité politique assumée par l'État, soit carrément comme son substitut. Symétriquement, vu cette fois depuis l'angle du pouvoir d'État, la responsabilité sociale de l'entreprise ou celle de l'université pourrait être interprétée soit comme un renforcement ou comme un allégement de la ou des politiques publiques, soit comme pur et simple défaussement de la part de l'État, c'est-à-dire comme une stratégie visant à renoncer à exercer son autorité et à assumer ses responsabilités politiques en matière d'éducation, en l'occurrence, et à en transférer l'exercice aux parties concernées.

[18]

Ces préliminaires étant posés, il s'agit donc de prendre un certain recul par rapport à l'ensemble des contributions rassemblées dans le présent collectif afin de les situer dans un contexte politique et historique plus large tout en articulant plus étroitement les niveaux national et international d'intervention en matière d'éducation supérieure. Pour étayer cette mise en contexte, nous allons poursuivre deux pistes d'analyse : la première visera à juxtaposer providentialisme et post-providentialisme à travers le prisme de la coordination internationale, tandis que la seconde portera sur la nouvelle gestion et l'apolitisme. Bien évidemment, ces deux pistes méritent explications.

Quant à la première piste de réflexion, il s'agit de répondre à la question de savoir pourquoi il peut s'avérer important d'introduire la question de la coordination internationale dans la juxtaposition des cadres providentialiste et post-providentialiste ? D'abord pour bien montrer à quel point le cadre providentialiste, qui a prévalu tout au long de la Guerre froide jusqu'aux années soixante-dix environ, a été national dans sa forme et dans son contenu, mais ensuite pour mettre en lumière à quel point le cadre actuel est tributaire de contraintes externes et, par voie de conséquence, de la coordination internationale actuelle avec ses limites et ses contradictions. C'est le premier objectif. Le second en découle : si le projet de société qui était poursuivi au temps du providentialisme n'a plus grand chose à voir avec le projet actuel, la notion de « social » qui avait cours alors n'a plus le même contenu aujourd'hui. En effet si, au temps du providentialisme, l'idée de mission sociale renvoyait essentiellement, par derrière les projets et programmes qu'elle validait, à un projet central qui visait la construction d'une économie et d'une société nationales grâce à l'approfondissement d'une identité nationale, sinon d'une solidarité nationale, à l'heure actuelle, [19] l'expression se décline obligatoirement au pluriel avec le résultat que les missions sociales recouvrent une multiplicité de projets, de programmes et d'enjeux qui représentent autant de défis tout aussi difficiles à hiérarchiser qu'à prioriser. En d'autres mots si, hier encore, le projet national subsumait les différentes missions sociales des organisations et des universités, ce ne serait plus le cas aujourd'hui dans la mesure même où la multiplication et la montée des missions justement pousseraient au second rang le projet national. Au surplus, c'est en grande partie cette démultiplication elle-même qui appelle et exige une forme ou une autre de coordination à l'échelle internationale ou régionale pour la simple raison que tous ces soi-disant « nouveaux défis » - qu'il s'agisse de détérioration environnementale, de mouvements migratoires, de discriminations systémiques, de pauvreté, etc. - qui surgissent tout autour de nous seraient de surcroit en grande partie le produit ou le résultat, par dessein ou par défaut peu importe, de l'inaction ou de l'impuissance de l'État-nation lui-même. En ce sens, le désencastrement de la société ne serait pas uniquement imputable à l'action délibérée et unilatérale de l'État - à son retrait comme on l'avance couramment -, il serait aussi le produit d'une endogénéisation et d'une maturation effectuées par des groupes et des cohortes au sein de la société qui agiraient en marge de l'État et de sa politique, y compris de sa politique d'éducation supérieure. Transposé et appliqué au niveau universitaire, il s'agit alors de prendre acte de l'internationalisation des universités, d'une part, de tenir compte des processus de transnationalisation des programmes, des formations et des projets de recherches, de l'autre.

Quant à la seconde piste de réflexion, elle prendra la forme d'un rappel au cours duquel nous reviendrons sur le contenu du Rapport Crozier qui aurait induit un infléchissement majeur dans l'approche défendue jusque [20] là vis-à-vis du rôle de l'État et de la démocratie, un infléchissement qui fixera les termes des débats politiques en Occident à compter des années soixante-dix. Cette démarche a pour but de compléter celle qui a été présentée ci-dessus en nous attardant désormais à l'interface entre politique et gestion. Il s'agit alors de compléter l'interprétation macro en recourant à un niveau microéconomique d'analyse. Cela dit, l'objectif est le même que la fois précédente puisqu'il s'agit ici encore de juxtaposer deux cadres afin de mieux cerner l'évolution du contenu de la notion de mission sociale.

Pour les fins de l'analyse, nous allons procéder en deux temps. Dans une première section, nous allons effectuer un retour en arrière qui nous conduira à juxtaposer deux cadres d'analyse, le providentialisme et le post-providentialisme en lien avec le défi posé par les exigences d'une coordination à l'échelle internationale dans chaque cas. Il s'agit alors de mettre en lumière en quoi et comment le recours aux politiques publiques nationalistes, notamment dans le domaine de l'éducation supérieure, a pu prévaloir dans un contexte caractérisé par une coordination internationale déficiente, alors que, dans le contexte post-providentialiste actuel, nous assistons plutôt à la prolifération des organisations et des intervenants dans le domaine de l'enseignement supérieur. En deuxième lieu, nous allons effectuer un changement de niveau et présenter les paramètres de la nouvelle gestion publique, une approche qui introduit un véritable renversement de perspective en vertu duquel, pour le dire de manière lapidaire, la gestion se substitue au politique. Ce changement de niveau vise à compléter l'approche présentée en première section en serrant de plus près les nouveaux paramètres de la gestion universitaire. En conclusion, nous chercherons à voir quelles leçons tirer de notre mise en situation pour appréhender les contenus des notions de MSU et de RSU aujourd'hui.

[21]

Providentialisme, post-providentialisme

et l'enjeu de la coordination internationale

Pour bien comprendre les enjeux qui sous-tendent les missions et autres responsabilités auxquelles les EES sont aujourd'hui confrontés, nous allons remonter à l'économie politique dite « providentialiste » qui a servi de cadre de référence pour les gouvernements tout au long des années d'après guerre jusqu'aux années soixante-dix environ [9]. L'économie politique en question reposait sur la poursuite d'un double objectif, à savoir l'adoption de politiques dans les domaines économiques, sociaux et culturels capables ou susceptibles de faciliter l'adaptation de la société et de son économie - du marché intérieur - aux exigences et contraintes du commerce international - du marché extérieur. Cependant, au-delà de ces enjeux pratiques et immédiats, cette situation plaçait face à face l'adoption de politiques nationales, d'un côté, la participation aux valeurs universelles promues par la communauté internationale, de l'autre, une contradiction ou mieux, un compromis qui devait être aplani grâce à la mise en place d'un ensemble d'instruments de coordination à l'échelle internationale, des instruments dont la mise au point avait été confiée à l'Organisation des Nations Unies (ONU) et aux organisations qui faisaient partie du système de l'ONU. Rappelons, pour faire bonne [22] mesure, qu'une telle coordination internationale apparaissait d'autant plus incontournable qu'il s'agissait de toute nécessité d'éviter une rechute dans le nationalisme exacerbé pratiqué de toute part durant les années vingt et trente, nationalisme qui avait compté parmi les causes - fussent-elles lointaines - du déclenchement de la guerre elle-même. Cependant, autant les architectes de l'ordre d'après-guerre avaient bien prévu que l'exigence de coordination devait couvrir tous les domaines, y compris l'éducation - ce dont témoigne la création de l'UNESCO en 1945 [10] - autant la Guerre froide conduira à l'exacerbation des questions de sécurité internationales, une exacerbation qui contaminera tous les autres domaines, y compris bien sûr l'éducation et l'éducation supérieure.

Dès 1944, dans une importante étude préparée pour le Bureau international du travail (BIT) consacrée à résoudre le dilemme entre la poursuite d'un ensemble d'objectifs de politique économique, comme le plein emploi et les politiques sociales qui, de prime abord, relèvent de la politique intérieure et confortent le recours au nationalisme économique, d'un côté, l'extension du commerce international avec ses exigences et contraintes en matière de division du travail et de spécialisation, de l'autre, Conduffe et Stevknson montrent qu'il n'y a pas[23] d'alternative à l'autarcie économique en dehors de la coopération économique internationale :

- The real alternatives at the present time, therefore, are on the one hand to accept these pressures for national self-sufficiency as a necessary condition of achieving an équitable and stable organisation of economic activity, or, on the other hand, to devise instruments of international économie co-operation which will enable governments to pursue their national policies without sacrificing the gains of international specialisation. (...) It seems obvious that, in default of international co-ordinating instruments, greater national or régional self-sufficiency would be not only practicable, but inevitable.

Le plus intéressant dans l'extrait ci-dessus, c'est bien sûr la dernière phrase où les auteurs soulignent qu'à défaut d'une coordination internationale adéquate, l'auto-suffisance nationale - ou régionale - s'avérerait « inévitable ». Or, on sait que ce rôle de coordination fut imparti aux organisations du système de l'ONU [11] qui assumèrent la responsabilité de préparer tous ces accords, pactes et protocoles qui devaient par la suite, après avoir transité par les gouvernements, être appliqués par les ministères correspondants au niveau national [12]. De plus, la [24] Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 devait assurer et consolider la suprématie que l'on entendait accorder aux droits humains au niveau international tout en facilitant leur incorporation et leur application au niveau national encore que, comme nous le rappellerons à l'instant, les droits prévus à la Déclaration donneront lieu à l'adoption de deux pactes au lieu d'un seul.

En attendant, si la coordination a donné des résultats fort intéressants en matière de droit du travail, en particulier, où l'on a négocié et signé un nombre important de protocoles, dans plusieurs autres domaines, en matière de droit social et en matière d'éducation notamment, les résultats furent minces, voire inexistants. D'ailleurs, en matière de droit à l'éducation, c'est moins l'UNESCO qui a occupé l'avant-scène à l'époque, mais ce sont plutôt les dispositions prévues à l'article 26 de la Déclaration qui, à l'instar de ses autres dispositions, en plaçant les individus en surplomb par rapport aux missions confiées aux organisations internationales - le travail, l'agriculture et la faim, les finances, l'aviation civile, etc. - apparaît à la fois comme une initiative originale et audacieuse, mais aussi comme un dispositif extrêmement fragile soumis à tous les aléas, surtout lorsque la raison d'État [13] devait prendre le pas sur l'État de droit.

[25]

Cette fragilité concerne au départ la Déclaration elle-même qui a conduit à l'adoption de deux pactes internationaux et deux ensembles de droits : d'un côté, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) adopté par tous, ou tant s'en faut, de l'autre, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) - dont l'art. 13 couvre le droit à l'éducation - qui, rappelons-le, n'est entré en vigueur qu'en 1976 et dont les dispositions sont reconnues par un nombre moindre de signataires. De plus, si les droits civils et politiques ont gagné un tel ascendant depuis quelques décennies, cela tient d'abord et avant tout au fait qu'ils s'inscrivent de plain pied dans une logique individualiste à haute teneur économique avec le résultat que, malgré l'objectif posé au départ d'instaurer un seul système des droits fondamentaux, à l'arrivée nous en avons au moins deux qui sont issus des deux pactes internationaux avec toutes les hiérarchies et contradictions que cette division impose aux organisations internationales, tout autant qu'aux administrations nationales. Ce manque de coordination internationale explique en bonne partie pourquoi nous avons assisté à la multiplication des régimes juridiques et politiques des droits fondamentaux, dont le droit à l'éducation, tout au long de la Guerre froide, avec le résultat que le contenu des droits fondamentaux variera non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi d'une conjoncture politique à l'autre à l'intérieur d'un même pays. Enfin, comme ni le PIDCP ni le PIDESC relève d'une organisation internationale, mais plutôt de conseils et de comités de surveillance qui disposent tout au plus d'un pouvoir de recommandation [26] face à l'État et à ses tribunaux, le respect des engagements souscrits par les pays signataires s'avère hautement aléatoire [14].

Pourtant si la Guerre froide n'a pas permis, confrontation entre l'Est et l'Ouest oblige - entre autres raisons -, de mener à bien le projet de départ, comment peut-on expliquer que l'après Guerre froide, au lieu de nous rapprocher des idéaux d'universalité et de justice sociale sanctionnés au lendemain de la Deuxième Guerre, nous en ait éloigné encore davantage ?

L'explication la plus simple tient au fait que la libéralisation des marchés prend nettement le dessus sur tous les autres enjeux comme en témoigne la multiplication des accords de libre-échange négociés entre les pays. Parallèlement, les organisations internationales à vocation économique, et notamment le tandem Banque mondiale-Fonds monétaire international (BM-FMI), en se rapprochant des objectifs de la Maison blanche et du Congrès des États-Unis autour de ce que John Williamson a appelé le « Consensus de Washington » [15], pousseront les [27] gouvernements nationaux, y compris ceux qui avaient plus ou moins réussi à réduire les écarts de revenus à l'intérieur, sur la voie d'une libéralisation à grande échelle appliquée et applicable dans tous les domaines, y compris l'éducation supérieure [16].

On peut tirer deux réflexions à ce stade-ci. La première touche à l'importance des repositionnements intervenus entre les grandes organisations internationales. À ce propos, il convient d'abord de prendre acte du déclin du rôle et de l'ascendant qu'avait exercé cette tribune universelle que sont les Nations Unies à la faveur de la montée en puissance d'organisations internationales à vocation économique comme le tandem BM-FMI et surtout l'Organisation mondiale du commerce (OMC), relayées, depuis le blocage des négociations à l'OMC à partir de 2001, par la prolifération des accords de libre-échange. Alors que ces organismes avaient été envisagés et conçus, au départ, comme des agences de l'ONU et comme les rouages d'un ensemble qui avait nom « système de l'ONU » ou « famille de l'ONU », l'OMC, en particulier, se comporte comme un électron libre dans le système international actuel. Enfin, il faut surtout tenir compte de l'émergence d'organisations mises sur pied à l'instigation des pays nantis - qu'il s'agisse de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE, 1948 et 1961), du Forum économique mondial, (FEM, 1972), du G-8 (1975) ou du G-20 (1999) - qui fonctionnent à l'extérieur et en marge du système de l'ONU [17]. Ces tribunes et initiatives agissent [28] à la fois comme des définisseurs de la nouvelle économie politique internationale et comme des relais dans leur application au niveau des politiques économiques nationales, des relais qui ont pour effets de contourner dans bien des cas les objectifs de justice sociale et de bien-être qui avaient été présents au moment de la définition des paramètres de l'ordre d'après-guerre.

La deuxième réflexion concerne l'évolution du contenu des paramètres appliqués et sanctionnés par les organisations qui occupent désormais une place éminente dans la gouvernance au niveau mondial, évolution qui a poussé à l'instauration d'une nouvelle hiérarchie des droits en vertu de laquelle les droits de propriété et leurs dérivés (droits des investisseurs, brevet, etc.) dominent désormais tous les autres droits, et notamment les droits économiques, sociaux et culturels. En définitive, dans la conjoncture mondiale, globale, régionale, nationale et locale actuelle, les instruments juridiques les plus efficaces et les plus utilisés servent essentiellement à la promotion des quatre soi-disant libertés - c'est-à-dire la libre mobilité des biens, des services, des investissements et de la main d'œuvre - et, en ce sens, leur objectif premier est de faciliter, d'accélérer et d'approfondir la libéralisation des marchés. Dans ces conditions, le recours aux droits économiques, sociaux et culturels vise, au mieux, à atténuer le libre exercice des droits de propriété, au pire, à cautionner, voire à approfondir la libéralisation des marchés et l'extension des droits de propriété.

Ceci posé, il ne faudrait pas tirer de la juxtaposition entre un cadre providentialiste et un cadre post-providentialiste la conclusion à l'effet que le premier aurait [29] systématiquement été plus avancé en matière d'accès à l'égalité que le second, plus démocratique, ou même plus responsable socialement, parce que ce n'était pas le cas [18]. Bien au contraire, dans les Amériques notamment, le cadre providentialiste était articulé autour de quatre préoccupations centrales fortement liées entre elles : (i) le nationalisme économique ; (ii) la tertiarisation de l'économie - au Nord en tout cas ; (iii) la solidarité nationale [19] ; et, (iv) l'universalisation du modèle de la famille nucléaire.

Cette mise en contexte nous rappelle à quel point, à l'époque en tout cas, le rôle des universités et leur mission sociale étaient fortement corrélés à la conjoncture nationale, beaucoup moins avec la conjoncture internationale, un enchaînement qui sera renversé au cours de la période subséquente. Il est intéressant de rappeler à ce propos que, pour l'économiste Paul Bairoch, le recours à l'État-providence dans l'immédiat après-guerre était essentiellement imputable à deux causes : à la crise des années trente et à l'attrait qu'exerçait le modèle soviétique. C'est la conjonction des deux qui nous auraient valu le New Deal aux États-Unis, sa pâle réplique au Canada sous le gouvernement du premier ministre [30] R.B. Bennett, le Front populaire en France, en 1936, et le train de mesures adoptées par le gouvernement de Léon Blum par la suite, et ce serait ce qui expliquerait le mandat confié par le premier ministre Churchill à l'économiste William Beveridge qui rédigera le rapport sur les assurances sociales et les services sociaux, en 1942, et celui sur le plein emploi, en 1944, deux rapports qui jetteront les bases du providentialisme dans le monde anglo-saxon et au-delà.

Ceci étant établi, Bairoch évoque deux ensembles de facteurs pour expliquer le passage au post-providentialisme, au « néolibéralisme » dans son vocabulaire : le premier ensemble renvoie à l'ouverture des marchés financiers, à des transformations techniques et technologiques, ainsi qu'à l'uniformisation des modes de consommation et de vie, entre autres, et le second renvoie plutôt aux ratés imputables à l'État-providence lui-même. Parmi ces facteurs, il convient sans doute d'en isoler un troisième qui est l'effondrement de l'URSS et du bloc socialiste, un effondrement qui minera la légitimité du modèle socialiste et au-delà, celle de l'étatisme, c'est-à-dire de l'interventionnisme étatique lui-même [20].

Le politologue Robert Cox défend quant à lui une vision beaucoup plus « occidentalo-centrée » en soutenant que le nationalisme économique et le providentialisme conduiront à l'instauration de deux formes d'État, un État libéral dans les pays développés et un État néo-mercantiliste à la périphérie [21] qui comportent trois traits [31] distinctifs : (i) l'État est un acteur économique important dans le processus d'accumulation ; (ii) l'État agit comme protecteur de certains groupes, surtout ceux qui ont un poids politique certain comme les travailleurs, les agriculteurs, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les sans-emploi ; et, (iii) la structure de l'économie est telle que les monopoles côtoient aussi bien les PME que le secteur étatique. En somme, l'État agit comme médiateur entre un marché mondial oligopolistique et le marché national, avec le résultat que le régime tolère plusieurs exceptions à la doctrine libérale pure comme le montrent, par exemple, les restrictions temporaires à l'importation pour protéger les secteurs les plus faibles de l'économie nationale. De plus, le tripartisme, c'est-à-dire la collaboration entre le gouvernement, les milieux d'affaires et les syndicats, facilite la manipulation des outils keynésiens de la gestion macroéconomique de la demande. Bref à l'époque, rien ne distinguait la forme libérale de la forme providentialiste-nationaliste de l'État, avec le résultat que, si différence il y avait, elle tenait essentiellement dans les buts poursuivis et dans les fins auxquelles était soumise la structure étatique elle-même [22].

[32]

Pourtant, cette situation ne devait pas durer et dès le début des années soixante-dix un renversement de tendance se prépare, alors que le système capitaliste affronte une crise économique caractérisée par la montée concurrente de l'inflation et de la stagnation désignée sous le terme « stagflation ». À son tour, cette crise pousse à la désintégration du bloc hégémonique historique libéral [23], une désintégration qui conduira à la recomposition d'un État hyperlibéral qui devrait faciliter la restructuration de la force de travail et des relations sociales de production. À cette fin, l'État devra renoncer au tripartisme, ce qui entraînera un réaménagement majeur au sein des coalitions qui soutenaient l'État libéral, réaménagement qui marque le passage à une nouvelle alliance entre gouvernements et milieux d'affaires. Ce renversement empruntera deux voies fort différentes, celle de la confrontation dans le cas du thatchérisme et du reaganisme, ou celle de l'ajustement basé sur un nouveau consensus au Japon, en Allemagne de l'Ouest, au Canada, ainsi qu'au Québec.

La juxtaposition dans laquelle nous nous sommes engagé permet ainsi de tenir compte des transformations et des mutations profondes qui ont affecté le secteur manufacturier et l'ensemble de l'économie industrielle au cours des dernières décennies qui, couplées avec la tertiarisation, l'émergence d'une économie du savoir et avec la remise en cause du rôle des secteurs publics - désormais qualifiés d'« improductifs » - ont durement mis en cause les stratégies de développement héritées de l'Après-guerre. Aujourd'hui, ce sont les secteurs tertiaire et quaternaire - le savoir - qui sont présentés comme les secteurs productifs par excellence et ceux sur lesquels [33] devraient reposer les nouvelles stratégies de développement économique et, par conséquent, les politiques et les programmes d'éducation.

Ces rappels nous montrent également que si, par le passé et faute de coordination au niveau international, la puissance et la légitimité de l'État ont dû composer, par défaut tout autant qu'à dessein, avec sa capacité à maintenir une certaine étanchéité entre les marchés national et international, aujourd'hui sa puissance et sa légitimité reposeraient plutôt sur sa capacité à libéraliser le marché des services et à flexibiliser celui du travail en fonction des exigences liées à l'internationalisation ou à la globalisation de son économie. Cette reconversion de la part de l'État est un indicateur important de l'autonomie qu'il a su et qu'il a pu gagner vis-à-vis de sa société nationale dans la foulée de son implication et de son imbrication dans les mécanismes de coordination en place au niveau international ou global. Cette reconversion montre en effet que l'État peut continuer de croître et de se développer, sinon en renonçant à la défense et à la protection de la solidarité nationale, à tout le moins en la soumettant à une profonde redéfinition et à une profonde restructuration. Cette mise à distance vis-à-vis de la société marque un changement de stratégie, alors que l'internationalisation de ses firmes nationales devient, pour l'État, le nouveau signe de sa puissance au sein de l'ordre international lui-même. Ce désencastrement de l'économie nationale - pour reprendre le terme de Polanyi [24] - entraîne la réduction du rôle des entreprises et des entrepreneurs dans la construction de l'économie nationale et donc, la réduction de leur imputabilité politique vis-à-vis de leurs concitoyens. En corollaire, la [34] baisse de l'implication financière des entreprises sera compensée par l'accroissement du fardeau fiscal assumé par la population active. De surcroît, le coût socio-économique de cette internationalisation systématique est de plus en plus imposé par un État qui choisit d'avoir recours, au niveau de sa propre organisation et de sa propre gestion, au même type de mesures que celles qui sont appliquées parallèlement par les entreprises. On pense ici bien sûr à la généralisation du recours aux paramètres de la Nouvelle gestion publique (NGP), entre autres, dans les secteurs de la santé et de l'éducation. On voit ainsi l'État lui-même remettre en cause son rôle historique et renoncer au maintien du clivage entre le public et le privé sur lequel il avait naguère fondé la plus grande part de sa légitimité, afin de consolider l'économie et d'approfondir la vision de la solidarité nationale [25].

Cette libéralisation systématique induit une véritable inversion des rapports entre les sphères économique, politique et sociale. Alors que, par le passé, l'intégration économique devait composer avec la politique nationale, à l'heure actuelle, ce serait la politique et la société qui seraient mises au service d'une intégration économique globale. Dans ces conditions, le rôle imparti à la sphère politique l'enjoindrait d'agir comme instrument ou comme facilitateur de l'intégration économique en favorisant la prise en main, sinon la prise en charge, par les institutions et par les individus eux-mêmes, de leur propre intérêt et notamment de leur propre éducation et de leur propre formation [26]. [35] Cette mise en contexte permet alors de mettre en lumière l'importance du renversement opéré au niveau des politiques publiques à l'occasion du passage au post-providentialisme à partir des années soixante-dix. En matière de politique sociale et de politique d'éducation, cette transition prendra la forme d'un double retrait de la part des gouvernements. Au niveau d'ensemble, nous assisterons à un retrait vis-à-vis de la définition même des contenus de la solidarité nationale qui sera, dans le meilleur des cas, enchâssée dans des chartes et confiée à des tribunaux, dans le pire des cas, inscrite dans des accords de libre-échange et confiée à des panels d'experts en matière de commerce international. Au niveau sectoriel, et en matière de politique d'éducation notamment, nous assisterons, dans le meilleur des cas [27], à un retrait de la part d'un ministère de l'Éducation - ou de son substitut, un Conseil d'éducation supérieure, par exemple - qui renoncera à définir la ou les missions de son réseau universitaire, c'est-à-dire - pour reprendre la nomenclature du schéma présenté ci-dessus - ses raisons d'être, ses valeurs et ses stratégies, préférant laisser chaque établissement "libre" d'y pourvoir à sa place et à sa guise [28]

[36]

Nous voyons ainsi qu'il y a une continuité fort intéressante et fort révélatrice à la fois dans les effets du désencastrement engagé sous l'égide d'un État post-providentialiste vis-à-vis de sa politique économique, et ses prolongements dans sa politique d'éducation. La première conséquence, et la plus connue de ce retrait de l'État est d'accroître l'autonomie normative et financière des entreprises. La seconde conséquence de ce retrait, ou de ce qui constitue un véritable défaussement de la part de l'État dans ce cas-ci, est de substituer, au rapport politique établi antérieurement vis-à-vis des établissements publics - aussi minimaliste ait-il été par ailleurs -, un rapport technique ou gestionnaire fondé, entre autres, sur l'atteinte de résultats. En somme, la dépolitisation appliquée au niveau des entreprises nationales est également appliquée au niveau des établissements universitaires, avec le résultat, répétons-le, que la mission des universités n'a pas ou n'a plus à tenir compte d'une politique nationale de l'éducation inexistante, voire exangue, et que chaque établissement peut à loisir définir la sienne propre. Le parallèle n'en devient que plus frappant entre l'entreprise qui, libérée de toute contrainte politique, choisit de se responsabiliser (RSE) et l'université qui, loin de toute politique nationale d'éducation supérieure, fait de même (RSU).

Avant de clore cette section, nous allons rapidement reprendre un de nos fils conducteurs et passer en revue de manière très générale les principales initiatives qui ont été lancées par les organisations internationales en matière d'éducation supérieure depuis la fin de la Guerre froide, il y a maintenant vingt-cinq ans [29]. À ce propos, il convient [37] d'insister sur le fait que nous n'avons plus affaires à un acteur dominant, l'UNESCO, mais bien à une panoplie d'organisations issues d'horizons divers qui interviennent désormais dans le domaine. Cela dit, l'UNESCO occupe toujours le haut du pavé à la fois en termes d'antériorité et de crédibilité, comme en témoigne la Conférence mondiale de 1998, qui adopte la Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur pour le XXIè siècle : visions et actions [30], ainsi que les nombreuses initiatives qui ont suivi [31].

Parmi les autres organisations internationales, il faut compter avec la présence de deux d'entre elles, en particulier, l'OMC et l'OCDE, qui se sont impliquées par suite d'évolutions fort différentes. Pour l'OMC, l'éducation est un service comme un autre - la banque, l'assurance - dont les prestations tombent sous la coupe de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) [32]. Bien sûr, l'article 1.2 de l'Accord précise que [38] les services « fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental » ne sont pas inclus, une expression qui couvre les services à but non commercial qui ne sont pas en concurrence avec d'autres fournisseurs de services. En somme, l'éducation supérieure publique est mise à l'abri, mais rien n'empêche que la concurrence internationale des universités et autres EES privés, de même que celle des fournisseurs de services de formation en ligne, entre autres, est une réalité avec laquelle le monde universitaire doit désormais composer. C'est d'ailleurs cette présence croissante et les menaces qu'elle fait peser sur les clientèles étudiantes qui expliquent en grande partie l'intérêt que l'OCDE a porté à l'enseignement supérieur. En effet, les initiatives de l'OCDE, certaines en tandem avec l'UNESCO, visaient essentiellement à protéger les étudiants, et surtout les étudiants du Sud, contre les « pratiques douteuses » de certains fournisseurs de services d'éducation supérieure [33]. Ce faisant, l'OCDE étendait au domaine de l'éducation supérieure le rôle qu'elle avait exercé en matière de bonne pratique et de responsabilité sociale des entreprises en faisant adopter ses Principes directeurs pour les entreprises multinationales, en 1976, des principes qui ont fait l'objet de mises à jour - appelées « Lignes directrices » - en 2011 et en juin 2015. Enfin, à ces deux organisations, il faut ajouter les engagements souscrits au titre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMP) dont certains - l'égalité des sexes, notamment - s'appliquent à l'enseignement supérieur.

[39]

Par ailleurs, non seulement devons-nous composer avec les interventions issues de plusieurs organisations internationales, mais nous devons de surcroît tenir compte des initiatives régionales et prendre acte, notamment [34], de celles menées à l'instigation de l'Union européenne pour deux raisons au moins : d'abord parce qu'en cherchant à définir principes, missions et visions d'une éducation supérieure à l'échelle européenne, l'UE pratique une certaine forme d'universalisation et montre la voie en matière d'internationalisation au niveau de l'enseignement supérieur ; ensuite, parce que le « modèle européen » constitue à cet égard une alternative intéressante face aux projets fondés sur la seule exigence de rentabilité.

Enfin, pour compléter ce rapide tour d'horizon, il faut bien évidemment dire un mot du secteur privé et tenir compte de sa présence croissante, sinon envahissante, non seulement dans la fourniture de services d'éducation supérieure à l'échelle internationale, comme en atteste la multiplication des universités privées, mais encore et surtout peut-être dans le développement d'indicateurs de performance et autres rankings qui contribuent à hiérarchiser les EES et à exacerber la concurrence qu'ils mènent entre eux [35].

[40]

Gestion publique ou politique publique

Comme nous l'avions annoncé en présentant notre plan, nous allons, dans la présente section, effectuer un changement de niveau. À l'approche historique et politique qui nous a permis d'établir quelques liens importants entre les cadres providentialiste et post-providentialiste au regard de la coordination internationale dans leur application à l'éducation supérieure, succédera désormais une approche articulée autour des questions de gestion et de politique. Cette approche vise à la fois à compléter la précédente et à l'ancrer au niveau des pratiques et des acteurs directement ou même indirectement impliqués dans le monde universitaire.

Pour introduire ce volet de l'analyse, nous allons de nouveau effectuer une remontée dans le temps, cette fois au rapport soumis par Crozier, Huntington et Watanuki à la Commission Trilatérale, en 1975 [36]. Dans ce document, dont le titre français pourrait être La crise de la démocratie. Rapport sur la gouvernabilité des démocraties à la Commission Trilatérale, les auteurs partent du constat que les démocraties occidentales ont connu d'importants bouleversements au cours des années soixante et que le renouvellement de la démocratie posait de sérieux défis en termes de légitimation et de gouvernabilité, des défis liés, entre autres choses, à une perte de confiance (« trust ») dans le gouvernement et dans les organisations gouvernementales. Selon les [41] auteurs, les dépenses totales - incluant les dépenses sociales - effectuées durant ces années auraient contribué à gonfler les déficits budgétaires des pays de l'OCDE à un niveau devenu insoutenable [37]. Ces déficits accroîtraient le fardeau fiscal des citoyens et réduiraient leur revenu disponible, ce qui entraînerait notamment deux conséquences étroitement liées : premièrement, les déficits en question risquaient de conduire à l'affaiblissement de la puissance des États-Unis dans un contexte où la Guerre froide exigeait plutôt qu'on accroisse les dépenses militaires pour faire face à un empire soviétique engagé dans une course aux armements ; deuxièmement, ils cautionnaient et encourageaient le recours au nationalisme économique et, en ce sens, ils confortaient le protectionnisme économique.

Quant aux dépenses sociales des gouvernements, les rédacteurs du rapport les imputaient à une soi-disant poussée (« surge ») démocratique, elle-même liée à un ensemble de causes, parmi lesquelles figuraient : (i) le « baby boom » ; (ii) les changements des valeurs et le « manque de respect pour l'autorité » ; (iii) la société postindustrielle et son abondance ; (iv) l'éducation et ses effets sur la généralisation d'un comportement politique dit « libéral » et, enfin, (v) la syndicalisation, qui aurait contribué à renforcer le pouvoir de négociation de certains groupes aux dépens des autres. Par la suite, ils interprètent cette poussée en faveur de l'égalité en l'inscrivant dans une théorie des cycles politiques qui opérerait en trois temps : dans un premier temps, une augmentation de la participation politique de la part des citoyens conduirait, dans un deuxième temps, à une intensification de la polarisation politique, qui déboucherait, dans un troisième [42] temps, sur un surcroît de méfiance vis-à-vis de la politique et du politique. À terme, ces évolutions entraîneraient une baisse d'efficacité du politique qui produirait une baisse de participation politique.

La conclusion que l'on tire de ces enchaînements est la suivante : si l'étape actuelle correspond à une phase du cycle où l'on assiste à une recrudescence de la participation politique et à une exacerbation de la polarisation, il faut alors réduire les revendications et favoriser la passivité politique [38]. Il convient alors d'instaurer un nouvel équilibre politique et, pour ce faire, de réduire l’excès de démocratie. À cette fin, l'expertise, l'expérience et l'ancienneté devraient reprendre leur place, car un système politique véritablement démocratique et efficace repose sur l'apathie et l'absence d'implication, faute de quoi il devient vite surchargé et il tombe dans le clientélisme, une contrainte qui pousse à l'accroissement des dépenses sociales au détriment des dépenses de sécurité et des dépenses militaires.

En ce sens, le Rapport Crozier agit à la fois comme reflet et comme matrice ; en tant que reflet, il reprend, synthétise et accrédite tout un ensemble de courants d'analyse qui circulent à l'époque, et en tant que matrice, il définit les paramètres d'une nouvelle gouvernance - ou d'une nouvelle « gouvernabilité » pour reprendre une des notions-clé du rapport -, une gouvernabilité qui sera [43] reprise un peu partout et qui alimentera un nombre imposant de documents publics, notamment des rapports de commissions d'enquête, dont celui de la Commission royale sur l'Union économique et les perspectives de développement du Canada, à propos duquel un auteur a pu écrire qu'il avait opéré un véritable changement de paradigme (« paradigm shift ») en matière d'économie politique au Canada [39].

Si les courants de pensée consacrés à la redéfinition de la « gestion publique » précèdent de beaucoup le rapport Crozier, par contre, il convient de prendre acte du fait que le Rapport lui-même jouera un rôle important, non pas tellement en mettant à l'avant-scène la nouvelle gestion, mais surtout en établissant un lien serré entre gouverner et gérer, d'une part, en cautionnant le renversement en vertu duquel la gestion devrait prendre le pas sur le gouvernement, d'autre part. Bien sûr, le résultat net de cette permutation dans l'ordre des priorités aura des conséquences majeures sur le politique, sur la politique, mais surtout sur le rapport entre politisation et dépolitisation.

En ce sens, il ne fait pas de doute que le parti-pris essentiellement technique et pratique qui caractérise la Nouvelle gestion publique (NGP) repose sur une méfiance fondamentale vis-à-vis de l'implication politique des groupes et des organisations, notamment des organisations [44] syndicales. Cette méfiance traverse de part en part la nouvelle philosophie managérielle ou managériale, telle qu'elle est reprise à l'heure actuelle aussi bien par l'OCDE, que par la Banque Mondiale (BM) ; elle imprègne également les accords en cours de négociation à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que les accords de libre-échange négociés et signés par un nombre croissant de partenaires à l'heure actuelle.

Les promoteurs de la nouvelle gestion partent d'un constat simple, à savoir que toute organisation repose sur un ensemble de règles fixes et que, dans la poursuite de ses objectifs, l'organisation consacre une part importante de ses ressources à en contrôler la réalisation, au lieu de les concentrer sur l'atteinte de résultats. C'est ainsi que la NGP a développé un ensemble cohérent et interdépendant de principes qui repose sur la place centrale qu'occupe la relation éventuellement conflictuelle entre un mandant et son mandataire, ce que l'on appelle en anglais le « principal-agent problem ». Cette problématique renvoie au fait que, dans la poursuite de leurs objectifs respectifs, mandants et mandataires ne disposent ni des mêmes responsabilités ni des mêmes informations ni non plus des mêmes intérêts. Si les premiers ont une vue générale des objectifs de l'organisation, les seconds, pour leur part, poursuivent des buts plus immédiats. Pour remédier à ces contraintes, la NGP suggère d'intervenir à deux niveaux : premièrement, la NGP propose de substituer à la démarche traditionnelle fondée sur des processus, démarche qui s'avère difficile à évaluer et à quantifier, une démarche alternative définie en termes de résultats à atteindre ; et deuxièmement, la NGP propose, pour favoriser l'atteinte des objectifs en question, la mise en place d'un système d'incitations à l'amélioration des performances. Cela dit, la plupart des défenseurs de la NGP portent au crédit de cette approche d'avoir su dépasser les limites inscrites dans le modèle wébérien de [45] production de biens et de services qui repose sur une structure hiérarchique figée opérant depuis le haut vers le bas (« top-bottom approach ») où la conception et la définition des grands objectifs à atteindre sont réservées à la haute administration, tandis que l'exécution est assumée par une armée d'exécutants obéissants et soumis.

Toutefois, quels que soient les succès de cette approche dans la production et la distribution de produits et services, il reste que sa transposition aux activités gouvernementales et à des services publics comme l'éducation ou la santé a posé et continue de poser tout un ensemble de problèmes théoriques et pratiques redoutables [40]. En effet, autant la relation entre un mandant et un mandataire est relativement simple dans le secteur privé, et ce, même si on fait intervenir un troisième personnage, l'actionnaire (ou le stockholder), autant cette relation se complique dans le secteur public [41]. Cette complexification est imputable à deux causes : la première tient à la multiplication des intervenants (appelés parties prenantes ou stakeholders) qui portent et qui défendent des intérêts divers, voire divergents, et la deuxième cause de complexification est imputable à la difficulté de concilier efficacité et équité selon que l'on se place du [46] point de vue de tel ou tel groupe, d'une part, quand on cherche à concilier les diverses interprétations que ces groupes peuvent avoir du bien commun, d'autre part [42].

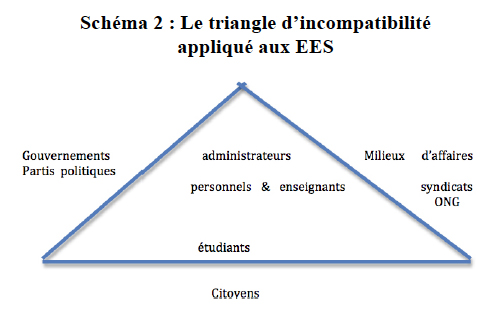

Pour mieux comprendre et saisir la première cause de complexification, on peut rappeler que les universités et autres EES se situent au point de convergence d'un réseau de relations qui implique une panoplie d'intervenants ou mieux, de parties prenantes que l'on peut départager en deux ensembles, l'un placé à l'extérieur de l'établissement, l'autre à l'intérieur, chacun de ces ensembles étant lui-même découpé en trois. Ce qui nous donne, sur l'extérieur, le classement suivant : (i) le gouvernement qui finance les EES et les partis politiques ; (ii) les groupes de pression (organisations patronales, syndicats et autres) ; et (iii) les citoyens dans leur double capacité de payeurs de taxes et d'éventuels bénéficiaires d'un droit à l'éducation supérieure. Et à l'intérieur d'un établissement, on a un autre découpage en trois : (i) les administrateurs et les cadres ; (ii) les personnels enseignants (professeurs, chargés de cours, etc.) et les employés ; (iii) les étudiants.

Quant à la seconde cause de complexification, celle qui touche à la conciliation entre efficacité et équité, le principal défi à cet égard est celui que pose un arbitrage voire, selon certains, une incompatibilité qui n'est ni d'ordre philosophique ni d'ordre moral, mais bel et bien d'ordre politique et stratégique entre des ensembles de valeurs portés et défendus par les différents acteurs. Ces valeurs, issues de parties prenantes regroupées en trois ensembles, formeraient un véritable triangle [47] d'incompatibilité comme l'illustre de Schéma 2 ci-dessous [43].

On voit alors qu'une des façons ou une des stratégies à laquelle on aura recours pour résoudre ces arbitrages et autres incompatibilités à trois consiste à leur substituer une approche duale définie, en l'occurrence, en termes de « fournisseur » et de « client », ce qui, du coup, place hors circuit l'ancienne approche qui cherchait à introduire les valeurs de citoyenneté et de solidarité au cœur même du processus de légitimation des dépenses publiques aux trois niveaux [44]. Nous voyons ici émerger, au centre même de la [48] transposition d'une nouvelle gestion dans le secteur public, l'enjeu du retrait du politique ou, vu depuis un autre angle, ce parti pris d'apolitisme qui caractérise en propre la NGP, pour qui un hôpital est un hôpital, une université est une université, en ce sens que la gestion interne d'un établissement quel qu'il soit n'a pas à être influencée par la ou les politiques promues et défendues par un gouvernement, qu'il soit conservateur, libéral, ou social-démocrate, ni par les desiderata des citoyens, mais uniquement par les besoins des bénéficiaires - en l'occurrence, les étudiants - et les exigences du marché du travail [45].

Par ailleurs, les universités sont aujourd'hui de véritables microcosmes sociaux (microcosme du marché du travail et du marché des expertises) en ce sens que l'on assiste à une véritable duplication des deux processus qui affectent ou qui grèvent l'ensemble de la société à l'heure actuelle [46]. Il s'agit, en premier lieu, du double processus de la fragmentation ou de la parcellisation des tâches, d'une part, de la centrifugation de l'emploi, de l'autre. La fragmentation affecte non seulement les personnels de soutien, mais aussi les enseignants, les chercheurs, les [49] assistants de recherche et les correcteurs, tandis que la centrifugation pousse à la multiplication des statuts d'emploi au-delà du pivot central et emblématique représenté par le professeur à part entière ou le chercheur de carrière dont la tâche correspond au modèle ou à l'idéal type défendu, promu et sanctionné par les conventions collectives. On assiste ainsi à la multiplication des statuts : chargés de cours structurels ou ponctuels, assistants de recherche, étudiants-correcteurs, etc. Et il s'agit, en deuxième lieu, dans la foulée des transformations en cours au niveau de la tâche et de l'emploi, d'une part, mais aussi dans la foulée des transformations en cours au niveau sociétal, transformations qui affectent les perspectives d'emploi et les carrières, d'autre part, de la démultiplication des discours alternatifs peu ou pas compatibles, et des revendications peu ou pas compatibles non plus, autour de l'éducation, de la formation, des programmes et de leur contenu.

Cette dynamique interne est encore compliquée et complexifiée par les statuts différentiels accordés à différents secteurs par des intervenants extérieurs qui proviennent de plusieurs sources parmi lesquelles on peut retenir les six suivantes : (i) les politiques de subventions des gouvernements accordées aux étudiants selon les secteurs (sciences exactes, sciences sociales) ; (ii) les politiques des organismes subventionnaires de la recherche {idem) ; (iii) les fondations privées ; (iv) les corporations professionnelles ; (v) les agences extérieures de certification (exemple le label EQUIS en science administrative) [47] ; et, enfin, (vi) les agences de notation de [50] crédit, de classement, et autres ordonnancements établis par des corps intermédiaires, des corps professionnels ou des organismes privés. Ces contraintes et exigences conduisent à une démultiplication des comptes à rendre aux bailleurs de fonds, qu'ils soient publics (les ministères et agences) ou privés (les fondations).

Au niveau des arbitrages, nous voyons que la situation est encore plus délicate, voire litigieuse, à cause du haut niveau d'incompatibilité entre les objectifs, les imputabilités et les finalités qui peuvent être portés, défendus et imposés ou revendiqués par l'une ou l'autre de ces parties prenantes, que ce soit entre les bailleurs de fonds publics et privés, entre gouvernements et fonds de recherche, entre établissements universitaires, entre les différents corps d'enseignants, entre associations étudiantes, etc.

Enfin, à ces deux contraintes, il faut en ajouter une troisième, celle qui vient de la concurrence des autres universités, des autres établissements de production des connaissances (écoles supérieures, centres privés, laboratoires privés, etc.), une concurrence qui s'exerce aussi bien au niveau local ou national, qu'au niveau global. À quoi il faut encore ajouter les forces qui, depuis l'extérieur et au niveau du commerce international, poussent en direction de la libéralisation des marchés, y compris la libéralisation des marchés des « services » universitaires, promue par l'Organisation mondiale du commerce, d'une part, et consécutive à [51] l'internationalisation des diverses fonctions des universités, de l'autre [48].

L'une dans l'autre ces dynamiques, couplées et renforcées par suite de l'obsolescence accélérée des savoirs et des expertises (le fameux « decreasing knowlegde shelf-life », en anglais) conduisent à une dévalorisation accélérée des formations et, par conséquent, des diplômes. En somme, la contrainte définie par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter qui caractérisait le capitalisme comme un processus de « destruction créatrice » s'applique désormais aux universités, à leurs formations et diplômes, comme à n'importe quelle autre entreprise.

Conclusion

Quelles leçons peut-on tirer des développements antérieurs pour cerner et situer les contenus des notions de MSU et de RSU ? En premier lieu, la juxtaposition entre les cadres providentialiste et post-providentialiste nous a révélé non seulement l'importance de contextualiser les initiatives relevant d'une mission sociale en rapport avec l'un ou l'autre de ces deux cadres, mais également l'importance de tenir compte, pour ce qui touche à la mission sociale des universités, en particulier, du niveau international, et plus spécifiquement de l'état de la coordination à l'échelle internationale. En effet, puisque l'université se situe par définition à la jonction de deux universalités, celle de l'État-nation et celle, plus vaste, englobant ce que l'on désignait naguère comme le « concert des nations », - c'est-à-dire l'ensemble des pays qui respectent les règles internationales - ni ses missions [52] ni ses responsabilités ne devraient être saisies ou limitées à une scène au détriment de l'autre. Car nous avons bel et bien affaire ici à deux universalités qui ne se recouvrent ni ne se confondent, chacune étant située et pensée à un niveau distinct, même si les passerelles et les échanges d'un niveau à l'autre sont - ou devraient être en tout cas - constants. C'est ainsi, par exemple, que l'universalité d'accès à l'éducation supérieure relève de la politique nationale et ne pourra jamais être sanctionnée ou réalisée au niveau international, tandis que la circulation des savoirs, de la recherche et des personnels s'inscrit dans une universalité qui, par définition, ne peut pas être limitée à l'État-nation et à sa politique nationale, et qui relève plutôt de la coordination internationale. En ce sens, une université ne peut jamais être « nationale » - malgré que plusieurs affichent le qualificatif - au sens strict dans la mesure où elle est à la fois tributaire et partie prenante à part entière de la communauté internationale, nonobstant les inégalités infra-nationales et internationales - entre le Nord et le Sud - et autres asymétries prévalentes en termes de moyens, de ressources ou d'opportunités.

C'est ici et à ce niveau que la distinction introduite en début de présentation entre universités « ouverte » et « fermée » peut recouvrer sa pertinence : l'université ouverte le serait à la fois sur le national et l'international, l'université fermée se contentant d'occuper, ou étant forcée de le faire, un seul des deux niveaux. Transposée et appliquée à la notion de mission sociale, cette distinction permettrait d'en suivre l'évolution à travers le temps, afin de mettre en lumière les croisements, complémentarités, arbitrages et autres replis ou blocages qui lient ou qui séparent les deux universalités en question. Une mission sociale donnée pourrait alors être appréhendée non seulement à travers l'application d'un projet ou d'un programme, mais aussi comme la résultante d'un ensemble de collaborations et d'antagonismes entre [53] acteurs de l'intérieur et de l'extérieur et ce, à divers niveaux local, national ou international.

En deuxième lieu, nous avons vu que le passage au post-providentialisme, peu importe s'il est imputable à l'action de facteurs endogènes, aux pressions issues des promoteurs de la nouvelle gestion, ou aux projets et programmes portés et défendus par les organisations internationales, voire à tous ces facteurs à la fois, ce passage induirait un retrait ou un repli de la part de l'État vis-à-vis de sa politique d'éducation supérieure. On peut à ce sujet évoquer l'idée d'un délitement de la politique d'éducation, y compris de la politique universitaire, qui ne seraient plus saisies dans leur ensemble ni dans leur complémentarité en tant qu'investissements sociaux susceptibles et capables de contribuer à la promotion du bien commun et d'un sens critique, mais qui seraient désormais envisagées comme des dépenses qui devraient de toute nécessité être articulées aux besoins des marchés de l'emploi. Les premières victimes de ces réalignements politiques, ce sont l'universalité d'accès et la gratuité. Cela reflète l'emprise grandissante de la logique entrepreneuriale et d'une coordination internationale d'inspiration néolibérale sur les politiques nationales et ce, malgré les contre-interventions issues des organismes voués à la défense des droits à l'éducation à tous les niveaux, y compris l'enseignement supérieur [49]. On a une illustration fort révélatrice de ce paradoxe au niveau même de la coordination internationale - ou plutôt du manque de coordination - quand on compare les lignes directrices, [54] projets et autres programmes issus des grandes organisations où il n'est jamais question de la gratuité d'accès à l'enseignement supérieur, d'un côté, avec les recommandations issues du Comité des droits de l'Homme de l'ONU qui dénonce rituellement les reculs en matière d'accès imputables à l'augmentation des frais de scolarité, de l'autre [50]. En attendant, ce repli ou ce retrait peut prendre différentes formes : celle de la dévolution d'une plus grande autonomie aux établissements universitaires en matière de gestion, celle d'un resserrement des financements ou celle d'un contrôle des résultats.

La question qui surgit alors est celle de savoir quels impacts de telles transformations dans les rapports entre gouvernements et EES sont susceptibles d'avoir sur la MSU ou sur la RSU. Nous avons évoqué l'idée de « dépolitisation » à ce sujet, mais il faut explorer la chose plus avant car, s'il y a dépolitisation, celle-ci opère à sens unique, depuis le gouvernement vers les EES, et non pas nécessairement en sens inverse, comme le montre le fait que nombre d'EES - ensemble ou en rangs dispersés - pressent les gouvernements d'adopter ou de mettre à jour [55] leur politique de l'enseignement supérieur. En somme, MSU ou RSU sont, qu'elles le veuillent ou non, tributaires au premier chef d'une mission ou d'une responsabilité politique antérieure et supérieure à la mission ou la responsabilité sociale. Bien sûr, tel ou tel projet, initiative ou programme peut fort bien ignorer cet ascendant et agir comme si le gouvernement et sa politique ne comptaient pour rien, cela n'empêche pas qu'il faudrait en tenir compte, sinon au niveau pratique, en tout cas au niveau de l'analyse afin de situer et de contextualiser les initiatives relevant de la MSU ou de la RSU, au lieu de les analyser en tant qu'actions purement ou simplement autonomes [51].

À ce propos, il paraît opportun d'introduire quelques éléments de réflexion concernant les rapports entre intérêt de groupe et intérêt général. Car, ce qui distinguerait en propre la politique d'un gouvernement de celle d'une organisation, voire même de celle d'un citoyen quel qu'il soit, serait lié avant tout lié au statut accordé à l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier dans chaque cas. En effet, pour un gouvernement, c'est la promotion de l'intérêt général de l'ensemble des citoyens et des organisations situés sur son territoire qui devrait primer et qui devrait fonder, au premier chef, à la fois la légalité et la légitimité de son action ; l'intérêt spécifique de ceux qui sont concernés par telle loi ou par tel règlement devrait quant à lui passer au second plan. En revanche, dans tous les autres cas, c'est l'inverse qui se produit, puisque la légitimité et la légalité de l'action entreprise ne concernent au premier chef que les parties prenantes. C'est alors l'intérêt de groupe ou l'intérêt individuel - parfois une interprétation groupée ou individuelle du bien commun -, [56] qui prime, tandis que l'intérêt général est cette fois placé à l'arrière plan.

Transposé dans le monde universitaire, cela signifie tout simplement qu'il y a bien un intérêt supérieur qui transcende l'université elle-même, un intérêt qui ne se confond ni avec celui d'un ou de plusieurs groupes (ni non plus avec une illusoire somme des intérêts groupés dans chaque cas), et que cet intérêt doit ou devrait être inscrit et défini dans une politique universitaire en bonne et due forme envisagée en tant qu'une des composantes de la promotion du bien commun d'une société. En ce sens, la politique universitaire ne doit pas être confondue avec la mission d'une université, ni même avec la politique des universités. En d'autres mots, si les universités ont un rôle central à jouer au titre de leur contribution au bien commun, il appartient à l'ordre politique lui-même de définir ce bien commun de sorte que les universités puissent s'y référer pour évaluer leur propre contribution à sa promotion.

Or, la revendication d'autonomie de la part des EES semblerait mettre à mal l'idée d'un nécessaire ancrage politique au niveau national et au niveau international. En ce sens, il apparaîtrait, vu depuis l'angle des EES maintenant, que les initiatives menées au titre de leur mission ou de leur responsabilité sociales devraient être maintenues éloignées tout autant de la politique des gouvernements que de celle des organisations internationales. Toutefois, en agissant de la sorte, les établissements universitaires se comportent exactement comme le font les entreprises qui revendiquent elles aussi le droit et le pouvoir de définir elles-mêmes le « bien commun » de leurs clientèles. L'homologie et la symétrie entre RSE et RSU n'en deviennent que plus éclatantes et la différence d'avec la MSU, que plus frappante. Cependant, cette parenté ne devrait surtout pas être [57] invoquée pour invalider la RSU ou même la RSE. Comme le souligne Corinne Gendron, la responsabilité sociale est d'abord un questionnement sur sa contribution au progrès et au mieux-être de nos sociétés, et parallèlement sur la délimitation de son périmètre d'action [52].

En choisissant d'accorder toute son importance à la notion de RSU, nous souscrivons d'emblée à l'idée selon laquelle ces pratiques doivent être analysées en tant que telles, c'est-à-dire en tenant compte des objectifs qu'elles visent, compte tenu également des moyens qu'elles se donnent ou dont elles disposent. En effet si, pour paraphraser Gendron, « on a eu tendance à condamner les mécanismes d'élaboration » de ces politiques en se contentant de les inscrire dans la mouvance des déréglementations, c'était oublier « combien les mécanismes précédents suscitaient la controverse » [53].

En somme, il reviendrait en propre à l'idée de mission sociale appliquée aux universités, de confronter et de résoudre à sa propre échelle ce trilemme que représente la revendication d'autonomie fonctionnelle, la poursuite d'un intérêt général ou d'un bien commun national, et sa contribution à la communauté universelle. Mais en attendant, et peu importe l'état d'avancement ou le recul des négociations entre acteurs, programmes et projets autour de ce trilemme, il reste à accorder toute leur importance émancipatrice et normative aux multiples initiatives issues de la responsabilité sociale des universités [58] qui peuvent contribuer à étayer la mission sociale des universités au sens le plus étendu de l'expression.

Bibliographie

Allmendinger, Jutta et Stephan Leibfried. 2003. « Education and the welfare state : the four worlds of competence production », Journal of European Social Policy, vol. 13, p. 63-81. [En ligne].

Bairoch, Paul Victoires et déboires. 1997. Histoire économique et sociale du monde du XVIième au XXième siècle, tome 3, Paris, Gallimard.

Bergson, Henri. 1959. Les deux sources de la morale et de la religion. Paris, PUF.

Brunelle, Dorval. 1986. « Crise du marxisme et sociologie », Sédiments, n° l, p. 197-223.

Brunelle, Dorval. 2009. « Les libertés en contexte », dans Josiane Boulad-Ayoub et Peter Leuprecht, dir., Le sens de la liberté. Québec, Presses de l'Université Laval, p. 17-43.

Brunelle, Dorval, dir. 2005. Main basse sur l'État. Les partenariats public-privé au Québec et en Amérique du Nord. Montréal, Fides.

Brunelle, Dorval, dir. 2010. Gouvernance : théories et pratiques. Montréal, Éditions IEFM.

Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte. Observations finales du Comité. Canada, 22 mai 2006. [En ligne].

Conduffe John B. et Alexander Stevknson. 1944. The Common Interest in International Economie Organisation, Montréal, International Labor Office.

Coram, Robert. 2005. Political Inquiries : to Which IsAdded, a Plan for the General Establishment of Schools [59] Throughout the United States (1791), cité par Andrew Delbanco, « Our Universités : The Outrageous Reality ». The New York Review of Books, vol LXIL n° 12.

Cox, Robert W. 1987, Production, Power, and World Order Social Forces in the Making of History. New York, Columbia University Press.

Crozier, Michel, Samuel P. Huntington et Joji Watanuki. 1975. The Cri sis of Democracy : Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New York, New York University Press.

Freitag, Michel. 2006. Le Naufrage de l'université. Et autres essais d'épistémologie politique (1995). Montréal, Nota bene.

Gendron, Corinne. 2013. « Les initiatives et les dispositifs de responsabilité sociale menacent-ils le droit international ? Réflexions à partir d'ISO 26000 en matière de droit du travail » dans Dorval Brunelle, dir., Travail et commerce. Clauses sociales, responsabilité sociale et accords transnationaux d'entreprise. Montréal, Éditions ŒXM

Jarle, Christophe et Jacques Verger. 2012. Histoire des universités. XLIe-XXIe siècle. Paris, PUF.

Lamarche, Lucie. 1998. « Les droits économiques et sociaux de la personne sous le contrôle de la société civile : de la substitution des modes de mise en œuvre à la complémentarité », dans Marco Borghi et Patrice Meyer-Bisch, dir., Ethique économique et droits de l'homme, la responsabilité commune. Éditions universitaires Fribourg, Suisse, p. 299-333.

Landry, Simone. Avril 2001. « La Liberté académique et l'autonomie universitaire : un recueil de citations ». Comité de la liberté académique et de l'autonomie universitaire, Les Cahiers de la FQPPU.

Laval Christian et Louis Weber. 2002. Le Nouvel ordre éducatif mondial. OMC, Banque mondiale, OCDE, [60] Commission européenne. Paris, Éditions Nouveaux regards et Syllepse.

McBride, Stephen. 2005. Paradigm Shift. Globalization and the Canadian state. 2è éd., Winnipeg, Fernwood Publishing.

OCDE. 2005. Lignes directrices pour des prestations de qualité dans l'enseignement supérieur transfrontalier. Pans, OCDE.

Polanyi, Karl. 1983. La Grande transformation (1944). Paris Gallimard.

Popper, Karl R. 1979. La société ouverte et ses ennemis (1944). Pans, Seuil.

Rodriguez Gomez, Roberto et Armando Alcántara Santuario. 2000. « La Reforma de la educación superior en America Latina en la perspectiva de los organismos internacionales ». Revista espanola de Educación Comparada, vol. 6, p. 177-207. [En ligne].

Shotwell, James T. 1945. La Grande décision. New York, Brentano's.

Tendon, Joël. 2007. Conseils, coaching et gestion de projets pour accroître la performance d'entreprise. [En ligne].

UNESCO et Université des Nations Unies. 29 et 30 août 2007. Pathways Towards a Shared Future : Changing Rôles of Higher Education in a Globalized World. Conférence, Tokyo, Japon.

Williamson, John. 1987. « The Washington Consensus Revisited », dans Louis Emmerij, dir., Economie and Social Development into the XXIst Century. Washington D.C., Juter-American Development Bank, p. 48-61.