|

Pierrette Désy

Ethnopoétique amérindienne

Texte inédit. Montréal, 2008 (1990).

- [Ces textes ont fait l'objet d'une conférence au Collège de France dans le cadre du séminaire sur la poétique du professeur Yves Bonnefoy et de séminaires à l'EPHE (sciences religieuses), à Paris par l'auteure à titre de directrice invitée.]

-

- I. Écriture et tradition orale

- II. Problèmes de traduction

- III. Courants de l’ethnopoétique

- IV. Puissance du verbe

-

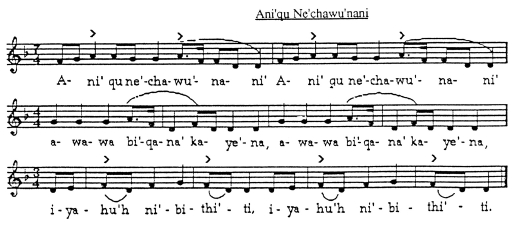

- Illustration 1. La première représente le rêveur à l'intérieur du dos d'une tortue avec les esprits-gardiens zuni hopi inupiaq inuk cris et Ojibwa

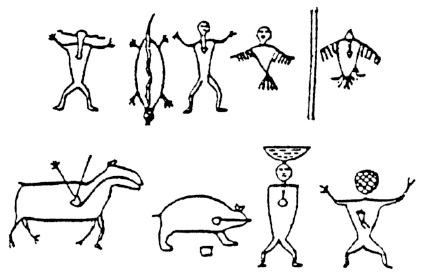

- Illustration 2. La seconde représente le rêveur sur un tambour naskapi avec les objets similaires

I

Écriture et tradition orale

La poétique amérindienne relève de la tradition orale. Récits mythologiques, chants guerriers et amoureux, incantations divinatoires, formules ésotériques sont tous tributaires d’un art ancestral. Paroles sacrées, paroles profanes qui ont été transmises de génération en génération et dont les possesseurs sont libres de les échanger contre des dons substantiels ou de les transmettre à leurs héritiers. Dans l’univers amérindien, la façon de dire, de raconter et de chanter relève de codes linguistiques, symboliques et rythmiques bien précis. La poétique amérindienne relève de la tradition orale. Récits mythologiques, chants guerriers et amoureux, incantations divinatoires, formules ésotériques sont tous tributaires d’un art ancestral. Paroles sacrées, paroles profanes qui ont été transmises de génération en génération et dont les possesseurs sont libres de les échanger contre des dons substantiels ou de les transmettre à leurs héritiers. Dans l’univers amérindien, la façon de dire, de raconter et de chanter relève de codes linguistiques, symboliques et rythmiques bien précis.

Toutefois, étant donné que la poétique amérindienne se perpétue à travers les traditions orales et que son répertoire se rapporte à la société tout entière, avec des exécutants spécialisés dans sa transmission, l’idée d’identifier un auteur original est tout à fait superflue. On ajoutera même que le poète ne peut exister sans la société qui l’a engendré. Ses paroles correspondent à la profondeur d’un sentiment qui se meut dans un rythme ancien ; elles prennent leur source en un savoir archaïque qui est le reflet de tout un peuple, car c’est dans ce rythme et ce savoir qu’il se reconnaît et connaît son origine. En fin de compte, le poète est un récitant de gestes anciennes, un rhétoricien qui maîtrise le langage, le « chef des paroles » comme on l’appelle en ethnographie, celui qui n’a de pouvoir sur les autres que par ses mots.

Observons qu’avec l’arrivée des Européens en Amérique, la toute puissance de l’écriture allait profondément changer le principe d’anonymat qui jusque-là avait régi les règles oratoires de la poétique amérindienne. De fait, dès le début de la colonisation, les Européens, forcés de s’incliner devant la primauté du verbe chez les orateurs autochtones, se sont empressés de le transcrire [1]. Depuis, les harangues des chefs qui déjà, au XVIIe siècle, étonnèrent tant les chroniqueurs, les discours des prophètes du siècle dernier qui quittaient un monde qui déjà n’était plus le leur, résonnent encore dans la mémoire collective.

Cependant, même s’il n’en va pas de même pour des régions méridionales comme le Mexique avec les codices aztèques et le Chilam Balam, le Pérou avec un auteur indigène comme Pomo de Ayala, voire la Floride avec Garcilaso de la Vega [2], il faudra attendre le XIXe siècle pour assister à une véritable éclosion de publications autochtones. À la fin du XVIIIe siècle, un Mohegan, Samsom Occomen, écrivait en anglais un recueil d’hymnes et de chants sacrés [3]. En 1822, Sequoya, un Cherokee, inventait un syllabaire qui allait permettre de transcrire sa langue, et, en 1828, le premier journal autochtone, le Cherokee Phœnix, paraissait en anglais et en cherokee.

Paradoxalement, alors que le genre autobiographique n’est pas le propre de la tradition amérindienne (puisqu’il est de mauvais aloi de parler de soi), celui-ci commence à prospérer au XIXe siècle pour devenir, de nos jours, une véritable mode [4]. William Apes, un Pequot de Nouvelle-Angleterre fut l’un des premiers à publier, en 1829, son autobiographie [5]. Quelques années plus tard, George Copway, un Ojibwa du Haut-Canada rédigeait une histoire de sa nation. Apes et Copway ont en commun de s’engager pour la cause de leur peuple ; tandis que le premier délivre un panégyrique sur Metacom (King Philip) et défend la guerre des Wampanoag [6] qui avait fait rage au XVIIe siècle, le second tente d’expliquer les traditions ojibwa tout en parlant de lui-même [7].

Le genre se perfectionne avec les années : des centaines d’autobiographies et de biographies sont écrites. On citera ici Black Hawk (Sauk), Sarah Winnemuca (Paiute), Hehaka Sapa (Oglala Sioux), Don Talayesva (Hopi), Ella Deloria [8] et le docteur Charles Eastman [9], tous deux Sioux, qui ont légué des paroles d’une beauté exceptionnelle [10]. On insistera encore sur le rôle essentiel que des anthropologues comme Paul Radin, Ruth Underhill et Nancie O. Lurie ont joué en recueillant des histoires de vie winnebago et papago devenues des classiques [11]. Par ailleurs, Alice C. Fletcher et Franz Boas qui avaient respectivement pour collaborateurs Francis La Flesche, un Osage, et George Hunt, un Kwakiutl [12], savaient combien la présence à leurs côtés d’un autochtone leur était capitale. Dans la même perspective, Natalie Curtis, Frances Densmore [13], Edward Sapir [14], Ruth Benedict [15], ces deux derniers, poètes eux-mêmes [16], enregistraient partout en Amérique du Nord des récits poétiques et des phrasés musicaux [17]. C’est grâce à ces pionniers et à tant d’autres qu’on prend connaissance aujourd’hui de textes fondamentaux [18]. Témoin le docteur Washington Matthews, qui, dans les années 1880, convaincu à tort que la culture navajo était menacée à court terme colligeait, avec l’aide de collaborateurs navajo, mythes et légendes. Il allait donner une traduction exceptionnelle du mythe de création navajo y joignant le contexte poétique dans lequel il se déroule, et qui encore aujourd’hui a résisté au temps [19].

À cet égard, les anthologies de poésies amérindiennes ne sont pas récentes [20] : de Daniel Brinton (1890) à George Cronyn (1916) en passant par Mary Austin (1923) et Margot Astrov (1946), elles ont été publiées régulièrement jusqu’à connaître de nos jours une grande vogue [21]. Ces anthologies sont le signe manifeste non seulement d’un renouveau, mais tout aussi bien d’une quête littéraire. C’est dans cette catégorie que se classent également les « Texts » dont la publication allait se poursuivre régulièrement [22] et qui font du mythe une forme littéraire. Cela ne saurait être guère étonnant quand on connaît l’infinie richesse des mythes et des rites dans le Sud-Ouest ou sur la côte Nord-Ouest et ailleurs en Amérique. Les premières publications de ces « Texts » auront d’ailleurs un impact sur Pound et les Imagistes. À l’instar de la poésie des Amérindiens qu’on commence à découvrir, les Imagistes privilégient la clarté et le caractère concret des détails, le rythme et la couleur [23].

À partir du moment, marqué surtout dans la première partie du XXe siècle, où les traditions orales se trouvaient recueillies sur le terrain, transcrites et livrées à l’œil ethnologique, des Amérindiens scolarisés allaient à leur tour écrire. Le chemin était tout tracé du fait des contingences historiques qui avaient conduit à la perte de territoires et, avec elle, la menace que la mémoire d’un peuple disparaisse. Il s’agissait alors pour ces autochtones de faire une œuvre qui puisse préserver des grands moments de leur culture. Deux femmes, Zitkala Sa (Sioux), et Mourning Dove (Okanagan), franchissent le passage de l’oral à l’écriture en publiant, l’une, des mythes, et l’autre, le premier roman amérindien [24].

Toutefois, on ne saurait parler au sens strict du terme d’opposition entre deux modes de production littéraire, l’un écrit et l’autre parlé. En effet, les écrivains d’origine amérindienne contemporains ont toujours allié ces deux fonctions pour donner à leurs œuvres force et originalité. Dans la tradition orale, les mots ont une puissance singulière puisqu’ils s’articulent autour de l’idée du temps et de l’espace. N. Scott Momaday, un Kiowa, montre ce processus dans ses œuvres [25]. Par exemple, dans The Way to Rainy Mountain, Scott Momaday oppose deux données : son histoire personnelle et celle de la migration des Kiowa du Montana aux Plaines du Sud. Ce faisant, il se situe d’emblée dans la tradition orale, et il le dit : « le mot contient le pouvoir en soi et pour soi. Il naît du néant pour devenir son et sens. Il confère l’origine à toute chose » [26]. Dans cet ouvrage, on peut faire deux lectures successives : la première poétique et la seconde prosodique. Dans House Made of Dawn, Abel, le héros, erre entre deux mondes, blanc et indien, et, à la fin, il n’a plus que le rêve auquel s’accrocher. L’auteur commence et clôt son ouvrage par deux termes Dypaloh et Qtsebada, expressions qui appartiennent à la littérature orale pueblo et avec lesquelles on commence et termine toujours un récit. À ce sujet, Scott Momaday explique que l’histoire de House Made of Dawn est construite dans un cercle : elle se termine où elle a commencé [27]. Les gestes et les paroles des protagonistes sont sans cesse soumis à la répétition et mis en parallèle, caractéristiques de la poétique amérindienne comme on le verra plus loin. Il en va ainsi pour Leslie Marmon Silko, une Laguna Pueblo [28], et James Welch [29], un Blackfoot. Silko émaille son récit de poèmes et renforce l’impression qu’il est imprégné des paroles des anciens ; Welch exprime le désespoir d’un monde où il n’existe plus de lignes de partage. Ces romans ont en commun de décrire des individus entre deux univers, à la recherche d’une identité.

La tradition orale reste donc un élément dominant, voire vital, chez les écrivains contemporains, qu’ils soient romanciers ou poètes. Cela ne signifie pas pour autant que ces écrivains sont relégués dans un univers littéraire qui les distinguerait de la littérature en général en les marginalisant. Cela revient à dire que l’œuvre produite par les autochtones est influencée par leur culture et qu’elle rend compte de la réalité dans laquelle elle s’insère.

Qu’en est-il de la poétique amérindienne traditionnelle ? Tout d’abord, observons qu’elle est née d’un univers culturel différent de celui de la poétique occidentale. Outre le fait qu’elle a un sens métaphysique, elle reste toujours hautement visuelle. Octavio Paz dit qu’« en poésie, on écoute les images [30] » ; cette expression est tout à fait juste en ce qui concerne la poésie amérindienne. Outre que les auditeurs « écoutent les images », ils les visualisent dans un espace-temps très précis, notion sans laquelle les mots n’existeraient pas. À la limite, l’écriture encore récente reste secondaire et purement instrumentale : ce sont les images qui comptent. Un Zuñi exprime bien cette idée lorsqu’il dit à Dennis Tedlock, un ethnopoéticien : « Ce que je suis en train de vous dire, vous le visualisez ou vous ne faites que le transcrire [31] ? » Observons encore que de même qu’il n’y a pas de terme pour dire « religion » dans les langues amérindiennes, il n’y en a pas pour dire « poétique ». La religion est un Tout, elle fait partie intégrante du monde des idées supraterrestres et terrestres, et la poétique à son tour s’insère dans ce champ que nous appelons « religieux » pour faciliter la compréhension.

Cela étant dit, il est donc indispensable de distinguer différents niveaux à la poétique amérindienne. Le premier, d’ordre sacré et incantatoire, décrit dans un langage métaphorique les mythes et les rites qui présidèrent à la création du monde et à l’émergence de l’humanité. À travers la prière et l’incantation, le langage unit des individus entre deux sphères, celle des dieux et des héros d’une part et des humains d’autre part. On pourra donc parler du langage des mythes et du langage des rituels. En ce sens, la poésie des Amérindiens correspond au sens que Aristote lui attribuait : un « art poétique » (peri poietikes) dont l’archétype par excellence est contenu dans le principe de la beauté naturelle.

Le second, d’ordre profane, renvoie à des catégories terrestres et à l’agencement de la société. Il est plutôt personnel ; il raconte des faits liés au cycle de la vie et de la mort : ici le poète chante l’objet de son amour, là le désarroi devant la disparition d’un parent, la tristesse ou la joie. Aujourd’hui, des poètes autochtones tels Simon Ortiz, D’Arcy McNickle et Paula Gunn Allen, pour ne citer que ceux-là, s’inspirent à l’occasion d’événements historiques (les massacres du XIXe, la guerre du Vietnam), ou de problèmes contemporains (la drogue ou l’alcoolisme), pour transmettre un message.

Les ouvrages de poésies amérindiennes contemporaines ont une écriture qui participe à la fois des traditions culturelles et de l’art poétique en général [32]. Voici un extrait tiré de Rainy Mountain Cemetery (Scott Momaday) que nous donnons exceptionnellement en anglais, poème écrit en rimes croisées [33] :

- [... ]

- The early sun, red as a hunter’s moon

- Runs in the plain. The mountain burns and shines

- And silence is the long approach of noon

- Upon the shadow that your name defines —

- And death this cold, black density of stone

L’ironie et l’humour ne sont pas étrangers aux poètes contemporains. Les vicissitudes de l’existence inspirent des mots simples, sans doute, mais combien véridiques. Trois extraits tirés de poèmes plus longs en rendent compte.

- Circonstances atténuantes [34] (Alice Bowen, Navajo)

- vin doux, oh ! vin doux

- fais-moi oublier

- la décadence du cœur

- le viol de la terre

- la mort des amis chers

- [... ]

- vin mauvais

- vin amer

- console-moi !

- dépouillée

- je suis dépouillée

- de ma dignité

- de la sagesse

- des anciens

Ici, la poète s’insurge contre un monde qui est désormais le sien. Ce romantisme cache une autre vérité : la terre qui nous entoure est devenu le problème de tous sans distinction. Il en va ainsi de Maurice Kenny, un Mohawk qui, selon ses propres mots, refuse de jouer le rôle de « sauveur et guerrier, prêtre et poète... sauvage et prophète, ange de la mort et apôtre de la vérité » [35].

- À nouveau j’ai parlé de la faim

- Apportez-moi un « Bic Mac », du café instantané

- une pizza en caoutchouc, tout, sauf de l’eau bénite

Là, le poète Acoma (Pueblo du Nouveau-Mexique), Simon Ortiz, raconte comment, alors qu’il venait de rentrer de la guerre du Vietnam et qu’il reposait sur un lit d’hôpital, au Colorado, il reçut la visite d’une dame de charité :

- Une nouvelle histoire [36]

- Elle me dit :

- « Je cherche un Indien.

- Êtes-vous un Indien ? »

- « Oui », répondis-je,

- [... ]

- « Chaque année, nous organisons une parade

- en ville, la parade pour célébrer

- le Jour de la Frontière.

- C’est excitant

- C’est très important,

- nous avons des tas de participants. »

- « Oui », dis-je

- « Bon, dit-elle, notre thème

- c’est la Frontière.

- Nous tenons à bien l’organiser.

- Dans le passé,

- nous avions des Indiens

- en papier mâché,

- mais il y a longtemps,

- on ne le fait plus à présent. »

- « Oui », dis-je.

- « Et puis dernièrement,

- nous avons eu des gens

- qui se déguisent en Indiens.

- Cela fait plus authentique.

- Vous comprenez,

- de vraies personnes ! »

- « Oui », dis-je

- [... ]

- « Cette année, nous voulons

- bien faire.

- Nous avons regardé partout

- à la recherche d’Indiens.

- Il ne semble pas y en avoir un seul

- dans tout le Colorado ! »

- « Oui », dis-je.

- « Vous comprenez, nous voulons bien faire.

- mettre un vrai Indien sur le char,

- pas une copie en papier mâché

- ou un Anglo déguisé !

- Non, un Indien vrai avec des plumes,

- de la peinture.

- Peut-être même un homme-médecine »

- [... ]

Bien entendu, la poésie amérindienne n’est pas un fourre-tout. La tradition orale en soi ne saurait être une garantie de transcendance poétique. Aussi bien, il serait vain de chercher à classer le discours amérindien dans cet ordre : comme nous l’avons déjà mentionné, ce sont surtout les paroles des rituels et des mythes qui possèdent la texture propre à ce type de langage. Il arrive toutefois qu’un discours politique ait une résonance poétique. Ainsi pourrait-on classer certains événements historiques qui amènent les narrateurs à en rendre compte : les harangues des chefs qui révèlent la pensée des Amérindiens envers les Européens est un bon exemple. Ces paroles doivent être analysées à la lumière des circonstances qui les ont créées, car même si elles dépendent de la tradition orale et n’empruntent rien à la littérature européenne, elles existent par le sens qu’elles entretiennent avec l’histoire. Elles servent alors à exprimer des événements inscrits dans la vie réelle. En 1829, Speckled Snake, un chef creek du Sud-Est des États-Unis, commentait en ces termes l’arrivée des Européens [37] :

- Mes frères, j’ai entendu beaucoup de beaux discours de l’homme blanc. Quand il est venu ici pour la première fois, après avoir traversé le vaste océan, il n’était qu’un petit homme... tout petit. À force d’être resté sur son grand bateau, ses jambes étaient encore recroquevillées. Il me supplia de lui allumer un feu.

- Mais quand il se fut réchauffé devant le feu des Indiens et qu’il se fut rassasié de maïs, il se mit à grandir. Il enjamba les montagnes et ses pas couvrirent les plumes et les vallées. Une main touchait la mer de l’est ; l’autre la mer de l’ouest ; sa tête reposait sur la lune.

- Alors, il devint notre Grand-Père. Il aimait tant ses enfants rouges. Il déclara : « Allez donc un peu plus loin, de crainte que je ne vous écrase ! » Mes frères, j’ai entendu beaucoup de beaux discours de notre Grand-Père, mais ils commençaient et finissaient toujours de la même façon : « Allez donc un peu plus loin, ici, vous êtes trop près de moi... »

Quant à Crowfoot, chef Blackfoot d’Alberta, n’était-il pas poète quand, à la fin de ses jours, observant les événements qui transformaient à jamais la culture des Indiens des Plaines, il disait [38] :

- Qu’est-ce que là vie ?

- La vie

- c’est l’éclat de la luciole dans la nuit

- le souffle du bison dans le creux de l’hiver

- La vie

- c’est la petite ombre qui court dans la prairie

- et va se perdre dans le crépuscule

Mis à part des moments particuliers, comme l’Imagisme au début du siècle, où la tradition poétique amérindienne a peut-être influencé les écrivains, on pourrait affirmer qu’elle souffre mal d’être empruntée par la culture occidentale : en effet, le passage de la tradition orale à la tradition écrite n’est jamais qu’une transposition rendue possible par les autochtones seuls. Le fait est que son originalité la rend quasi imprenable. Néanmoins, aussi étrange que cela puisse paraître, il existe un chant triste et monotone qui est passé, par des voies mystérieuses (si ce ne sont celles d’un missionnaire), dans le répertoire des guides et des scouts. Mooney le décrit comme le plus pathétique de tous les chants appartenant au répertoire de la « Danse des Esprits » (Ghost Dance). Interprété sur un ton plaintif, des larmes roulant sur leurs joues, les danseurs pleurent le sort cruel qui s’est abattu sur eux [39]. En cette fin du XIXe siècle, cette mélopée des Arapaho tire la quintessence de l’instant fugitif et sacré [40] :

- Père, aie pitié de moi

- Père, aie pitié de moi

- Je meurs de soif

- Je meurs de soif

- Tout a disparu

- Je n’ai rien à manger

- Tout a disparu

- Je n’ai rien à manger

II

Problèmes de traduction

Depuis que Lévi-Strauss a écrit que le « mythe est à l’opposé de la poésie » et précisé que « la valeur du mythe persiste en dépit de la pire traduction [41] » (puisqu’il fait partie du discours), mais que la poésie est virtuellement intraduisible, des ethnopoéticiens américains se sont élevés vigoureusement contre ce postulat affirmant que la poésie amérindienne est tout à fait traduisible à condition de franchir les obstacles structuraux et culturels qui lui sont inhérents. Lévi-Strauss écrit encore à ce sujet que « la langue appartient au domaine d’un temps réversible et la parole à celui d’un temps irréversible [42] », et que « la substance du mythe ne se trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, mais dans l’histoire qui y est racontée [43] » puisque les événements reliés au mythe appartiennent au passé, au présent et au futur. La distinction saussurienne entre langue et parole ne fait pas non plus l’affaire des ethnopoéticiens qui voient aussi bien dans les mythes des constructions poétiques.

À vrai dire, en opposant le mythe à la poésie, Lévi-Strauss ne pensait pas au courant ethnopoétique américain. Quoi qu’il en soit, certains de ses critiques lui reprochent d’avoir négligé l’aspect littéraire des mythes et transposé son contenu grâce à un système d’abstractions binaires qui, du même coup, évacuait toute richesse poétique. À ce sujet, Dell Hymes souligne que, si l’on doit tenir compte des structures conceptuelles des mythes amérindiens, en revanche on ne doit pas en ignorer les formes linguistiques ; en d’autres mots, il ne rejette pas tant l’analyse structurale du mythe qu’il critique l’indifférence à ses qualités littéraires. Pourtant, dans un texte ultérieur, Lévi-Strauss se défend bien de ces accusations ; il précise que la connaissance de la langue originale et l’étude philologique enrichiront certes le sens, et ajouteront au mythe des « dimensions supplémentaires... sans pour l’essentiel affecter le contenu sémantique », et il ajoute que « l’apport serait plutôt d’ordre littéraire et poétique [44] ». Si nous avons insisté sur ce point, c’est qu’il revient régulièrement sous la plume indignée des ethnopoéticiens, comme s’ils ne pouvaient souffrir les propos de Lévi-Strauss pourtant bien antérieurs au nouveau courant américain. Observons par ailleurs que la question du mérite littéraire des mythes n’est pas nouvelle : elle avait été posée déjà, en 1915, par Paul Radin dans un article lumineux [45].

Ces divergences de vue entre mythe et poésie soulignent de façon aiguë le problème de la traduction de la poésie amérindienne. En leur temps, Franz Boas et A.L. Krœber considéraient que le style littéraire disparaissait avec la transposition en une autre langue. En 1911, Boas n’avait-il pas écrit [46] :

- ... quand la question se pose, par exemple, de faire une recherche sur la poésie des Indiens, aucune traduction ne peut se substituer adéquatement à l’originale. Le rythme, la structure du langage, le rapport du texte à la musique, l’imaginaire, l’usage des métaphores et de nombreux autres problèmes... ne peuvent être compris que par le chercheur qui connaît la langue et le contexte ethnographique de la tribu avec laquelle il travaille. Le même chose est vraie en ce qui concerne les séquences. plus ou moins poétiques qui accompagnent les rituels, les prières et les incantations.

Bien que depuis le XIXe siècle, une partie de la littérature amérindienne ait été transcrite et que des milliers de narrations orales existent, seule une infime partie nous est parvenue, et, encore, de manière fort incomplète. Ces versions sont souvent rendues fort poétiquement, mais le contexte culturel et social dans lequel elles avaient leur propre existence nous échappe à jamais. Le plus souvent, elles ont été conçues de manière à les rendre plus conformes à l’image classique de la poésie occidentale, et, de ce fait, elles restituent de façon maladroite les caractéristiques si particulières à la pensée amérindienne.

D’autres problèmes périlleux guettent le chercheur. Considérons, par exemple, la tâche insurmontable qui attendait les ethnologues Francis La Flesche et Alice Fletcher lorsqu’ils décidèrent de recueillir différentes versions des « rituels de guerre » chez les Osages. La Flesche, pourtant lui-même un Osage, découvrit très vite qu’il faisait face à un problème insoluble : en effet, tandis qu’il existait sept degrés d’initiation aux rituels, chaque gens (au nombre de 21, divisées en deux moitiés) avait sa version propre. Chacune des versions comptant une centaine de pages, la somme totale aurait donné quelque 30 000 pages de transcription ! Une œuvre évidemment impossible à mener à terme surtout dans un contexte où les données étaient recueillies sans les moyens techniques que nous connaissons [47].

Suivant les conseils de Boas, d’éminentes ethnologues comme Elsie C. Parsons, Ruth Benedict, Cora DuBois, Ruth Bunzel et Gladys Reichard, qui travaillaient surtout chez les peuples du Sud-Ouest des États-Unis, ont privilégié d’abord le mot à mot, c’est-à-dire des interprétations qui collaient littéralement au texte par réaction aux transpositions trop libres de leurs prédécesseurs. Malheureusement, cette trop grande fidélité dénaturait le texte quand il ne le rendait pas incompréhensible, bien que ce fût là un progrès par rapport à des travaux antérieurs qui étaient le plus souvent des adaptations au goût du jour [48]. Dennis Tedlock reproche ainsi à Frank H. Cushing [49], qui a écrit sur les Zuñi dans les années 1880, d’avoir plutôt créé des textes de style victorien quand il n’inventait pas des formules de son cru. Ainsi Tedlock fait grief à Cushing d’avoir forgé des interjections que les Zuñi n’auraient jamais eu l’idée de prononcer tant elles sont contraires à leurs codes culturels, interjections du genre « Démons et cadavres ! », « Par les os de mes ancêtres ! », « Par les délices de la mort ! » [50].

Quand il enregistre les paroles sacrées ou profanes d’une culture amérindienne, l’interprète doit non seulement respecter le contenu implicite, mais encore franchir les obstacles culturels, stylistiques et rythmiques en se conformant aux traditions esthétiques du contenu explicite. En somme, il doit se faire truchement capable d’articuler et les formes et les fonctions linguistiques poétiques. L’école boasienne qui inaugurait en ce domaine se préoccupait plus du contenu explicite et, en conséquence, négligeait le contenu implicite de la fonction poétique. Or comme le premier va de conserve avec le second, on reproche aujourd’hui à cette école d’être en partie responsable de ce que les transcriptions sont souvent perçues comme dénuées de réelle valeur littéraire. Cette carence serait donc attribuable à une distorsion de la qualité intrinsèque du contenu textuel, à la façon dont il fut recueilli, laquelle négligeait les qualités orales du discours et, enfin, à l’idée préconçue qu’une frontière bien définie existerait entre poésie et prose [51]. De plus, elles omettent des points rythmiques tels que les répétitions et les parallélismes essentiels à la compréhension.

Quels que soient les reproches que l’on puisse faire aux membres de l’école boasienne, il n’en reste pas moins qu’ils ont inauguré compte tenu des traditions et des idées de leur époque. Observons qu’ils se débarrassaient de vieilles idées évolutionnistes du XIXe siècle, qu’ils dépoussiéraient des préjugés extrêmement puissants à propos des Amérindiens dont ces derniers faisaient l’objet y compris la conviction de leur disparition imminente qui n’était pas le moindre [52]. Munis d’outils linguistiques tels que dictionnaires, lexiques et grammaires, ils tâchaient de comprendre et de déchiffrer un univers nouveau qui s’ouvrait devant eux et dont les paroles que leurs collaborateurs indigènes leur dictaient constituaient un lien possible avec le leur. Il est fort probable après tout qu’à force de respecter le pied de la lettre, ils en aient dénaturé l’esprit, mais nous devons souligner que certaines traductions restent tout de même de petits chefs-d’œuvre par les images impressionnistes qu’elles suscitent

Malgré tout ce qu’on dira à ce sujet, il est évident que les traductions littérales des poésies amérindiennes continuent de se perpétuer jusqu’à nos jours puisque rares sont les ethnologues qui dominent à la fois le contenu explicite et implicite des mots. Il apparaît évident que même si la nouvelle école des ethnopoéticiens américaine est parvenue à transcender des obstacles liés aux structures syntaxiques et stylistiques des langues amérindiennes, et, ce faisant, à donner des versions infiniment plus riches de la poésie amérindienne que celle que nous connaissions jusque-là, la difficulté extrême de livrer des traductions équivalentes à tous points de vue subsiste. Néanmoins, un grand pas a été franchi qui nous permet de dévoiler non plus seulement ce qui est dit, mais de découvrir dans quel contexte cela est exprimé. En fin de compte, même si les ethnopoéticiens rejettent systématiquement l’opposition de Lévi-Strauss à propos de mythe et poésie, elle contient une certaine vérité. Ajoutons à leur corps défendant, que ce contre quoi ils s’élèvent justement, c’est que la version des mythes n’est pas sans caractère poétique.

De toute façon, l’inéluctable complexité de réinventer la poésie en une autre langue a été formulée depuis fort longtemps, et quoi qu’en disent les ethnopoéticiens, ils risquent dans ce domaine de trébucher sur le même écueil qui veut que le traduttore soit un traditore. Pound avait analysé ce problème en montrant que des trois composantes de la poésie, la première, la phanopoeia, serait traduisible, la seconde, la melopoeia, ne le serait pas tandis que la troisième, la logopoeia, dont le sens serait virtuellement impossible à transcender, pourrait être adaptée grâce à des tournures paraphrastiques qui chercheraient à imiter le ton original [53].

Dans le cas de la poésie amérindienne, le chercheur se heurtera toujours à des impasses d’ordre sémantique et rythmique. Parfois, il n’aura d’autre choix que de composer un texte libre du fait de son incapacité à appréhender certains termes. On sait, par exemple, que les autochtones américains ont toutes sortes de mots différents pour désigner des phénomènes qui sont au centre de leur vie. Les Inuit utilisent plusieurs expressions pour désigner la neige. Non seulement, la neige représente-t-elle une quasi-permanence par son manteau qui recouvre le sol, mais il est tout aussi nécessaire de comprendre et de nommer sa texture, son grain, sa lourdeur ou sa légèreté pour des raisons de survie, ce que font d’ailleurs, en passant, tous les peuples nordiques quelle que soit leur origine. Les Puyallup de la côte Nord-Ouest possèdent une soixantaine de noms pour désigner le saumon qui est au centre de leurs cérémonials et de leur vie économique. Les Navajo utilisent surtout le verbe aller (avec les verbes bouger, courir et marcher), par rapport au verbe être qui est très secondaire. La spécialisation du verbe aller ne renvoie pas seulement à des subtilités grammaticales, mais à une vision harmonique du monde puisque dans la pensée navajo, le cosmos est composé d’événements agissants et non statiques [54]. « Dans l’univers navajo, écrit Witherspoon, le langage n’est pas le miroir de la réalité, mais la réalité est le miroir du langage [55]. » Les Pueblos et les Navajo possèdent plusieurs termes pour désigner la pluie, une nécessité vitale pour les peuples des régions semi-arides. Ils distinguent la pluie féminine de la pluie masculine, dans la vie saisonnière comme dans les mythes d’émergence.

L’oraison suivante navajo, dont nous donnons quelques extraits, nous aidera à saisir en un survol rapide comment le symbolisme s’allie à l’impressionnisme [56]. Cette oraison renvoie à toute une série de thèmes sur l’émergence de l’humanité et sur la conception du Cinquième Monde dans lequel les Navajo vivent actuellement. Ce Cinquième Monde est habité par les « gens qui vivent à là surface de la terre » (les Diné-Navajo) et le « Peuple sacré ». Or le « Peuple sacré » a été métamorphosé en différents phénomènes de la nature -aurore, crépuscule, pluies, brume-, y compris les animaux et les plantes. Il entend les prières et les rituels et se manifeste à l’occasion. Au centre des rituels navajo se trouve l’idée que les mots symbolisent un incident ou un individu, ainsi « Nuage noir » représente l’être féminin. Par ailleurs, le concept de beauté (hózhó) est immanent à la philosophie de vie des. Navajo. Ainsi, les peintures de sable sont-elles détruites aussitôt terminées pour la bonne raison que ce qui est important est contenu dans l’acte de création plutôt que dans l’idée de conservation. La création présuppose donc une quête perpétuelle de la beauté. De fait, les gestes des Navajo doivent être accomplis conformément à cette notion : marcher, respirer, vivre selon les enseignements des mythes et des rites. Les prières sont adressées dans le but de garder ou de rétablir ce qui est hózhó [57].

- Oraison pour le Chant de la Nuit

- Tségihi

- Maison d’aurore

- Maison de crépuscule

- Maison de nuage noir

- Maison de pluie masculine

- Maison de brume ténébreuse

- Maison de pluie féminine

- Maison de pollen

- Maison de sauterelles

- Nuage noir se tient devant la porte

- Devant le sentier est Nuage noir

- Un éclair trace un sillon haut dans le ciel

- Déité masculine !

- Je te fais ces offrandes

- Pour toi j’ai préparé du tabac

- Répare la force de mes pieds

- Répare la force de mes jambes

- Répare la force de mon corps

- Répare la force de mon esprit

- Aujourd’hui même reprends le sort que tu m’as jeté

- [...]

- Que la beauté soit devant moi

- Que la beauté soit derrière moi

- Que la beauté soit au-dessous de moi

- Que la beauté soit au-dessus de moi

- Que la beauté soit autour de moi

III

Courants de l’ethnopoétique

Melville Jacobs reprochait aux ethnologues qui faisaient des enregistrements sur le terrain de négliger du même coup les règles de la ponctuation. Plus tard, au moment de transcrire, ils composaient des phrases, ajoutaient des paragraphes, des points et virgules conformément aux canons de l’édition savante [58]. Or, se demande l’ethnopoéticien, comment être fidèle à un récit quand on sait que la performance vocale de l’exécutant est d’une importance capitale ? La manière de bouger et d’articuler, la mélodie de la voix, les pauses, les silences sont autant d’indices précieux qui permettent de dévoiler le mystère des mots. Les fonctions pragmatiques et expressives du langage ne peuvent être dissociées de leur environnement culturel et doivent être analysées simultanément, car tel geste, tel silence, telle interjection sont autant de signes qui aident à faire respirer le texte [59]. La tradition orale, par définition, s’accommode difficilement des règles de l’écriture. Il faut donc être capable de s’y assujettir tout en respectant le style de pensée initiale. « Voir les images, écouter le texte, transcrire le rythme » : tels sont en quelque sorte les propos de l’ethnopoéticien.

L’ethnopoétique, qui appartient à la discipline anthropologique et qui s’est développée depuis les trois dernières décennies, emprunte également à la linguistique, la musicologie et la littérature dont elle est à la croisée. En ethnopoétique, on cherche à comprendre d’abord, à interpréter ensuite la conception que le narrateur autochtone se fait de son récit avant de procéder à la traduction et à l’analyse. Rappelons que l’art poétique amérindien est contenu surtout dans les récits mythiques et rituels, les chants cérémonials et les prières.

L’ethnopoétique s’inscrit dans une longue tradition commencée sous Boas, tradition qui prenait en compte trois composantes : l’anthropologie, le folklore et la linguistique. Pour les tenants de l’anthropologie américaine, les règles linguistiques composent un modèle attrayant pour explorer la culture. L’hypothèse Sapir-Whorf sur la relation entre le langage et la pensée constitue un jalon important pour la théorie ethnologique : « Chaque langue est un vaste système de structures, différent de celui des autres langues, où sont ordonnées culturellement les formes et les catégories qui permettent à l’individu de communiquer, mais aussi d’analyser la nature, d’apercevoir ou d’ignorer tel ou tel type de phénomènes ou de relations ; il y coule son mode de raisonnement et c’est grâce à elles qu’il construit l’édifice de sa connaissance du monde [60] ». Dans les années 1960 et 1970, des courants comme « I’ethnnosémantique », « l’anthropologie cognitive », « l’ethnographie de la communication » tentent de développer ces hypothèses [61]. Dans les années 1980, « la poétique de l’ethnographie », « la poétique de la culture » prennent de l’importance au point où l’on examine chez des auteurs, qui ne sont pas nécessairement des ethnologues, l’esprit même de l’ethnologie [62].

D’une certaine manière, les ethnopoéticiens se rapprochent de l’école de la stylistique créée par Charles Bally, qui se voulait une science de la langue parlée et pour qui l’attention devait « se porter sur la face expressive et non sur la face intérieure des faits de langage : le langage est ici but, non moyen [63] ». Chez les stylisticiens, la recherche sur l’intensité ou l’atténuation de la parole, le rythme et les mouvements de la phrase, les procédés phoniques, harmoniques et euphoniques et les emprunts aux langues archaïques, les pratiques poétiques, sont des éléments capitaux [64]. En ce sens, la recherche des ethnopoéticiens les rapproche singulièrement des stylisticiens.

Cependant, la comparaison s’arrête là dans la mesure où leur originalité tient au fait que les ethnopoéticiens opèrent au niveau du discours amérindien un découpage afin d’y révéler des codes qui lui sont propres. Ils portent une attention aux formes discursives et à la fonction émotionnelle du signe, isolent des types particuliers phonologiques, morphologiques et même syntactiques qui se répètent d’une région à l’autre en Amérique du Nord.

Une autre particularité qui leur est propre concerne l’étude des genres. Si la poésie amérindienne ignore l’art de la versification, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de règles prosodiques. En effet, ce n’est pas tant dans les rimes que dans le rythme de la prose que se trouvent énoncés les principes de son art poétique. En l’absence de figures métriques, on fait ressortir dans la prosodie des phénomènes mélodiques, des moments d’intensité et de durée comme l’accent phonique et l’intonation [65].

En mettant en évidence ou en précisant certaines caractéristiques qui avaient été occultées ou qui étaient restées obscures jusque-là, Dell Hymes et Dennis Tedlock ont posé, les premiers, les règles de la poétique amérindienne. Ils ont illustré comment, loin d’être désordonnée, elle appartenait à un ordre structuré du discours et qu’elle suivait des règles prosodiques bien définies tant au niveau du contenu des mots que de leur expression vocale. Ils ont établi dans les constructions prosodiques une relation de cause à effet entre les caractères quantitatifs et le nombre de versets ; ils ont montré également que la durée et l’intensité entre les mesures, les temps parlés et les silences, ainsi que les formules répétitives ont pour fonction de mettre des thèmes en relief.

Hymes, dans ses analyses phonologiques, porte une attention particulière sur le contenu et la forme syntactique [66]. En travaillant sur des narrations chinook (côte Nord-Ouest), il découvre que leur structure sous-jacente est composée d’ensembles de lignes formant des versets, de versets formant des stances et, dans les compositions plus longues, de stances formant des scènes ou des actes, exactement comme dans une pièce de théâtre [67]. Le même système hiérarchique existe dans les narrations des peuples voisins. La répétition de certains mots, les parallélismes, les interjections onomatopéiques, les contraintes numériques font également partie de la structure rhétorique [68]. Hymes analyse les unités minimales du discours à l’intérieur des grandes unités, et de fait, il apporte une cohérence interne au discours. Il se sert des mythes recueillis dans le passé ou dans le présent pour en faire l’analyse littéraire. Il isole des figures rhétoriques, prend note des récurrences et des particules adverbiales pour procéder à des analyses sémantiques et à des reproductions de versets aux nombres très précis [69].

Tedlock, à partir de textes zuñi, tient compte dans ses transcriptions des pauses, des silences comme s’il transcrivait une partition musicale [70]. L’intonation, les variations et la qualité de la voix, les cadences dans l’élocution font partie de la texture de base. Ces caractéristiques alliées au contenu de la narration lui permettent d’ordonner des séries d’unités prosodiques de type hiérarchique. Tedlock illustre ses propositions par le matérialisme typographique [71]. Il fait appel à la construction parenthétique, joue avec les arrangements formés de phrases juxtaposées qui se succèdent sur un modèle parallèle et aident à dramatiser une situation ; il souligne les formations onomatopéiques. Dans ses transcriptions en langue anglaise, il se base sur la performance orale (variations dans la couleur, la hauteur, la cadence et la modulation) pour décider des alternances entre voix et parole [72].

En règle générale, les ethnopoéticiens - nombreux de plus en plus à recueillir des récits sur le terrain et à analyser les plus anciens -, établissent une connexion entre le signifié et le signifiant dont l’image acoustique se révèle être un précieux support. Ils sont à l’origine d’une réflexion qui tend à redonner tant aux versions anciennes que contemporaines leur complexité originale et leur richesse [73].

L’ethnopoétique constitue donc un paradigme inestimable dans l’évolution de la pensée anthropologique. Ces dernières années, l’anthropologie américaine a enquêté sur de nouveaux modes de pensée discursifs, et mis l’accent sur l’apport de la littérature en tant qu’objet de recherche, une sorte de « retour de la rhétorique », dirait-on[74]. En somme, l’anthropologie possède ses moments littéraires, et l’ethnographie de la poétique existe. À cet égard, les ethnopoéticiens reconnaissent leurs dettes à la philosophie et à l’ethnologie françaises citant Michel Leiris, Claude Lévi-Strauss et Jacques Derrida. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que le nouveau courant de l’ethnopoétique reste si séduisant. et riche de promesses, à condition sans doute de ne pas verser dans un système de déconstruction qui risque de s’apparenter plutôt à la technique qu’à l’esthétique.

IV

Puissance du verbe

Dans la pensée amérindienne, les mots ne sont jamais gratuits et innocents : ils portent en eux un pouvoir bien réel et véhiculent une force magique. Les mots permettent de contrôler le domaine terrestre et d’accéder à l’univers supraterrestre.

Lorsque le récitant entonne les paroles d’un récit, il utilise souvent une formule brève pour attirer l’attention des auditeurs. La formule est ici un code. Chez les Crow, le conteur commence son récit par ikye, c’est-à-dire « attention ! ». Si les auditeurs ne répondent pas, le conteur remet son histoire au lendemain [75]. Comme c’est le cas pour tous les peuples amérindiens, les Crow sont très critiques à propos de l’authenticité des chroniques à caractère ancestral et, en conséquence, le conteur doit terminer son récit par le mot tseruk, indiquant par là qu’il rapporte quelque chose dont il n’a pas été personnellement témoin [76]. Les Pueblos pareillement commencent et terminent leurs récits par deux termes : Dypaloh et Qtsebada. De plus, les Zuñi introduisent une tournure selon que la narration est sacrée ou profane ; les Indiens des Plaines selon qu’elle appartient à l’hiver ou à l’été, au jour ou à la nuit, de sorte que l’auditoire sait tout de suite dans quelle sphère spatiale et temporelle se situer.

L’écriture dite synthétique renvoie également à un savoir discursif : tels sont, par exemple, les « Calendriers d’hiver » (Winter Counts) des Sioux des Plaines dont les symboles sont inscrits sur des peaux de bison, les wampum des Iroquois (que les Français appelaient des colliers), les pictographes des Ojibwa sur écorce de bouleau, les glyphes des Lénapé-Delaware [77]. Ce sont là des formes d’écriture qui symbolisent un événement historique ou mythique, et dont le style parlé (mélodie, expressions verbales) les apparente parfois à la poésie, bien que ce ne soit pas forcément le cas. Quoi qu’il en soit, ces signes permettent au lecteur de décoder et d’élucider des faits et gestes qui se révèlent soudain à lui. De même que dès les premières notes d’une partition musicale, on reconnaît la mélodie et le leitmotiv, tous les éléments nécessaires à une interprétation exhaustive sont contenus dans les codes mnémoniques. On doit faire ici une analogie avec le langage des rituels au sujet duquel il arrive que la concision de la pensée et des mots renvoie à l’idée d’un résumé que l’auditeur complète à loisir. Dans le cas où les paroles ne sont pas récitées complètement, quelques mots clés suffisent pour retrouver le fil de l’histoire. Un Papago du Sud-Ouest dit : « Ce chant est court parce que nous en savons beaucoup [78] ». Il n’est donc point nécessaire d’en réciter tous les versets. Le chanteur se contente de fournir les clés primaires afin que l’auditeur poursuive sans peine puisqu’il fait partie intégrante de l’imaginaire poétique. Tout se passe comme s’il devenait à son tour poète et musicien [79].

- Chant de la danse du cerf [80] (Ojibwa)

- Mais d’où bondit-il

- Le cerf ?

- Mais d’où bondit-il

- Le cerf, le cerf ?

L’exégèse de cette mélodie ojibwa est fondée sur un rêve ancien. Il y a fort longtemps, un chasseur convoquait les hommes et les femmes à une danse. Il leur enseignait ce chant qu’il avait reçu en rêve. Un vieil homme commençait à danser en imitant les mouvements du cerf, bientôt suivi par les hommes, puis par les femmes qui, elles, mimaient la biche [81]. Par la suite, avant de partir à la chasse, les Ojibwa faisaient toujours la « danse du cerf ». Le rituel était destiné à donner non seulement du pouvoir aux chasseurs, mais à fixer d’avance le destin de la proie.

Chez les Navajo, en chantant le monde, on le fait exister. Pour ce peuple, la configuration même du cosmos a d’abord été conçue par la pensée, et cette pensée a été projetée en une substance désordonnée et primordiale par le pouvoir des mots. Le monde actuel existe par le langage. Sans lui, le Navajo serait impuissant et ignorant, seul dans l’univers, coupé de tout ce qui l’entoure, des plantes, des animaux, de son territoire. Sans la parole, il serait une part inanimée du cosmos dans lequel il ne trouverait aucun sens à sa destinée. Grâce au langage, la pensée s’extériorise à travers les narrations et les prières. Penser, dire et chanter l’existence des êtres et des choses, tels sont les principes ontologiques qui gouvernent l’univers navajo. Dans le mythe de Création, Premier Être s’appelle « Immortalité » et représente la Pensée ; Second Être s’appelle « Harmonie » et représente la Parole [82].

Contrairement à d’autres peuples, le langage sacré de certains cérémonials navajo ne peut être abrégé. Il est de la plus haute importance d’en réciter toutes les séquences - un prodige de mémorisation qui exige parfois plusieurs jours - au risque de faillir aux rituels et de tout faire échouer. Les mots sont prononcés pour maintenir et prolonger la vie, éloigner le destin et renvoyer la mort à un autre jour. Observons néanmoins que pour certaines catégories de rituels parlés, le récitant a la possibilité d’introduire des variantes. La distinction entre ce qui est variable et invariable est fort importante puisque dans les cas où il est souhaitable de le faire, le sort du malade en dépend [83]. Si le mythe ne s’inscrit pas réellement dans le temps, car ce qui fut hier est encore aujourd’hui et sera demain [84], il est gravé en revanche dans un espace bien réel, puisque la description des événements correspond au paysage topographique. Il en va ainsi du sipapu chez les Pueblos, lieu d’émergence de l’humanité, sis dans le Grand Canyon, et qui fait l’objet de pèlerinages.

Quand le Navajo parle de la création ou de l’émergence de l’humanité, il délègue aux mots un pouvoir créateur et indépendant et, dans ce cas, il est l’égal des héros culturels qui ont amené sur terre les bienfaits de l’humanité. Il parle le langage des dieux : « Sur l’origine de la terre, je sais tout. Je le sais depuis le début », récite le Navajo [85].

- Chant du Commencement du Monde [86]

- La terre sera

- Les montagnes seront

- [...]

- La terre sera

- Depuis des temps immémoriaux.

- Je sais qu’elle sera

- [...]

- La terre sera

- Depuis le commencement

- Je pense qu’elle sera

- [...]

- La terre sera

- Depuis le commencement

- Je dis qu’elle sera

- [...]

Dans une perspective analogue, les Nootka de l’île de Vancouver font du chant un instrument qui donne accès au voyage à la fois magique et rationnelle, si fréquent dans la mythologie amérindienne. Une femme dit : « Tout ce que nous avons toujours su sur les courants de l’océan était gardé dans les versets d’un chant. Pendant des millénaires, nous allions partout où nous voulions et revenions sains et saufs dans nos villages grâce au chant... Il y avait un chant pour aller dans la grande île, un autre pour aller dans la petite. [La navigatrice] faisait le guet à la proue, elle connaissait le chant, donc elle savait exactement où elle se trouvait. Pour rentrer, elle n’avait qu’à chanter les paroles à l’envers » [87]. Ici la narratrice donne une explication méthodique en décrivant un courant océanique, le « Klin Otto », qui prend sa source dans une baie de la Californie pour aboutir aux Aléoutiennes. En égrenant tout au long de leur parcours un chapelet de paroles, les voyageurs ne peuvent se perdre. Ici s’impose un parallèle avec le « Labyrinthe des chemins invisibles » des Aborigènes d’Australie. [88]. De même que les Aborigènes chantent le monde pour le rendre à lui-même, que les sentiers deviennent alors des sentiers-rêves essaimés dans tout le territoire australien, qui sont autant de moyens de communication entre les tribus les plus rapprochées comme les plus éloignées [89], les femmes nootka ont-elles des chants qui représentent des cartes maritimes et qui les emmènent par-delà des espaces infinis. À l’instar des Australiens, leur répertoire est calqué sur des rituels immuables, ceux des ancêtres avec le même savoir répété d’une génération à l’autre. Le fabuleux rejoint la réalité. La réalité est une illusion si ce n’est le contraire.

Cette vision cosmographique où les réalités topographiques se confondent aux constructions oniriques permet de comprendre comment et pourquoi il est nécessaire d’expliquer et de contrôler l’univers à deux niveaux d’entendement. On voit ainsi à l’œuvre le principe d’efficacité symbolique. Quelques cas pris ailleurs illustreront ici notre propos. Chez les Inuit, les femmes qui ne vont pas à la chasse aident néanmoins les chasseurs par des mots appropriés car « c’est en vain que les hommes traquent leur proie ; en réalité, ce sont celles qui sont restées assises près de la lampe qui sont les plus fortes [90] ; chez les Hidatsa du haut Missouri, les femmes qui ne vont pas à la guerre jouent pourtant un rôle au point que « le succès ou l’échec de l’expédition dépend aussi bien de la manière dont se comportent les femmes que les hommes [91] ». C’est pourquoi les chasseurs chasseront en vain le gibier et les guerriers chercheront en vain l’ennemi si celles qui sont restées omettent de prononcer les paroles appropriées, car elles savent comment appeler le gibier et comment conjurer l’ennemi.

Bien entendu, l’un n’empêche pas l’autre, puisque les guerriers possèdent aussi des chants pour conjurer l’ennemi et les chasseurs des chants propitiatoires adressés à l’esprit des animaux. Ils sont personnels, chaque individu ayant son propre répertoire. Les paroles peuvent être inspirées par une vision ou appris de la bouche des anciens. Le caractère cryptique des mots, semblable au haïku, paraît incompréhensible au non-initié, mais par-delà une perceptible austérité, la magie qui les sous-tend rendra le guerrier invincible et le chasseur invisible. En témoignent les deux textes suivants crow et ojibwa :

- Le chant du guerrier [92] Crow)

- Qu’importe le danger

- Je l’affronterai

- Qu’importe le nombre de flèches

- Je les traverserai

- Mon coeur est viril !

- Le chant du chasseur [93] (Ojibwa)

- [...]

- Je m’envole au-dessus de la terre

- J’aperçois un animal

- [...]

- Je m’envole au-dessus de la terre

- J’aperçois un animal

- Je le vise

- Je le flèche

- J’ai visé ton coeur

- J’ai touché ton coeur

- Oh ! animal !

- Ton coeur !

- J’ai touché ton coeur !

- [...]

Le langage des rituels ne saurait être analysé sans la croyance inébranlable en leur efficacité. Il suffit que le récitant se persuade du pouvoir de ses paroles pour que le but poursuivi se réalise. La notion du sacré : est immanente à celle du secret. À partir du moment où James Mooney publie les « Formules secrètes » des Cherokee, et qu’il en dévoile les mystères, il trahit la symbolique des paroles et les rend inefficaces [94]. Ce qui est secret doit rester secret.

- Formule magique pour détruire la vie [95]

- Écoute !

- Je suis venue m’emparer de ton âme

- Tu es du clan du Loup

- Ton nom est Ayûinuni

- Ta salive, je l’ai mise au repos sous terre

- Je suis venue te recouvrir de la roche noire

- Je suis venue te recouvrir du linge noir

- Je suis venue te recouvrir de dalles noires

- Jamais plus, tu ne reparaîtras !

- Désormais le sentier te conduit vers le cercueil noir

- Dans les hautes terres du territoire de l’Obscurité

- Ainsi en sera-t-il pour toi

- Quand les ténèbres s’épaissiront

- Ton esprit s’évanouira, peu à peu disparaîtra,

- Jamais ne reviendra

- Écoute !

Les « formules » cherokee qui sont d’une grande beauté par leur puissant symbolisme touchent différents aspects de l’existence. En témoigne le poème suivant :

- Formule magique pour retenir l’amour d’une jeune épouse [96]

- Écoute !

- Ah !

- Maintenant, tu l’as livrée à la solitude

- Ses yeux ont perdu de leur éclat

- Ses yeux sont fixés sur moi seul

- Vers quel lieu, son âme peut-elle fuir ?

- Laisse-la donc à son chagrin

- Pour plus d’une nuit

- Laisse-la devenir vagabonde sans feu ni lieu

- Une vagabonde dont personne n’empruntera les sentiers

- Oh ! Araignée noire !

- Puisses-tu retenir son âme dans tes toiles

- Que jamais elle ne s’en échappe !

- Mais quel est donc le nom de son âme ?

- Elle s’est jointe à la mienne

- Elle m’appartient !

Les exemples que nous avons cités illustrent quelques caractéristiques de la poétique amérindienne. Le recours à la répétition rythmique et aux parallélismes est répandu dans toute l’aire nord-américaine. Ainsi en va-t-il dans l’extrait suivant tiré du Livre des Rites iroquois [97] :

- Révérence

- Je viens à nouveau saluer et remercier la Ligue

- Je viens à nouveau saluer et remercier la parenté

- Je viens à nouveau saluer et remercier les guerriers

- Je viens à nouveau saluer et remercier les femmes

- Mes ancêtres - pour ce qu’ils ont construit

- Mes ancêtres, écoutez-les !

C’est encore plus évident dans le court texte suivant, typique des Plaines, intitulé :

- Chant du voleur de chevaux [98]

- Le Grand Esprit a daigné écouter ma prière

- (Et je ramène des chevaux)

- Le Grand Esprit a daigné écouter ma prière

- (Et je ramène des chevaux)

- Le Grand Esprit a daigné écouter ma prière

- (Et je ramène des chevaux)

Technique reprise d’ailleurs par les poètes modernes comme Simon Ortiz. Voici la fin d’un de ses poèmes consacré à la mémoire de son père, dans lequel il fait appel au matérialisme typographique [99] :

- Le coeur battant

- La vie battante

- La terre battante

- Battante

- battante

- battante

- battante

Le penseur amérindien joue également sur le dualisme des mots et de la pensée comme s’il cherchait à établir la continuité entre le monde sensible et le monde suprasensible des idées. Loin d’être opposées, les deux conceptions du monde visible et du monde invisible font partie d’un ensemble global [100]. Dans Les Rites secrets des Oglala Sioux, Hehaka Sapa (Black Elk) explique le rapport intime entre pensée et langage. Il cite une expression qui renvoie à deux niveaux quand un Sioux souhaite à quelqu’un « des jours rouge et des jours bleu », il forme le vœu qu’il fasse beau ici-bas et dans l’autre monde. En effet, les Sioux croient que la couleur des jours correspond à la fin du monde quand la lune deviendra rouge et le soleil bleu. En conséquence, pour le Sioux traditionnel, chaque chose dans le macrocosme a sa contrepartie dans le microcosme de sorte qu’un vœu de beau temps renvoie à l’espoir de vivre avec Wakan Tanka, c’est-à-dire le Grand Mystère Créateur.

À ce sujet, Paul Radin parle de « dualisme psychique » [101]. Pour cet auteur, d’une part, l’Indien est pragmatique, conscient de l’univers physique qui l’entoure ; d’autre part, il est philosophe, capable des plus grandes abstractions métaphysiques. La poétique amérindienne abonde en associations dualistes : les phénomènes de la nature, les points cardinaux, les couleurs, les événements, les êtres sont pensés par paires. Ainsi, quand les Navajo parlent du « ciel noir » et du « ciel bleu », ils les associent au nord et au sud.

- Les vents soufflent de la mer [102] (Papago)

- Debout dans l’eau sablonneuse,

- je respire l’odeur de la mer,

- Les vents y naissent

- et soufflent sur l’univers.

- Debout dans l’eau sablonneuse,

- je respire l’odeur de la mer

- Les pluies y naissent

- et tombent sur l’univers

L’universalité des parallélismes et la nécessité de répéter des événements soit par paires soit par quatrains tient à ce que certains chiffres sont sacrés. Il en va ainsi du chiffre quatre dominant en Amérique du Nord. Il suffit de reprendre une séquence quatre fois pour la sacraliser. Nombreux sont les exemples en ethnographie sur le chiffre quatre. Illustrons brièvement ce propos : les Mandan du haut Missouri croyaient que la terre repose sur le dos de quatre tortues ; quand le pejuta wicasa lakota (medicine-man) offre la pipe, il le fait aux quatre directions ; chez les Sioux, la danse du Soleil, une cérémonie haute en rituel, dure quatre jours.

Magie des symboles, impressionnisme des idées, harmonie des paroles, rythme des sons, telles sont en résumé les qualités de la poétique amérindienne. La répétition, qui paraît parfois outrée au lecteur occidental, joue plusieurs rôles : elle attire l’attention de l’auditeur sur le genre d’informations, elle construit un suspense, crée un effet hypnotique, ajoute différents sens à une même composition rhétorique et permet d’atteindre un équilibre euphonique et eurythmique. Ces techniques s’appliquent à la réitération d’un mot, d’une phrase, voire même d’une strophe entière [103]. L’une de ces figures consiste à lier deux phrases en reprenant le dernier élément [104]. On trouve même des figures plus subtiles encore en ce qu’une narration est transposable à un autre niveau d’analyse [105].

- Lamentation de la vannière (Osage) [106]

-

- Vous m’avez abandonnée ici-bas pour traîner une attente sans espoir

- En votre présence, je ne manquais de rien

- Vous m’avez abandonnée au voyage plein de tristesse

- Abandonnée au voyage plein de tristesse

- Ah ! quelle douleur

- Abandonnée au voyage plein de tristesse

- Ah ! quelle douleur douleur douleur

- [...]

- Vous voilà partis, le chagrin je ressentirai au cours du voyage

- Vous m’avez abandonnée ici-bas dans une attente sans espoir

- En votre présence, je ne connaissais pas la peine

- Vous voilà partis, le chagrin je ressentirai au cours du voyage

- Ah ! quelle douleur douleur douleur

- [...]

Les chants existaient pour marquer toutes sortes d’événements : naissance, mort, guerre, amour, jeu, etc. ; des mélodies décrivaient des visions, des récitatifs étaient voués à la guérison, des berceuses adressées aux nouveau-nés, et ainsi de suite. La relation entre la spécialisation d’une société et son espace est délimitée : tandis que chez les peuples chasseurs-cueilleurs, les chants réservés à une quête bénéfique du gibier ont un intérêt vital ; chez les peuples agraires, les chants destinés à faire germer et pousser les plantes ont une importance primordiale.

- Prière du Gardien du feu au solstice d’hiver [107] (Zuñi)

- Là-bas vers l’est

- Avec des prières

- Nous avons pris la route

- Comment le monde sera

- Comment les jours seront

- Nous voulions savoir

- Savoir si nous aurions de la chance

- Si notre mère la terre

- se couvrira d’une robe à quatre pans

- De farine blanche

- Pleine de fleurs des gelées

- Une couche de glace recouvrira l’univers,

- les forêts.

- La chair de notre mère la terre

- craquera avec le froid

- Au printemps quand elle sera pleine des eaux vives

- toutes sortes de maïs

- Dans le sein de notre mère la terre

- nous planterons

- Dans les eaux vives de notre mère la terre

- Dans les rayons de notre père le soleil

- Ils sortiront tout droit

- Là-bas dans toutes les directions

- Ils étendront leurs bras et supplieront les pluies

- [...]

- Les faiseurs de pluie passeront sur nos routes

- Enlaçant leurs enfants

- Ils élèveront leurs enfants

- Ils grandiront dans nos demeures

- Nos pensées les accompagneront

- [...]

- Là-bas sur le chemin de la vie

- Vient ton père le soleil

- [...]

- Cette prière je l’ajoute à ton souffle

- À cette fin, mes pères

- Mes enfants

- Soyez bénis par la lumière

Le langage métaphorique de la poétique amérindienne la rend souvent hermétique. Même ceux qui parlent la langue peuvent ne pas en comprendre toute la portée et la signification d’autant que les sociétés secrètes ont leur propre répertoire. Bien des mots rattachés au vocabulaire ésotérique ne sont jamais utilisés dans la langue courante. L’officiant et les initiés peuvent en saisir la signification quand ils ne sont pas les seuls à pouvoir les entendre. Ces chants secrets, au caractère cryptique, sont la norme dans toute l’aire nord-américaine. Ainsi dans la Société du Midewiwin (la Grande Médecine) des Ojibwa, les candidats passent par quatre étapes initiatiques de mort et de renaissance que le commun des mortels ojibwa ignore rigoureusement [108].

Il va sans dire que le chamane possède un répertoire inaccessible aux autres. Cela étant dit, quand il soigne un malade, ce ne sont pas tant les herbes prescrites que les paroles prononcées qui sont indispensables au patient. Ritualistes, elles renvoient à un mythe fondateur. Ainsi chez les Hupa, Goddard rapporte le cas d’un malade auprès de qui le chamane récite les formules d’une cure. Le mythe fondateur raconte l’odyssée d’un héros qui va jusqu’au bout de la terre en quête de guérison. Il suffit donc que le chamane explique au malade le chemin parcouru par le héros pour que son esprit en suive le cours, qu’importe si le patient ne comprend pas tous les termes [109].

Le langage des rituels, par nature difficile à comprendre, s’apparente aux mythes qu’ils accompagnent. Comme dans l’exemple des Hupa, chez les Navajo, les paroles sont hermétiques, car il faut connaître le mythe d’émergence. Récitées pour guérir un homme malade, elles décrivent le périple du héros culturel jusqu’à des lieux sacrés par-delà des montagnes où se trouvent les beautés de l’existence et de l’éternité. Les Êtres divins qui occupent ces lieux ont créé ces chants. C’est l’esprit du malade qui entreprend le pèlerinage décrit par le voyant-guérisseur. Son âme vogue de montagne en montagne, accrochée à l’arc-en-ciel, car c’est ainsi que les dieux se déplacent. L’arc-en-ciel est rapide comme l’éclair : impossible de le toucher, car il bouge plus vite que le regard. (Ces chants étaient d’ailleurs exécutés par les coureurs avant une épreuve ludique afin de leur donner la rapidité de l’éclair.) Quant à la montagne, elle protège l’homme comme un dieu. Il la chante, son âme erre en cet espace hiératique, et se transforme à son image. Les mots magiques prononcés par le guérisseur donne la faculté au malade de s’abreuver au souffle pur de ces hauteurs. Il voyage au loin, rapide sur l’arc-en-ciel, par-delà les quatre montagnes qui entourent le pays, il va jusqu’à la vie éternelle, jusqu’à la joie absolue [110].

Illustration du principe d’efficacité symbolique : le chamane soigne d’abord avec les mots, car il chante pour lui-même afin de gagner des forces. Il contrôle ensuite les forces naturelles grâce aux rituels.

Natalie Curtis a transcrit un chant winnebago si ancien qu’on en ignore la signification exacte. Il fut rapporté il y a longtemps par un jeune homme parti en quête d’une vision. À la suite d’un jeûne qui avait duré douze jours, il révélait les paroles que l’Esprit lui avait dictées :

- Chant sacré [111] (Winnebago)

- (L’Esprit a dit :

- « Rêve, oh ! rêve encore,

- Parle-leur de moi

- Rêve ! »)

- Je me suis retiré dans la solitude

- J’ai eu la révélation de la sagesse

- [...]

La pensée amérindienne est inextricablement liée au milieu qui l’entoure. Il n’est pas toujours aisé pour le profane d’en saisir les dimensions spirituelles. De ces tournures parfois simples, mais au sens caché, de ces expressions captivantes par leur mélodie rythmique et leurs qualités incantatoires, il est impossible au lecteur, dans la plupart des cas, de faire l’exégèse. La poésie a aussi une fonction utilitaire, car il est bien évident que les interprètes amérindiens ne « faisaient pas des poèmes » au sens où on l’entend dans notre société. À ce sujet, Dell Hymes note que dans les sociétés autochtones d’Amérique du Nord, les gens participaient activement à la mise en scène de narrations poétiques et qu’ils utilisaient de manière courante les récits anciens. Il conclut que la fréquence avec laquelle les personnes âgées reproduisent aujourd’hui des légendes traditionnelles, y ajoutant une grâce artistique peu commune, laisse penser que cet art était universel [112]. Dans ce sens-là, en extrapolant, on se demandera si le poète dans notre société moderne ne représente pas la quintessence de ce que nous avons été et de ce que nous pourrions être.

Pour terminer, rappelons la leçon d’humilité que reçut Boas lorsqu’il était dans le Sud-Ouest. Désireux d’enregistrer un chant kérès sur le maïs, il convainquit une femme qui accepta et lui récita les lignes suivantes [113] :

- Il y a longtemps ma mère

- a dû chanter ce chant,

- et alors elle a dû moudre le grain

- en chantant.

- Le peuple du mais possède aussi un chant.

- Il est très beau !

- Je refuse de vous le révéler.

Illustration 1

La première représente le rêveur à l'intérieur du dos d'une tortue

avec les esprits-gardiens zuni hopi inupiaq inuk cris et Ojibwa

Illustration 2

La seconde représente le rêveur sur un tambour naskapi

avec les objets similaires

[1] L’authenticité de ces harangues ne devrait pas être mise en doute. En effet, les truchements jouaient un rôle primordial pour la compréhension dans les premiers échanges européens/amérindiens. Ainsi, au Canada, des Français encore jeunes étaient envoyés chez les Indiens pour apprendre la langue. Les truchements accompagnaient les délégations autochtones lors des signatures de traités et des rencontres fréquentes aux XVIIe et XVIIIe siècles.

[2] Nous pensons ici à l’Inca Garcilaso de la Vega qui, au cours du XVIe siècle, compila les informations sur l’expédition de De Soto en Floride et dont l’ouvrage fut publié en 1605 sous le titre La Florida del Ynca, Cf. The Florida of the Inca, Varner & Varner, eds., University of Texas, Austin, 1951.

[3] Collections of Hymns and Spiritual Songs, New London, Conn, 1774.

[4] Voir à ce sujet A. LaVonne Brown Ruoff, « On Literature in English » pp. 191-202 in Critical Essays on Native American Literature, Andrew Viget, ed., G.K. Hall & Co., Boston, Mass., 1985, et Arnold Krupat, « The Indian Autobiography : Origins, Type and Function », pp. 261-282 in Smoothing the Ground, Essays on Native American Oral Literature, Brian Swann, ed., University of California Press, Berkeley, 1983.

[5] William Apes, A Son of the Forest, New York, 1831.

[6] Cf. Chronicles of American Indian Protest, ed. The Council on Interracial Books for Children, Fawcett Book, Greenwich, 1971.

[7] George Copway, The Traditional History and Characteristics Sketches of the Ojibway Nation, Charles Gilpin, London, 1850.

[8] Dakota Texts, American Ethnology Society, vol. 14, Stechert, New York, 1932.

[9] The Soul of the Indian, Houghton Mifflin, New York, 1911.

[10] J. B. Patterson ed., The Life of Ma-Ka-Tai-Me-She-Kia-Kiak, or Black Hawk, Cincinnati, 1833.

Mary Mann, ed., Life among the Piutes, 1885.

John G. Neidhardt, ed., Black Elk Speaks, University of Nebraska Press, William Morrow, New York, 1932 (en français, Élan Noir, Stock, 1972).

Leo W. Simmons, ed., Sun Chief : the Autobiography of a Hopi Indian, Yale University Press, New Haven, 1942, (en français, Soleil Hopi, Plon, Paris).

[11] Paul Radin, ed., Crashing Thunder : The Autobiography of an American Indian, Appleton, New York, 1926.

Ruth Underhill, ed., Maria Chona. The Autobiography of a Papago Woman, The American Anthropological Association, Memoirs 46, 1936.

Nany O. Lurie, ed., Mountain Wolf Woman : Sister of Crashing Thunder. The Autobiography of a Winnebago Indian, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1961.

Notons également la publication de plusieurs récits anonymes publiés par Truman Michelson et Leslie White dans les bulletins du Bureau of American Ethnology de 1925 à 1943.

[12] En fait, George Hunt est un Tlingit qui a été éduqué par les Kwakiutl.

[13] Auteur notamment d’ouvrages sur la musique des Chippewa, des Teton Sioux, des Papago, des Pawnee, des Nootka, publiés par le Bureau of American Ethnology entre 1910 et 1939.

[14] « Tales of the Cochiti Indians », B.A.E., Bull. 98, Washington, 1931.

[15] Takelma Texts, Washington, 1909.

[16] Cf. Dialectical Anthropology, vol. 11, 1986.

[17] Alice Fletcher, Indian Story and Songs from North America, Small, Maynard & Co, Boston, 1900. Natalie Curtis, The Indian’s Book. Authentic Native American Legends, Lore & Music, 1905 (rep. Bonanza Books, New York 1987).

[18] Voir en particulier les publications du Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution, Washington, D.C. On pourrait citer encore George B. Grinnell qui a Iaissé des travaux sur les Cheyennes ; Clyde Kluckhohn sur les Navajo ; Robert H. Lowie sur les Crow ; James Mooney sur les Cherokee ; Stith Thompson sur les Okanagan ; Ruth Bunzel sur les Pueblos, James Teit sur la côte Nord-Ouest.

[19] Navajo Legends, The American Folklore Society, Boston, 1897 ; The Night Chant, A Navaho Ceremony, Memoirs of the American Museum of Natural History, VI, 1902 ; The Mountain Chant : A Navajo Ceremony, B.A.E., Washington, 1887.

[20] Daniel Brinton, « Native American Poetry », Essays of an Americanist, Philadelphia, 1890 ; George Cronyn, The Path on the Rainbow, 1916 ; Mary Austin, The American Rhythm, 1923 ; Margot Astrov, ed., American Indian Prose and Poetry, The Winged Serpent, John Day, New York, 1946 (Capricorn Books, New York, 1962).

[21] Citons les ouvrages suivants : John Bierhost, ed., The Sacred Path. Spells, Prayers & Power Songs of the American Indians, William Morrow and Company, New York, 1983 ; Four Masterworks of American Literature, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1974 ; In the Trail of the Wind, American Indian Poems and Ritual Orations, Farrar, Straus and Giroux, New York, 1971 ; William Brandon, ed., The Magic World, William Morrow & Company, Inc., New York, 1971 ; Richard Erdoes, ed., Le Chant des Flûtes et autres légendes indiennes. Fédérop, Paris., 1978 ; Duane Niatum, ed, Carriers of the Dream Wheel, Harper & Row, San Francisco, 1975 ; Jerome Rothenberg, ed., Shaking the Pumpkin, Traditional Poetry of the Indian North Americas. Doubleday & Company, New York, 1972 ; W.C. Vanderwerth, ed., Indian Oratory. Ballantine Books, New York, 1972 ; Paul Emile Victor, ed. Poésie Eskimo. Avant Quart, Paris ; Shirley Hill Witt, & Stanley Steiner, comp., The Way ; an Anthology of American Indian Literature, Alfred A. Knopf, Inc., New York, 1972.

[22] Franz Boas, Chinook Texts, 1894 ; Edward Sapir, Takelma Texts, 1909.

[23] L’Imagisme est un mouvement de courte durée situé entre 1912 et 1917. Il est lié sans aucune doute au mouvement impressionniste en poésie, en peinture et en musique. Mais il n’empêche que E. Pound, T.S. Eliot et d’autres seront également influencés par les premiers travaux des anthropologues qui présentent les poésies amérindiennes. Certains de ces poèmes seront même publiés dans la revue des Imagistes : Poetry.

[24] Zitkala Sa publie Old Indian Legends en 1901 et des essais autobiographiques en 1921 tandis que Mourning Dove écrit Cohewea, the Half Blood en 1927 et Coyote Stories en 1933. Voir à ce sujet Dexter Fisher, « The Transformation of Tradition : A Study of Zitkala Sa and Mourning Dove, Two Transitional American Indian Writers », in Wiget, ed., op. cit., 1985, pp. 200-211.

[25] Citons ici House Made of Dawn, Penguin Books, 1973 ; The Names, Harper & Row, New York.

[26] The Way to Rainy Mountain, The University of New Mexico Press, Albuquerque, 1969, p. 42.

[27] Cf. Lawrence J. Evers, « Words and Place : A Reading of House Made of Dawn », in Wiget, ed., op. cit., 1985, pp. 211-230.

[28] Ceremony, The Viking Press, New York, 1978.

[29] Winter in the Blood, Harper,& Row, New York, 1974.

[30] Octavio Paz, L’arbre parle, Gallimard, Paris, 1990.

[31] Dennis Tedlock, Finding the Center : Narrative Poetry of the Zuñi Indians, University of Nebraska, Lincoln, 1978, p. xxxi.

[32] Plusieurs recueils de poésies contemporaines ont paru ces dernières années. Mentionnons ici Duane Niatum, ed., Carriers of the Dream Wheel, Contemporary Native American Poetry, Harper & Row, New York, 1981.

[33] Ibid., p. 99.

[... ]

Soleil de l’aube, lune rouge du chasseur

Court dans la plaine. La montagne brûle et s’illumine

Le silence précède la longue approche de midi

Dans l’ombre que ton nom dessine

Et la mort, cette froide et noire densité de la pierre

[34] Sinister Wisdom. A Gathering of Spirit. North American Indian Women’s Issue, Amherst, 1983, p. 66.

[35] Michael Castro, Interpreting the Indian : Twentieth Century Poets and the Native American Indians, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1983. Cf. Michael Fischer, « Ethnicity and the Art of Memory », pp. 194-233, Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, James Clifford & George Marcus, eds, University of California Press, Berkeley, 1986, p. 229.

[36] Simon J. Ortiz, Fight Back : for the Sake of the People. for the Sake of the Land, Native American Studies, University of New Mexico, Albuquerque, 1980. pp. 74-75.

[37] Discours de Speckled Snake, chef creek âgé d’une centaine d’années en 1829. C’est l’époque où le président Jackson cherchait à faire émigrer les Creek, les Choctaw, les Chickasaw et les Cherokee dans le « Territoire Indien » (Oklahoma). [Weekly Register, vol. xxxvi, June 20, 1829, no 36, 274].

[38] Daniel Blackgoat, Navajo, communication personnelle.

[39] James Mooney, The Ghost-Dance Religion and the Sioux Outbreak of 1890, éd. par Anthony F.C. Wallace, Phoenix Books, The University of Chicago Press, Chicago, 1965 [18961, p. 226. Nous remercions Nicole Beaudry, ethnomusicologue, qui nous en a fait écouter l’enregistrement sur cire datant de 1894.

[40] La « danse des Esprits » naquit d’abord dans les années 1870 sous l’impulsion d’un prophète paiute Tavibô. Elle se répandit dans les années 1880 chez les Potawatomi, les Sauk, les Fox, les Ojibwa, les Kickapoo et les Winnebago. Elle reprit de plus belle en 1890 avec Wovoka, neveu de Tavibô, et se répandit comme une traînée de poudre dans tout l’Ouest nord-américain chez les Sioux, les Cheyennes, les Arapaho, les Pawnee etc.. La « danse des Esprits » est un rituel messianique qui fait également appel au syncrétisme religieux. À la fin du XIXe siècle, les autochtones américains avaient perdu tout espoir : les territoires diminuaient comme une peau de chagrin, le bison était presque disparu, les épidémies, nombreuses en ce siècle, avaient décimé les populations. Seul un rituel de cet ordre basé sur la croyance de la résurrection des morts pouvait donner encore de l’espérance. Le mouvement fut écrasé par le gouvernement américain, en faisant de nombreuses victimes notamment à Wounded Knee, en 1890.

[41] « La structure des mythes » in Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958, pp. 227-255, p. 232.

[44] L’homme nu, Plon, Paris, 1971, p. 577.

[45] « Literary Aspects of North American Mythology », Anthropological Series no 6, Museum Bulletin, no 16, Ottawa, 1915, pp. 1-52.

[46] Franz Boas, « Introduction », Handbook of American Indian Languages, Bull. 40, part. I, B.A.E., Washington, D.C., pp. 1-83, 1911 in Race, Language and Culture, MacMillan, New York, 1940, p. 85.

[47] Cf. Margot Liberty, « Francis Laflesche : The Osage Odyssey », American Indian Intellectuals, Proceedings of the American Ethnological Society, Saint Paul, Minn., 1978, p. 52.

[48] Cf. Dennis Tedlock, « On the Translation of Style in Oral Narrative », in Swann, ed., op. cit., 1983, pp. 57-77.

[49] Voir Zuñi Folk Tale New York, 1901, « Outlines of Zuñi Creation Myths », Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Bulletin no 13, Washington, 1896, pp. 379-447.

[50] Op. cit., 1983, p. 59.

[51] Cf. Dennis Tedlock, op. cit., 1983.

[52] Il s’agit de la doctrine du Manifest Destiny qui avait cours au XIXe siècle et qui prédisait la disparition des autochtones.