|

Marie Goyon

Chercheure associée, Centre de Recherches et d’études anthropologiques

(CREA), Université Lumière, Lyon 2.

“La logique du lien dans l’art du « travail aux piquants »

des Amérindiens des Prairies”.

Un article publié dans la revue Recherches amérindiennes au Québec, vol. 36, no 1, 2006, pp. 37-47. Numéro intitulé: Lieux coutumiers, identité, tourisme.

Introduction Introduction

-

- L’ART DU TRAVAIL AUX PIQUANTS

-

- Présentation

- Réflexion sur la tradition

-

- LIENS ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT

-

- Liens entre les générations

- Liens avec le passé mythique

-

- LIENS ENTRE LES ÊTRES

-

- Liens entre les catégories du vivant

- Liens sociaux

-

- LIENS ENTRE ESPACES MYTHIQUES ET PRATIQUES

-

- Liens aux rêves

- Lien aux mythes

-

-

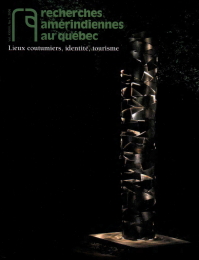

- Figure 1. L’étoile ou papillon

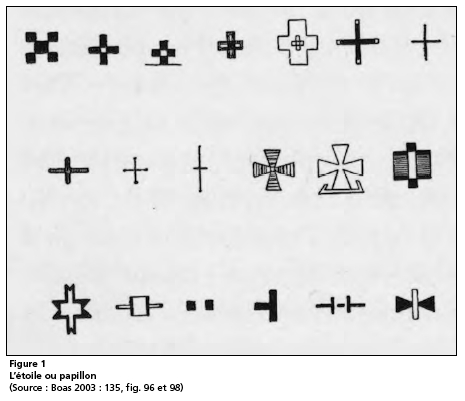

- Figure 2. L’étoile et la croix de Malte

- Figure 3. Pipe et tuyau de pipe blackfoot, XXe siècle

Introduction

À travers une recherche sur l’art de la broderie en piquants de porc-épic (appelé aussi « travail aux piquants ») dans les Prairies canadiennes, en Saskatchewan, au cours de mon doctorat, j’ai pu approcher une réalité particulière, faite de possibles, de rêves et de mythes autant que de manières d’être et de transmettre (Goyon 2005). Dans cette région, des femmes, et de rares hommes, pratiquent encore cet art. Il est considéré par les anthropologues et les historiens comme très ancien, car des outils datant du Ve siècle après J.-C. ont été découverts dans la zone subarctique du Canada et dans les Prairies (Bebbington 1983 : 7), et également comme unique sur la planète (Orchard 1984 : 3).

Les techniques, les motifs, les supports, les couleurs se sont bien évidemment transformés au fil des rencontres, des échanges, des pertes, des négations choisis ou imposés par l’histoire des premières nations en Amérique du Nord. Cependant, le renouveau contemporain de cet art est bien réel, après une disparition annoncée par les anthropologues américains dans les années 1960, et il exprime une grande vitalité. Ce qui frappe également l’esprit, c’est sa pertinence au sein d’un ensemble. Celui d’une façon particulière d’envisager le monde et les relations entre les êtres présents en ce monde. Cette vision est partagée par les nations dites des Prairies [1], et en particulier les Lakotas et les Cris de la Saskatchewan, et ce de façon tout à fait contemporaine, sans incompatibilité avec la dite « modernité ».

La broderie apparaît en effet comme un objet métonymique et métaphorique, analyseur et opérateur tout à la fois des pensées de ces cultures. L’idée centrale de ce concept complexe est observable dans une phrase lakota bien connue : « mitakuye oyasin », ‘nous sommes tous reliés, nous sommes tous parents’, expression de toute une cosmogonie, active dans les plus petites de ses dimensions, comme l’instant où la main se pose sur la peau d’orignal et coud un piquant de porc-épic. Car le piquant brodé n’est pas qu’une étape de création d’un objet, il est aussi le lien aux mémoires du passé, le lien à l’animal qui a « donné » sa peau, le lien aux rêves de la Femme Double et aux figures mythologiques.

Ce que je me propose ici de décrire, ce sont les différentes dimensions relevant de cette logique du lien dans l’art du travail aux piquants. Pour cela, il faudra dans un premier temps mettre en évidence les dynamiques de liaison et d’invention présentes au coeur même de l’idée de « tradition », notion à commenter. Dans un second temps, nous verrons les relations d’apprentissage de cet art, l’interaction dans la création, qui permettront d’observer en mouvement le pouvoir de liaison de la pratique de la broderie. Mon propos est ici de dresser un portrait, dans une perspective non plus segmentée et partielle, mais bien holiste et structurelle, de la place occupée par un élément de « culture matérielle » au sein d’un réseau signifiant plus large, d’une « vision du monde ». La broderie permet en effet de voir à l’oeuvre les processus de création et de transmission des imaginaires culturels et de la mémoire partagée. Il est question du comment de la création et de la transformation des textures sociales et symboliques humaines, dans leurs contextes historiques, sociaux et culturels particuliers.

Ce sont ainsi des liens entre les générations, entre les êtres, entre les diverses sphères esthétiques de l’art, contemporain ou dit « traditionnel », entre les mythes et leur réalité quotidienne, qui sont noués, au même titre que les piquants le sont sur la peau. Les brodeuses apparaîtront dans ce contexte comme de véritables « tisseuses de mondes », médiatrices aux dons d’une extrême portée symbolique et pratique, ouvrières d’un contexte sociologique global.

Enfin, nous verrons que ce pouvoir de liaison et d’invention est présent dans le fonctionnement et la construction même du « langage » de la broderie : un réseau symbolique complexe, non systématique. C’est avec le motif dit de « l’étoile » ou du « papillon » que sera illustrée cette symbolique, proposition d’analyse qui permettra d’éclairer les difficultés d’interprétation rencontrées par de grands anthropologues américains, comme Clark Wissler (1916), Franz Boas (2003) et Carrie Lyford (2002). Je terminerai en revenant sur l’aspect « interconnexionnel » commun aux cosmologies des premières nations des Prairies et sur son caractère éminemment moderne et enrichissant pour la pensée anthropologique qui cherche à comprendre des configurations contemporaines du social et de l’imaginaire.

L’ART DU TRAVAIL AUX PIQUANTS

Présentation

Avant de cheminer plus loin au coeur des représentations et implications présentes dans l’art du travail aux piquants, revenons sur un point de définition. Il faut préciser l’existence de multiples manières d’utiliser le matériau « piquant », pas seulement en le cousant – donc en le brodant –, mais également en l’enroulant autour d’un support (fil, boucle d’oreille, peau non tannée en bandes) et même en suivant les méthodes de certains artistes contemporains [2], en le mêlant à de la peinture, de la colle, des pigments… Ce savoir-faire très élaboré recoupe en effet différentes techniques : l’enroulement, le tressage, le pliage, la broderie, l’applique sur peau ou écorce de bouleau (Orchard 1984). Le terme générique utilisé pour désigner ces techniques est quillwork, wipata oklakic’eya en lakota, et kawayehigan en cri, littéralement ’travail aux piquants’, parfois traduit aussi par ‘broderie aux piquants’, comme est souvent traduit par ‘broderie en perles’ le terme beadwork.

Comme j’avais commencé à l’énoncer en introduction, l’art de la broderie en piquants de porc-épic est un art endogène au continent américain. On trouve également de rares exemples de décorations réalisées avec des piquants de porc-épic en Amérique du Sud, chez les Bororos du Brésil par exemple (Lévi-Strauss 1989). Avant 1840 environ, on pense que c’était un des principaux modes de décoration parmi les peuples d’Amérique du Nord. On utilisait également des plumes, des morceaux d’écorce, des cailloux en forme de perles naturelles, des cheveux ou du crin de cheval et, enfin, des coquillages, dans les régions où l’on pouvait s’en procurer. Le seul mode de décoration pouvant s’adapter à tout support et à toute surface ou dimension était la broderie en piquants.

Étant donné l’originalité de cet art, on aurait pu s’attendre à trouver un grand nombre d’écrits de voyageurs et de travaux sur cette technique lorsque les « Indiens » ont commencé à être étudiés, observés, parfois rencontrés… Pourtant, les sources s’intéressant à cet art sont non seulement rares, mais encore elles ne le resituent pour ainsi dire pas, ou peu, dans une dimension plus large que celle du seul domaine technique ou artistique. Ainsi l’ouvrage de W. Orchard est-il resté une référence quant à l’art du travail aux piquants, alors qu’il s’attache centralement à la description précise des modes techniques de broderie, et que ce recueil date de 1916. Quant aux origines de cet art et à son ancienneté exacte, le flou demeure. Des outils datant du Ve siècle de notre ère ont été découverts dans les Prairies, mais les plus vieux travaux brodés retrouvés datent, eux, du XVIIIe siècle. Étant donné la fragilité du travail aux piquants, on peut également penser que cette technique pourrait remonter à la période préhistorique, notamment à cause de l’utilisation traditionnelle du tendon avant l’apparition du fil de coton.

À partir du XVIIe siècle, le beadwork, broderie avec des perles, a été introduit par les Européens par le biais du commerce des fourrures. Ces perles en verre, brillantes, solides, colorées et beaucoup plus faciles à utiliser, ont très vite eu tendance à remplacer les piquants de porc-épic, fragiles et difficiles à broder. Cependant on constate également que bien souvent les deux techniques ont coexisté sur un même objet.

Certains artistes, plus nombreux chez les Cris, les Sioux (Lakotas, Dakotas) et les Assiniboines (Nakotas), ont préféré perpétuer spécifiquement la technique des piquants de porcépic. Aujourd’hui en Saskatchewan, ce sont dans les réserves de Piapot (Cris), des File Hills (Peepeekisis et Star Blankets, Cris et Okaneses), Carry the Kettle (Assiniboines) et bien sûr en ville, à Regina, ainsi que dans le nord de la province aux alentours du lac La Ronge, que l’on peut rencontrer des brodeuses et brodeurs perpétuant le savoir du travail en piquants.

Aux époques précoloniales, l’habitat du porc-épic américain (Erethizon dorsatum) recouvrait quasiment tout le nord du continent américain, d’une rive à l’autre, et son utilisation par les nations pouvait être attestée jusqu’au sud du territoire actuel des États-Unis. Les objets brodés aux piquants, et beaucoup moins les piquants bruts, faisaient l’objet de commerce à travers tout le nord du continent. Un savoir-faire considérable étant nécessaire, il semble que les nations aient préféré acheter les produits déjà manufacturés, plutôt que la matière première. La pratique de la broderie est donc demeurée majoritairement « cantonnée » aux lieux d’habitat naturel du porc-épic, bien que les objets réalisés aient eux, circulé et étendu la zone d’intérêt pour cet art à toute la partie septentrionale du continent (Lévi-Strauss 1968 : 220).

Réflexion sur la tradition

Pour toutes ces raisons historiques, cet art est généralement désigné comme un « art traditionnel », parce qu’il est ancien et qu’il s’est transmis de générations en générations. Cependant il faut introduire ici une réflexion sur le sens de la notion de « tradition », et plus particulièrement dans le contexte culturel nord-amérindien.

La tradition, pour exister et se perpétuer, est à la fois transmission et apprentissage. Elle apparaît également comme un processus éminemment variable et contextuel.

Ainsi, loin d’être une « chose » fixée puis reproduite, la transmission des savoirs et savoir-faire culturels n’est pas l’instrument unique et par excellence de la continuité sociale. Elle est active, mouvante et complexe, consciente et inconsciente. Ses chemins (notamment entre les générations) sont tortueux et imprévisibles, ils ne peuvent se réduire à l’image du passage de relais. Il en va de même pour la tradition, à concevoir dans une perspective éminemment dynamique. De nombreux travaux contemporains (Pouillon, Bloch, Lenclud…) contestent d’ailleurs l’idée selon laquelle la tradition posséderait des propriétés intrinsèques, comme l’ancienneté ou la continuité, et discutent son caractère prospectif. L’ouvrage de Hobsbawm et Ranger (1983), par exemple, a mis en évidence les illusions rétrospectives, les inventions, le travail de « fabrication » qui a lieu dans la tradition.

Dans cette perspective, la transmission et la tradition ne sont plus envisagées comme des « circuits » (au sens technique de mécanismes) de répétition d’un principe de conformité aux normes traditionnelles, mais dans des modalités diverses de rapport au passé et au présent. C’est ce que j’ai pu constater tout au long de mon enquête et apprentissage auprès de brodeuses aux piquants. La mémoire emprunte des chemins multiples et variés, motivés parfois par la nécessité politique ou identitaire, par une certaine planification, comme ils sont parfois sujets au « vivant » : c’est-à-dire à l’oubli, à l’instabilité, à l’imprévisible, au mensonge ou à l’omission et au travestissement des événements. Les témoignages que j’ai recueillis au fil du terrain étaient marqués par des stratégies de résistance à l’acculturation forcée par le biais des pensionnats indiens (industrial et residential schools) : apprendre en secret, transformer le sens ou l’aspect de la pratique par exemple. Mais ils étaient aussi parfois marqués par la nécessité d’oublier pour survivre, puis la douleur de ne plus être capable de transmettre à ses enfants.

La notion de tradition inclut donc à cet égard l’idée même de changement et d’adaptation à la nouveauté. Elle est conçue comme la capacité de la culture à incorporer de nouvelles catégories de pensée, de personnes, de nouvelles techniques aussi. L’accent est mis sur le sens à donner à ce qui est nouveau, impliquant alors l’acceptation de la variation et de la différence (de nombreux exemples de cette démarche cognitive peuvent d’ailleurs être trouvés dans d’autres domaines de la création des imaginaires, comme dans l’élaboration mythique ou le story telling).

Le changement ou l’acculturation ne sont donc pas envisagés systématiquement en termes de perte, l’être traditionnel ne cherche pas la permanence, la fixité, mais s’envisage dans la transformation. Cette conception de la tradition amène donc l’ethnographe à considérer avec prudence les interprétations qu’il pourrait faire des variations et transformations des formes artistiques qu’il va chercher à analyser, risquant de retomber dans le travers de la recherche du « pur », du « stable », du préservé, en un mot de l’« authentique »…

Ainsi, il est permis d’imaginer une autre épistémologie de la tradition, correspondant au système de pensée qu’il m’a été donné de saisir dans les discours, les pratiques, les récits mythiques collectés au fil du terrain. C’est-à-dire d’envisager la tradition comme vivante, toujours inachevée et reconstruite. Une tradition où les idées même de changement et de transformation sont entendues comme la condition sine qua non de la viabilité des cultures.

On constate alors que cette conception, qui se rapproche des études critiques menées en sciences sociales depuis maintenant plus d’une trentaine d’années face à une représentation trop substantialiste de la tradition, entre directement en résonance avec l’acception ancienne de la notion dans les communautés amérindiennes. L’« authentique » est donc perçu comme une valeur accordée en contexte, et pas comme une donnée référentielle fixée a priori. Les sens et les valeurs accordés à l’art de la broderie peuvent ainsi être resitués et racontés à travers le prisme de pensée qui l’a forgé. On peut alors s’autoriser à utiliser les conceptions de la culture considérée, ses manières de construire du sens, d’envisager le temps et l’espace, suivre le fil des métaphores et symboles qui sont la texture même des représentations du monde proposées par cette épistémologie du lien et du mouvement. L’ethnographe peut ainsi véritablement faire oeuvre de décentrement.

Pour donner un autre exemple de cette épistémologie particulière de la tradition, à l’arrivée des Espagnols, les potiers navajos ont introduit progressivement de subtiles nuances de style, qui les ont amenés progressivement à intégrer des codes esthétiques espagnols dans la poterie « traditionnelle » navajo, au sein même des conventions esthétiques autochtones antérieures à cette arrivée des colons. De la même manière, les brodeuses aux piquants ont fait évoluer leurs styles, leurs couleurs, leurs motifs, au fil des rencontres et de la transformation de leurs cultures. C’est pourquoi leur capacité d’invention et d’originalité est toujours vue comme la condition fondamentale de la « bonne » et estimée pratique de leur art, et non pas, comme souligné plus haut, en termes d’acculturation ou de perte.

Ainsi cette dynamique de la tradition, qui est aussi logique du lien dans l’art du travail aux piquants, peut-elle être mise en évidence à travers trois thématiques principales : la création de liens entre passé et présent, c’est-à-dire entre les générations, à travers l’apprentissage, mais aussi entre le présent des brodeuses et le passé mythique auquel elles se rattachent ; la création de liens entre humains, mais aussi avec les non-humains à travers les transferts opérés par les motifs brodés ; et enfin la création de liens entre univers symbolique et efficacité pratique à travers les sens des motifs apposés.

LIENS ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT

Liens entre les générations

Le travail aux piquants se révèle comme un important médium et créateur de liens entre les générations, tant au sein des familles que dans un réseau plus élargi de connaissance. L’apprentissage de la broderie et la transmission des valeurs qui lui sont accordées se situent principalement dans un cadre familial et intergénérationnel. Distinction est faite ici entre transmission et apprentissage, dans la mesure où le premier terme implique une connaissance que l’on fait passer telle quelle (et qui doit d’ailleurs être préservée en l’état), quand l’autre terme sous-tend une relation de coopération et d’interaction entre le maître et l’élève. Ce dernier ne se contente pas de répéter les gestes qui lui sont enseignés, il expérimente les procédures, les adapte à sa propre dextérité et aboutit à une résolution partagée des problèmes rencontrés. Le savoir est donc ici construit et renouvelé.

En effet, dans le cadre de la broderie, entre celle qui enseigne son savoir, appris de sa mère ou de sa grand-mère pour les situations les plus « classiques », et celle qui apprend, se noue une interaction qui va mener à la création d’une oeuvre toujours originale, née de la rencontre de ces deux goûts, de ces deux esthétiques, de ces deux passés aussi. On ne répète jamais complètement à l’identique un motif, un décor. On agencera les motifs d’une façon différente, on changera les couleurs utilisées et ainsi de suite… Chaque composition se doit d’être unique car elle est en principe brodée pour un être en particulier, lui aussi unique, ou encore pour une occasion, un événement spécifique. Le passé lui-même, la mémoire des motifs et des styles, la mémoire des femmes, du savoir-faire de « l’avant », seront mobilisés pour la création du présent. Chaque nouvelle brodeuse, pour peu qu’elle s’implique, devient ainsi un maillon de cette chaîne de transmission entres celles qui savent. Chacune devient un noeud sur le fil.

Dans ce cadre, les aînés apparaissent encore dans beaucoup de témoignages comme les premiers mediums et les premiers noeuds sur la toile de la transmission. Cette métaphore des noeuds sur une toile est d’ailleurs également celle de la famille pour les Cris : « des grands-parents aux petits-enfants, nous sommes seulement des noeuds sur la toile » (Oberholtzer 1993 : 318). La famille, comme le monde, est conçue comme lieu d’échanges et de passages, comme interconnectée. C’est ainsi que, nous le verrons dans la partie suivante, les brodeuses deviennent les médiatrices privilégiées de la circulation des pouvoirs et des bénédictions entre les membres de la famille, par l’intermédiaire des objets qu’elles créent.

Dans les familles (plus ou moins étendues : il s’agit parfois de transmission entre une tante et une nièce, entre une arrière-grand-mère et une petite-fille, et parfois également entre des membres adoptés, dispositif assez courant chez les premières nations, et notamment chez les Lakotas, à travers le rituel d’apparentage [3]), ce sont encore souvent les aînés qui se chargent de transmettre aux plus jeunes les connaissances et de leur faire pratiquer les savoir-faire, et ce, encore une fois, malgré les ravages provoqués par les pensionnats indiens.

Dans les témoignages, ce sont non seulement les références pratiques – au regard, à l’écoute, à l’expérimentation –, mais aussi les références nostalgiques – à l’« autrefois », au « temps jadis », long ago, kayâs en cri –, qui sont sans cesse mobilisées. Il est à souligner aussi que la mémoire est essentiellement sensuelle et corporelle.

En effet, en interrogeant aujourd’hui cette mémoire, ce sont avant tout les gestes qui reviennent : « I remember my grandmother used to make moccasins from hide. She used to roll up porcupine quills like this. » Et voilà le mouvement esquissé dans l’air. Le discours s’articule autour du souvenir des gestes des aînés, ici la grand-mère. Freda Ahenakew, dans ses remarquables recueils sur la mémoire crie (Ahenakew et Wolfart 1993, 1998), montre ainsi, à travers de nombreuses interviews réalisées avec des personnes devenues aujourd’hui des aînés, que ce qui s’est transmis des cultures amérindiennes l’a été essentiellement par l’intermédiaire des gestes et paroles. Et la mémoire est bien autant celle de l’esprit que celle du corps, comme le soulignait si justement Yvonne Verdier (1979 : 81) au sujet des traditions féminines, notamment de la couture : « la coutume n’est jamais expliquée, mais agie ». On apprend « en regardant faire, et un jour on se lance ». Les figures féminines de transmission de la broderie sont donc principalement des mères ou des grand-mères, mais pas seulement. Ainsi mon enquête m’a amenée à rencontrer des filles qui faisaient le chemin à rebours : leurs mères ayant été victimes des pensionnats, amenées à oublier ou tout simplement à ne jamais apprendre, elles sont devenues élèves de leurs propres enfants. Ainsi, certaines jeunes femmes sont devenues leurs propres maîtres, ont appris seules en observant des oeuvres brodées dans les vitrines de musées, ou encore en étudiant des ouvrages anthropologiques sur le sujet. Leurs mères m’ont alors confié avoir parfois vu des souvenirs de leur prime enfance revenir à la surface (des gestes, les mains de leurs mères, des sensations, des odeurs surtout : celles de la peau, des piquants, des teintures). D’autres avaient même un doute : était-ce réellement des souvenirs ou étaient-elles en train de s’inventer un passé, de vouloir donner corps à une histoire qu’elles n’avaient en fait jamais vécue ? C’est ainsi que les chemins de la mémoire et de la tradition me sont apparus complexes et multiples, d’autant que la transmission familiale se révèle ne pas être le seul mode de diffusion des connaissances et donc de liaison des êtres.

Les ethnographies du passé nous offrent en effet d’autres panoramas, à travers lesquels il s’avère possible d’opérer une comparaison avec les pratiques contemporaines. On retrouve dans ces descriptions la dimension intergénérationnelle de la transmission, mais aussi celle de l’apprentissage en commun, d’une diffusion plus horizontale encore du savoir.

Ainsi divers auteurs ont fait état de l’existence de confréries ou « cercles » (Kroeber, Lévi-Strauss), « guildes » (Bebbington) ou « sociétés » (Wissler) de brodeuses aux piquants, appelées wipata okalakiciye en lakota, qui se réunissaient hors du cadre strictement familial.

Leur rôle n’était pas véritablement d’apprendre la broderie aux jeunes filles, mais plutôt de les réunir autour de cette pratique, pouvant ainsi partager leurs astuces, comparer leurs ouvrages, échanger leurs points de vue sur les couleurs et motifs. Elles recevaient également dans ce cadre la reconnaissance de leurs pairs et l’accession à un certain statut social du fait de leur appartenance à ces guildes [4].

Ainsi regroupées pour la pratique de leur art, ces réunions devenaient évidemment des lieux d’échange intense de techniques et de styles. Elles ont donc également participé au maintien et à la diffusion de ce savoir spécifique. Julia Bebbington note ainsi :

- Quand les cercles se réunissaient, il était à l’ordre du jour de discuter des idées, opinions et suggestions en rapport avec la signification et le sens des motifs acceptés et de la validité et de l’importance de motifs nouveaux, innovateurs ou copiés. Sans aucun doute, ces rassemblements unifiaient le style des motifs du travail aux piquants utilisés par chaque tribu. (Bebbington 1983 : 17)

Cependant les jeunes filles n’étaient pas toutes admises régulièrement (les rêveuses de la Femme Double [5] étaient assez exceptionnelles) ; et il semble plutôt que des « ouvrières » modestes assistaient de manière ponctuelle à ces réunions, invitées, comme le décrit Lyford, de manière très officielle, par l’intermédiaire d’une des femmes les plus âgées, et l’on retrouve là encore l’importance des rôles entre générations :

- Toute femme désireuse de faire ce travail le fait pour se divertir et pour le plaisir d’exécuter de belles choses. Un jour il arrive qu’elles (wipata oklakic’ eya) se réunissent et se montrent leurs oeuvres. À l’occasion de cette rencontre elles festoient, parlent de leurs broderies, des procédés utilisés pour les exécuter au passé et au présent, elles échangent des cadeaux, mais elles gardent ce qu’elles ont créé. La réunion est convoquée par une femme plus âgée au nom de celle qui organise le festin. L’hôtesse a le droit de mettre ses invitées à l’épreuve. L’association conserve un caractère wakan (sacré, mystérieux) car elle doit son existence au rêve de la Femme du cerf (Deux Femmes). [Lyford 2002 : 54]

Aujourd’hui encore on peut observer ce genre de réunions, même si la dimension sacrée semble avoir disparu. Elles ont généralement lieu chez l’une des brodeuses, qui souvent, pour l’occasion, prépare des gâteaux ou du bannoch (pain de maïs frit ou cuit au four). Le caractère « festif » décrit par Lyford est également toujours présent : on se donne la peine de cuisiner, on anticipe ce moment avec joie et on montre qu’on s’y est préparé avec attention.

Chacune apporte ses travaux, les discussions et comparaisons au sujet des motifs choisis allant bon train. Ainsi est mis en jeu ce que ces choix disent d’elles, les brodeuses, et ce qu’ils disent de celui qui va porter le motif qu’elles ont réalisé. Des heures durant, autour d’une, puis de plusieurs tasses de thé ou de café au lait, les brodeuses se donnent leurs avis et partagent les « trucs » et astuces concernant la couture elle-même, ou l’obtention des couleurs. La référence au temps jadis est omniprésente : elles se souviennent non seulement de leurs travaux passés (par exemple de types de motifs ou de points plus difficiles qu’elles n’exécutent plus aujourd’hui, parce qu’elles sont « vieilles et fatiguées », ou « parce que ça ne se fait plus »), mais encore elles discutent des « styles plus anciens » et alors ressurgit le modèle de leur mère ou de leur grand-mère, qui faisait autrement – et évidemment souvent mieux, d’après leurs discours.

Enfin, dans le cas de beaucoup de fêtes (sweat lodge, give away ceremonies, pipe ceremonies) qui sont réalisées à la demande d’un individu devant faire face à un problème ou une joie particulière, on retrouve effectivement cette nécessité de choisir un aîné. Ce dernier servira d’intercesseur au demandeur, et sera chargé d’inviter les participants souhaités à la cérémonie.

La broderie met en jeu le partage de moments essentiels, où ce sont des histoires, des mémoires et des relations sociales qui sont nouées, autant que des piquants.

Les parallèles et ressemblances entre les sociétés liées à la Femme Double et les réunions de brodeuses que j’ai pu observer sont donc nombreux dans les formes, même si le caractère sacré du travail aux piquants semble avoir disparu. La charge symbolique de la broderie et le lien que ces femmes semblent nouer avec le passé, avec leur histoire, sont, eux, encore bien vivaces. La pratique de la broderie permet de lier son présent à l’histoire de son art. On rejoint dès lors non seulement ce cercle de femmes exceptionnelles, centrales, que l’on a connues et respectées, les mères, les grand-mères ; mais on en rejoint aussi d’autres, plus lointaines, celles qui fondent les représentations féminines de leur culture, celles que l’on n’a pas connu physiquement, mais auxquelles on s’identifie à travers la mémoire mythique : les héroïnes, les brodeuses de mondes.

Liens avec le passé mythique

Comme le résume Claude Lévi-Strauss (1968 : 202-204), le travail en piquants de porc-épic apparaissait dans les cultures amérindiennes comme « l’expression la plus raffinée et la plus haute de la culture matérielle » et « le talent le plus relevé qu’on puisse souhaiter aux femmes, et qui démontre leur parfaite éducation ». Les brodeuses sont donc des héroïnes culturelles importantes dans le réseau de représentations constitué par le corpus mythique.

L’un des très riches exemples est le mythe dit du « porc-épic colorié » ou painted porcupine (Dorsey et Kroeber 1997 : 230). Il raconte qu’une jeune fille « aussi belle que sage, tendrement dévouée à ses parents » accepte d’épouser un porc-épic colorié « bien qu’elle n’eût aucun désir de fonder un foyer », afin de pouvoir toujours subvenir aux besoins en piquants de sa mère, qui est « une excellente brodeuse et qui ne pouvait finir un ouvrage qu’elle considérait comme un devoir religieux ».

Cette jeune fille est idéale, elle accepte le sacrifice pour sa famille. La broderie aux piquants apparaît comme symbole des vertus féminines, et comme un véritable critère social : la mère de la jeune fille n’est pas une femme comme les autres (voyant en la broderie un devoir religieux, on peut supposer qu’elle est une rêveuse de la Femme Double), et sa fille elle-même incarne la perfection du dévouement féminin à sa famille. Cette dernière montre qu’elle est une « bonne fille », bien élevée à l’image de sa mère, qui est une bonne épouse et une bonne mère. Son destin est tout tracé et la broderie est le moyen de cet avènement dans la perfection : « le talent le plus relevé que l’on puisse souhaiter aux femmes » est en effet un art très délicat, difficile, minutieux, exigeant patience, courage et dextérité (rappelons ici le caractère dangereux de l’égalisation des pointes qui peuvent sauter aux yeux et rendre aveugle, et la peinture dont les brodeuses blackfeet s’oignent les yeux en guise de protection, voir Dorsey et Kroeber 1997). De plus, comme l’a bien souligné Lévi-Strauss, symboliquement, la périodicité des piquants est aussi celle des filles, qui seront ensuite « réglées » aux deux sens du terme, c’est-à-dire aussi disciplinées par la pratique de la broderie.

Ces brodeuses, véritable idéal féminin, sont ainsi, dans la plupart des mythes, en quête de piquants afin d’achever leur oeuvre, et métaphoriquement de s’achever elles-mêmes, de se parfaire. Pour cela, tout comme les brodeuses contemporaines, elles doivent chasser ou préparer longuement leur matière première : le porc-épic [6]. Si les variantes sont nombreuses dans les mythes, une version principale se dégage cependant, comme l’a mis en évidence Lévi-Strauss (1968) dans ce qu’il a nommé le « cycle des épouses des astres et des maris-étoiles ».

Le porc-épic pourchassé n’est pas qu’un « simple » animal, il est presque toujours un astre incarné, Lune ou Soleil, recherchant sur terre une épouse. Instruits des moeurs humaines, les astres choisissent de se métamorphoser en porc-épic, car ils savent qu’ils vont attirer alors les plus parfaites des épouses, les brodeuses. Le caractère céleste du porc-épic est d’ailleurs attesté dans la chasse elle-même : l’animal finit toujours par se réfugier en haut d’un arbre, comme s’il essayait de rejoindre sa première demeure [7].

Ces femmes sont donc en puissance les épouses d’êtres aussi essentiels que les astres solaire et lunaire. Ainsi, pour achever le portrait de la liaison mythique entre les brodeuses et les représentations idéalisées de la féminité dans leurs cultures, il faut s’intéresser à la fin des récits dits des « épouses des astres ».

La jeune brodeuse, attirée par le superbe porc-épic, le suit jusqu’au ciel en grimpant à la cime de l’arbre. Elle s’installe dans le campement céleste avec ses beaux-parents et bien souvent son beau-frère Soleil et sa belle-soeur, une femme crapaude, qui, elle, incarne tout le contraire de la féminité idéale. Les relations sont plutôt cordiales, mais la jeune épouse finit par s’ennuyer de sa famille humaine. À l’aide d’une bâton à fouir, elle creuse un trou dans le « sol » céleste et contemple le monde d’en dessous. Elle finit par choisir de s’enfuir, et elle passe donc par ce trou, attachée à l’aide d’une corde constituée de tendons (tendon qui faisait office de fil de couture pour la broderie, avant l’introduction du fil de coton) ou de fil d’araignée, selon les versions du mythe… Il est intéressant de noter ici l’équivalence symbolique pensée entre la tisseuse de mondes dans les cosmogonies amérindiennes (l’araignée) et la tisseuse de piquants, la brodeuse. D’ailleurs, le motif de la toile d’araignée est attesté chez certains auteurs (Wissler, Hassrick) comme symbole de reconnaissance des rêveuses de la Femme Double, « patronne » des sociétés de broderie.

Dans une texture du monde qui est toile, dont l’araignée est l’ouvrière, les brodeuses apparaissent comme ses filles, ouvrières d’un univers artistique certes, mais aussi d’un univers de sens et d’un univers social, nous allons le voir à présent.

Elles créent cette configuration du monde, dans la médiation entre passé et présent, représentations symboliques et efficacité pratique, à travers les motifs qu’elles réalisent.

LIENS ENTRE LES ÊTRES

Liens entre les catégories du vivant

Ainsi nous l’avons vu, les brodeuses sont au centre d’un réseau de sens et de relations, et si elles génèrent et maintiennent un lien au passé familial et mythique, elles mettent également en oeuvre des transferts quotidiens de « pouvoirs » aux êtres qui leur sont chers. Elles deviennent médiatrices entre le monde des rêves et des esprits, celui de la parenté élargie (notamment animale), et l’humanité.

Comme énoncé dès l’introduction, le point commun entre les êtres, entre les « existants » (pour reprendre la terminologie proposée par Descola 2005), ce dénominateur qui les relie et leur permet d’être parents, c’est le mouvement du monde inscrit en eux : ils sont animés d’un flux qui est celui de l’univers, et qui leur permet le passage et la transformation, les uns dans les autres. Ils sont interconnectés car ils sont vivants, c’est-à-dire mouvants. Cette vision du vivant et des relations entre les êtres est une configuration du social, mais aussi de l'espace et du temps. Elle est rendue possible par la qualité sine qua non du vivant lui-même, qui permet de désigner ce qui vit : c’est-à-dire le mouvement [8]. En effet, le mouvement, dans la plupart des langues amérindiennes est considéré comme l'intensité même du vivant (c'est d'ailleurs ce qui explique en partie pourquoi certains objets, une flèche par exemple, sont considérés comme animés pour certaines langues amérindiennes, voir Boas 1966, Silver et Miller 1997).

L'énergie, la force de vie, partagée par tous les êtres, non seulement circule, mais aussi se transmute : c’est-à-dire que non seulement elle se meut (au sens du grec kinesis), mais encore elle se transforme, elle est passage d'un être à un autre (au sens grec de metabolé). La métamorphose est donc mouvement, et propriété première de ce qui vit. Les échanges de fluides, de formes, d'aptitudes ou de connaissances entre les catégories du vivant sont donc rendus possibles.

C’est à ce titre, nous allons le voir, que la brodeuse joue un rôle primordial en tant que médiatrice de ces transformations et transferts. Pour ce faire, elle utilise d’ailleurs un matériau qui relève lui-même de cette dynamique du lien entre les catégories d’êtres.

En effet, on se rend compte que le piquant lui-même relève de cette logique, lorsque l’on s’attarde sur l’explication de sa nature donnée par les mythes. Un de ces mythes, en particulier, nous fournit l’explication du physique particulier du porc-épic et de cette spécificité qui va permettre l’existence même d’un art du travail aux piquants : « Pourquoi le porc-épic a des piquants », mythe ojibwa répertorié chez Ella Elisabeth Clark (1960 : 80) [résumé en encadré].

|

POURQUOI LE PORC-ÉPIC A DES PIQUANTS *

Il y a fort longtemps, quand le monde était jeune, Porc-épic n’avait pas de piquants. Un jour, dans les bois, il croise Ours, qui cherche à le manger. Porc-épic grimpe au sommet d’un arbre et se trouve ainsi sauvé. Le jour suivant, alors qu’il se promène et passe sous une aubépine, il remarque que ses épines le piquent. Il a une idée, casse quelques branches et les met sur son dos. Il décide alors d’aller attendre Ours. Ce dernier lui saute à nouveau dessus, mais cette fois-ci Porc-épic se roule en boule et Ours s’enfuit en criant de douleur au contact des épines. Nanabohzo le lièvre trickster, qui a vu ce qui est arrivé, questionne Porc-épic sur son invention. Porc-épic lui explique et Nanabohzo trouve l’idée si ingénieuse qu’il décide de l’aider à la perfectionner : il prend de la glaise et l’étale sur le dos de Porc-épic, puis il taille les piquants d’aubépine afin qu’ils soient bien blancs et bien pointus, enfin il les plante sur son dos. Voilà pourquoi aujourd’hui les porcs-épics ont des piquants.

* Mythe résumé à partir de Clark (1960 : 80).

|

Différents éléments sont à commenter. Tout d’abord on retrouve ici la référence à la potentielle nature céleste de l’animal, Lune ou Soleil transformé, qui se réfugie dans les arbres. Deuxièmement, Porc-épic est décrit comme un animal sans défense, à la merci de ses prédateurs, ici Ours. Cependant, s’il est relativement faible, il est extrêmement malin. Il va utiliser un « outil » pour se protéger : une carapace, une armure faite d’épines d’aubépine. Cette idée va lui venir seule, par l’observation attentive de la nature (on notera ici le caractère didactique du mythe mettant en valeur une qualité prônée chez l’individu, celle d’observer et de reproduire, ou d’inventer à partir de son expérience).

Toutefois, sa forme définitive, perfectionnée et véritablement métamorphosée (« en une partie de sa peau », dit le mythe), ne peut lui être donnée que par un être qui a le pouvoir de modeler le monde et d’abolir les frontières entre les matières, les « natures » : Nanabohzo, le grand lièvre, trickster et démiurge que l’on retrouve dans les Plaines, les Prairies et la zone subarctique. Avec du végétal (des branches d’aubépine) et du minéral (de la glaise), il va fabriquer de l’animal, c’est-à-dire la chair du porc-épic, son dos couvert de piquants. Le piquant se révèle ici, déjà par nature, le lieu de liens entre les catégories, entre les espèces. On comprend alors encore mieux pourquoi les créations en piquants ont un pouvoir, en quoi elles sont médiatrices de forces spécifiques présentes dans le monde, quand les motifs brodés en perles ne sont, eux, pas désignés comme « sacrés ».

Liens sociaux

En effet, les motifs brodés en piquants de porc-épic ont des qualités spécifiques que ne revêtent pas ceux en perles. Les brodeuses en piquants ont donc une place à part vis-à-vis des brodeuses en perles.

Par les motifs qu’elles apposent, elles protègent, transfèrent des bénédictions accordées par les esprits :

- L’ajout de travail aux piquants sur une robe ou des mocassins leur donnait des pouvoirs spéciaux liés au symbolisme des formes et des couleurs incorporées dans le motif. De tels objets délivraient à leurs porteurs des vertus et protections surnaturelles. (Dorsey et Kroeber 1997 : 108)

Ils aident aussi à identifier les membres d’une famille ou d’un groupe spécifique (certains motifs fonctionnent dans une dimension héraldique). Les motifs « sacrés » brodés en piquants sont généralement décrits dans les Prairies comme ayant pour origine un rêve de la brodeuse, rêve où apparaît la fameuse Femme Double [9].

Il est possible d’observer ces différentes fonctions à l’oeuvre, notamment à travers l’exemple des mocassins de puberté ou des robes de guerre affichant le nombre de coups portés et d’ennemis tués, les motifs apposés permettant de connaître les fonctions ou l’histoire de la personne qui les porte, à un moment précis de son existence personnelle. C’est un « langage » éminemment contextuel, évoluant selon les périodes et événements de la vie des individus.

On sait également que, dans les Plaines et les Prairies en particulier, le costume revêt une même fonction : il est médium de reconnaissance des familles, des statuts, des appartenances religieuses ou militaires (« guildes » ou « sociétés »). Il marque aussi la spécificité du moment, de l’occasion : fête, cérémonie. Le rythme de leur fabrication est aussi le rythme de l’année, calendrier des occasions, des événements communautaires et personnels. Le costume « dit » de celui qui le porte, mais aussi de celui qui le crée. Le costume renseigne en effet sur son créateur et ses intentions : Yvonne Verdier, encore, remarque au sujet de la couture, que « coudre c’est de la responsabilité ». Responsabilité des siens, de leur confort, mais aussi de leur allure, de leur image projetée aux yeux des « autres », autant peut-être qu’à leurs propres yeux. Emmanuel Désveaux, en observant notamment le port des vêtements sur les peintures de Catlin ou de Bodmer, note à ce sujet que c’est peut-être effectivement surtout à ses propres yeux que le porteur affirme et complète sa valeur :

- La raison de cet art décoratif n’est donc pas sémantique, ou plus exactement dénotative. Si le guerrier éprouve le besoin de se revêtir de l’image de ses propres exploits passés lorsqu’il retourne au combat ou lorsqu’il préside quelque important rituel, c’est plus probablement parce que ceux-ci lui confèrent un surcroît de vaillance ou de prestance, que ceux-ci agissent comme un constituant majeur, ontologique, de sa personne. (Désveaux 1993 : 108)

Quoi qu’il en soit, c’est la brodeuse qui permet cet affichage ou cette autopersuasion, elle est le coeur de la transmission. Elle assure cette part essentielle de l’existence de chacun et est à ce titre respectée et admirée. D’ailleurs, si la brodeuse aux piquants incarne tant la femme idéale, c’est parce qu’elle procure les « décors » nécessaires au bien-être et à l’accomplissement des êtres, sur tous les plans. L’ouvrage collectif The Hidden Half (Albers et Medicine 1983), souligne bien, à ce titre, la place primordiale des femmes comme intermédiaires entre les « pouvoirs », entre les esprits et les hommes, le terme « hommes » étant à considérer tant dans la taxinomie du genre humain que dans le sens d’une catégorie du masculin. En effet, la question de la division sexuelle des styles artistiques entre hommes et femmes dans les Plaines et les Prairies, entre figuratif et géométrique, relayée par de nombreux auteurs (pour n’en citer qu’un : Désveaux 1993), a bien mis en évidence cette complémentarité mais aussi interdépendance nécessaire entre les deux sexes, dans le « pouvoir de représenter ». Les motifs en piquants brodés par les femmes et reconnus comme ayant du « pouvoir », sont des motifs géométriques. En effet, les motifs floraux (d’inspiration plus figurative et qu’on pense avoir été développés sous l’influence des missionnaires européens) semblent exclus de cette dynamique d’efficacité surnaturelle et se voient accorder par les interlocuteurs interrogés (par moi comme par les auteurs de référence sur le sujet) une seule valeur décorative et esthétique. Le géométrique, dans les mains des femmes, semble donc revêtir une puissance sociologique importante.

Les capacités spécifiques procurées par l’intermédiaire des motifs brodés de piquants sont essentiellement du domaine de la protection, du transfert de bénédictions ou d’aptitudes particulièrement utiles, au combat par exemple. Les amulettes à cordons ombilicaux, zoomorphes, avaient également pour but de conférer les qualités de l’animal choisi comme contenant à son contenu : symboliquement, à la personne « propriétaire » de ce cordon, le cordon agissant ainsi comme une métonymie de l’être. La tortue incarne par exemple fécondité et longévité, c’est pourquoi elle est souvent choisie comme amulette des petites filles et apposée sur les vêtements féminins ainsi que sur les berceaux. La libellule, symbole de rapidité, tout comme le lézard, aux capacités de mue et de fougue, étaient souvent associés aux amulettes comme aux vêtements masculins et guerriers.

Dans la même démarche, les mères amérindiennes avaient pour habitude (et l’ont encore, en tous cas en Saskatchewan) de fabriquer des talismans pour protéger leurs enfants, notamment durant leur sommeil, ainsi que dans les premières années de leur vie. L’une des formes les plus courantes adoptée par ces talismans demeure, chez les Algonquins et notamment chez les Cris, un cercle contenant un filet, à l’image d’une toile d’araignée.

Dans un article consacré à l’étude de ces net baby charms, Cath Oberholtzer (1993 : 318-331) note le rôle primordial de ces amulettes qui protègent le bébé en attrapant tout ce qui est mauvais, comme la toile d’araignée attrape et retient tout ce qui entre en contact avec elle (nous sommes ici proches du fameux « capteur de rêves »). Elles protègent les bébés du froid, des maladies, des mauvais esprits… Leur pouvoir relève de leur forme circulaire (à l’image de l’univers et des « pouvoirs du monde »), associée aux propriétés du réseau, de la toile, connectant les êtres comme les dimensions symboliques et sacrées.

Les brodeuses transmettent donc, par l’intermédiaire de leurs créations, des pouvoirs et des bénédictions comme des capacités, aux porteurs des objets. Comme nous l’avons décrit jusque là, Ruth Phillips (1984 : 410) souligne le caractère circulatoire de ces délivrances d’énergies par le biais d’objets, et Emmanuel Désveaux, commentant ce même article de Phillips, relève également à quel point le rôle des femmes dans ce réseau apparaît alors primordial et puissant :

- Une telle interprétation de l’art géométrique a d’importantes répercussions du point de vue sociologique. Elle place en effet les femmes dans une position clé dans la mesure où ce sont elles qui décorent des objets qu’elles destinent à leur époux, à leurs frères, à leurs enfants (comme à elles-mêmes d’ailleurs). Elles sont donc à l’origine d’une création et d’une distribution d’énergie. Ainsi, nous aurions des femmes qui génèrent de pures essences abstraites qu’elles visualisent puis mettent en circulation à travers l’ensemble du corps social. (Désveaux 1993 : 109)

En tant qu’intermédiaires entre les pouvoirs surnaturels et les hommes, les femmes, et en particulier les brodeuses aux piquants, acquièrent ainsi une certaine forme de pouvoir, politique et social, à travers la relative dépendance instaurée. En effet, si un homme désire mettre en scène sa vision, accéder à un statut spécifique, acquérir du prestige, il a besoin du travail aux piquants réalisé par une femme (Schneider 1983 : 117). Elles deviennent donc des opératrices majeures de liens entre les différentes sphères du social et du sacré.

LIENS ENTRE ESPACES MYTHIQUES

ET PRATIQUES

Liens aux rêves

Les brodeuses sont donc au centre d’un réseau de circulation de pouvoirs et d’énergies. Les motifs les plus puissants qu’elles sachent réaliser semblent être désignés sous l’appellation « dessins de rêve » ou dream symbols (Boas 2003 : 187 ; Lévi-Strauss 1968 : 204). Cette notion exprime un parcours personnel de l’artiste, lié à une expérience visionnaire et à sa matérialisation. Cependant, les deux auteurs considéraient l’expression « dessins de rêve » comme une métaphore pour désigner ce qui serait décrit en Europe sous le terme « inspiration », sans retenir l’idée d’un contexte spécifique amérindien, en tant que « cultures du rêve » pour reprendre l’expression de Georges Devereux.

(Source : Boas 2003 : 135, fig. 96 et 98)

Il faudrait, me semble-t-il, plutôt considérer l'appellation « dessins de rêve » comme référence à une notion concrète, empirique. Les motifs liés au sacré, lorsqu’ils sont utilisés (brodés ou peints) par un individu, le sont à la condition que cet individu ait reçu la permission des esprits de le faire, par l’intermédiaire d’un rêve (en sommeil ou éveillé). Cette forme d’art religieux, aujourd’hui reconnue par les historiens d’art spécialistes de l’Amérique indienne (on parle même de dream art ou vision art), directement réalisée afin d’appliquer des recommandations reçues en rêve de la part des « êtres surnaturels » (supernatural beings), des esprits, est particulièrement présente dans le travail aux piquants. Les rêves de la Femme Double évoqués plus haut font, par exemple, partie de ces expériences visionnaires traduites sous des formes artistiques.

L’espace du rêve, à l’instar de celui du mythe, est malléable, dynamique et polymorphe. Dans l’expérience visionnaire, le rêveur va souvent d’abord noter la présence d’un objet ou d’une plante, d’un animal ; puis cet objet va se transformer en un esprit ayant généralement une forme humaine, mais toujours il peut être distingué par le rêveur comme un esprit et non un « simple » humain grâce à certaines caractéristiques (une couleur, une lueur particulière dans l’oeil, un symbole dessiné, une posture particulière, inhabituelle…). À l’approche de la fin du rêve, et souvent après la délivrance d’un message, l’esprit va reprendre sa forme initiale (animal, minéral, objet) [Irwin 1994].

Dans l’univers du rêve, comme dans celui du mythe, chaque chose manifeste une potentialité : elle peut à tout moment se révéler être « autre chose », et pouvoir plus précisément se « transformer en ». Cette potentialité renferme, et en quelque sorte encode, des systèmes d’information et de représentation. Les motifs brodés deviennent métonymies de ces expériences.

Lien aux mythes

Afin d’illustrer cette fonction des motifs brodés en tant que transcriptions et activations du rêve et du mythe, et de mettre en évidence le fait que la logique de ce « langage » relève aussi de la logique du lien, je propose de passer par un exemple. Il s’agit d’un motif de type « dessin de rêve » que l’on retrouve chez différentes nations des Plaines, le motif du papillon ou de l’étoile, dit de l’apumi, chez les Blackfeet.

Partons d’un constat : étant donné que, tel que développé plus avant dans mon travail de doctorat, chaque motif est inscrit dans un réseau métaphorique et symbolique complexe, il est parfois difficile de lui donner une signification fixe (Goyon 2005). En effet, tous les auteurs ayant cherché à comprendre et établir le sens des motifs brodés se sont heurtés à des difficultés d’interprétation, notamment dues aux variations incessantes des traductions proposées par leurs informateurs. Ainsi Clark Wissler, Alfred Kroeber, tout comme Franz Boas, relèvent cette grande variabilité des interprétations proposées pour un même motif. Boas (2003 : 135-136) note :

- Le fait que l’interprétation d’une même figure puisse connaître de telles variations et que, à l’inverse, des formes diverses puissent exprimer une même idée montre qu’il ne faut pas considérer les termes utilisés pour décrire les dessins comme de simples noms et qu’il s’agit plutôt d’associations entre une forme artistique couramment employée et un certain nombre d’idées dont le choix, dans chaque tribu, est fixé par l’usage, même s’il reflète aussi les préoccupations passagères de la personne qui donne l’explication.

-

- Non seulement la signification des motifs varie, mais les explications données à propos des formes qui ornent un même objet manquent de cohérence. Rares sont en effet les cas où tous les décors se plient à une interprétation symbolique claire et précise.

Si ces explications sont probablement en partie avérées, le problème principal rencontré par Wissler, Kroeber et Boas venait de la méthode employée. Ils cherchaient en effet à réduire la profusion polysémique au profit d’une symbolique systématique, cette dernière étant établie sous la forme de codes et tableaux référentiels, dont l’efficacité devait être elle aussi systématique, au même titre qu’un dictionnaire. On peut cependant proposer une autre explication, en tenant compte de cette logique du lien et de la fluidité que je me suis efforcée de mettre en évidence au fil de ce texte.

Prenons l’exemple de l’étoile ou du papillon à travers une figure relevée chez Boas. Il note que le deuxième dessin en partant de la gauche est interprété comme un papillon ou comme l’étoile du matin.

Pour Boas, le fait qu’un même dessin puisse être interprété comme « papillon » ou « étoile » pose problème, mais trouve son explication dans les subjectivités des informateurs et le travail de l’usage et des déformations de la mémoire. Boas avance également qu’il y a peut-être association d’idées et de formes, mais il s’arrête là. Je me propose de continuer le chemin. Cette apparente étrangeté du papillon et de l’étoile, interprétations à première vue définitivement divergentes, relève en fait, me semble-t-il, d’une parfaite cohérence symbolique et mythique dans l’aspect interconnexionnel des cosmologies des Plaines et des Prairies.

Figure 2

L’étoile et la croix de Malte

(Source : Lyford 2002 : 94)

Ce même motif est en effet appelé apumi chez les Blackfeet, qui signifie ‘ailes déployées du papillon’ et m’a été désigné également par une brodeuse crie comme « papillon ». Une autre traduction est encore la suivante : ‘qui est sur le point d’apporter des nouvelles’. Or entendre le doux bruissement des ailes d’un papillon en rêve est souvent décrit comme le signe annonciateur d’un rêve de pouvoir. De plus, la mythologie amérindienne laisse la part belle à l’intervention des animaux dans la création du monde et l’instauration de l’ordre du cosmos. On retrouve ainsi des papillons ou êtres-papillons intervenant du nord au sud de l’Amérique auprès des hommes, souvent porteurs de signes du monde des esprits, messagers du rêve.

Le papillon est un messager, d’autant plus qu’il est décrit comme le représentant d’une figure mythologique primordiale dans les Plaines et Prairies : Morning Star, Étoile du matin, fils de Soleil et Lune. Celui-ci est aussi un messager, ayant révélé aux hommes les sources du pouvoir sacré dans le monde : le Soleil et le Ciel. Le papillon est la forme que le héros choisit bien souvent de « revêtir » : c’est-à-dire qu’il se métamorphose en papillon pour interagir avec le monde terrestre.

Ce héros civilisateur est considéré par les Blackfeet comme l’initiateur de leurs rites et pratiques religieuses et, de manière plus élargie dans les Plaines, comme instruit des détails rituels de la danse du Soleil (Clark 1960 : 63 ; Wissler et Duvall 1995 : 55). Les divers mythes concernant Étoile du matin le situent également comme Found-in-Grass, le fils de Lune/Porc-épic et de son épouse humaine, la brodeuse évoquée plus haut, montée résider aux cieux, puis redescendue sur terre, aidée d’un bâton à fouir et d’un cordon ou fil d’araignée.

Figure 3

Pipe et tuyau de pipe blackfoot, XXe siècle

(Source : Bebbington 1983 : 9, fig. 6)

D’autres versions font prendre à Morning Star directement le rôle de son père, Lune. Il vit lui aussi dans un campement céleste avec une épouse humaine, nommée Feather Woman. Cette dernière ouvre également le « bouchon céleste » interdit, et regarde la terre, dont elle est nostalgique. Elle se transforme en araignée et tisse un fil pour elle et son enfant, afin de rejoindre le sol. Le fil se casse et ils tombent, l’enfant se blessant au visage. C’est pourquoi l’enfant est par la suite appelé Scarface. Devenu jeune homme, il décide d’aller voir son grand-père, Soleil. Ce dernier voit en lui trait pour trait son père Morning Star, excepté la cicatrice : il nomme alors son petit-fils Mistaken Morning Star, et décide de l’instruire dans les procédures rituelles nécessaires à son culte, c’est-à-dire les détails de la danse du Soleil.

Scarface, alias Mistaken Morning Star, retourne sur terre avec ses dons, et entreprend d’instruire les humains. Sa marque est celle de l’apumi, le papillon avec pour forme voisine désignée également comme « papillon », la croix de Malte (Lyford 2002 : 94).

Celle-ci authentifie la vérité et probité des rituels exercés sur l’objet. Outre les liens entre Étoile du matin [10] et Danse du Soleil, le mythe nous renseigne aussi une fois de plus sur les permutations et ambivalences des êtres, ici entre les générations, le père peut être pris pour le fils et, inversement, les événements peuvent se répéter (la fuite de l’épouse)… Les apparences sont souvent trompeuses, et les êtres savent toujours se révéler autres que ce qu’ils prétendent. On voit également à quel point le motif lui-même, par l’intermédiaire du réseau mythique se trouve lié à la dimension symbolique du travail aux piquants, la brodeuse « astrale » étant ici la mère de Morning Star, et de sa forme brodée, le papillon ou apumi. Le motif est donc, comme nous l’avons dit, apposé comme un « sceau » indiquant la délivrance, au coeur de l’objet, de pouvoirs liés à Morning Star.

On constate ici, en suivant la logique dynamique et le réseau de sens proposé par le mythe, que l’apparente contradiction de départ entre les deux interprétations d’un même motif, en « étoile » ou « papillon », se révèle au contraire extrêmement logique et efficace. La polysémie et la capacité transformationnelle des êtres comme des concepts n’apparaissent plus comme des défauts du système, mais au contraire comme un moteur.

Ruth Phillips avait d’ailleurs souligné l’importance du caractère ambivalent des significations des motifs comme des êtres qu’ils représentent, dans une étude sur le géométrique dans la région des Grands Lacs (Phillips 1984 : 418). Les motifs et leurs interprétations s’accordent ainsi à correspondre aux êtres et aux concepts qu’ils mobilisent, concepts qui sont multiples, changeants ou même métamorphiques.

Les brodeuses se révèlent donc, au fil des diverses dimensions de leur art, comme des ouvrières d’une conception dynamique du monde et de la tradition. Elles établissent des rapports avec le passé, familial et mythique. En effet, la façon dont est transmise la mémoire des savoir-faire et avec laquelle cette mémoire est quotidiennement mobilisée afin de soutenir et inventer le présent, donne un pouvoir de liaison extrêmement fort aux brodeuses. De plus, elles s’avèrent également les descendantes, qu’elles le revendiquent ou non, de figures de femmes ancrées dans les représentations : la brodeuse idéale (femme parfaite) et éternelle (si elle devait cesser de broder, le monde viendrait à sa fin, dit un autre mythe lakota, Erdoes et Ortiz 1995 : 466), mais aussi la femme ambiguë (la Femme Double est parfois décrite comme folle, voire dangereuse, notamment lorsqu’on la rapproche de Anuk Ite, Double Visage. Elle apparaît alors aussi comme une figure de l’émancipation, voir Goyon 2004 : 39).

Les brodeuses opèrent également des liens, permettent des passages et échanges, non seulement entre les humains, mais aussi entre les différentes catégories du vivant. Elles transfèrent les pouvoirs des esprits, mais aussi les qualités des animaux.

Enfin, les motifs qu’elles ont su créer relèvent également de cette dynamique et permettent de mieux comprendre les liens logiques opérés dans la pensée mythique.

Ainsi l’art du travail aux piquants, médium micro-logique, permet de voir déclinée une pensée autre et de saisir quelques-uns de ses tenants et aboutissants. Tel un « micro-monde » (Affergan 1997), dans son caractère profondément concret (rappelons ici la fameuse citation de Mauss « l’étude du concret qui est du complet »), la broderie apparaît comme outil de connaissance, à la fois pour l’anthropologue et pour les acteurs eux-mêmes.

Pour l’anthropologue, cet art est outil d’étude des cultures et de leurs transformations, et source de connaissance des acteurs au sein de ces cultures, de leurs stratégies, notamment identitaires, de leurs volontés, représentations et émotions… Pour les acteurs, il est vecteur et lieu de connaissance, de création et transmission de leur propre culture : il est la mémoire vivante et partagée du groupe comme de l’individu. Il est outil et créateur de socialisation, d’apprentissage, d’éducation, et même d’interprétation et de réflexion sur leur culture.

Cet art, toujours renouvelé, appelle ainsi à réinterpréter de nombreuses catégories, comme celles de la tradition mais aussi de l’identité, en offrant un modèle de compréhension de l’ambivalence, de la multiple appartenance, d’une configuration mobile du social et de ses représentations. Il offre en ce sens à l’ethnographe un outil privilégié d’analyse du monde contemporain.

OUVRAGES CITÉS

AFFERGAN, Francis, 1997 : La Pluralité des mondes. Albin Michel, Paris.

AHENAKEW, Freda, et H. C. WOLFART, 1993 : The Cree Language is Our Identity : The La Ronge Lectures of Sarah Whitecalf. University of Manitoba Press, Winnipeg.

—, 1998 : Our Grand-Mothers Lives As Told in Their Own Words. Canadian Plains Research Center University of Regina, Regina.

ALBERS, Patricia, et B. MEDICINE (dir.), 1983 : The Hidden Half. Studies of Plains Indian Women. University Press of America, Washington D.C.

BEBBINGTON, Julia, 1983 : Le « travail aux piquants » des Indiens des Plaines. Glenbow Museum, Calgary.

—, 1966 : Introduction to Handbook of American Indian Languages. University of Nebraska Press, Lincoln.

—, 2003 : L’Art primitif. Adam Biro, Paris.

CLARK, Ella Elisabeth, 1960 : Indian Legends of Canada. McLelland & Stewart, Toronto.

DESCOLA, Philippe, 2005 : Par delà nature et culture. Gallimard, Paris.

DESVEAUX, Emmanuel, 1993 : « Les Grands Lacs et les Plaines, le figuratif et le géométrique, les hommes et les femmes », Papers of the 24th Algonquian Conference : 104-111.

—, 2001 : Quadratura Americana. Essai d’anthropologie lévistraussienne. Georg Editeur, Genève.

DORSEY, Georges A., et Alfred L., KROEBER, 1997 : Traditions of the Arapaho. University of Nebraska Press, Lincoln.

ERDOES, Richard, et Alfonso ORTIZ, 1995 : L’Oiseau-Tonnerre et autres histoires : Mythes et légendes des Indiens d’Amérique du Nord. Albin Michel, Paris.

GOYON, Marie, 2004 : « Le rêve de la Femme Double. tre femme et artiste dans les sociétés amérindiennes des Plaines ». Parcours anthropologiques 4 : 35-41.

—, 2005 : Dynamiques de transformation et de transmission d’un savoir-faire : le « travail aux piquants » des Amérindiens des Plaines de la Saskatchewan (Canada). Thèse de sociologie et anthropologie (3e cycle), Université Lyon 2, Lyon.

HASSRICK, Royal B., 1993 : Les Sioux. Vie et coutumes d’une société guerrière. Albin Michel, Paris.

HOBSBAWM, Eric, et Terence RANGER, 1983 : The Invention of Tradition. Cambridge University Press, Cambridge.

IRWIN, Lee, 1994 : The Dream Seekers. Native American Visionary Traditions of the Great Plains. University of Oklahoma Press, Norman.

LÉVI-STRAUSS, Claude, 1968 : Mythologiques 3. L’origine des manières de table. Plon, Paris.

—, 1989 : Des symboles et leurs doubles. Plon, Paris.

LYFORD, Carrie A, 2002 : Quillwork and Beadwork of the Western Sioux. Dover Edition, New York.

MANDELBAUM, David G., 2000 : The Plains Cree. An Ethnographic, Historical and Comparative Study (1940-44). The Canadian Plains Research Center, Regina.

OBERHOLTZER, Cath, 1993 : « Net Baby Charms : Metaphors of Protection and Provision ». Papers of the 24th Algonquian Conference : 318-331.

ORCHARD, William C., 1984 : The Technique of Porcupine Quill Decoration among the Indians of North America. Eagle’s View Publishing, Liberty.

PHILLIPS, Ruth B., 1984 : « Zigzag and Spiral : geometric Motifs in Great Lakes Indian Costume ». Papers of the 15th Algonquian Conference : 409-425.

POWERS, William K., 1994 : La Religion des Sioux Oglala. Éd. du Rocher, Paris.

SCHNEIDER, Mary J., 1983 : « Women’s Work : an Examination of Women’s Roles in Plains Indian Arts and Crafts », in Albers, Kehoe et Medicine (dir.), The Hidden Half. Studies of Plains Indian Women : 101-123, University Press of America, New York.

SILVER, Shirley, et Wick MILLER, 1997 : American Indian Languages. Cultural and Social Contexts. University of Arizona Press, Tucson.

SUNDSTROM, Linea, 2002 : « Steel Awls for Stone Age Plainswomen : Rock Art, Religion and the Hide Trade on the Northern Plains ». Plains Anthropologist 47(181) : 99-119.

VERDIER, Yvonne, 1979 : Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière. Gallimard, Paris.

WALKER, J.R., 1980 : Lakota Belief and Ritual. University of Nebraska Press, Lincoln.

WILLIAMS, Walter L., 1992 : The Spirit and the Flesh : Sexual Diversity in American Indian Culture. Beacon Press, Boston.

WISSLER, Clark, 1912 : « Societies and Ceremonial Associations in the Oglala Division of the Teton-Dakota ». Anthropological Papers of American Museum of Natural History. Vol. 11, part. 1.

—, 1916 : « Structural Basis to the Decoration of Costumes Among the Plains Indians ». Anthropological papers of American Museum of Natural History. Vol. 17, part. 3.

WISSLER, C., et D. DUVALL, 1995 : Mythology of the Blackfoot Indians. University of Nebraska Press.

[1] Les « Prairies » et les « Plaines » sont à concevoir ici dans leur acception géographique d’abord, mais aussi dans leur mobilisation en tant qu’« aires culturelles », ce terrain ayant été conduit en perpétuel écho avec les travaux diffusionnistes et culturalistes. Je n’aurai pas ici l’occasion de rentrer dans le débat sur la notion même d’aire culturelle.

[3] L’un des sept rituels des Lakotas est le hunka lowanpi ou rituel hunka, qui a pour but de créer une parenté entre deux individus, voire un individu et un groupe (familial, clanique…). Voir par exemple Walker (1980) mais aussi Désveaux (2001). Le geste de liaison sociologique que représente l’adoption peut d’ailleurs être ici rapproché de la logique du lien mise en évidence dans cet article.

[4] Voir par exemple la notion de « buffalo woman » et le rôle de l’isnati, le tipi de puberté, chez Hassrick (1993).

[5] Double Woman (Femme Double), parfois aussi nommée Deux Femmes, est un esprit féminin puissant. Elle est considérée comme l’inventrice du travail aux piquants chez les Lakotas, et source du talent artistique chez les femmes, mais aussi chez certains hommes, des berdaches, aujourd’hui plus souvent nommés two-spirit people (voir par exemple Williams 1992). L’analyse de leur position dans la pratique du travail aux piquants pourra faire l’objet d’une publication spécifique et a été en partie discutée dans un autre texte (Goyon 2004). La Femme Double est la protectrice des artistes féminines et des sociétés de brodeuses aux piquants (Wissler 1912 ; Lyford 2002 ; Hassrick 1993).

[6] Les brodeuses avec lesquelles j’ai travaillé préfèrent toutes se procurer un porc-épic renversé au bord de la route plutôt que d’acheter des sachets de piquants déjà préparés. Ceux-ci sont nettement plus chers et parfois de moins bonne qualité. Les road killed sont mis au réfrigérateur pour tuer les parasites, puis séchés et « épluchés ». On trie et lave ensuite les piquants avant de les teindre.

[7] Voir les dessins kiowas collectés par James Mooney, reproduits en couverture des Mythologiques 3 de C. Lévi-Strauss (1968).

[8] Il me semble qu’ici « l’animation » n’est pas tant à prendre, me semble-t-il, dans le sens d’animus, l’esprit, ou d’anima, l’âme, que dans celui de l’action, du mouvement, de l’activité. On anime bien des dessins et des poupées, pourquoi pas des mocassins ou des flèches… En effet « animer » (du latin animare), signifie « donner de la vie, du mouvement, de la vivacité », caractéristiques reconnues au vivant, plus peut-être que celle d’avoir une âme. D. Mandelbaum (2000) parle de l’atchak chez les Cris, W. K. Powers (1994) et J. Walker (1980) du ni chez les Lakotas, littéralement traduit par ‘souffle, vie, vapeur’.

[9] Voir les illustrations de la Femme Double, ainsi que son rapprochement avec Anuk Ite et la Femme Daim dans le très intéressant article de Sundstrom (2002).

[10] L’Étoile du matin correspond à l’Étoile polaire : rappelons que les Pawnees en particulier pratiquaient l’Okeepa, cérémonie jugée proche de la danse du Soleil, mais distinguée par certains spécialistes parce que vouée à l’Étoile polaire et non au Soleil… Nous voyons ici que les deux astres sont plus proches qu’on aurait pu le croire.

|