[14] [14]

Questions de culture, no 1

“Cette culture que l’on appelle savante.”

DU BON USAGE DE LA VULGARISATION

Le cas de Marie-Victorin

Jean-Claude Guédon

Des études récentes (Jurdant, Roqueplo) tendent à montrer que la vulgarisation de la science, loin d'assurer la diffusion des idées scientifiques vers un public plus large, constitue en fait une stratégie visant à retracer la différence entre scientifiques et « profanes ». De ce point de vue, la vulgarisation ne pourrait jamais jouer un rôle réel dans l'activité scientifique proprement dite. Or, on peut montrer que, dans certaines conditions d'émergence d'une communauté scientifique, elle peut devenir un élément essentiel des luttes qui accompagnent cette émergence. Le cas de Marie-Victorin permet d'illustrer ce premier point qui tend à corriger les conceptions que nous pouvons avoir sur les rapports qu'entretient une culture savante avec son contexte non savant. Il permet également d'examiner de plus près la culture scientifique québécoise à une époque où elle s'érige en communauté.

[81]

“Du bon usage de la vulgarisation.

Le cas de Marie-Victorin.”

par

Jean-Claude GUÉDON

professeur à l'Institut d'histoire et de sociopolitique des sciences,

Université de Montréal.

- I. Remarques sur la vulgarisation de la science

II. Le frère Marie-Victorin : l'état de la question

III. L'image de Marie-Victorin

- Les organismes animaux ou végétaux ne peuvent survivre qu'en s'adaptant plus ou moins étroitement à leur milieu. Le struggle for life, loin d'être une opposition à cette adaptation, est au contraire une action dynamique par quoi s'établit, après une période d'essais et de modifications réciproques, un équilibre qui est le terme même de l'adaptation. Les organismes politiques, sociaux et éducationnels n'échappent pas à cette loi.

Marie-Victorin [1].

I. Remarques sur la vulgarisation de la science

Toute culture dite savante fait face à un problème de définition lié aux relations que cette culture entretient avec un extérieur qui, précisément, n'est pas savant. Ces relations avec l'extérieur prennent diverses formes qui, selon les cas ou les lieux d'où l'on parle, s'intitulent enseignement, vulgarisation, divulgation ou expertise [2]. La vulgarisation en particulier a récemment fait l'objet d'études largement informées par la sociologie (et aussi la critique littéraire) et qui ont révélé un certain nombre de faux-semblants et de fonctions occultes dans ce que Baudouin Jurdant [82] appelle « l'opération de vulgarisation [3] ». Toujours selon Jurdant, la vulgarisation commence par sélectionner certains aspects de la science et les transcrit sous forme de résultats ou produits définitifs dont la caractéristique essentielle est d'être sans appel [4]. Or, la science ne peut jamais se réduire à un ensemble de produits puisque son activité consiste à retravailler, transformer ou réfuter tout ce qui aurait pu un moment prétendre à ce statut [5]. Par conséquent, la vulgarisation masque profondément le processus scientifique et elle ne peut en aucune manière se substituer à la science à cause de ce décalage fondamental.

Par ailleurs, la vulgarisation ne peut non plus se substituer à l'enseignement des sciences. En effet, même si l'enseignement offre la science comme produit, tout comme la vulgarisation, ces produits sont ordonnés selon les exigences d'une théorie pédagogique et non selon les aléas des moyens de diffusion disponibles. De plus, la plupart des stratégies d'enseignement de la science incorporent une retraduction du processus d'acquisition propre à l'activité scientifique sous la forme d'expériences ou d'exercices. Tout en reconnaissant volontiers le formel et le figé (pour ne pas dire le fossilisé) de ces techniques d'enseignement, il faut en même temps les distinguer de l'expérience-spectacle du conférencier vulgarisateur.

Mais si la vulgarisation n'est ni la science elle-même, ni une voie d'accès vers celle-ci, quelle est sa fonction ? Toujours selon Jurdant, « au lieu d'intégrer la science dans le sens commun, la vulgarisation ne ferait que répéter leur différence irréductible… [6] » Déjà, au XVIIIe siècle, Diderot avait recommandé de jeter les machines aux masses pour leur apprendre à respecter la philosophie [7], ce qui, en passant, jette une lumière troublante sur l'entreprise encyclopédique. Or, ces machines ne sont que la matérialisation d'un état local et temporaire de la science sous forme de produit [83] et même de marchandise, et ce que Diderot en dit peut facilement s'appliquer à la vulgarisation telle que la conçoit Jurdant. De plus, ces machines ne sont évidemment pas identiques à la philosophie, mais elles y renvoient de manière indirecte et déplacée, exactement comme les notions scientifiques qui se retrouvent incorporées dans un discours vulgarisateur : elles « ne sont pas à comprendre au niveau de leur signification scientifique proprement dite. Elles signifient autre chose, c'est-à-dire la science elle-même, ou plutôt elles connotent la scientificité comme champ de vérité [8] ».

Mais la vulgarisation n'existe pas seulement pour retracer la différence entre la science, culture savante s'il en est, et le profane, car dans ce cas elle n'emploierait pas les chemins détournés de la connotation pour suggérer la véracité et donc l'autorité de la science : elle l'affirmerait purement et simplement. Mais parce qu'elle travaille par allusion, elle peut en même temps rechercher d'autres objectifs que Jurdant définit comme l'adaptation du profane à un environnement technique, son apprivoisement en quelque sorte, et la promotion sociale du même profane [9]. En d'autres mots, la vulgarisation aiderait l'activité et l’autorité scientifique à se perpétuer dans un milieu social qui ne lui est pas toujours acquis d'emblée, et ceci, elle le ferait de deux manières différentes : la première, par un processus de familiarisation avec le monde scientifique, la deuxième, en offrant à tout un chacun le moyen de tirer un avantage culturel en lui donnant et en lui permettant de créer l'illusion de s'approprier [10] la science.

Cela dit, le concept de vulgarisation présenté jusqu'ici pèche par une lacune importante : celle de la dimension historique. Les analyses de Jurdant autant que celles de Roqueplo ne tiennent pas compte des rôles divers que la vulgarisation peut jouer dans des contextes sociaux très différents de ceux qu'ils considèrent et, en particulier, des contextes sociaux où l'activité scientifique ne bénéficie pas d'une autorité ou d'un prestige évidents. En d'autres termes, il serait bon de revoir le sens du processus de vulgarisation lorsque celui-ci joue en présence d'une science dont la valeur culturelle n'est ni dominante ni même assurée, et en particulier de voir comment la vulgarisation se situe par rapport à l’implantation d'une activité scientifique continue dans une configuration sociale particulière. À cet égard, il n'est pas nécessaire d'imaginer que la vulgarisation se situe d'une seule manière par rapport à l'implantation de l'activité scientifique. On peut envisager — et la suite le montrera — que plusieurs formes de vulgarisation précéderont, accompagneront ou suivront la mise en place d'une activité scientifique. On peut aussi envisager que chaque mode de vulgarisation correspondra à une tentative particulière d'appropriation de la science par rapport à des buts et des objectifs qu'il faudra alors définir. Mais plutôt que de continuer à émettre des hypothèses abstraites sur ce sujet, il vaut mieux [84] étudier de près un cas d'espèce qui semble très riche d'enseignement, en l'occurrence le frère Marie-Victorin, des Écoles chrétiennes.

II. Le frère Marie-Victorin : l'état de la question

On ne peut s'approcher du personnage de Marie-Victorin sans tenir compte de l'abondante littérature qui lui a été consacrée et ce, dès son vivant. Ces études ou chroniques, grosso modo, peuvent se partager en deux catégories : d'une part, des articles ou livres écrits par des disciples ou admirateurs et qui, de ce fait, n'échappent pas au genre hagiographique, mais qui n'en recèlent pas moins beaucoup de détails précieux pour l'historien. L'un des premiers textes de ce genre est rédigé dès 1928 (Marie-Victorin avait alors 43 ans) par son protégé, Georges Préfontaine [11]. Par la suite, articles et même livres se multiplient, surtout dans les années précédant sa mort (en juillet 1944) et, bien sûr, après son décès accidentel. Au fil des textes, la légende de Marie-Victorin s'élabore et trouve son couronnement dans la biographie que Robert Rumilly lui consacre en 1949 [12]. Cette première catégorie d'écrits doit être considérée comme une archive associée au phénomène Marie-Victorin : elle offre un portrait très significatif de l'image qu'il projetait dans la société de son temps, image qui aura son importance pour la suite de ce travail.

Beaucoup plus récemment, Marie-Victorin a attiré l'attention de chercheurs travaillant dans une perspective sociologique ou historique. Cette nouvelle catégorie de textes, encore très limitée en nombre, et qui se caractérise par la distance critique qu'instaurent leurs auteurs entre eux-mêmes et la figure héroïque du frère, offre un point de départ important pour toute étude sérieuse de Marie-Victorin [13].

[85]

Dans un premier texte, daté de 1975, Marcel Fournier et Louis Maheu mobilisent successivement J. Ben-David [14], G. Bassala [15] et P. Bourdieu [16] pour tenter de donner un sens aux aléas et retards du développement de l'activité scientifique au Québec depuis la Première Guerre mondiale [17]. Leur argument s'appuie sur le concept de « mouvement scientifique » dû à Ben-David [18] et selon lequel un groupe d'individus se met à faire confiance à la science comme moyen valide d'obtenir la vérité et la maîtrise efficace de la nature, et comme moyen de résoudre les problèmes des individus de la société [19]. L'ACFAS, les cercles des Jeunes Naturalistes et les débats sur le rôle de la science dans l'enseignement secondaire sont alors interprétés comme autant de symptômes de ce « mouvement scientifique ». En même temps, le concept de Ben-David est relu à partir de notions empruntées à Bourdieu puisqu'il s'agit de voir comment quelques scientifiques québécois ont réussi à valoriser leur capital culturel [20]. Cependant, le fait de privilégier le capital culturel de la science entraîne des conséquences graves pour d'autres formes de culture, car celles-ci peuvent se trouver reléguées à un rang subalterne : voilà ce qui expliquerait la résistance de la « petite bourgeoisie traditionnelle » et d'une partie de l'Église. Mais une partie seulement, car une autre fraction de celle-ci entreprend, malgré tout, l'aventure de reconvertir son capital culturel et, parmi eux, on trouve une grande proportion de frères des Écoles chrétiennes. Pour nos deux auteurs, ceci s'expliquerait par le fait que « la propension à effectuer une telle conversion est d'autant plus grande que l'on occupe au sein du champ religieux une position hiérarchique inférieure [21] ». Alors s'instaurerait une alliance entre scientifiques et frères enseignants, ce qui permettrait dès lors de comprendre « beaucoup mieux l'importance que des religieux, tel le frère Marie-Victorin, ont pu acquérir dans les institutions universitaires et plus largement dans les milieux intellectuels et scientifiques québécois... [22] ». De cette façon, les relations entre certains intellectuels et certains membres de l'Église se transforment, contribuant ainsi à modifier « la structure des rapports entre les diverses fractions de la petite bourgeoisie traditionnelle [23] ».  [86] Or, c'est précisément ce type de transformation qui caractériserait un mouvement scientifique doté d'une certaine efficacité sociale. [86] Or, c'est précisément ce type de transformation qui caractériserait un mouvement scientifique doté d'une certaine efficacité sociale.

Mais le mouvement scientifique ne suffit pas à lui seul à assurer l'implantation de la science ; il faut aussi un réseau d'enseignement supérieur et de laboratoires. Par ailleurs, au Québec, l'industrie n'appartient pas aux francophones et l'activité scientifique ne peut donc, chez eux, s'articuler à ce secteur crucial de l'économie. [24] Cela, selon nos deux auteurs, limiterait les scientifiques québécois à des tâches de vulgarisation, de traduction ou de « transfert » de travaux produits ailleurs [25], ou à des tâches de supervision et de direction [26]. Mais il est patent que ces dernières possibilités sont rarement ouvertes aux scientifiques francophones et, sous peine d'être relégués à des tâches subalternes, il ne leur resterait qu'une alternative : s'américaniser (i.e. se brancher sur la vie scientifique des États-Unis) ou « investir dans la nationalité [27] ». C'est ce dernier type d'investissement qui permettrait de rendre compte de la naissance de l'Institut scientifique franco-canadien [28]. Et les scientifiques nationalistes adopteraient une stratégie objectivement rentable dans la mesure où elle correspond à un repli visant à mieux contrôler les cadres sociaux de la production scientifique et à éviter une concurrence trop directe avec les scientifiques anglophones du Canada ou des États-Unis. Mais, pour ce faire, il faut se rapprocher de l'État de façon à transformer une rhétorique nationaliste de la science en une politique de nationalisation et même d'étatisation. L'analyse des revendications de l'ACFAS montrerait, selon nos deux auteurs, ce processus au travail [29].

Tel est, dans ce premier article, l'essentiel de l'argument concernant le développement de l'activité scientifique au Québec entre les deux guerres. Cet argument est repris et élaboré dans un deuxième travail portant plus directement sur le frère Marie-Victorin [30]. L'intérêt marqué dans le premier article pour la thèse du fractionnement des classes supérieures francophones s'y trouve réaffirmé et même souligné ; mais il s'y ajoute maintenant [87] la question de comprendre pourquoi, parmi les sciences, ce sont les sciences naturelles ou « petites sciences » qui jouent le rôle de locomotive intellectuelle au sein des sciences. La réponse à cette question se fait en deux temps. D'une part, leur compatibilité avec le milieu est avancée : ce sont des activités « déjà familières à une grande partie de la population (rurale ou d'origine rurale) et aux amateurs érudits ». D'autre part, elles « s'articulent aisément à un projet social de conquête du territoire (valorisation des régions périphériques, découverte et exploitation des gisements miniers, utilisation des ressources forestières, etc.) [31] ». Ce texte laisse aussi une petite place aux conflits entre scientifiques et en particulier entre Marie-Victorin et Louis-Janvier Dalbis, le fondateur de l'Institut scientifique franco-canadien. Mais ce conflit est finalement gommé, car il trouverait son origine dans de simples différences de points de vue : d'une part, « ...une conception différente de la « compétence » à l'enseignement supérieur » et, d'autre part, à la conférence mondaine que serait censé favoriser Dalbis s'opposerait « ...la communication plus terne du chercheur... » soutenue par Marie-Victorin [32].

Enfin, la présence massive des fractions les plus humbles de l'Église s'expliquerait maintenant par deux facteurs : d'abord, les gens d'Église sont présents parce que la science, pour réussir à s'institutionnaliser, requerrait un engagement total qu'eux seuls pourraient se permettre [33] ; ensuite, ce sont les congrégations les moins prestigieuses qui dominent parce que « plus près, à la fois par leur tâche d'enseignement et par leur recrutement, des couches de la petite bourgeoisie traditionnelle (commerçants, artisans et petits entrepreneurs, petits agriculteurs) et aussi de la classe ouvrière, ces communautés (de frères) animent alors des institutions qui, beaucoup plus rapidement que les autres, apparaissent ouvertes à l'introduction d'un enseignement des sciences et des arts industriels et favorables au modèle culturel de l'ordre industriel... [34] ». Or, continuent les auteurs, « tout porte à croire que les groupes sociaux qui les premiers sont disposés à « investir » dans la science proviennent principalement... de la petite bourgeoisie traditionnelle francophone [...] qui pour maintenir sa position sociale doit, au moment où l'industrialisation au Québec s'accélère, « se reconvertir », par exemple en transformant son petit capital économique en capital culturel (scientifique)... [35] ».

Comparée à l'hypothèse globale que proposent les trois auteurs de ce dernier texte — car il ne s'agit finalement que d'une hypothèse [36] — l'interprétation que donne Raymond Duchesne de Marie-Victorin est beaucoup plus prudente, se limitant à une allusion, d'ailleurs fugace, à la figure de I 'entrepreneur qui caractériserait le fameux botaniste et certains de ses collègues [37]. Face aux deux textes de sociologie historique dont les principales [88] thèses viennent d'être résumées, le travail de Duchesne se situe plus du côté d'une « histoire faible » que d'une histoire forte » au sens que donne Lévi-Strauss à ces deux expressions [38]. Cependant, il ne faudrait pas donner un tour péjoratif à cette appréciation dans la mesure où Duchesne n'abandonne pas le désir de compréhension typique de l'histoire forte au profit d'une information brute. Au contraire, la compréhension que nous offrent les auteurs des deux textes mentionnés plus haut s'établit souvent au détriment — pour ne pas dire plus [39] — de l'information, ce qui, bien sûr, affaiblit considérablement la portée de leur propos.

Chose plus grave, l'argument des sociologues n'est pas plus à l'abri de critiques plus théoriques. Ainsi, il semble curieux d'argumenter, d'une part, que la science en situation d'émergence ne possède que peu de moyens pour retraduire les conflits sociaux qui la débordent largement, en des termes et enjeux compatibles avec son projet explicite [40], pour ensuite réduire le conflit Marie-Victorin-Dalbis, pour reprendre cet exemple particulier, à de simples différences de conceptions ou de points de vue. Or, ce conflit semble d'autant plus grave qu'il recoupe en fait deux séries de problèmes : d'une part, le conflit se rapportant aux modèles scientifiques à suivre, à savoir modèle européen et particulièrement français, ou modèle américain ; d'autre part, le rapport au parti libéral, parti au pouvoir jusqu'en 1936, divise profondément les scientifiques. Il ne faut pas oublier que le parti libéral, par le truchement d'Athanase David, secrétaire provincial, s'est engagé à fond du côté de l'Institut scientifique franco-canadien. Dans ces conditions, n'est-il pas beaucoup plus simple de prendre le conflit entre Marie-Victorin et Dalbis au sérieux et d'y voir l'indice d'un fractionnement chez les scientifiques eux-mêmes ? En effet, si nos sociologues ont la main leste quand il s'agit de fractionner les classes dominantes, ils semblent avoir beaucoup plus de mal à envisager que la cause de la science ne soit pas toujours garantie d'homogénéité sociale. D'ailleurs, la distance qui sépare les scientifiques anglophones des scientifiques francophones en est le meilleur témoin ; inutile donc d'imaginer que la cause de la science francophone soit plus génératrice d'harmonie sociale que celle de la science en général. Surtout lorsque sont mentionnés par ailleurs des exemples de conflits qui ne peuvent plus être interprétés que par un recours à la « petite histoire ».

L'interprétation de nos sociologues est coûteuse, mais elle est compensée par un avantage de taille, du moins en apparence : en effet, le mythe d'une cause scientifique créant une harmonie sociale permet d'imaginer la possibilité de trouver une incarnation de la communauté scientifique québécoise : tel est le rôle que l'on attribue à Marie-Victorin [89] et qui permet de lire ses victoires personnelles comme des victoires pour toute la science. Du même coup, tout le processus d'implantation de la science au Québec tend à être assimilé et donc réduit aux stratégies et tactiques de Marie-Victorin. Mais cet avantage apparent donne vite lieu à des faux problèmes qu'il faut tenter de résoudre malgré tout. En effet, si l'on pense Marie-Victorin simultanément comme le scientifique québécois typique et le frère des Écoles chrétiennes tout aussi typique, alors il faut expliquer la convergence entre science et petits frères. On s'en tire, bien sûr, en faisant de l'Église une sorte de transposition de la société et de ses inégalités. Les petits frères sont au bas de la pyramide et doivent donc y aller de leur reconversion à leur tour : miraculeusement, celle-ci prend exactement la forme qu'emprunte, au même moment, une fraction indéfinie de la petite bourgeoisie. Arrêtons ici cette parodie de l'harmonie préétablie pour revenir aux faits : s'il est vrai que les communautés humbles et en particulier les frères des Écoles chrétiennes ont été largement présentes comme étudiants de la Faculté des sciences de l'Université de Montréal au cours des premières années de son existence [41], il ne faut pas pour autant en déduire que ces mêmes étudiants s'apprêtaient à devenir des producteurs et, a fortiori, des meneurs de l'activité scientifique ou même du mouvement scientifique au Québec.

En fait, à côté de Marie-Victorin qui fait figure d'exception plutôt que de règle, les ordres prestigieux ont joué un rôle important dans l'établissement de la science au Québec. Pensons au père jésuite Pierre Fontanel [42], pensons également à Alexandre Vachon, recteur de Laval puis archevêque d'Ottawa ; pensons enfin au père Louis-Marie (Louis Lalonde) qui eut la malencontreuse idée de publier une flore-manuel du Québec avant Marie-Victorin [43] alors qu'il avait été son élève auparavant. Bref, les exemples abondent pour montrer que prendre Marie-Victorin comme incarnation exemplaire d'une communauté scientifique québécoise une et indivisible constitue un exercice périlleux.

Finalement, l'attitude qui consiste à traiter Marie-Victorin comme le principe actif d'un tout homogène, même lorsqu'elle est traduite dans le vocabulaire distanciateur de la sociologie, est victime de la même illusion hagiographique que celle qui consistait naguère à déposer un éloge à ses pieds. Dire de Marie-Victorin qu'il possédait des qualités personnelles hors de l'ordinaire ne trahit probablement pas la réalité des choses ; mais ajouter qu'il représente à lui tout seul l'essentiel de la science québécoise entre les deux guerres, c'est se laisser piéger par une rhétorique qui domine effectivement nombre de textes provenant de cette époque mais qui, loin d'être innocente, était appelée à jouer un rôle précis dans les rivalités entre scientifiques de ce temps.

Face à une situation de ce genre, il vaut mieux, au moins provisoirement, relâcher un peu le fil conduisant à la compréhension pour tendre celui menant à l'information ; non pas une information brute, bien sûr, [90] mais une information construite autour de concepts différents, plus sensible aux frémissements et affrontements du passé, plus historique pour tout dire. À cet égard, la vulgarisation va apparaître comme un instrument privilégié dans la lutte que se livrent divers acteurs cherchant en même temps à constituer un champ scientifique et à le contrôler à leur avantage. Une analyse de la vulgarisation chez Marie-Victorin permettra donc de revoir de près le rôle qu'il a pu jouer parmi les scientifiques du Québec. Du même coup, on verra quelle fonction la vulgarisation peut remplir vis-à-vis d'une culture savante en émergence.

III. L'image de Marie-Victorin

- Sa vocation de naturaliste, il en a raconté la fortuite éclosion dans un petit livre évocateur, émouvant et vrai paru récemment. L'histoire de l'Institut botanique de Montréal, le récit de la première tranche de son existence (1921-41) prend à nos yeux l'aspect d'une véritable épopée.

Georges Maheux [44].

Il est temps maintenant de retourner vers cette littérature abondante qui constitue le sillage de la gloire du frère Marie-Victorin, afin d'en dégager les lignes maîtresses et les enjeux cachés. D'emblée, abattons nos cartes et disons que ces textes seront lus dans une perspective conflictuelle, perspective qui se justifie d'autant mieux qu'elle transparaît, allusivement au moins, dans certains d'entre eux [45].

Dès 1928, Georges Préfontaine illustre bien la tension qui existera constamment dans l'œuvre de Marie-Victorin — tension créée par le besoin de la légitimer, d'une part, auprès des spécialistes en botanique par des travaux de recherche de calibre universitaire et, d'autre part, par la recherche d'appuis dans la communauté québécoise au moyen d'une certaine diffusion populaire de son savoir. Marie-Victorin écrit souvent pour deux publics à la fois avec tous les risques que cette tactique comporte [46]. L'article de Georges Préfontaine est motivé par la publication d'une étude de Marie-Victorin sur les cryptogames vasculaires, « ... appellation légèrement pédantesque, que nous n'hésitons pas cependant à employer, à seule [91] fin de familiariser nos lecteurs avec elle et d'exciter leur curiosité » [47]. Préfontaine, qui écrit ces lignes dans Le Devoir, et non dans une revue scientifique, sait qu'il fait œuvre de publiciste, ce que la citation suivante montre encore mieux :

- Nous avons un peu étendu l'analyse de cette partie technique des gymnospermes du Québec, au risque d'ennuyer nos lecteurs uniquement dans le but de leur faire voir quelques-unes des difficultés inhérentes à ces sortes de travaux, et la méthode rigoureuse par laquelle l'auteur les surmonte. On le voit, ce n'est plus seulement la classification ou le collectionneur qui apparaît ici, et dont la tâche se réduirait à une banale mise à la file. C'est la biologie tout entière que ce botaniste utilise, faisant appel, en sa vaste érudition, aux lois de la cytologie, de la génétique, de l'hybridation, de l'écologie, de la variation [48].

Mais après avoir ainsi affirmé la compétence scientifique de Marie-Victorin, Préfontaine s'empresse de corriger l'impression d'herméticité qui pourrait se dégager d'un tableau aussi formidable en ajoutant qu'« il n'est personne dans notre monde intellectuel qui ne puisse, avec un peu d'efforts, comprendre le traité systématique qui forme la seconde partie des Gymnospermes du Québec [49] ». En plus, l'herboriseur amateur pourra, grâce aux notes écologiques de Marie-Victorin, comprendre un peu la distribution des gymnospermes « jusque dans ses causes [50] ». Par ailleurs, un petit glossaire permettra aux écrivains de corriger leurs tableaux de la nature [51]. Mais le sens profond de ce discours qui flotte constamment entre l'érudition scientifique et la simple séduction vulgarisatrice est clairement donné par Préfontaine vers la fin de son texte :

- Nous sommes affligés, nous Canadiens français, d'une ignorance profonde du monde matériel qui nous entoure, et c'est là un des résultats les plus démonstratifs de notre indifférence à l'égard des sciences naturelles, indifférence dont le frère Marie-Victorin a dit naguère, en des pages courageuses [52], comment elle était injustifiable et combien elle avait nui au progrès économique de notre province. Ces pages, qui datent déjà de dix ans, montraient en même temps la haute valeur éducative des sciences naturelles au triple point de vue physique, intellectuel et moral [53].

[92]

Dans ce texte, Préfontaine mène donc une campagne en utilisant divers modes de vulgarisation (sans parler d'un appel à la fierté de race) : étalage technique mais accessibilité, appel à la participation de l'amateur, rôle culturel de la science jusque dans la littérature. Notons aussi qu'insensiblement le discours de Préfontaine a changé de cible : parti du sujet précis des gymnospermes du Québec, il finit par prendre en charge toute la science et son rôle dans la société.

L'on peut dire, sans forcer la note, que tous les thèmes annoncés par Préfontaine dans son article de 1928 feront désormais partie de l'image que projetteront dorénavant les partisans de Marie-Victorin au fil des années. Reste à voir comment ces partisans vivaient leurs rapports avec Marie-Victorin, pour commencer à comprendre la nature du mouvement — car il s'agit bien d'un mouvement — qu'il animait. Là encore, la simple répétition des thèmes laisse peu de place à l'ambiguïté.

Le charisme de Marie-Victorin apparaît à l'envi. À titre d'exemple, prenons les paroles de Georges Maheux rappelant une réunion à la pépinière de BerthierviIle vers 1930 :

- Une trentaine d'agronomes, de forestiers [...] entendirent le soir un nouveau sermon sur la montagne prononcé par le frère Marie-Victorin. Nous sortions de là enthousiasmés, rajeunis, éclairés comme Saul sur le chemin de Damas. Nous avions trouvé un maître, un chef, un guide. Le prédicateur du nouvel évangile de la Nature avait accompli un miracle : le miracle de la multiplication des énergies, de l'orientation des intelligences vers la science, des spécialistes vers la recherche. Nous étions sauvés [54].

Derrière cette mobilisation quelque peu hétéroclite d'images empruntées à l'Écriture sainte, et qui crée d'ailleurs un effet comique tout à fait involontaire, perce la réalité de l'activité scientifique telle que conçue par Marie-Victorin. Nous sommes ici bien loin des métaphores empruntées aux lois du marché que nous propose Robert K. Merton [55] ou à leur traduction critique chez Bourdieu [56]. Ici, l'enthousiasme et la fidélité se rejoignent pour donner naissance à la « croisade naturaliste » [57] qui pourra surmonter les obstacles des vieux individualismes [58] et ainsi assurer une sorte de réconciliation générale et nationale. Voilà la façade qui conduit à traiter la communauté scientifique comme une entité harmonieuse ! Tous les textes émanant de l'entourage de Marie-Victorin tendent en fait à traiter celui-ci comme l'âme de la science québécoise, ceux qui l'aident comme des membres d'une équipe ou d'une croisade, et ceux qui s'opposent ou simplement refusent de participer à son action comme des obscurantistes.

[93]

À cet égard, l'utilisation du terme de « petite science » est très révélatrice. D'origine obscure [59], l'expression « les petites sciences » sert manifestement d'arme offensive, comme lorsque Marie-Victorin écrit : « Nous avons gagné que l'on ne parle plus des « petites sciences », expression inconsciemment bouffonne par quoi l'on entendait le groupe le plus effarant des problèmes du cosmos et de la vie. [60] » Ailleurs, L.-Ph. Audet parlera d'une réhabilitation des « petites sciences [61] ». Mais c'est bien Marie-Victorin qui utilise ce terme avec le plus de véhémence, en particulier dans un article du Devoir publié en 1925 :

- Si l'on voulait bien se donner la peine de réfléchir à tout cela, on n'oserait point parler de « petites sciences », on ne regarderait point les sciences naturelles comme un amusement, amusement légèrement ridicule, substitut innocent au sport ou à la lecture des romans. Non, il n'y a pas de « petites sciences », pas plus que de sot métier : il n'y a que la vérité scientifique, noble objet des ambitions humaines, vérité dont toutes les facettes se touchent, sont également brillantes et dignes d'admiration [62].

Or, ce qui est remarquable dans l'argument de Marie-Victorin, c'est que, tout comme Préfontaine quelques années plus tard, il glisse des sciences naturelles aux sciences en général ; plus, il montre que les sciences forment un tout où hiérarchies entre grandes et petites sciences ne sont pas de mise. De là à dire que la partie représente le tout, il n'y a qu'un pas à franchir et qui fut franchi allègrement de nombreuses fois par Marie-Victorin et ceux de son groupe, tandis que, inversement, on peut supputer que le terme de « petite science » fut utilisé, nous ne savons pas par qui en particulier, pour faire obstacle aux agissements par trop encombrants et envahissants du frère Marie-Victorin.

Que le frère Marie-Victorin ait suscité des oppositions ne doit guère surprendre. Il faut dire, en effet, que, dans ses tactiques sociales, Marie- Victorin n'a pas été un tendre, ce qu'il justifiait, d'ailleurs, à partir d'une lecture sélective des évangiles :

- Il est entendu que ce royaume de la recherche scientifique, comme le royaume des deux souffre violence, et que les violents seuls l'emportent [63].

À cet égard, quelques pièces et correspondance que nous avons pu consulter sont extrêmement révélatrices des tactiques que Marie-Victorin utilise dans le quotidien, en particulier pour s'établir dans le monde scientifique d'une part, et assurer la cohésion de ses troupes d'autre part.

[94]

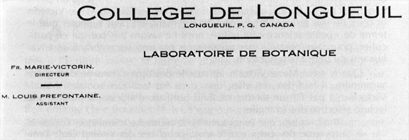

Premier détail à noter, Marie-Victorin s'adresse aux scientifiques en utilisant toujours du papier à en-tête. Peu habile au début, il se sert du papier officiel du Cercle LaSalle, cercle de l'ACJC qu'il avait créé au collège de Longueuil dès 1906 [64]. Son correspondant, le curateur du Gray Herbarium à Harvard, a dû se demander ce qu'était l'ACJC, mais il pouvait clairement reconnaître le titre que s'était attribué Marie-Victorin sans plus de façon : « Professor of Botany in Longueuil college [65] ». Cependant, le jeune « professeur », encore peu aguerri aux jeux complexes de la représentation, écrit dans sa lettre une phrase qui révèle son vrai statut : « Does the Herbarium carry exchange [sic] with amateurs [66] ? »

Dans ses premiers rapports avec Fernald, le mentor et le garant en quelque sorte de la légitimité scientifique de Marie-Victorin au Québec, comme en témoignent certaines lettres [67], Marie-Victorin emploie un tout autre ton. S'il utilise le papier à en-tête du collège du Sacré-Cœur de Longueuil, il se fait déférent et ne signe plus « Professor of Botany » mais simplement « Bro Marie-Victorin [68] ». Tout cela change cependant quelques années plus tard, car nous découvrons en 1917 un nouvel en-tête qui laisse un peu rêveur [69].

Photo Réjean Martel

[95]

Il semble clair que Marie-Victorin a tenté de se créer l'image scientifique dont il sentait à tort ou à raison le besoin en se faisant imprimer du papier à l'en-tête parfaitement imaginaire, car personne n'a jamais mentionné de laboratoire de botanique à Longueuil et, de toute façon, il semble improbable qu'une école secondaire québécoise ait pu se doter d'un réel laboratoire de botanique à une époque où l'enseignement même des sciences était bien mal assuré. En tout cas, lorsque Marie-Victorin écrira sur le papier à en-tête correspondant à ses nouvelles fonctions de professeur à l'université de Montréal, il aura à sa disposition un modèle (et probablement un imprimeur) à sa portée car le style des lettres et la disposition demeurent exactement les mêmes.

Photo Réjean Martel

Inutile de s'appesantir sur cet indice, somme toute mineur, mais révélateur de la manière dont Marie-Victorin envisageait ses rapports avec les scientifiques anglophones. En situation d'infériorité, il fait flèche de tout bois, passant de la flatterie la plus évidente à des jeux de représentation presque puérils. Plus tard, lorsque son pouvoir aura crû avec sa réputation, il pourra se permettre de rembourser quelques-unes de ses dettes symboliques à Fernald : il propose son nom au Biological Board avec lequel il est en contact dès 1929 [70] ; plus tard, il lui fera décerner un doctorat honoris causa par l'Université de Montréal [71].

[96]

Tandis que Marie-Victorin courtise Fernald, l'appelle même « my botanical father [72] », au moment où il lui envoie un exemplaire de la Flore laurentienne, son style est tout autre dans sa correspondance avec certains de ses collaborateurs. Ainsi, en 1926, il écrit au père Louis-Marie, avec lequel il est encore en bons termes : « J'ai dans mon sac de quoi estomaquer Fernald [73]. » Mais, et c'est plus important, Marie-Victorin tient non seulement au lien qui l'unit à Fernald, mais désire jalousement s'en réserver l'exclusivité : des étudiants, recommandés par lui, pouvaient aller étudier à Harvard, et Louis-Marie fut de ceux-là, mais, de retour au Québec, il fallait passer par Marie-Victorin pour contacter les instances de légitimation externe. Le ton d'une lettre de Marie-Victorin au père Louis-Marie ne laisse que peu de doutes à ce sujet :

- Votre envoi de plantes à Fernald ne m'a aucunement peiné, veuillez le croire, et ce que je vous en ai dit ne concerne que la manière qui me paraît hâtive, de nature à faire perdre du temps, et à indisposer Fernald. [...] Remarquez que je n'ai aucune ambition de centraliser tout chez moi, puisque cela — identification et préparation des étiquettes — me demande un temps que je pourrais employer mieux autrement. Je l'ai fait jusqu'à présent parce que je pensais que c'était le moyen le plus systématique de faire l'étude systématique de notre flore, et de renseigner exactement ceux qui collaborent à ce travail d'herborisation [74].

Derrière les dénégations dépitées de Marie-Victorin, on sent clairement combien son mouvement de botanistes lui tient à cœur et aussi que nulle concurrence, nulle dissension et nul quant à soi ne seront tolérés : Marie-Victorin mène la lutte scientifique à la tête d'une troupe, et non en producteur individuel dans le champ scientifique. Pour cela, il fait jouer des valeurs qui n'ont rien à voir avec la vie scientifique proprement dite et qui vont de l'enthousiasme à l'efficacité raisonnable de la centralisation. Aussi, lorsque le père Louis-Marie s'avisera de publier un manuel de botanique, il devra faire face aux foudres non seulement des collaborateurs internes de Marie-Victorin, comme le rappelle un peu pudiquement Rumilly [75], mais aussi de Marie-Victorin lui-même [76] : dans le capital symbolique comme [97] dans le capital sonnant et trébuchant, il n'y a pas de petites économies, dit-on... [77]. En tout cas, il faudra attendre 1938 pour qu'une réconciliation s'amorce entre les deux hommes [78].

IV. Le rôle de la vulgarisation

chez Marie-Victorin

Il serait aisé de mettre Marie-Victorin en contradiction avec lui-même en confrontant les textes qu'il a rédigés à quelques années ou décennies de distance. Ainsi, le texte placé en épigraphe de ce travail, et qui date de 1931, s'oppose fortement à un texte beaucoup plus ancien où il prenait à partie la théorie de l'évolution, « ... machine de guerre contre le vieux Dieu gêneur et sa morale encombrante [79] ». Mais cette mise en contradiction ne sert qu'à démontrer que l'individu a changé d'avis au cours de sa carrière, pour des raisons qui ne nous concernent pas ici. De la même manière, Marie-Victorin se permet de modifier son point de vue sur la vulgarisation et, au début, il n'a que des mots très durs contre elle. Ainsi, dans l'article anti-évolutionniste déjà cité, il distingue savants et vulgarisateurs, et lance d'un ton de pamphlétaire : « Il est certain que toute une école de vulgarisateurs, dénuée de scrupules scientifiques, ou marchant sous l'impulsion reçue, continuera encore longtemps à colporter la pacotille transformiste [80]. » Une douzaine d'années plus tard, il réitérera cette condamnation de manière aussi violente en déclarant : « Nous en avons assez de cette éternelle mouture d'enfantine vulgarisation... [81] » Mais en 1935, lors du troisième congrès de l'ACFAS, son ton change et la vulgarisation trouve quelque vertu à ses yeux :

- Partis à la poursuite d'un objet modeste et défini : la vulgarisation des sciences naturelles, nous avons abouti, par des voies logiques mais imprévues, au domaine réservé de l'éducation... [82]

[98]

Y aurait-il donc un bon et un mauvais usage de la vulgarisation ? C'est ce que nous tenterons d'éclaircir ici [83].

D'après Louis-Philippe Audet, Marie-Victorin s'est efforcé de faire deux choses, d'une part, réhabiliter les études scientifiques (comme il avait réhabilité les « petites sciences ») et, d'autre part, « popularisera véritable notion de ce qu'il faut appeler la culture scientifique [84] ». Pour ce faire, il employa des méthodes dont l'origine est relativement facile à identifier, méthodes qui donnèrent un tour très particulier à son mouvement scientifique.

Dans une étude trop souvent ignorée, Stuart M. Jamieson rappelle que l'industrialisation du Québec s'était traduite par un vaste mouvement de population des campagnes vers les villes et tout particulièrement Montréal. Cela avait amené la création d'un prolétariat urbain complètement dissocié de la structure paroissiale traditionnelle et, par conséquent, l'Église avait été amenée à concevoir de nouveaux instruments pour maintenir son contrôle sur la société et, en même temps, assurer l'essentiel des valeurs traditionnelles. Ces instruments, parce qu'ils doivent s'adapter à une large population urbaine, doivent être des instruments de masse [85].

C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter la naissance de l'ACJC qui se crée officiellement en mars 1904 [86]. Ce mouvement attire un certain nombre de scientifiques : Georges Baril, professeur à la faculté de médecine de la succursale montréalaise de Laval, et plus tard professeur à la faculté des sciences de l'Université de Montréal, est président de l'ACJC entre 1911 et 1920. Il a succédé à Elzéar Beaupré, professeur à l'École polytechnique. Marie-Victorin, de son côté, fonde un cercle de l'ACJC à Longueuil dès 1906 [87]. Chose intéressante, ce mouvement teinté d'un catholicisme à la Montalembert (où l'apostolat laïc devait jouer un rôle important aux côtés du clergé) et de nationalisme, est en fait un mouvement d'élite, limité largement aux établissements d'enseignement secondaire, mais il utilise toutes sortes de stratagèmes dans ses publications pour se donner la façade d'un mouvement de masse [88]. À partir de 1931, sa vocation changera puisqu'elle deviendra une sorte de bureau central qui assure la fédération de [99] divers mouvements catholiques spécialisés liés au développement du catholicisme social et qui ont pour nom JOC, JEC, JAC et JIC [89].

La crise économique, bien sûr, joue un rôle dans cette évolution : le chômage des jeunes est dramatique et l'Église, inquiète de cette situation, cherche les moyens d'en juguler les conséquences néfastes sur le plan social et moral [90]. Les modèles possibles mobilisés par les penseurs catholiques de l'époque ont des origines fort diverses : l'État corporatif de Mussolini, les Hitlerjugend d'Allemagne, le scoutisme de Baden-Powell [91]. Bref, la jeunesse est l'objet des sollicitudes de nombreux foyers idéologiques et politiques et l'Église, par la notion de « jeunesse spécialisée », s'inscrit clairement dans ce mouvement ; l'encyclique arcano Dei en témoigne clairement.

- La jeunesse spécialisée formera donc un organisme vivant [92] d'une vie propre et autonome, un corps dont toutes les parties s'emboîteront les unes dans les autres. Elle aura une activité et des méthodes adaptées à l'âge et à la mentalité de ses jeunes membres, tous les besoins et tous les intérêts des jeunes : récréation, études, sports, gymnastique, dramatique, musique, excursions, voyages, épargne, logement, prévoyance, assurance et autre. Elle sera diffusée par les jeunes membres eux-mêmes, entre eux, par eux, pour eux.

- Les jeunes s'y sentiront chez eux, en famille. Ils posséderont une carte de membre, un insigne de leur organisation. Ils auront leur journal, leur secrétariat, leurs congrès, leurs réunions, leurs comités [93].

Fas est ab hoste doceri (« Il est utile de s'instruire de ses ennemis ») avait déclaré le pape, prenant l'exemple de la Russie soviétique où quelques milliers d'hommes suffisent à faire trembler des millions. « Et la Russie a assuré la persévérance de son plan par l'organisation de sa jeunesse soviète [94]. »

Parmi les mouvements de jeunesse que l'Église soutient et multiplie, le scoutisme joue un rôle un peu à part. Créé en Grande-Bretagne, il apparaît d'abord comme un agent possible d'anglicisation [95]. Mais, correctement subordonné à l'Église, le scoutisme s'avère un puissant moyen d'éducation [96]. « Béni » dès 1927 par Mgr Gauthier, le scoutisme francophone [100] devient un autre instrument du nationalisme canadien-français de l'époque, comme en témoigne le petit manuel des éclaireurs :

- Si ta Loi te parle de Canada français, c'est pour te rappeler combien tu dois être fier de tes origines françaises, fidèle au passé de ta race, attaché à toutes nos institutions et à notre langue française. La langue française, efforce-toi de la bien connaître, de la parler et de l'écrire correctement, et pour cela, Éclaireur, étudie-la dans sa grammaire et dans sa littérature, bannis de tes conversations les vilains anglicismes, parle français chez toi, au téléphone, dans les gares, dans les bureaux, mets du français partout [97].

Ce qui caractérise le scoutisme, c'est l'utilisation des « goûts naturels du garçon [98] » en canalisant le jeune dans un but éducatif [99]. Pour cela, on privilégie la nature, on la fait aimer au scout et on lui laisse y deviner la présence de Dieu, réinstaurant ainsi les vieilles tactiques propres à la théologie naturelle [100]. Cependant, cette théologie naturelle s'allie à ce que le manuel de l'éclaireur appelle « du patriotisme en acte [101] » lorsque celui-ci apprend les ressources du Canada (sous-entendu : français) et connaît « le nom de ses arbres, de ses plantes et de ses fleurs, des animaux qui peuplent ses forêts, des oiseaux qui chantent dans ses jardins, des poissons qui sillonnent ses lacs et ses fleuves [102] ».

Tout ce détour, on l'aura deviné, n'a pour but que de permettre d'interpréter ce mouvement très particulier, bien connu sous le nom de cercles de Jeunes Naturalistes. Ce n'est d'ailleurs pas un détour dans la mesure où des liens concrets existent entre les deux mouvements. Ainsi, Claude Mélançon, qui était entré à la Société canadienne d'histoire naturelle en 1931 après avoir rencontré Marie-Victorin grâce à Louis Dupire du Devoir [103], écrit en 1938 un article intitulé « Nature et scoutisme [104] » où il explique que « les excursions de groupe, à l'instar de celles des Jeunes Naturalistes, favorisent l'esprit d'entr'aide en même temps qu'elles sont une initiation à la méthode des enquêtes [105] ». Dès le début des Cercles, Marie-Victorin lui-même avait d'ailleurs établi le parallèle entre le nouveau mouvement de jeunes qu'il lançait et le scoutisme. Dans une allocution radiodiffusée le 12 mai 1931 à l'émission « L'heure provinciale » de CKAC [106], Marie-Victorin expliquait en effet que « les cercles de Jeunes Naturalistes rejoignent par leur but et par leurs moyens d'action, une autre organisation [101] très méritante, celle des Éclaireurs catholiques, et les deux organisations se prêtent d'ores et déjà un mutuel appui [107].

La progression des cercles de Jeunes Naturalistes est foudroyante : « en deux mois, l'organisation compte déjà 32 cercles [108] ». Deux ans plus tard, on comptera 532 cercles [109]. C'est une « campagne de retour à la nature » que prônent les C.J.N. [110] ; la jeunesse est proprement « embrigadée » [111]. Il faut fonder un C.J.N. entonne inlassablement Marie-Victorin. « Pourquoi ? Parce que l'union fait la force... [112] Et comme tout mouvement politique ou para-politique qui se respecte, les mots d'ordre sont lancés dans toutes les directions au moyen de Tracts. Le premier Tract indique très précisément comment il faut organiser la cellule, pardon ! le cercle [113]. Le deuxième Tract, de Henri Prat, donne un « plan de travail » pour les C.J.N. qui révèle, une fois de plus, la double perspective dans laquelle se situaient sans cesse Marie-Victorin et son groupe :

- Chaque cercle doit être : 1. un foyer d'enseignement populaire répandant autour de lui la connaissance des sciences naturelles ; 2. un centre de formation des futurs étudiants des universités ; 3. un service élaborant les collections qui se réuniront un jour pour devenir le Musée national canadien d'histoire naturelle [114].

Bref, le mouvement des cercles des Jeunes Naturalistes visait l'expansion de la culture scientifique présentée sous le jour des sciences naturelles et, en même temps, l'encadrement de tout un segment de la population pour drainer vers le centre, c'est-à-dire vers Marie-Victorin, les découvertes plus ou moins fortuites que les jeunes naturalistes pourraient [102] faire. Pour augmenter l'efficacité de ce deuxième projet, Prat va jusqu'à suggérer une division du travail à l'échelle du Québec et même du Canada selon les caractéristiques des lieux où se trouvent les Cercles. D'où la nécessité de standardiser toutes les opérations de cueillette, d'étiquetage et ainsi de suite [115].

S'il est difficile d'évaluer la valeur scientifique des nombreux herbiers qui se sont multipliés dans les années trente et quarante au Québec et au-delà, il est beaucoup plus facile d'en évaluer l'efficacité sociale : les C.J.N. deviennent littéralement un mouvement scientifique de masse qui, par un effet de publicité et d'entraînement, attire l'attention d'une bonne partie de la population du Québec. Des fêtes scientifiques s'organisent qui attirent des foules importantes : la première, au Mont Saint-Louis en 1933, coïncide avec le premier congrès de l'ACFAS et accueille 100 000 visiteurs en quelques jours [116]. Marie-Victorin donne le sens de cette coïncidence qui, bien sûr, n'est pas fortuite :

- Tout le monde saisira le rapport étroit qui unit le congrès de l'ACFAS et les expositions des C.J.N. On a souvent dit que notre stagnation scientifique que personne ne songe plus à nier, a été le résultat d'un cercle vicieux [117] : un enseignement trop inadéquat pour créer les éléments d'un milieu scientifique ; un milieu scientifique, indigent, impuissant à engendrer un corps professoral à la hauteur de sa tâche. En l'occurrence, nous assistons à un méritoire effort pour briser le cercle par deux points à la fois [118].

S'il est facile de retracer les formes d'organisations sociales qu'a empruntées Marie-Victorin pour structurer sa science de masse, cela n'explique toujours pas pourquoi il a senti le besoin de faire appel à de telles mesures pour le moins inhabituelles dans le domaine scientifique. D'autant plus que d'autres tactiques de masse s'ajoutent à celles que nous avons déjà détaillées : des cours de vacances sont organisés pour les professeurs des collèges classiques pendant les étés 1930 et 1932 et des cadres de C.J.N. sortiront de cette activité ; ces cours constituent d'ailleurs la réponse indirecte de Marie-Victorin aux polémiques menées autour de l'enseignement des sciences dans le secondaire [119]. S'ajoutent également des interventions multiples et régulières à la radio : l'Institut botanique fait retentir ses thèmes favoris dans des émissions comme « La science pour tous », « Le réveil rural », « Fémina » et surtout la Cité des plantes de Radio-Collège [120]. Enfin, l'Institut collabore aux conférences du jeudi intitulées : « L'heure de biologie », inaugurées par Henri Prat [121]. Bref, Marie-Victorin et son [103] groupe font non seulement de la vulgarisation scientifique, mais ils emploient tous les moyens possibles et imaginables pour la faire passer sous forme de propagande scientifique.

Pour donner un sens à cette multiplication de moyens mobilisés pour diffuser la bonne parole au début des années trente, et tout particulièrement en 1931, il faut retourner vers cette année fertile en événements dans la carrière de Marie-Victorin. Ce qui retiendra le plus l'attention, en l'occurrence, c'est son conflit avec l'Institut scientifique franco-canadien et son fondateur Louis-Janvier Dalbis.

Rappelons que l'Institut scientifique franco-canadien vit son heure arriver en 1926 sous la forme d'un accord entre l'Université de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement français. Son but était de favoriser et de rendre réguliers et fréquents les liens intellectuels avec la France ; d'emblée, l'Université de Montréal souscrivit 100 000 $ [122]. Les objectifs du programme de l'Institut étaient remarquablement variés : cours théoriques, exercices pratiques, conférences pour le grand public, consultations techniques. Le développement économique du Québec doit en bénéficier et le public visé va des étudiants aux praticiens et même aux professeurs et aux chefs d'entreprise [123]. Des résumés de cours apparaissent dans diverses revues, dont le Quartier Latin, ce qui permet de donner une idée approximative de leur teneur.

Pour faire démarrer les activités de l'Institut, on fit venir Étienne Gilson, le médiéviste, parce qu'il se trouvait alors à Harvard. Mais ce fut clairement l'opportunisme qui motiva cette décision et il ne faudrait pas juger l'ensemble des activités de l'ISFC à partir de cette conférence inaugurale du 22 janvier 1927. En effet, lui succédèrent rapidement le chanoine Delépine, de l'université de Lille, qui donna onze cours de géologie à l'École polytechnique et le professeur L. Boez, professeur de bactériologie à l'université de Strasbourg qui, lui, fit un cours de douze séances sur ce sujet. La deuxième année vit s'accentuer le côté technique et scientifique de l'ISFC [124]. La médecine est représentée par le Dr Émile Sergent, tandis que Ribaud, professeur de physique à Strasbourg, donne des cours sur les hautes températures. Léon Brillouin passe brièvement [125], mais Maurice Javillier de la Sorbonne offre une série de cours sur la chimie biologique.

Il serait fastidieux de vouloir faire le décompte exact des activités de l'ISFC : tout ce que nous avons voulu illustrer ici, c'est que si ces activités [104] comprennent un certain nombre de conférences destinées à un vaste public, elles incorporent également des séries de cours équivalentes à un trimestre d'enseignement et leur degré de spécialisation varie clairement du premier cycle aux cours et séminaires très avancés. Comme le disait Dalbis, décrivant l'Institut qu'il dirigera d'ailleurs à temps plein à partir de 1931 : « Nous ne voulons pas être un moulin français de plus, mais seulement un peu plus d'eau française dans les moulins existants. Donc, vœu de pauvreté [126] pour ne pas éveiller les susceptibilités. Pas de bâtisse, pas de laboratoire à nous. Un simple local dans l'Université de Montréal et c'est tout [127]. »

Dans le numéro de la Revue trimestrielle précédant celui où l'on allait annoncer la création de l'ISFC, Marie-Victorin publie un article important intitulé « la Science et nous [128] ». Il y glisse une remarque qui reprend ses attaques contre la vulgarisation : nous ne faisons attention qu'aux vulgarisateurs, mais la vulgarisation retarde de dix ans sur la science et ce qu'il faut, c'est fournir une élite de techniciens et de chercheurs entraînés [129]. Marie-Victorin privilégie donc encore, en 1926, la problématique de l'élite, mais les succès de l'ISFC lui portent ombrage et vont l'amener à changer son fusil d'épaule et à jouer la carte des masses. Face aux cours, conférences et consultations de l'ISFC, Marie-Victorin prône le « Retour à la Nature » pur et simple. En effet, c'est apparemment le seul moyen de relancer les sciences naturelles, et en leur nom toutes les sciences, de façon à ranimer l'ACFAS qui, jusque-là, avait donné lieu à un « excellent dîner d'inauguration » en 1923 et à peu près rien d'autre après... [130]. Il continue :

On peut regretter que chez nous, cette formule (ACFAS) à peine créée, ait été de suite délaissée pour d'autres formules, utiles sans doute, mais infiniment plus coûteuses, et dont l'académisme, en faisant de nous d'éternels et passifs auditeurs, nous éloigne de l'action qui crée et qui construit [131].

Par ailleurs, l'exclusivité française des invités de l'ISFC ne correspond pas à l'idée que se fait Marie-Victorin de la science de son temps : on ne peut plus se limiter aux maîtres français, avait-il déclaré en 1931 [132]. Il [105] parlera aussi, et plus crûment, des propagandistes de la culture française à l'étranger [133]. C'est dans ce contexte que se déroule la lutte entre Marie-Victorin et Dalbis, lutte qui fit brutalement surface en 1932 par un article fracassant de Georges Préfontaine : « Les comédiens de la science [134] ». Dans cet article d'une rare violence, il s'en prenait surtout à un article conjoint de Dalbis et Gardner publié dans les « Contributions du laboratoire de biologie de l'université de Montréal » et il terminait en disant à propos de Dalbis : « L'on voudrait pouvoir atténuer la responsabilité de l'un des auteurs, à cause de sa personnalité, de sa réputation, et des hautes marques d'estime et de confiance dont il a été longtemps l'objet de la part de l'Université. Rien, hélas ! ne lui permet d'échapper au reproche d'entière culpabilité [135] ».

Règlement de compte ? Cela ne fait aucun doute. Dalbis avait quitté l'université en 1931 pour se consacrer à l'ISFC [136]. Ce dernier déménage d'ailleurs à l'École polytechnique [137], et le doyen de la faculté des sciences, le père Joseph Morin, offre le poste de Dalbis à l'ancien assistant de celui-ci, qui n'est autre que... Préfontaine. Mais c'est Henri Prat qui prendra cette place, sur la recommandation de Marie-Victorin. G. Préfontaine, lui, attendra sagement son tour [138].

C'est après la victoire de Duplessis, en 1936, que Marie-Victorin dévoile toutes ses batteries au grand public : fort de la victoire politique de l'Union nationale, il peut titrer « Après la bataille, les œuvres de la paix [139] ». Paix toute relative d'ailleurs et non exempte d'un ton vindicatif que le texte suivant illustre pleinement :

[106]

- Pendant que les requins de la puissance étrangère accaparaient les ressources du pays et nous réduisaient savamment en esclavage, une poignée de coulissiers entreprenants, locaux ou étrangers, mettaient notre petit domaine intellectuel en coupe réglée. Exploitant le snobisme et la niaise vanité d'une certaine bourgeoisie encore trop proche de la terre désertée pour avoir repris son équilibre, cette coterie — ce n'est rien autre chose — mit à la mode un mépris souriant pour l'habitat canadien-français. On flatta habilement la tendance anti-cléricale toujours latente — effet de réaction — chez un peuple élevé et instruit surtout par des prêtres. On tenta d'accréditer une conception pratique de la culture : un dosage de radicalisme souriant et de dilettantisme. La coterie, dont je parle, constituée petit à petit par des hommes d'une valeur intellectuelle souvent contestable, s'est emparée peu à peu des avenues de notre petit temple de l'éducation et de la culture [140].

Derrière les remarques nationalistes traditionnelles (« requins de la finance », etc.) se profile donc l'analogie avec une autre sorte d'exploitation, intellectuelle et culturelle celle-là, dont l'origine ne fait guère de doute : le « radicalisme souriant » et le « dilettantisme » sont des adjectifs qui s'appliquent clairement à Dalbis [141]. L'ISFC a usurpé le peu d'espace réservé à la science, tandis que l'ACFAS a été « méconnue des pouvoirs publics et aussi largement de l'Université de Montréal [142] ». Or, c'est à l'ACFAS qu'est dévolu le rôle de regrouper les forces scientifiques, rôle « que depuis des années s'était arrogée grâce à des complicités étonnantes, la société connue sous le nom d'institut scientifique franco-canadien [143] ».

Édouard Montpetit, qui prend la défense de Dalbis, donne, semble-t-il, des armes à Marie-Victorin lorsqu'il louange le président de l'ISFC en lui accordant les qualités d'un « merveilleux vulgarisateur [144] ». Ce faisant, toutes les caractéristiques de la vulgarisation, souvent dénoncées par Marie- Victorin, s'appliquent en bloc à l'ancien professeur du collège Stanislas et contribuent donc à renforcer le point de vue de Marie-Victorin. Encore en 1939, Marie-Victorin condamnera ce qu'il appelle « l'exaltation de la vulgarisation aux dépens de la science véritable [145] ». Mais, chose plus [107] importante pour notre propos, c'est aussi dans ce texte qu'on le voit commencer à prendre ses distances par rapport au mouvement des Jeunes Naturalistes ; si « les légions de jeunesse » peuvent jouer un rôle culturel de première importance, il ne faudrait pas imaginer que le « vide scientifique » sera comblé par de tels mouvements :

- Mais quand les enfants seront couchés, nous, les vieux, regardons-nous dans les yeux et parlons-nous franchement.

- Nous ne sortirons pas de l'impasse par des expédients, mais par un mouvement profond et silencieux qui ira toucher les choses à leur base, c'est-à-dire dans le domaine sacré de l'éducation [146].

À la fin de ce détour quelque peu « événementiel », il est temps de faire le point et surtout de tenter de comprendre l'attitude complexe de Marie-Victorin à l'égard de la vulgarisation. En effet, comment réconcilier la succession de ses attaques vis-à-vis de la vulgarisation, attaques qui lui permettent, entre autres choses, de prendre à partie les travaux de l'ISFC en général, et de Dalbis en particulier, et la mobilisation de tous les moyens de masse disponibles pour mener une opération de vulgarisation de très grande envergure — opération qui culminera d'ailleurs avec le Jardin Botanique [147].

Y aurait-il, selon Marie-Victorin, un bon et un mauvais usage de la vulgarisation et, plus généralement, une telle distinction a-t-elle un sens ? Prenons ces deux questions dans l'ordre. Dans le cas de Marie-Victorin, il ne fait aucun doute qu'il applique deux poids et deux mesures lorsqu'il s'agit de juger du bon usage de la vulgarisation, mais, en même temps, il maintient une distinction très stricte entre le travail scientifique proprement dit, c'est-à-dire les produits de la recherche et l'enseignement réglé des sciences, et le besoin de créer pour cette double activité un milieu favorable dans la société en général. Marie-Victorin inspiré par une métaphore évolutionniste et écologique dont nous avons donné un exemple en épigraphe, fait tout pour assurer le succès de son entreprise : insertion dans les réseaux où les sciences se développent, constitution d'une équipe où des hiérarchies implicites se dessinent entre les collaborateurs immédiats et les disciples plus lointains, centralisation et discipline menées de main de fer. N'ayant guère d'autres ressources à monnayer, Marie-Victorin tire tout le profit possible d'excursions multiples où la végétation de la Laurentie [148] est soigneusement recensée. Cette monnaie d'échange que constituent [108] des faits de botanique systématique, Marie-Victorin va les transformer en forme de légitimité scientifique, puis en incarnation pure et simple de la science. Mais sur sa route, il rencontre d'autres scientifiques qui, eux, jouent la carte plus traditionnelle de l'appui sur l'État — le gouvernement libéral de Taschereau en l'occurrence — et sur la référence classique à l'appui nécessaire de la culture française. Par un jeu habile de négociation certainement facilité par l'évolution du gouvernement français dans les années vingt, particulièrement en matière d'éducation [149], Dalbis réussit à conjuguer les visées de propagande culturelle du gouvernement français avec le besoin d'établir des contacts avec des scientifiques [150] de premier plan, besoin de plus en plus ressenti au Québec. L'exclusivité du lien avec la France qu'instituait l'ISFC, si elle allait à l'encontre des stratégies de Marie-Victorin qui, lui, jouait sur des continuités botaniques pour trouver des points de rencontre avec des universitaires américains, correspondait en revanche exactement aux visions du secrétaire provincial sous le gouvernement Taschereau, Athanase David [151]. De cela, il ressort une première conclusion : les scientifiques qui favorisent plutôt l'ISFC sont effectivement nationalistes, mais pas plus que Marie-Victorin qui lui, prêche et pratique l'américanisation — fort mauvais terme d'ailleurs pour décrire l'ouverture de la communauté scientifique québécoise à ce qui se passe aux États-Unis et dont l'origine polémique ne fait guère de doute. Mais tous ces scientifiques entretiennent des liens complexes et parfois conflictuels avec les gouvernements qui se succèdent, et surtout, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux sur l'attitude qu'il convient d'adopter face au gouvernement. Après tout, Marie-Victorin a longtemps joué la carte fédérale dans ses rapports avec le pouvoir : membre de la Société royale du Canada et du Biological Board, il n'hésite pas à faire appel au Conseil national de recherches pour obtenir des subventions qu'il sait ne pas pouvoir obtenir à Québec. Or, si les gouvernements reflètent en quelque sorte, et même de manière infidèle, les rapports de force entre différentes classes et « fractions de classes », il est difficile d'éviter la conséquence qu'un gouvernement ne soit pas l'équivalent d'un autre, qu'il ne repose pas sur le même type de coalition d'intérêts. Par conséquent, faire appel au gouvernement n'est ni un geste monotone, ni un geste innocent ; il ne peut se résumer à la simple figure de la nationalisation ou de l'étatisation comme le font nos auteurs sociologues mentionnés au début du texte.

[109]

Et c'est justement au niveau de la vulgarisation que la différence se marque le mieux. En effet, tout le monde utilise la vulgarisation, mais, et c'est là que l'affaire devient intéressante, les modes d'emploi varient beaucoup, à un point tel que l'on peut se demander si l'on parle encore du même objet. Tandis que l'ISFC fait, à côté de ses cours et activités spécialisées, des conférences pour rejoindre une élite sociale démunie de savoir scientifique, Marie-Victorin sent apparemment la difficulté de concurrencer Dalbis sur ce terrain puisque ce dernier bénéficiait d'appuis politiques puissants (sénateurs comme Béique et Dandurand, secrétaire provincial, haute administration de l'université, etc.). Fort de son expérience déjà ancienne dans les mouvements sociaux de l'Église, Marie-Victorin crée un nouveau type de vulgarisation active, par contraste avec la vulgarisation passive plus traditionnelle, pratiquée par l'ISFC, et sans d'ailleurs se priver des techniques de cette dernière : par exemple les conférences avec projections jouaient un grand rôle dans la propagande du frère Adrien à travers le Québec. L'idée de Marie-Victorin, clairement empruntée aux scouts, c'est d'organiser les jeunes en mouvements de masse et de les mettre en situation, les faisant vivre comme s'ils étaient de vrais naturalistes. Du même coup, beaucoup de projets se recoupaient et se retrouvaient dans cette seule tactique : occuper les jeunes soumis à la mauvaise influence des villes, les sauver par la nature, attirer l'attention sur les insuffisances de l'éducation trop livresque, créer une plate-forme sociale très visible d'où l'on peut parler de beaucoup de choses, se doter donc d'un poids et d'une visibilité sociale qui peut rapidement se transformer en capital politique. Par ailleurs, la vulgarisation de Marie-Victorin est une opération de participation de masse qui correspond profondément aux visées des encycliques sociales de l'Église, et cela ne peut que renforcer la position de Marie-Victorin parmi les frères des Écoles chrétiennes et, par voie de conséquence, renforcer le rôle des F.E.C. au sein de l'Église. Cette vulgarisation sous forme de participation de masse permet aussi de parler de l'état des sciences en général et donc de prétendre parler au nom de toutes les sciences. Enfin, elle déborde complètement les cadres classiques de la diffusion de la science en empruntant une nouvelle voie : celle d'une sorte de populisme scientifique. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si ce populisme scientifique n'a pas eu de mal à s'adapter, du moins au début, au populisme de l'Union nationale.

On peut donc conclure qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais usage de la vulgarisation : il y a seulement des tactiques de diffusion de la science par les scientifiques qui correspondent à des enjeux institutionnels variés. Seulement, il faut prévoir que l'efficacité même de la vulgarisation à aider certaines causes propres à la science contribue à la transformer elle-même en enjeu et donc à en faire l'objet de polémiques. En particulier, si tout le monde fait toujours un peu de vulgarisation, personne ne veut l'admettre et un procédé courant consiste alors à dénoncer l'autre parce qu'il déroge aux canons de la culture savante en cause : ici, la science. C'est pour cela que Marie-Victorin peut en même temps bannir les vulgarisateurs et pratiquer lui-même la vulgarisation à une échelle rarement ou jamais atteinte avant lui.

[110]

Cela dit, il faut voir aussi que la vulgarisation scientifique telle qu'on la rencontre pendant l'entre-deux-guerres au Québec ne pourrait plus exister aujourd'hui et qu'elle n'aurait pas pu exister alors dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France ou l'Angleterre, par exemple. À cet égard, on peut revenir à la conception de champ scientifique avancée par Bourdieu et dire que, lorsqu'un champ ne s'est pas autonomisé et qu'il n'existe donc qu'à l'état d'enjeu stratégique pour certains acteurs sociaux, on peut effectivement envisager qu'un scientifique qui se veut de premier rang (qu'il le soit ou non importe relativement peu dans un tel contexte — et il vaut probablement mieux qu'il ne soit pas de tout premier rang, car autrement il a de fortes chances de s'établir ailleurs, comme le fit d'ailleurs le Québécois d'Hérelle) envisage de mener concurremment les activités de recherche et de vulgarisation. Loin de remettre en cause sa légitimité à l'égard des scientifiques, cette activité de vulgarisation permet au contraire d'asseoir sa réputation dans un milieu (reprenons la métaphore écologique) qui n'est pas encore producteur de scientifiques mais qui doit être modifié en profondeur pour le devenir. Pour ce faire, selon Marie-Victorin, il faut deux étapes : d'abord la vulgarisation de participation de masse ; ensuite l'éducation. De là viennent les glissements entre ces deux domaines dans le discours que tient Marie-Victorin ; de là viennent également les limites que perçoit finalement Marie-Victorin à l'égard de sa propre vulgarisation. Cette limite est aussi bien une limite d'action qu'une limite temporelle : quand l'enseignement scientifique aura enfin trouvé sa place au Québec, les activités du genre des C.J.N. se rétracteront pour ne devenir que le lieu de rencontre de cette relativement faible proportion de la population, les amateurs, qui accompagne souvent les sciences d'observation.

Cela dit, deux leçons au moins se dégagent de cette étude portant sur Marie-Victorin : d'une part, la vulgarisation n'est pas une pratique qui entretiendrait des rapports monotones avec la pratique scientifique, comme le suggèrent Jurdant et Roqueplo. Au contraire, la situation historique et le contexte social peuvent entraîner des opérations de vulgarisation dont les objectifs sont non pas de retracer la différence entre la science et le profane, mais au contraire de combler cette différence, ne serait-ce que par le truchement de stratégies visant à susciter des vocations, et dont l'origine religieuse est évidente. Par ailleurs, en analysant Marie-Victorin comme meneur d'un mouvement scientifique, nous pensons offrir deux axes de recherches dans ce domaine : d'une part, la possibilité de retourner vers Marie-Victorin pour ce qu'il est (et c'est considérable) mais pas plus ; et surtout attirer l'attention sur tous les autres acteurs de la scène scientifique québécoise, qui ont été souvent laissés pour compte parce que l'incarnation de toute la science québécoise par Marie-Victorin donnait l'illusion qu'on pouvait faire l'économie de ces études à la fois détaillées et collectives.

Une remarque finale s'impose : retrouver la complexité d'une situation culturelle passée, une fois retombés les derniers échos du bruit et de la fureur, est souvent difficile parce que le parti victorieux tend à réinterpréter l'histoire en sa faveur. Or, c'est exactement ce phénomène qui tend à produire [111] de la culture dominante et donc savante. En particulier, toutes les dissensions, tous les conflits internes qui ont pu retarder la victoire sont résorbés ou gommés tandis que, inversement, certains combattants seulement sont décorés et pas les autres. Mais il ne faut pas confondre les titres de gloire que nous lèguent insidieusement les victoires du passé et les titres réels qui se profilent derrière. C'est seulement à partir de cette distinction que peut commencer l'analyse d'une culture savante, celle-ci étant considérée non pas comme une chose, mais comme un enjeu.

REMERCIEMENTS

Nous remercions M. A. Bouchard, professeur de l'Université de Montréal et Conservateur du jardin botanique, de l'aide qu'il a généreusement prodiguée à Paule Laberge et à nous-même.

[112]

[1] Marie-Victorin, « les Sciences naturelles dans l'enseignement supérieur », Revue trimestrielle, vol. 17, n° 65 (6 mars 1931), p. 24-35. La recherche pour ce travail a pu être menée à bien grâce à un projet de recherche subventionné par FCAC, portant sur les scientifiques du Québec entre les deux guerres mondiales. La documentation portant sur la correspondance de Marie-Victorin a pu être réunie grâce à une subvention de fonds interne de recherche de l'Université de Montréal (CAFIR). L'aide de nos assistants de recherche fut très précieuse et nous tenons à les en remercier ici : nous pensons à Alberto Cambrosio, Dominique D'Orsonnens, Paule Laberge et Jan Sapp.

[2] Jean-Claude Guédon, « Vulgarisation ou divulgation : les dilemmes de la science comme culture savante », Argus, vol. 9, nos 5-6 (septembre-décembre 1980), p. 161-164.

[3] Baudouin Jurdant, « les Problèmes théoriques de la vulgarisation scientifique », thèse de 3e cycle (psychologie), université Louis-Pasteur, Strasbourg, 1973, passim. Voir aussi Philippe Roqueplo, le Partage du Savoir, Paris, Seuil, 1974 ; Luc Boltanski et Pascale Maldidier, « Carrière scientifique, morale scientifique et vulgarisation ». Information sur les sciences sociales, vol. 9, n° 3 (1970), p. 99-118 ; M.-A. Delisle, « les Fonctions sociales de la vulgarisation dans un champ scientifique dépendant : le cas de Québec-Science », département de sociologie, Université de Montréal, 1975.

[4] Baudouin Jurdant, op. cit., 3, p. 43. [N.D.L.R. : Le chiffre en caractères gras renvoie le lecteur, pour plus de détails, aux notes infrapaginales de cet article.]

[5] De ce point de vue, Karl Popper et Gaston Bachelard sont largement d'accord. On peut signaler à cet égard que le mot épistémologie, en langue française, en est venu à signifier l'élucidation des moyens permettant de produire ou créer des connaissances et l'élucidation de l'adéquation entre objets et concepts de savoir, tandis qu'en anglais, epistemology renvoie à une théorie de la connaissance. De là vient le fait que dans le domaine francophone, l'épistémologie est liée soit à une psychologie (ex. Meyerson), soit à une histoire (ex. Canguilhem), soit aux deux (ex. Bachelard), alors que dans le domaine anglo-allemand, elle est liée à la logique, surtout après que le néo-positivisme eut renvoyé le psychologisme et l'historicisme aux oubliettes de la métaphysique.

[6] Baudoin Jurdant, op. cit., 3, p.93

[7] Denis Diderot, De l’interprétation de la nature, Section XVIII ; on trouvera facilement ce passage dans D. Diderot, Œuvres philosophiques, Paris, Garnier, 1964. Publié sous la direction de P. Vernières, p. 191

[8] Baudouin Jurdant, op. cit., 3, p. 149.

[10] Sur la notion d'appropriation, voir les remarques préliminaires que nous avons recueillies dans notre article « À qui appartient la science ? » Chercheurs, vol. 6, n° 4 (octobre 1980), p. 15-18.

[11] G. Préfontaine, « Un savant de chez nous. L'œuvre du frère Marie-Victorin », le Devoir, samedi 17 mars et lundi 19 mars 1928.

[12] Robert Rumilly, le Frère Marie-Victorin et son temps, Montréal, Frères des Écoles chrétiennes, 1949. Entre les deux, on trouve par exemple G. Préfontaine, « le Frère Marie-Victorin », Opinions, vol. 5, n° 2 (avril-juin 1934), p. 1-4 (en fait une simple bibliographie des œuvres de Marie-Victorin) ; Georges Maheux, « Frère Marie-Victorin. Le savant. Son œuvre », Regards, vol. 3 (1942), p. 338-345 ; L.-Ph. Audet, « Un grand éducateur : le frère Marie-Victorin. Ses idées pédagogiques », Regards, vol. 3 (1942), p. 361-375 ; L.-Ph. Audet, le frère Marie-Victorin éducateur. Ses idées pédagogiques, Québec, Les Éditions de l'Érable, 1942 ; Hermas Bastien, « Un savant et son œuvre », Club musical et littéraire de Montréal, vol. 3 (1942-1943), p. 11-25 ; etc.

[13] Marcel Fournier et Louis Maheu, « Nationalismes et nationalisation du champ scientifique québécois », Sociologie et sociétés, vol. 7, n° 2 (novembre 1975), p. 89-114 ; Raymond Duchesne, la Science et le pouvoir au Québec (1920-1965), Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978, particulièrement p. 13-24 et p. 30-33 ; Francine Descarries-Bélanger, Marcel Fournier et Louis Maheu, « le Frère Marie-Victorin et les petites sciences », Recherches sociographiques, vol. 20, n° 1 (1979), p. 7-39.

[14] J. Ben-David, The Scientist's Role in Society — A Comparative Study, Englewood Cliff, N.J., Prentice-Hall, 1971.

[15] J. Bassala, « The Spread of Western Science », Science, vol. 156 (5 mai 1967), p. 611-612.

[16] P. Bourdieu, « la Spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison », Sociologie et sociétés, vol. 7, n° 1 (mai 1975), p. 91-119.

[17] Marcel Fournier et Louis Maheu, op. cit., 13, p. 89-92. Ils en profitent aussi pour mener une vigoureuse polémique contre les partisans (non identifiés) du développement autonome de la science dans la société.

[18] J. Ben-David, op. cit., 14, p. 78.

[19] Fournier et Maheu, op. cit., 13, p. 94. Mais il aurait fallu ajouter qu'aucun de ces acteurs n'a jamais prétendu résoudre les problèmes individuels ou sociaux par la science : toute activité scientifique est très fermement inféodée aux finalités prescrites par l'Église et, justement, les controverses sur l'enseignement secondaire en font foi. Un Pouliot, par exemple, n'est pas un scientiste, au sens idéologique du terme.

[23] Ibid., p. 97. Inutile de dire que cette dernière caractérisation du « mouvement scientifique » ne doit plus rien à Ben-David. Quant aux termes fraction de classe, milieux intellectuels, etc., ils s'accumulent dans ce texte sans jamais être définis et encore moins mis en rapport avec des procédures de repérages empiriques. À un historien de la chimie comme nous, ils font penser à ce bon vieux phlogistique et à son ubiquité conceptuelle. Un véritable Protée, disait sarcastiquement Lavoisier.

[27] Ibid. Le statut de cette alternative est ambigu : on ne sait pas si elle relève d'une nécessité logique qui mériterait alors d'être explicitée, ou si elle relève d'une description empirique, auquel cas la tâche du sociologue n'est pas remplie puisqu'aucune méthode de repérage n'est donnée dans le texte en question. Elle l'est d'autant moins que cette alternative ne semble pas affecter Marie-Victorin : sans problème apparent, il en concilie les deux termes. Ibid., p. 99.