[9]

Interventions critiques

en économie politique

No 4

ENSEIGNEMENT

“L’enseignement professionnel

secondaire au Québec.”

Charles HALARY

- “La bourgeoisie, qui, en créant pour ses fils les écoles polytechniques, agronomiques, etc. ne faisait pourtant qu’obéir aux tendances intimes de la production moderne, n’a donné aux prolétaires que l’ombre de l’enseignement professionnel.”

- K. MARX, Le Capital,

Garnier-Flammarion, p. 360 - 351.

Deux erreurs ont marqué la pénétration du matérialisme historique au Québec et l’analyse de l’enseignement professionnel au secondaire permet de les révéler en même temps [1].

Tout d’abord une théorie des classes sociales, idéologique et économiste à la fois, qui se résume ainsi : l’école reproduit bourgeoisie et classe ouvrière et cette dernière se caractérise par la production de plus-value.

Ensuite une théorie de l’histoire entièrement inscrite dans une problématique de la “conscientisation”.

[10]

Nous remarquons pourtant aisément que l’école ne reproduit certes pas les classes sociales, elle y contribue seulement. Et l’héritage culturel n’est que peu de chose sans l’héritage tout court. Cette vieille institution du testament, conservée et renforcée par le notariat est elle bien au coeur du problème contemporain de la reproduction des classes sociales concrètes. Les études notariales étant peu réceptives aux progrès de l’enquête sociologique, il en résulte que le portrait des classes sociales conserve un flou artistique qui souligne fort bien le charme évidemment discret de la bourgeoisie. Les socialistes du 19ième siècle le savaient et réclamaient tout à la fois l’abolition de l’héritage et la généralisation de l’école publique.

Il est également aisé de montrer que la plus value n’a rien à voir avec l’analyse de classes en prenant l’exemple des comportements sociaux de l’enfant. Ce dernier, en général, ne produit pas aujourd’hui de plus-value et pourtant il peut fort bien avoir pour père et mère des ouvriers. Serait-il petit-bourgeois ?

Le ridicule qui portait certains enragés de l’analyse structuralo-marxiste à classer (au sens fort du terme) tous les êtres humains de leur entourage aboutissait à donner des réponses positives à ce genre de question. Passons...

Cependant de telles analyses peuvent parfois provoquer des situations dramatiques. Ainsi un certain Pol-Pot armé d’un doctorat en économie marxiste obtenu à Paris est retourné dans son Cambodge natal pour passer à la pratique. On connaît la suite et seule la foi des illuminés permet de douter des massacres commis par les Khmers Rouges pour fins de rééducation. “Le peuple a trahi, élisons en un autre” (Brecht, 1953).

Ceci nous amène au second faux pas des marxistes pour qui le plus court chemin pour lire Marx passe par Louis Althusser : la “conscientisation”. Terme barbare inexistant dans la langue française et qui doit certainement être un néologisme produit par la rencontre d’un jésuite et d’un stalinien, d’un curé et d’un bureaucrate comme synonyme pour “évangélisation” ou “embrigadement”. La pensée de Marx est exempte de tels errements. Prendre conscience du capitalisme équivalait à entrer en conflit ouvert avec lui pour Marx. Ainsi la classe ouvrière prenait conscience [11] d’elle-même en entrant dans la lutte pour disputer la direction de la société au capital. Elle n’avait pas besoin de “sauveur suprême”, ni Dieu, ni César, ni tribun, et surtout pas de “révolutionnaires professionnels”, comme agents de “conscientisation”. Les travailleurs prenaient conscience de leur force par leurs actes et non pas à la “lumière” des intellectuels.

Marx et l’école polytechnique

Marx au 19ième siècle et des mouvements comme la pédagogie de Freinet [2] en France aujourd’hui montrent que cette prise de conscience commence dès la socialisation de l’enfant et qu’elle est accélérée par une théorie de l’éducation polytechnique.

Marx avait emprunté cette conception de l’éducation au patron socialiste et utopique, Robert Owen au début du 19ième siècle. Il voulait l’étendre à la société entière et mettre un accent particulier sur les techniques d’avant-garde. De plus il ne confine pas cette théorie à la société communiste future mais préconise immédiatement des réformes allant en ce sens comme les écoles de fabrique (Capital, Livre I, op cit, p. 352).

Ces thèses représentatives aussi bien de la pensée de Marx que des combats du mouvement ouvrier réel ont été complètement gommées de l’analyse structuralo-marxiste pratiquée par Louis Althusser et ses disciples.

De solides critiques réduisaient pourtant de manière définitive les dommages provoqués à une partie de la gauche étudiante par le dogme althussérien : L’école de Jules Ferry est morte (Maspero, 1973) et Bruno Lauthier/Ramon Tortajada, Ecole, force de travail et salariat, (PUG-Maspero, 1978). Cependant au Québec la gauche a commencé bien tardivement à rejeter certains aspects dogmatiques des thèses althussériennes. Ceci a permis à la droite libérale et corporatiste de se ressaisir en frappant justement sur les aspects les plus caricaturaux du structuralo-marxisme en marquant des points.

[12]

Le rôle idéologique de l’enseignement scolaire a ainsi été abusivement valorisé sous la forme d’un “Appareil idéologique d’État” en excluant a priori les effets de la présence d’un double réseau confessionnel (anglophone protestant et francophone catholique), en ne présentant pas l’école publique gratuite comme une conquête du mouvement ouvrier ni sa fonction essentielle comme lieu de production de la qualification de la marchandise force de travail. Les innombrables divagations ramenant l’existence de classes sociales à la production de plus-value (problématique inexistante pour Marx qui ne prétendait démontrer de cette manière que le passage au mode de production capitaliste) en découlaient mécaniquement. La perte de vue de la logique originelle du système scolaire, la formation à une profession, en était la conséquence la plus importante. La classe ouvrière qui considère le système d’enseignement comme son principal moyen de maintenir à long terme son statut professionnel, qui cherche à imposer la valeur des diplômes aux patrons qui ne veulent reconnaître que les lois de leur entreprise, ne pouvait être séduite par des thèses réduisant le système scolaire au lavage de cerveau idéologique. Claude Grignon en a effectué la démonstration dans L'Ordre des Choses, (Editions de Minuit, Paris, 1971), l’enseignement professionnel et technique reproduit les couches supérieures de cette classe en France. Améliorer les liaisons avec l’industrie, par l’enseignement des techniques de pointe tel est l’intérêt évident des fils et filles de cette classe sociale.

s’agit pour eux de renforcer une qualification sociale qui rende difficile l’arbitraire patronal à l’embauche. Le rejet du système scolaire produit les strates inférieures de la classe ouvrière et surtout le lumpen-prolétariat qui est toujours le fondement populaire de toutes les dictatures (Cf. Marx dans Le Coup d’État du 18 Brumaire de Louis Bonaparte). Pour sa part la classe ouvrière qualifiée a, dans l’histoire de la lutte pour le socialisme maintenu des organisations politiques et syndicales qui ont permis la reproduction et l’augmentation de la capacité de combat anticapitaliste. Ainsi les premiers syndicats ont été construits par des ouvriers très qualifiés comme les typographes par exemple. Par contre il est courant dans la pensé bourgeoise [13] d’opposer les plus défavorisés aux travailleurs qualifiés syndiqués qui doivent pourtant leurs avantages à des luttes passées et les conservent grâce à leurs capacités de mobilisation.

La technique, un enjeu politique

Contrairement aux thèses de Lénine sur l’embourgeoisement de la classe ouvrière qualifiée (aristocratie ouvrière), les révolutions ont souvent été des explosions populaires encadrées et dirigées par des travailleurs expérimentés. Sans les travailleurs qualifiés les explosions populaires ne sont que des révoltes sans perspectives sociales. Avec eux elles deviennent révolutions. Inversement dans des situations de calme social, les travailleurs qualifiés privilégient leurs acquis et sont massivement réformistes.

Négliger ces aspects ne peut que conduire à valoriser abusivement le rôle des intellectuels professionnels de la politique qui négligent les ouvriers qualifiés pour se tourner vers la conscientisation/manipulation des couches les plus démunies du prolétariat pour s’en faire les chefs. Pourtant la société moderne peut fort bien se passer à la fois des intellectuels politiciens et du lumpen-prolétariat, mais pas des travailleurs qualifiés. Le choix d’un métier est la principale préoccupation des membres de la société contemporaine. Ce n’est certes pas l’angoisse des familles bourgeoises où toutes les facilités sont garanties aux héritiers dès leur naissance. Par contre plus de 90 p.c. des enfants de notre société doivent lutter contre des conditions défavorables à l’exercice d’un libre choix. L’école n’a pas changé qualitativement cette situation. Exigée par le mouvement ouvrier au 19ième siècle et concédée par l’État bourgeois puis récupérée par lui, l’obligation scolaire pour tous établissait cependant un obstacle au contrôle direct des capitalistes sur la force de travail humaine par l’institution du diplôme. Ce dernier était accordé par des enseignants salariés et permettait de se faire reconnaître une certaine qualification sociale. Pour le patronat, un diplôme n’avait a priori aucune valeur intrinsèque. Payer au plus bas salaire la qualification réelle la plus élevée, telle était son optique.

[14]

La formation professionnelle qui prolongeait l’école de base était nécessaire et menaçante à la fois pour la bourgeoisie. Les développements technologiques de l’industrie la rendaient nécessaire pour le capital industriel qui voulait rester concurrentiel. Pour le système de domination de la bourgeoisie elle représentait une menace d’ensemble.

Au Québec, les bourgeois francophones ne voulaient pas vraiment d’un système de formation professionnelle, mais de plus remettaient même en question le principe de l’école obligatoire.

L’enseignement professionnel et technique québécois est donc non seulement dévalorisé moralement, mais matériellement délaissé. Ni l’État, ni les directions syndicales actuelles du mouvement ouvrier québécois ne se préoccupent de prévoir à long terme une planification des qualifications. Dépendant du capital étranger ou inconscientes du problème ces structures tombent dans le fatalisme économiste : Pourtant la formation professionnelle peut créer de nouvelles industries et non pas les industries actuelles limiter le champ de la reproduction des qualifications.

Ainsi l’ensemble des historiens, dont Karl Marx s’accordent pour donner au réseau scolaire de la Prusse un rôle central dans le développement du capitalisme industriel en Allemagne. (Cf. Werner Plum, La promotion des arts et métiers dans l’Allemagne de la première moitié du 19ième siècle) Friedrich Ebert Stiftung, BadGodesberg, 1976.)

L’enseignement professionnel à l’école secondaire est aujourd’hui la racine de ce problème. Loin d’être le premier pas dans une filière technique qui pourrait conduire jusqu’à une Université Technique, l’entrée dans la filière professionnelle est la sanction d’un échec. Comment y remédier ? Absorber le professionnel dans le général comme le veulent un bon nombre de pédagogues progressistes (au moins jusqu’au secondaire dans le cas de la CEQ ?) Ou bien au contraire donner une cohérence d’ensemble au secteur technique et professionnel et faire du futur ingénieur une excroissance du secondaire professionnel et non une retombée du secteur dit général ?

[15]

Voici en trois points une tentative de réponse à cette question.

- 1) Comment le capitalisme forme et déforme la qualification de la force de travail humaine.

- 2) Quelle est l’origine historique de la faiblesse entretenue du réseau professionnel au Québec.

- 3) Quels axes d’intervention le mouvement ouvrier peut-il se fixer en la matière.

*

* *

QUALIFIER UNE FORCE DE TRAVAIL

Le capitalisme de sa naissance à nos jours se caractérise par une réorganisation permanente de la société. Marx décrit l’extension du procès de production capitaliste depuis l’accumulation primitive du 16ième et 17ième siècle jusqu’à la formation des premiers grands monopoles industriels et pour lui le trait spécifique de ce mode de production capitaliste se révèle alors dans le salariat généralisé, c’est-à-dire la réduction de la force de travail humaine au statut juridique de marchandise par le contrat libre de travail. Marx dans son plan primitif (1857) en 6 livres du Capital envisageait ainsi de consacrer un ouvrage complet au travail salarié (qui se trouve réduit à la section 6 du livre I).

Ainsi au début du 19ième siècle, la valeur de la force de travail était régie par le rapport de force individuel direct entre salarié(e) et patrons. De ce fait devaient nécessairement disparaître les corporations de métiers. Aujourd’hui la multiplication des diplômes a médiatisé cet affrontement. Le capitaliste recherchera le plus haut diplômé au salaire le plus bas. La relative protection offerte par le diplôme est sans cesse remise en cause par le patronat sous prétexte des “exigences de l’entreprise”. Or, la socialisation de plus en plus grande de la formation de la main-d’oeuvre par le réseau scolaire ne peut que contredire continuellement le maintien de la propriété privée dans la production. Aucune planification n’est de ce fait possible, le patronat cherchant à produire au moindre coût le plus de diplômés possible afin d’affaiblir le pouvoir de négociation des détenteurs de diplômes. La force [16] de travail-marchandise possède ainsi une valeur déterminée par le temps de travail socialement nécessaire à sa production initiale et à se reconstitution. La valeur de la force de travail doit donc inclure son procès d'entretien et celui de sa reproduction élargie. C’est donc une valeur relative et dynamique.

Karl Marx avait souligné le caractère très particulier de cette marchandise-force de travail :

- “La force de travail renferme au point de vue de la valeur un élément moral et historique ; ce qui la distingue des autres marchandises. ”

-

Le Capital, Livre I, Chap. 6,

Garnier Flammarion, Paris, 1969, p 133.

- “ ... pour modifier la nature humaine de manière à lui faire acquérir aptitude, précision et célérité dans un genre de travail déterminé, c'est-à-dire pour en faire une force de travail développée dans un sens spécial, il faut une certaine éducation qui coûte elle-même une somme plus ou moins grande d’équivalents en marchandise. Cette somme varie selon le caractère plus ou moins complexe de la force de travail.”

Au début de la Révolution industrielle en Angleterre et en France par exemple, le capital trouve gratuitement la majeure partie de la qualification technique dont il a besoin dans ses fabriques. Les artisans ont été formés dans un procès de travail pré-capitaliste et les femmes et enfants qui forment la majeure partie du prolétariat industriel sont censés n’avoir aucune qualification professionnelle élaborée. Le capital n’est obligé de rétribuer que les ingénieurs et techniciens (parfois eux-mêmes capitalistes) et une partie de la qualification ouvrière pour s’approprier les fruits de leurs découvertes.

Deux facteurs distincts et complémentaires à la fois vont ensuite guider l’évolution de la reproduction de la force de travail :

- 1) “L’élément moral et historique” qui le distingue des autres marchandises la conduit à s’opposer à la logique interne du mode de production capitaliste. C’est la seule marchandise qui peut se nier en déclenchant une grève. Ainsi le développement de la lutte des classes oblige la [17] bourgeoisie à modifier son emprise sur la société, à réduire les heures de travail tout en ne perdant pas de vue son objectif historique : l’accumulation des profits.

Unité ouvrière 7 août 1979

- 2) Le procès du travail technique et scientifique est alors peu à peu subordonné au capital qui doit renouveler les qualifications de la force de travail de manière permanente afin de compenser la diminution des heures de travail arrachée par le mouvement ouvrier.

Le problème de la formation d’une main-d’oeuvre dont les qualifications ne se retrouvent pas dans les sociétés pré-capitalistes devient l’un des points-clefs du développement de l’industrie capitaliste dans la deuxième moitié du 19ième siècle. C’est ainsi que naît le champ de l’éducation ouvrière comme lieu de confrontation de classes.

- 1) Le mouvement ouvrier européen et nord-américain réclame une éducation gratuite et obligatoire pour tous libérée des entraves religieuses de l’Église, où la formation professionnelle est intégrée à la vie sociale personnelle.

- 2) La bourgeoisie dans son ensemble est tiraillée entre les nécessités d’augmenter la production marchande (donc de répandre largement l’éducation de base) et les exigences de sa domination politique de classe (entraver la prise de pouvoir politique du prolétariat).

À la fin du 19ième siècle la bourgeoisie ne se sent généralement pas encore menacée historiquement par la classe ouvrière. Elle mène en Allemagne et en France surtout une [18] lutte contre les influences religieuses sur l’éducation (idéologie laïque). Mais dès que le prolétariat devient une force politique, elle va rechercher dans l’arsenal ecclésiastique les arguments justifiant son attitude réactionnaire et conservatrice

2) Les étapes capitalistes de la formation

de la qualification de la force de travail au Québec

Il n’est donc pas possible dans l’esprit de Marx de céder à la tentation économiste dans l’analyse de la force de travail. L’aspect moral et historique devient alors fondamental.

Trois grandes étapes caractérisent le procès de formation de la qualification de la force de travail humaine :

- 1) la formation “sur le tas” directement dans le procès de production.

- 2) la formation réglementée par des accords directs entre la bourgeoisie et le mouvement ouvrier (écoles d’entreprise et centre d’apprentissage),

- 3) la formation prise en charge par l’État dans des institutions détachées de la production immédiate de biens et services.

L’apprentissage du futur artisan est le modèle fourni par toutes les sociétés pré-capitalistes.

- “... l’institution à laquelle appartiennent les apprentis nous apparaît d’une importance capitale : l’apprentissage durant cette période est en fait l’école technique d’autrefois. C’est dans l’atelier d’un maître que l’apprenti devrait apprendre toutes les techniques d’un métier durant une période de temps déterminée par le maître et n’avait qu’en de rares occasions à payer son apprentissage. En retour de l’instruction donnée, le maître bénéficiait du travail de l’apprenti et pouvait disposer des objets produits. Une fois son apprentissage terminé, le jeune homme pouvait offrir ses services, d’abord à titre de compagnon, ensuite comme maître. La boutique du maître était donc en dehors de la famille, la plus importante école de formation individuelle et sociale” Jean-Pierre Hardy et David Thierry-Trudel, Les apprentis-artisans à Québec, 1660-1815, Presses de l’Université du Québec, 1977, p. 4-5.

Contrairement à la famille paysanne où l’artisan est inclus de manière rudimentaire dans la socialisation de [19] l’enfant, l’institutionnalisation de l’artisan consacre une rupture entre la famille, lieu de production de l’être physique et l’atelier lieu de production de l’être de travail. L’organisation corporative des artisans est d’ailleurs contemporaine de la séparation politique des villes et des campagnes en Europe Occidentale du 11ième au 13ième siècle. Ce type d’organisme fondé sur la profession, le métier est en contradiction complète avec la constitution en classe du prolétariat. En effet la corporation professionnelle réunit dans une même organisation ouvriers et patrons qui pratiquent le même métier.

L’introduction du salariat va modifier cette situation :

- “L’introduction de coutumes britanniques par les artisans anglais vers la fin du 18ième a un tout autre effet sur le système d’apprentissage. En effet, les maîtres anglais, arrivant d’un pays en pleine transformation industrielle, amènent avec eux leurs méthodes de travail et celles-ci s’intègrent plus ou moins bien avec le système en vigueur au Bas-Canada. Leur manque d’intérêt évident pour les responsabilités traditionnelles des maîtres a pour conséquence immédiate de créer des tensions et à long terme de changer le système d’apprentissage. Plusieurs d’entre eux par exemple, négligent complètement leurs obligations vis-à-vis la pratique religieuse de leurs apprentis, introduisent l’anglais comme langue de travail et remplacent le soin et l’entretien des apprentis par des salaires.”

- Jean-Pierre Hardy et David-Thierry Trudel, op cit, p 184.

La création des premières manufactures capitalistes au Québec profite ainsi des qualifications créées par le système corporatif mais les incorporent dans un nouveau mode de production fondé sur la généralisation du salariat. Cependant le Québec voit son processus d’industrialisation volontairement retardé par l’Angleterre qui spécialise la vallée du Saint-Laurent dans la production de bois et de céréales. L’artisan devient salarié et se concentre dans l’industrie du bois et de ses dérivés.

Un semi-prolétariat d’origine rurale travaille dans les scieries tandis que les métiers liés au travail du bois (ex. : tonnelier) se dégradent (Cf. Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec 1760-1850, FIDES, 1971, Tome 2, p 399.). Il n’y a pas d’enseignement professionnel [20] spécifique avant la fin du siècle. Dans les premières manufactures le temps d’apprentissage s’émancipe des contraintes corporatives et devient peu à peu un résultat direct de la stratégie de développement du capitaliste. Mais les techniques artisanales de production subsistent. Ainsi le Québec construisait selon ces méthodes de nombreux navires de bois au début des années 1850 mais l’apparition de l’acier dans la construction navale enleva à la ville de Québec ses perspectives d’expansion dans la seule industrie de biens de production existante dans le Bas-Canada.

- “Au cours de la seconde moitié du 19ième siècle, les chantiers de Québec auraient dû s’adapter aux exigences nouvelles, c’est-à-dire aux nouvelles méthodes de construction navale qui eussent exigées de nouveaux matériaux, un emploi de main-d’oeuvre experte dans les techniques jusque là inconnues dans la région (...). En matière de capital et de main-d’oeuvre, Québec ne s’était pas écarté de la traditionnelle économie artisanale.” Albert Faucher, “La construction navale à Québec au 19ième siècle ; apogée et déclin” dans Histoire économique et unité canadienne, FIDES, 1970, p 249.

Faucher montre que les charpentiers étaient encore à ce moment propriétaire de leurs outils (Une économie de plus pour des patrons imprévoyants). La technologie de l’acier rendait ceci impossible :

- “La transformation technique obligeait les entrepreneurs à mettre sur pied un outillage important en priant le vieil artisan de ses outils. Mais qui pouvait financer l’entreprise ?” Albert Faucher, Ibid, p 251.

Les chantiers navals étaient dirigés par des patrons opposés à tout changement social et préférant surexploiter les ouvriers plutôt que d’investir à long terme dans la formation professionnelle et les machines. Québec fut ainsi éliminée comme centre important de construction maritime. Personne ne voulait financer une telle reconversion dans une région par ailleurs défavorisée par l’absence de minerai de fer et de charbon.

[21]

L’apprentissage sur le tas...

La naissance de la formation professionnelle

Dans la deuxième moitié du 19ième siècle, les techniques héritées du régime seigneurial sont de plus en plus un obstacle à la grande industrie. La construction des chemins de fer et particulièrement du matériel roulant allait engendrer la première main-d’oeuvre industrielle moderne au Québec. La première école d’entreprise est alors créée par le Canadien Pacifique qui cherche à se donner un personnel lié à l’entreprise en favorisant l’entrée à son service des fils de ses employés. Dans les grands oligopoles la présence d’une telle école, bien que coûteuse au départ permet de maintenir un “esprit-maison”, de créer une couche d’ouvriers qualifiés attachés à vie à l’entreprise où ils travaillent. Une conséquence sociale majeure en découle au Québec : la formation d’une élite ouvrière francophone très qualifiée passe par l’assimilation à la culture technique et à la langue anglaises.

Ce sont d’ailleurs des entrepreneurs anglophones qui initient au 19ième siècle à Montréal le premier “Mechanics Institute” où l’on offre des cours techniques de perfectionnement aux ouvriers et artisans. Le Conseil des arts et métiers, créé en 1875 est l’excroissance francophone de l’institution de langue anglaise. Tout au long du 19ième siècle existent certaines initiatives pour former des écoles professionnelles qui n’ont cependant de continuité qu’à l’orée du 20ième siècle.

[22]

Intervention de l'État provincial

dans l’enseignement technique

L’État intervient de haut en bas. Une école polytechnique est fondée à Montréal en 1873. Au Québec l’enseignement technique va non seulement être construit de haut en bas mais de manière complémentaire aux ressources en main-d’oeuvre qualifiée obtenue par l’immigration européenne. Il va donc s’agir de former des ingénieurs d’abord, des ouvriers qualifiés ensuite et des techniciens entre les deux, mais uniquement dans des branches industrielles bien circonscrites et non pour favoriser un développement intégré et homogène de la production comme en Allemagne par exemple. Ainsi l’école polytechnique se limite à fournir des cadres moyens à l’État et à la petite et moyenne entreprise canadienne-française et ne vise pas à favoriser l’apparition de “capitaines d’industrie”.

En 1889 le problème de l’enseignement technique est à peine abordé par la “Commission royale d’enquête sur les relations du travail et du capital” mise en place par le Parti conservateur du Canada. Comme l’enseignement est de juridiction provinciale, rien ne sera accompli au Québec avant 1907. Cette année là, le gouvernement Gouin fait passer une loi favorisant la construction d’écoles techniques à Montréal et à Québec (1911). D’autres sont créées par la suite à Hull, Trois-Rivières et Shawinigan. Une couche de techniciens francophones ou bilingues se structure peu à peu et se donne une Corporation professionnelle. Une Direction générale de l’enseignement technique est mise sur pied par une autre loi-cadre en 1926.

La réglementation étatique de la formation professionnelle poursuit son mouvement descendant pour toucher ensuite les ouvriers de métier. Des cours de métier sont ouverts dans les écoles techniques et la “Loi des conventions collectives” de 1934, d’esprit corporatiste, institue à nouveau des règles obligatoires pour l’apprentissage qui ne servent qu’à sous-payer les jeunes travailleurs. Dès [23] l’origine donc la convention collective loin d’être une conquête de la classe ouvrière est le carcan d’esprit corporatiste imposé à son action. On trouve dans les diverses législations provinciales de cette période, non pas une volonté de développer les compétences techniques des travailleurs québécois, mais un souci extrême de les discipliner.

N’oublions pas que l’Église et les administrations de l’État provincial voient encore dans la science et les techniques des phénomènes dangereux, d’autant plus que dans le mouvement ouvrier, les socialistes et les communistes s’en font les plus ardents défenseurs. Au contraire les intellectuels canadiens-français sont largement hantés par des mythes agriculturistes particulièrement virulents sous Duplessis.

La deuxième guerre mondiale en stabilisant définitivement une classe ouvrière francophone au Québec est l’occasion pour le gouvernement fédéral de mettre sur pied des programmes de formation professionnelle accélérée dans de nombreuses branches industrielles. Une importante couche d’ouvriers qualifiés apparaît alors, participe aux vagues de grèves de 1942 - 43, transforme profondément le syndicalisme et évidemment inquiète fortement les autorités politiques et ecclésiastiques.

En 1945, Duplessis de retour au pouvoir présente une “Loi de l’aide à l’apprentissage” conçue comme à l’habitude dans un esprit corporatiste avec pour but avoué l’encadrement moral de la classe ouvrière qualifiée. La Direction générale de l’enseignement technique publie alors un ouvrage à la prose savoureuse :

- “... Les désordres sociaux constatés dans les pays qui avaient spécialisé à outrance leur enseignement et qui en avaient éliminés tout rappel à la morale et par ailleurs le danger que présente pour les jeunes gens le passage de l’école primaire à la plus grande liberté des écoles spécialisées, incitèrent les autorités à inscrire au programme des études des cours de sociologie basé sur les principes de la Doctrine sociale de l’Église.”

- Jean Delorme et W. Frykel, Pour l’avenir des jeunes. L’enseignement spécialisé dans la province de Québec, Québec, 1945, p 59.

[24]

Dans la période maccarthyste qui marque l’Amérique du Nord dès le début de la guerre froide en 1947- 48, les milieux scientifiques et techniques semblent particulièrement susceptibles de déloyauté à l’égard de l’ordre bourgeois (Chasse aux espions qui travaillent pour l’URSS par exemple). La pratique technique ne peut plus à elle seule justifier la discipline. La morale catholique est donc appelé à jouer ce rôle. Elle le fait de manière très militante.

La SAINTE FAMILLE donne l’exemple...

[25]

|

MORALISATION D’HIER

Dans le manuel Question de Politique (1951) écrit par Jean Delorme et le prêtre Léo Brouillé à destination des étudiants des écoles professionnelles on peut lire cette définition négative du communisme :

- “Né du socialisme, le communisme est le parti de la violence. Selon cette doctrine, l’individu serait un animal entièrement guidé par ses instincts. Dieu n’existerait pas et la religion serait L’opium du peuple”. L’individu dépendrait entièrement de la société ; il en serait un simple rouage et ne devrait vivre que pour elle. Le mariage serait une convention et pourrait se dissoudre les enfants appartenant à la société.” (p 73)

Dans un autre ouvrage également soumis à la censure de l’Église, Questions de vie professionnelle (1954), Jean Delorme définit ainsi la finalité de l’enseignement professionnel, le travail...

- “Dès la création du monde, tous les êtres vivants furent soumis à la loi du travail promulguée par Dieu et à laquelle il a rattaché une peine à la suite de la faute de nos premiers parents” (p 14)

- “... il va de soi que le droit au travail est fondamental.” (p. 18)

On se trouve ici aux antipodes de la conception socialiste de l’activité humaine développée dans le Droit à la paresse de Paul Lafargue.

L’ouvrage de Jean Delorme consacre tout un chapitre à la formation professionnelle, il a été réédité jusqu’en 1966...

- “... la formation professionnelle doit s’appuyer sur un fond de vertus solidement établi et sur les qualités du coeur, de l’esprit et du caractère. La meilleure source de cette formation de base, partie essentielle de la compétence, se trouve dans les enseignements et l’action surnaturelle de l’Église... (.p. 87).”

|

[26]

Pour la période Duplessiste l’intervention de l’État est anarchique et sa seule cohérence réside dans l’effort de moralisation de la classe ouvrière. La formation professionnelle privée monopolise les secteurs de pointe de l’industrie et des services et l’État s’occupe surtout des centres d’apprentissage qui forment 60 p.c. de leurs effectifs dans le secteur de la construction. Un secteur commercial féminin apparaît également en pleine croissance. En 1960, un comité d’étude sur l’enseignement technique est mis sur pied avec à sa tête Arthur Tremblay. La réorganisation globale du système d’éducation proposé par la Commission Parent aboutit en 1964 à l’intégration du secteur professionnel secondaire public aux commissions scolaires régionales. Par la suite les écoles techniques sont absorbées par les Collèges d’enseignement général et professionnel (Cegep). Un réseau de techniciens supérieurs se constitue enfin au sein de l’Université du Québec.

La démarche patronale et celle de l’État québécois semblent alors diverger. Alors que le patronat réclame une distinction plus nette entre “technique” et “général” afin d’épargner à ses futurs employés qualifiés la vague de contestation estudiantine qui se propage dans la filière dite “générale”, les fonctionnaires de l’État au nom d’une certaine conception humaniste prônent une intégration progressive des deux filières.

La CEQ qui regroupe les professeurs des écoles de métier dénonce pour sa part la relégation de ceux-ci dans l’ensemble du réseau d’enseignement et la marginalité structurelle de l’enseignement professionnel.

La relégation et les moyens de la combattre

Il est possible de démontrer la relégation de l’enseignement professionnel à divers niveaux :

- 1) La disparité anglophone/francophone

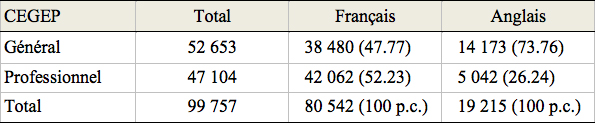

Il n’est pas possible de démontrer la réalité de la disparité nationale dans la répartition “général/professionnel” au sein de l’enseignement secondaire (Cf. Tableau I)

[27]

TABLEAU I

Clientèle scolaire dans le réseau secondaire

selon la langue d'enseignement en 1974-1975

Source : Annuaire du Québec 1975/76, p. 529.

On ne peut trouver des preuves statistiques que dans le réseau collégial (Cf. Tableau II), où la proportion des anglophones destinés au secteur professionnel (26,24 p.c.) est de moitié inférieure à celle des francophones (52,23 p.c.).

TABLEAU II

Clientèle scolaire dans renseignement collégial

selon la langue d'enseignement en 1974-75.

Source : Annuaire du Québec, 1975-76, p. 539.

[28]

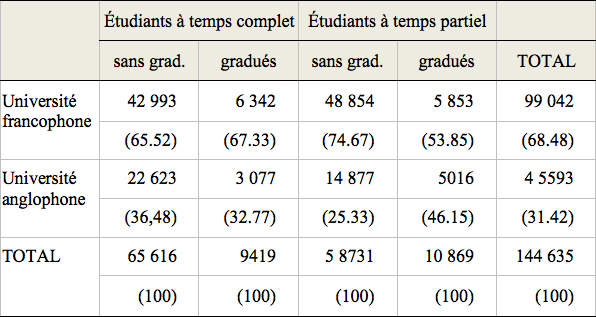

Ce phénomène est encore plus évident à l’Université pour les étudiants gradués (Cf. Tableau III).

TABLEAU III

Population universitaire au Québec en 1976

Annuaire du Québec 1978-79, p. 542.

Si la présence d’une population d’immigration récente permet de voiler la disparité dans le secteur secondaire, l’assimilation de francophones au secteur collégial professionnel anglophone cache une partie de l’important écart dans ce domaine.

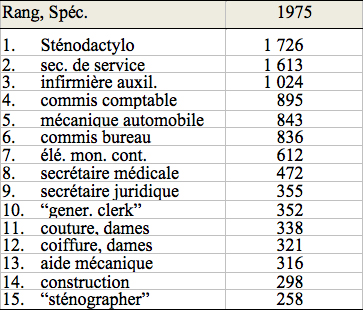

- 2) la répartition par sexes

Il y a une sur représentation féminine dans l’ensemble du secteur professionnel secondaire (60 p.c. en 1971-72). Cependant la filière courte voit une plus grande proportion d’étudiants s’y concentrer. Le poids important du secteur des sciences (secrétariat et santé) explique à la fois la surreprésentation dans l’ensemble du secondaire professionnel et la concentration dans quelques spécialisations comme sténodactylo, secrétaire, infirmière, commis, coiffure.

[29]

- 3) la répartition régionale

Il est intéressant de remarquer la corrélation entre la disparité Montréal/régions et la sur-représentation des régions dans les diplômés de l’enseignement professionnel (Cf. Tableau IV).

TABLEAU IV

Répartition procentuelle des diplômés de l’enseignement secondaire,

formation générale et formation professionnelle par région administrative,

Québec 1975

Source : MEQ, Diplômés 1975, sept. 1977, Québec p 110.

[30]

Ces constatations ne peuvent cependant donner une parfaite image du milieu étudiant du secondaire professionnel. Il est de la plus grande importance de définir précisément les tâches concrètes enseignées. Chaque métier est perçu dans un certain ordre hiérarchique aussi bien par les étudiants que par les enseignants. Ainsi électricien est considéré comme supérieur à charpentier et secrétaire à vendeuse. L’enquête sociologique doit donc nuancer les statistiques globales par des études de trajectoires personnelles qui restent à effectuer.

TABLEAU 5

Diplômés de l’enseignement professionnel secondaire

pour les 15 premiers métiers par ordre décroissant :

Source : MEQ, Diplômes 1975, sept. 1977, Québec, p 100.

Le poids du secteur des services est écrasant. Comme les mécaniciens en automobile se destinent généralement à la réparation on ne remarque que l’électricité, l’ajustage mécanique et la construction comme métiers industriels.

[31]

L’enseignement secondaire professionnel forme pour les 3/4 de ses effectifs de futurs employés du secteur des services. Il reflète donc dans une large mesure la structure occupationnelle propre au Québec où l’industrie étant contrôlée par des capitaux étrangers n’engendre pas un secteur professionnel lié à l’ensemble de la formation sociale. En conséquence le Québec accumule les dysfonctionnements propres au mode de production capitaliste (sélection par l’échec, absence de continuité dans la formation professionnelle, dévalorisation des diplômes) et à sa situation de société dominée (formation des techniciens et ingénieurs dans le réseau anglophone ou recrutement à l’étranger pour l’industrie de pointe).

L’inadéquation du réseau d’enseignement professionnel avec l’industrie est en partie liée à l’intervention de l’État provincial québécois qui ne se fait pas toujours le porte-parole du capital industriel mais défend avant tout les intérêts des secteurs sociaux contrôlés par des canadiens-français. Or dans le domaine industriel ceux-ci ne sont présents que dans les petites et moyennes entreprises généralement peu favorables à l’extension du réseau d’enseignement professionnel. Elles préfèrent former sur le tas et ainsi ne pas reconnaître la valeur marchande d’un diplôme délivré par l’État et économiser par un raisonnement à courte vue les frais entraînés par la formation professionnelle planifiée.

- 4) les voies d’une résolution du problème

Les grandes tendances actuelles vont offrir les possibilités suivantes de restructuration du système d’éducation professionnelle :

- a) Séparation des institutions techniques de celles de la filière générale afin de répondre aux besoins des grandes entreprises industrielles multinationales.

- b) Maintenir le réseau actuel en l’adaptant à une politique établie par l’État provincial pour défendre les intérêts des secteurs économiques contrôlés par les francophones dans un cadre capitaliste.

- c) Intervention des organisations syndicales dans ce réseau pour contrôler la formation de la force de travail par les travailleurs eux-mêmes.

[32]

Dans cette dernière perspective, l’enseignement professionnel moins que tout autre, ne peut être l’objet d’énoncés moraux ou de critique dogmatique. Les temps de l’intégrisme catholique sont passés et rien ne pourra le remplacer par un discours officiel d’opposition assaisonné de fonctionnalisme ou de structuralo-marxisme. Marx considérait en 1867 l’impossibilité pour la bourgeoisie de donner une réelle formation professionnelle à la classe ouvrière, c’est donc cela qui fait problème. Si les travailleurs avaient à leur disposition des écoles techniques où les syndicats et autres organismes populaires avaient un pouvoir final de gestion et de décision, chacun d’entre eux pourrait monnayer plus favorablement sa force de travail à l’embauche. Une information réaliste sur les futures conditions de travail des étudiants éviterait les désillusions qui bouleversent des espoirs d’ascension sociale et permettrait de préparer la classe ouvrière à des transformations sociales de longue haleine.

Généraliser le travail industriel permettra ainsi de réduire les heures de travail à l’échelle individuelle et de créer le temps libre nécessaire à l’autogestion par les producteurs de la société toute entière. Marx se faisait l’avocat d’une éducation polytechnique intégrée (sport, industrie, théorie) et non semblable à celle donnée dans les Ecoles polytechniques classiques de la bourgeoisie qui cherchent à créer un corps d’officiers et d’ingénieurs isolés du reste de la société. Imposer un contrôle ouvrier sur la formation professionnelle est donc parfaitement conforme aux luttes déjà accomplies par la classe ouvrière en ce domaine et s’inspire dans l’esprit et à la lettre des thèses de Marx.

Par ailleurs les développements technologiques récents du capitalisme posent de manière toujours plus actuelle la question suivante : Science et technique, au service de qui ? et obligent à définir une théorie de l’éducation socialiste (Voir Stephen Castles et Wiebke Wustenberg, The Education of the Future, Pluto Press, Londres, 1979, 220 p.).

Faut-il séparer le “professionnel” du “général” comme le demande le patronat pour les Cegeps ? Pourquoi pas si les organisations syndicales concernées peuvent déterminer seules les structures et le fonctionnement de l’ensemble [33] du réseau. Après tout ce qui est bon pour l’Ordre des médecins d’après la morale dominante devrait l’être également pour la majeure partie des salariés. Il ne s’agirait certes pas d’un retour au corporatisme, car les patrons seraient exclus dès le départ de tels établissements (Ce que Marx pose comme revendication première des socialistes dans sa “Critique du Programme de Gotha de 1875). Bâtir des écoles industrielles prises en main par les producteurs eux-mêmes permettrait également d’écarter l’influence de la hiérarchie catholique qui s’exerce dans les commissions scolaires. Le capitalisme a pris à l’être humain la responsabilité de sa propre formation professionnelle au nom des “exigences de l’économie”. Le socialisme doit être au contraire un projet de société où l’autogestion doit commencer par la libre détermination de son propre destin personnel. Filières “générale” et “professionnelle” sont donc les deux facettes de l’aliénation dans l’éducation contemporaine : intellectualisme sans créativité sociale et utilitarisme quotidien en sont les caractéristiques spécifiques.

Il y avait bien plus d’humanisme dans une machine à vapeur que dans tous les discours philosophiques du 18ième siècle, mais l’ouvrier ne le pressent plus et l’ordre dominant s’est au contraire empressé de faire de la machine un instrument d’asservissement.

Pourtant avant d’entraîner des machines-outils, la machine à vapeur permettait de pomper l’eau des mines de charbon et évitait ainsi de nombreuses morts par noyade. L’idée même de ces machines provenait d’ouvriers particulièrement ingénieux qui cherchaient à économiser l’effort dans le travail. Les machines ont ensuite été appropriées par le capitalisme.

Sa technologie est devenue la Technologie, la seule possible alors qu’une autre conception de la société aurait engendré une technologie toute différente dans ses fins. La civilisation capitaliste a réalisé l’extraordinaire paradoxe consistant à se fonder matériellement sur les progrès technologiques et en même temps à reléguer, voire mépriser le travail manuel créatif qui les a rendus possibles. Toutes ces contradictions se retrouvent concentrées dans le réseau scolaire de l’enseignement professionnel.

[34]

[35]

Le débat sur ce sujet au Québec n’est pas encore sorti de la polémique opposant les partisans de la “technique” à ses détracteurs. Les premiers s’inspirent d’une idéologie libérale liée à la bourgeoisie industrielle nord-américaine, les autres proviennent des courants corporatistes cléricaux, des notables et se retrouve aujourd’hui dans certains courants écologiques. La Révolution Tranquille a synthétisé ces deux conceptions dans la perspective de formation d’un “humanisme technique” défini comme suit par le rapport Tremblay :

- “Cet humanisme de l’homme en situation professionnelle et sociale n’est pas moins universel que le premier dans ses intentions et ses idées. Les buts de l’enseignement professionnel diffèrent de ceux de l’enseignement général, il est donc logique que l’humanisme du premier se dissocie de celui du second.”

- Rapport du comité d’étude sur l’enseignement technique et professionnel, Tome II, Editeur du Québec, 1962, p 84.

La culture technique vise donc à faire des “producteurs” et la filière générale “d’honnêtes citoyens”. Cette idéologie absurde ne reflète pas la réalité du capitalisme et celle des capitalistes eux-mêmes qui sont par définition plus proches des techniques que de la morale qui protège leur domination. Cette morale est essentiellement petite-bourgeoise. Elle se présente comme “populaire” mais sert d’intermédiaire entre le grand capital et la classe ouvrière. La perpétuation des valeurs petites-bourgeoises, à la fois anti-capitalistes et anti-prolétariennes a conduit au Québec à la subordination (entre autres) de l’enseignement professionnel aux exigences morales et sociales des élites dominantes d’expression francophone. La culture technique dans ce cadre ne vise donc pas à développer les capacités de transformation chez un étudiant mais à reproduire la morale et la discipline pour en faire un “bon travailleur” soumis à ses patrons.

En ce domaine les pensées de l’humanité évoluent très lentement. Ainsi les tirades de Jean Delorme, directeur général de l’enseignement technique sous Duplessis, contre les “doctrines subversives” se prolongent elles encore aujourd’hui dans ce passage du Livre Vert sur l’enseignement primaire et secondaire publié en... 1977 parle Ministère [36] de l’Éducation de Jacques-Yvan Morin, tête dirigeante du Parti Québécois :

- Il convient de rappeler que l’école reconnue comme catholique est celle qui accepte ouvertement la dimension religieuse comme partie intégrante de son projet éducatif et la conception chrétienne de l’homme et de la vie comme principe d’inspiration et comme norme de son action éducative” (p. 64).

Il convient également de rappeler que le réseau professionnel francophone au Québec est l’aspect le plus évident de la domination de classe exercée par les élites francophones sur le prolétariat québécois.

La présence d’un réseau d’enseignement professionnel non dévalorisé ne peut en fin de compte qu’être le produit d’une économie collectivement planifiée par les producteurs. Dans une telle société la modification des qualifications pourrait dans une large mesure être prévue. Le réseau professionnel deviendrait alors logiquement le seul réseau scolaire. La filière dite “générale” disparaitrait car l’activité culturelle ne serait pas l’apanage d’une institution particulière comme l’école, mais dispersée en de multiples groupements humains sans statut formel. Dans les sociétés en transition vers le socialisme l’apprentissage des sciences et des techniques aura un rôle prépondérant, car la diffusion de ce type de savoir aujourd’hui est la précondition de la diffusion du pouvoir de gestion sociale dans les plus grands nombre d’individus. Il s’agit d’ici là de réclamer une formation technique généralisée et continue dès la fin du secondaire jusqu’à une éventuelle Université Technologique du Québec contrôlée par les organisations de producteurs.

Charles Halary

NOTES

[1] L’approche marxiste en matière d’analyse du système scolaire a largement été influencé par Baudelot et Establet, L’école capitaliste en France (Maspero, 1971) et ce texte doit fort peu aux écrits de Marx et Engels rassemblés dans Critique de l’éducation et de l’enseignement (Maspero, 1976)

[2] Le livre de C. Freinet, Pour l’Ecole du peuple (Maspero, 1969) résume cette perspective polytechnique de la formation scolaire.

|