|

Marie-France LABRECQUE

Professeure titulaire, département d’anthropologie, Université Laval

“Yucatán 1973-1974: le terrain

en milieu rural et prolétaire”.

Un texte publié dans l’ouvrage sous la direction de Serge Genest, La passion de l’échange : terrains d’anthropologues du Québec, chapitre XI, pp. 233-256. Montréal: Gaëtan Morin, éditeur, 1985, 309 pp.

Introduction Introduction

-

- Un projet de recherche sur le Yucatán

- Le terrain et ses questionnements

- Les conditions matérielles du terrain

- Les femmes comme médiatrices

- Travailler en s'amusant : oui mais

- Les suites du terrain

-

- Bibliographie

-

- Remerciements

-

- Illustration 1. La double contrainte

- Illustration 2. Mexico

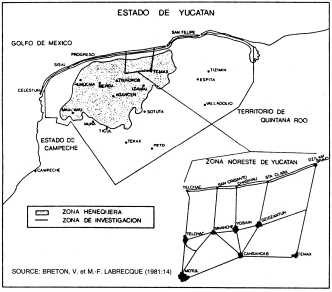

- Illustration 3. ESTADO DE YUCATÁN

Introduction

C'est avec un soupir de soulagement qu'un matin de juillet 1973, je m'embarquai dans l'avion qui me mènerait de Montréal à Mexico et de là, à Mérida, capitale du Yucatán. Même si je laissais derrière moi, et pour toujours, un ami très cher, même si je m'étais écrasé le pouce dans la portière du taxi en lui disant adieu, même si ma thèse de maîtrise n'était pas tout à fait terminée, j'échappais en quelque sorte à une situation oppressante, celle de l'étudiante dépendante. Même si mon statut demeurerait le même, cette fois, je le sentais, j'étais prête à travailler de façon autonome d'autant plus que dans la recherche où je m'insérais, on me laissait pratiquement la responsabilité d'un secteur d'enquête.

Enfin, à vingt-trois ans, quelqu'un me traitait en professionnelle. Il est vrai que j'étais préalablement passée par une série d'épreuves assez concluantes pour que désormais on me fasse confiance. En effet, pendant huit mois, en 1970 et 1971, j'avais effectué un séjour dans les terres de basse montagne de la Sierre Norte de Puebla dans un village totonaque. Engagée dans un inéluctable processus de prolétarisation, la majorité de la population de ce village vivait dans des conditions matérielles particulièrement difficiles. La collecte des données s'était révélée des plus pénibles à cause du caractère unilingue totonaque de la population et aussi en vertu du manque de disponibilité des informateurs qui, étant donné les conditions précaires de l'économie, travaillaient aux champs de la « barre du jour » au couchant. Pour satisfaire aux normes de la recherche dans laquelle j'étais engagée, je n'avais trouvé d'autres solutions que de passer mes questionnaires entre 4 h 30 et 8 h 30, et entre 18 h et 20 h. Autrement dit, je commençais et finissais ma tournée à la lueur de la lampe de poche (la nuit tropicale « tombe » à 18 h pile), à moitié terrorisée malgré (et peut-être à cause de) la présence de don Feliciano, mon fidèle interprète. Par ailleurs, je ne m'étais jamais remise du choc initial que m'avait causé l'ampleur démographique de ce village. Alors que les villages dans lesquels se retrouvaient mes camarades de la recherche ne dépassaient pas 700 ou 800 habitants, celui dont j'avais la responsabilité en comptait 1861 !

La double contrainte

Mexico

Formée aux monographies classiques, à l'enquête exhaustive et aux méthodes correspondantes, j'étais assez désorientée. Bien plus, j'étais même isolée au sein de l'équipe dont je faisais partie, puisque j'étais la seule à qui incombaient ces problèmes d'isolement géographique, d'unilinguisme et enfin d'échantillonnage. Parce que l'on ne comprenait pas mon désarroi et parce que je ne saisissais pas les buts d'une recherche élaborée sans ma participation et sans l'implication des chercheurs, j'ai dû travailler d'une façon passablement étriquée. Si l'on ajoute à tout cela le vide théorique et politique dans lequel je me trouvais à cette époque, il est encore étonnant que j'aie réussi a écrire une thèse de maîtrise qui se tienne.

Il y manquait un engagement par rapport au terrain, engagement que je finirais par acquérir au cours de la recherche au Yucatán.

Un projet de recherche sur le Yukatán

Le charme et le pouvoir d'attraction du projet Yucatán -comme on le désignait alors à l'Université Laval - venaient du fait que l'on sentait chez son responsable une préoccupation réelle pour la formation des chercheurs sans que les ambitions scientifiques n'en soient pour autant reléguées au second plan.

L'équipe de recherche était déjà à peu près formée et la subvention demandée lorsque j'ai pris connaissance du projet en décembre 1972. Rattaché à l'anthropologie économique, domaine encore empêtré à l'époque dans le débat formaliste-substantiviste, mais intégrant des éléments du matérialisme historique, ce projet se proposait de couvrir trois secteurs différents de la production : l'agriculture, la pêche et l'artisanat. Une certaine part de l'originalité venait du fait que pour une fois, on délaissait l'étude des typiques Mayas des hautes terres du Chiapas et du Guatemala pour considérer ceux, moins colorés, des basses terres du Yucatán. Bien plus, on se consacrerait à une région traditionnellement négligée par l'anthropologie des paysanneries, la région henequenera située au nord-est de Mérida. Le projet nous permettrait aussi de nous rattacher à une certaine tradition ethnographique (l'étude des paysanneries), tout en nous en distançant par une nouvelle orientation théorique (le marxisme).

ESTADO DE YUCATÁN

À part un voyage au Yucatán en 1971, je ne connaissais strictement rien de cette région ni de ses habitants, si ce n'est la célèbre monographie de Redfield et Villa Rojas, Chan Kom (1962). En fait, j'en savais plus long sur les Mayas préhistoriques, fameux bâtisseurs des pyramides de Chichén ltzá, Uxmal et Tulum, que sur leurs descendants contemporains. Habituée au climat tempéré et même froid de la Sierre Norte de Puebla, c'est la chaleur torride qui m'avait le plus frappée lors de mon premier voyage au Yucatán. J'y avais même été assez malade pour devoir m'y faire traiter. Je m'étais ensuite réfugiée au Chiapas, où le climat frais me convenait beaucoup mieux. Je n'avais donc pas retenu grand-chose de mon court séjour au Yucatán.

Malgré mon expérience préalable de terrain, je partais donc à zéro dans ce nouveau projet de recherche. J'ignorais tout de la région henequenera, jusqu'à la signification même du mot henequen. Je ne savais rien non plus de la réforme agraire dans cette région du Mexique et encore moins des problèmes précis qu'affrontait la population. J'aurais jusqu'au mois de juillet 1973 pour dépouiller quelques sources concernant la région. J'y apprendrais que le henequen est un agave, mieux connu sous le nom de sisal, et qu'il fournit une fibre végétale fort utile, notamment pour la confection de la corde lieuse utilisée même par nos fermiers. J'apprendrais aussi rapidement que la réforme agraire appliquée principalement dans les années 1940 visait une complémentarité entre la propriété collective des producteurs appelés ejidatarios et la propriété privée des ex-hacendados (grands propriétaires terriens). Je savais également que l'État, par l'entremise de la Banque agraire et de Cordemex, contrôle la production, la transformation et la mise en marché de la fibre de henequen. Il me restait tout à apprendre : des gens, de leur vécu, de leurs attentes et de leurs aspirations.

C'est donc par un beau soir de juillet que l'équipe (trois membres plus deux conjoints) débarque à Mérida. On avait convenu de commencer l'enquête par l'examen du secteur agraire à l'automne 1973, reportant à l'été 1974 l'étude des secteurs de la pêche et de l'artisanat. Dans la planification de la recherche, on avait prévu un séjour d'un mois à Mérida afin de compléter notre documentation et de rencontrer des chercheurs et des personnes-ressources qui pourraient guider notre démarche et aussi, faut-il l'avouer, qui nous dépanneraient en cas de besoin.

Au bout d'un mois, après avoir transcrit des pages et des pages de données tant à l'Université du Yucatán qu'aux agences locales des divers ministères, après avoir fait quelques incursions dans la région henequenera, nous étions enfin en mesure de sélectionner des villages dans lesquels pourrait se dérouler une enquête ethnographique plus approfondie. Chacun des membres de l'équipe devenait responsable d'un ou deux villages situés à proximité les uns des autres. Cet arrangement garantissait à la fois l'autonomie des chercheurs tout en leur permettant de se rencontrer et d'échanger s'ils le désiraient.

Quant à moi, j'étais surtout heureuse de quitter la ville. Mérida comptait alors plus de 300 000 habitants ; le tourisme nord-américain y était fort développé et j'étais facilement agacée du fait que l'on s'adresse à moi d'abord en anglais (alors que je parle couramment l'espagnol), me confondant ainsi avec les Américains. En tant que Québécoise francophone, je n'étais pas au bout de mes peines quant à mes problèmes d'identité nationale. La situation ne se présenterait pas de la même façon dans les villages, où la plupart des gens croyaient au point de départ que j'étais une de ces étudiantes de Mexico qui, avant d'obtenir son diplôme, vient faire son servicio (sorte de stage dans ce cas précis) au Yucatán, comme cela se fait couramment. Ainsi, même si aucun des villages où j'allais séjourner n'avait auparavant accueilli d'anthropologue, ma présence ne surprenait guère. On s'étonnerait seulement de m'entendre dire que le Québec, c'est plus loin que Mexico et que le français que je parle ne se mange pas [1].

Généralement ces notions de géographie, en plus d'ébranler mon vieux fond de chauvinisme nationalitaire, servaient à briser la glace et à expliquer le sens de ma présence. À ma grande surprise, celle-ci n'a jamais soulevé le flot d'indignation auquel je m'attendais. J'aurais dû être définitivement rassurée sur mon travail, mais je ne l'ai jamais été.

Maintes fois, j'ai été secouée par le caractère pervers de la relation entre l'anthropologue et ses informateurs. Le fait, de moins en moins courant, qu'ils proviennent de cultures différentes ne me dérange pas. Par contre, qu'ils appartiennent généralement à des classes différentes et antagoniques et que ce soit sur cette base que la relation entre eux s'établisse, m'inquiète et me paralyse lorsque j'y pense. Mais ce qui est plus embêtant, c'est que la question n'a pas de solution. Il serait naïf de croire qu'elle se résout par un retrait personnel de l'anthropologie ou par l'abolition de toute discipline humaine de ce type. C'est politiquement que la question doit se confronter et cette confrontation ne cesse jamais. J'imagine d'ailleurs que c'est la façon dont s'effectue cette mise en question qui détermine l'attitude vis-à-vis la recherche et les partis pris tant de la recherche que de la mise en forme de l'analyse. L'histoire de mon séjour au Yucatán en 1973-1974 et de ses suites concerne en fait le processus d'explication de cette confrontation politique. Depuis, il n'est pas un jour sans que la prise de position, qui en a découlé, n'ait de retombées et de conséquences pour moi à tous points de vue. Bien sûr, je m'en tiendrai ici au point de vue professionnel.

Le terrain et ses questionnements

Malgré son caractère exotique, cette recherche ne constituait absolument pas une aventure. Elle avait été planifiée de façon aussi serrée que possible par le responsable. Quant à moi, je voyageais enfin avec un bagage théorique qui me rendait un peu moins craintive quant au sujet à traiter. Dans l'année précédant la recherche, j'étais passée d'une conception assez romantique de la paysannerie à une approche plus méthodique puisée dans Lénine. Il m'a néanmoins fallu ce terrain au Yucatán, et plusieurs années ensuite, pour seulement saisir toutes les dimensions dialectiques de cette méthode. Ce qui me semblait facile à l'époque m'apparaît aujourd'hui d'une complexité incroyable. C'est peut-être la raison pour laquelle de moins en moins de personnes se définissent comme marxistes actuellement. Chose certaine en tous cas, les concepts avec lesquels je suis partie ont été soumis à rude épreuve au contact des situations concrètes. Ils en sont revenus transformés et moi qui me croyais marxiste au départ, je ne le suis devenue que récemment.

Qu'on soit marxiste ou non, l'ampleur des connaissances empiriques qu'il faut contrôler avant même de pouvoir parler de son terrain est de nature à décourager toutes les personnalités un tant soit peu pantouflardes. Contrairement à ce que croient les néophytes de bonne ou de mauvaise foi, ni les « rapports de production » ni les « forces productives » ne se promènent dans la rue. Perspective marxiste ou perspective neutre (quelle blague !), la cueillette des données constitue un processus long et ardu. Les difficultés sont quelquefois décuplées avec l'importance démographique des entités à étudier, à plus forte raison s'il s'agit d'anthropologie économique pour laquelle les données quantitatives prennent une grande importance.

Comparés à d'autres régions ou à d'autres sujets d'intérêt des anthropologues en économie, les villages de la zone henequenera sont énormes. En effet, en 1970 la population moyenne des 106 villages de cette zone atteignait 3 284 habitants. Les deux villages dans lesquels je séjournais comptaient respectivement 3 151 et 5 884 habitants.

On avait bien pensé effectuer un grand nombre de questionnaires concernant la production agricole. Cependant, après en avoir testé la forme auprès d'une cinquantaine de maisonnées, les membres de l'équipe se sont rendus compte qu'en tant qu'ejidatarios, les producteurs partageaient des conditions socio-économiques passablement uniformes. Qu'il suffise ici de dire que, dans la région henequenera, être un ejidatario équivaut dans les faits à la condition d'un salarié agricole qui aurait un gagne-pain assuré et obligatoire pour au moins deux jours par semaine. Le reste du temps l'ejidatario est un chômeur ou, au mieux, un salarié agricole qui n'a pas de gagne-pain assuré : il faut qu'il sollicite, semaine après semaine, les grands propriétaires de plantation pour pouvoir travailler.

Le constat du caractère plus ou moins approprié des questionnaires systématiques a soulagé tout le monde, autant les chercheurs que les informateurs. Il faut dire que, comme tous les membres de sociétés fortement centralisées, les Mexicains sont soumis à toutes sortes de questionnaires et d'enquêtes menées par des fonctionnaires de tout acabit. Aussi n'est-il pas rare que les taxes, les impôts et les obligations de toutes sortes soient haussés conséquemment au passage de l'un d'eux. Il est surprenant que la majorité des informateurs rencontrés avec un questionnaire s'y soient prêtés de bonne grâce. En fait, je n'ai qu'un souvenir désagréable, celui de ce pentecôtiste (oui ! il y en a là-bas aussi) qui, après avoir consenti à l'« interrogatoire » auquel il n'a pas répondu, m'a fait m'embourber dans une discussion métaphysique sur le sens de l'être suprême dans ma vie.

Dans un autre ordre d'idées, j'étais heureuse de l'abandon des questionnaires au-delà du nombre déjà effectué parce que, physiquement, il n'y avait là rien de particulièrement réjouissant. Même s'ils sont de type concentré, les villages sont très étendus. L'usage de la bicyclette est rendu difficile en raison du caractère très approximatif du tracé des rues périphériques. La plupart du temps, il ne s'agit que d'un sentier contournant les immenses dalles rocheuses si caractéristiques du Nord du Yucatán. Il n'y a qu'une solution : marcher. Or il n'y a là rien de particulièrement amusant lorsque la température atteint 45˚C sur le coup de midi. C'est pourtant là, le seul moment convenable pour rencontrer les travailleurs chez eux puisqu'ils rentrent alors des champs pour le repas du midi et pour la sieste. Après la sieste, plusieurs producteurs retournent dans les champs. Ceux qui ont un deuxième métier (élevage, fruticulture, agriculture, menuiserie) s'y adonnent à ce moment-là. Les autres enfin vont faire un tour du côté de la mairie et de la place centrale, point de convergence des promeneurs. C'est là que se tiennent les gens « importants » : les membres du conseil municipal, les dirigeants de l'ejido, les représentants des grands propriétaires fonciers des alentours. Sous des apparences de flânerie, les promeneurs sont probablement en train de négocier un emploi pour le lendemain ou, encore, un poste pour un membre de leur famille. L'anthropologue a d'ailleurs intérêt, elle aussi, à aller faire un tour de ce côté : elle peut y trouver des informateurs tout à fait précieux.

Je crois bien que c'est là que j'ai rencontré pour la première fois don « Chocolaté » qui, par la suite, deviendrait un de mes informateurs. Comme 90% de ses covillageois de sexe masculin au-dessus de 16 ans, don Chocolate était membre de l'ejido. Régi par le Departamento de la Reforma Agraria, l'ejido moderne constitue une entité juridique correspondant à un mode particulier de tenure de terre et à un regroupement spécifique de travailleurs.

Je savais au départ que l'ejido est le résultat de la réforme agraire et provient de J'expropriation des haciendas dont il ne reste que des propriétés foncières ne dépassant pas 300 hectares. Les terres regroupées en ejido sont mises en valeur par l'ensemble des travailleurs descendant soit des anciens peones des haciendas, soit des paysans libres des villages qui n'avaient pas de terres. Les crédits nécessaires à cette mise en valeur proviennent de l'État par l'intermédiaire de la Banque agraire. Le niveau de crédit est d'abord calculé à partir de l'estimation des coûts qu'entraîne normalement la production de la fibre dans un ejido ; si l'on en demeurait là, le crédit alloué ne suffirait nullement à assurer le maintien et la reproduction de la force de travail de tous les ejidatarios. En vertu de la loi agraire, l'ejido est un droit et l'État ne peut chasser les ejidatarios sous prétexte que le niveau de production n'est pas suffisant.

Très rapidement, j'ai appris que dans la région henequenera, on assure à l'ejidatario une tâche minimale dans l'ejido, qui souvent ne correspond qu'à une ou deux journées de travail par semaine. Il n'y a pas suffisamment de travail pour tous et même que certaines tâches de l'ejido sont effectuées deux ou trois fois de plus que nécessaire : on s'en voudrait de garder les ejidatarios inactifs ! Le paiement de ces tâches supplémentaires (comparativement à celles qui seraient strictement requises) vient gonfler les coûts de production, ce qui oblige l'État à attribuer plus de crédits à l'ejido. À première vue, cette opération financière revêt toutes les apparences d'un subside à la production qui, bien sûr, ne profite qu'aux bénéficiaires.

La notion de subside ne tient pas lorsqu'on sait que l'ejido doit en principe rembourser ce crédit à l'État. C'est sur la base de la valeur de sa production en fibre qu'il pourra le faire. Or, en même temps qu'il accorde le crédit aux ejidos, l'État, par l'intermédiaire de la Banque agraire, évalue leur production. Sous les apparences d'une échelle de prix « objective », ceux attribués pour telle ou telle qualité de fibre sont en quelque sorte arbitraires, du moins lorsqu'on se place du point de vue des ejidatarios. En 1974, le prix payé pour la meilleure qualité de fibre - qui n'existe d'ailleurs que théoriquement - était de 2,40 pesos le kilo. Or, le prix obtenu sur le marché international par la même institution, via son organisme de mise en marché Cordemex, atteignait 7, 10 pesos. L'écart entre les deux prix équivaut ni plus ni moins au profit que réalisera l'État une fois le produit mis en marché. Ainsi les prix fixés par la Banque agraire n'ont rien d'arbitraire et traduisent clairement la logique même des capitalistes. Quand on sait que la production du henequen au Yucatán atteint quelque 110 000 tonnes annuellement, on se représente facilement le fossé qui se creuse entre les revenus des ejidatarios et ceux de l'État.

D'aucuns persistent à dire que personne ne s'enrichit avec le henequen. Il ne s'agit, à mon avis, que de connaître l'appartenance de classe de son interlocuteur pour interpréter cette affirmation. L'ejidatario meurt de faim. Des enquêtes le prouvent et je l'ai constaté. Il faut voir le luxe incroyable de certains quartiers de la ville de Mérida pour savoir qui le henequen fait vivre.

Dans ce contexte, on comprendra sans doute tout le caractère inadéquat et inapproprié de l'utilisation du mot « crédit » pour désigner les miettes que l'on jette aux ejidatarios. Ce que ces derniers reçoivent, même sous l'appellation pompeuse de « crédit hebdomadaire », équivaut ni plus ni moins à un salaire en termes de rapport de production. Ce qui se cache derrière ce salaire lie et oppose deux classes antagonistes.

Cela m'a évidemment pris quelques mois et beaucoup d'entrevues et de dépouillement de journaux et de rapports économiques pour me rendre compte et surtout pour comprendre ce qui se passait - et se passe encore - au Yucatán. Ce sont surtout les événements et les circonstances qui m'ont finalement convaincue que la lutte des classes ne correspond pas seulement à un concept abstrait : elle s'inscrit en marques indélébiles dans la chair même d'une certaine portion de la population.

Ainsi, à la fin de mon premier séjour au Yucatán, la Banque agraire a attribué un boni de productivité (boni remis collectivement à chacun des quelques groupes de travail composant l'ejido). Désormais don Chocolate, qui entre-temps m'avait guidée dans mon apprentissage de l'économie ejidale, n'avait plus le temps de me parler. Il s'était mis à travailler comme un fou, entraînant ses camarades à faire de même. Comme tous ne s'impliquaient pas de la même façon, le boni n'était jamais proportionnel à l'effort que lui et ses semblables produisaient. Par la suite don Chocolate a exigé, comme la loi le permet, que la Banque agraire forme un groupe plus petit, mais ne rassemblant que de « bons » travailleurs, auquel elle attribuerait son fameux boni. Ce genre de scission entre travailleurs s'est bientôt généralisé à tout l'ejido.

L'opération « boni » me rappelait étrangement celle utilisée par Volvo dans ses usines et qui consiste en la formation d’« équipes autonomes » de travail. Celles-ci sont responsables de l'ensemble du procès de travail, ce qui est très valorisant puisque cela contrecarre l'éclatement et la parcellisation du métier. Cependant, la compétition qui s'instaure entre les équipes favorise la division des travailleurs. Ce qui, en Suède, s'appelle de l'émulation devient carrément de la témérité au Yucatán, dans les conditions qui y prévalent. Chez don Chocolate, en tous cas, cette émulation - qu'on l'appelle comme on voudra - a eu des conséquences désastreuses.

Deux ans après l'instauration de ce système d'équipes autonomes, lorsque j'effectuai une brève visite chez don Chocolate, sa famille avait meilleure allure et la maison était un peu retapée. Don Chocolate avait néanmoins vieilli de quinze ans et parlait d'une opération relativement bénigne comme de sa mort prochaine. Comme le disent les gens de la place, il était devenu « neurasthénique ». Par ailleurs, la situation générale du village était encore plus aberrante qu'auparavant. L'image que j'avais devant moi ne correspondait absolument plus au concept de paysannerie avec lequel j'étais arrivée au Yucatán, ni à aucun concept connu d'ailleurs. Seules des analogies à des situations historiques ou encore à celles qui prévalent dans le secteur industriel me venaient à l'esprit lorsque je faisais abstraction de mes sentiments de rage et d'impuissance. C'est au retour que cette vision des choses aurait des implications. J'en reparlerai plus loin.

À partir de ce moment-là, il n'y eut décidément plus rien d'exotique pour moi dans le fait de « faire du terrain » et j'ai conséquemment décidé de ne m'en tenir qu'aux problèmes d'inégalité et d'exploitation.

Le sérieux et la gravité avec lesquels j'envisage le terrain ne font pas pour autant de moi une triste dame à la piètre figure. Je suis tout à fait capable d'apprécier le caractère farfelu de certaines situations. Comme le disait un de mes anciens professeurs à un moment (un autre !) où le marxisme était décrié : « Je suis marxiste, soit, mais je ne suis pas obtus ! »

Les conditions matérielles du terrain

Comparativement à la Sierra Norte de Puebla, le Yucatán m'apparaît toujours comme une espèce de havre de confort sur le plan des conditions matérielles. Dans la sierra, j'avais dû dormir dans mon sac de couchage plein de puces et ravagé par l'humidité, durant les premiers mois. Je ne sais pourquoi, mais les poules élisaient souvent domicile sur ce sac de couchage durant la journée. Je m'éclairais à la chandelle (posée sur une bouteille d'orange « Crush ») et j'essayais désespérément de sauver ma paperasse de la pluie qui pénétrait par le toit durant les nombreuses averses.

Comme je n'avais pas pensé m'apporter un couvert, j'ai dû apprendre rapidement à manger à l'aide de la tortilla faisant office d'ustensile, sans me salir les doigts (ça ne se fait pas). Les repas constituaient un moment assez pénible de la journée, car mon humble patronne était friande du mole poblano (sauce très épicée) et m'en servait le plus souvent possible. Il m'a fallu plusieurs mois pour vraiment apprécier le mole et pour en redemander.

Au Yucatán, pas question de coucher par terre sauf pour les ivrognes. D'abord, c'est malsain et ensuite, c'est dangereux pour deux raisons principales : le scorpion et la tarentule. Ces deux insectes pénètrent régulièrement dans la maison : ils ne sont pas absolument mortels, mais ils demeurent dangereux et on les chasse ou on les écrase avec un dégoût non dissimulé. On dort donc dans des hamacs - qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on connaît ici en général - et si l'on est douillet on y joint une moustiquaire de coton. Cela empêche les scorpions et les souris qui se tiennent dans les toits de chaume de vous tomber dessus au beau milieu d'un rêve. Toutes les maisons sont aménagées en fonction de l'installation de hamacs et il n'y a pas de lit dans les maisons de travailleurs. Lorsqu'on se déplace d'un village à l'autre pour une visite par exemple, on traîne avec soi son hamac, ce qui simplifie d'autant le travail des hôtes.

Avant de quitter Mérida pour la première phase du terrain, un ami anthropologue de la place nous avait conduits à la prison municipale pour acheter nos hamacs. Les prisonniers s'adonnent en effet à l'ourdissage des hamacs et en vendent quelques-uns sur place dans un comptoir situé derrière les barreaux. L'atmosphère de cette prison m'avait fortement impressionnée à l'époque par le nombre de femmes et d'enfants qui circulaient dans les couloirs d'une cellule à l'autre. Je ne savais pas alors que ce sont les familles des prisonniers qui doivent apporter les repas à la prison, de là tout le va-et-vient qu'on peut y observer.

Le premier contact dans le village choisi s'est fait sans difficulté majeure. Je me suis retrouvée dans la maison d'un ejidatario mais qui, pour des raisons de politicaillerie, se trouvait maire intérimaire. Je le cherchais pour le mettre au courant de notre travail et pour solliciter son aide afin de trouver une maison où habiter. Le maire étant absent, son épouse m'offrit de l'attendre en sa compagnie. Lorsque je m'informai des possibilités d'emménagement, elle me dit qu'il valait mieux que j'habite chez elle, juste là, et que je n'avais qu'à tendre mon hamac sans manière.

Doña Lancha allait devenir mon amie puis ma comadre par la suite. Cependant, je me demande encore maintenant si je n'avais pas pris un peu trop littéralement l'expression mexicaine « Mi humilde casa es su casa » (mon humble maison est votre maison), que doña Lancha m'avait lancée à mon arrivée. En général, cette expression ne veut strictement rien dire si ce n'est qu'elle équivaut à souhaiter la bienvenue.

Cette maison était pourvue d'électricité, mais sans eau courante. Les problèmes d'approvisionnement de l'ensemble du village rendaient les repas assez tristes, mais au moins cette fois les piments étaient présentés dans une assiette à part, contrairement au mole de la sierra. En général, on ne tolérait pas les animaux dans la maison, mais ils réussissaient toujours à entrer. Je ne me suis jamais habituée à sentir sur ma cheville le groin des petits cochons de lait auxquels toutes les femmes yucatèques de la campagne vouent une véritable affection. Je me souviens d'ailleurs d'une de mes informatrices qui a passé une journée entière à sangloter parce que ce jour-là précisément, on avait égorgé son gros cochon qu'elle avait mis tant de temps et de soins à engraisser, précisément à cette fin. Ces cochons sont en fait une source importante de revenus pour des femmes qui, autrement, seraient à la merci des pauvres revenus fort insuffisants de leur mari.

Dans cette maison de deux pièces se trouvaient doña Lancha et son mari, la mère et la soeur de ce dernier plus deux jeunes enfants que le couple, déjà vieux, avait adoptés à leur naissance. Pendant la journée, j'avais en fait toute la maison à moi puisque chacun, et surtout chacune, vaquait à ses occupations dans la cour ou dans la cuisine qui, au Yucatán, est construite à une certaine distance de la maison proprement dite. Je n'ai souffert à aucun moment de la promiscuité : une petite pièce servait de « salle de bain » où tout le monde faisait ses ablutions quotidiennes à tour de rôle avec l'eau tirée du puits et chauffée au soleil. Seules les crises d'épilepsie (trois ou quatre fois par jour) de la soeur du maire et son incohérence permanente m'effrayaient à cause de leur caractère imprévisible. Il fallait veiller à ce qu'elle ne se blesse pas et ce n'était pas facile, car il s'agissait d'une femme costaude.

L'apprentissage, l'intériorisation et le respect des normes locales de comportement étaient facilités par ma cohabitation avec une famille. Par mimétisme, je parvenais à aligner quelque peu mon comportement sur celui de doña Lancha. J'apprenais assez rapidement qu'une femme ne sort pas seule dans les rues, sauf pour aller au moulin ou encore pour aller chez une comadre pour une raison précise. Donc au début, je m'arrangeai lors de mes entrevues pour me faire accompagner par une jeune fille du voisinage. Lorsque je constatai qu'il y avait des endroits où elle n'acceptait pas de me suivre, j'ai cessé de me faire accompagner. Il était impossible de faire mon travail en respectant toutes les normes. Certaines personnes très conservatrices allaient me juger de toute façon et se montreraient hostiles.

Dans un village d'une telle ampleur démographique, il est inévitable de se faire des ennemis et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit très important. Ainsi, après une seule invitation de sa part, le jeune propriétaire foncier du coin a toujours refusé par la suite de me recevoir. Détenteur d'une licence en administration de l'Université de Mexico, il m'avait confié qu'il se voyait comme le personnage central du film Le Parrain dans ses rapports avec les travailleurs. Croyant qu'il s'agissait d'une blague d'étudiant - le type avait le même âge que moi - je me suis mise à rire en disant que j'espérais qu'il ne liquidait pas ses ennemis de la même manière.

À l'époque, je ne connaissais pas toute la mauvaise réputation des hacendados du Yucatán dont ce type se faisait l'un des dignes descendants. À la fin du XIXe siècle, en plein boom du henequen, mais aussi en pleine pénurie de main-d'oeuvre, les hacendados ont fait subir aux travailleurs les pires traitements. Certains observateurs n'ont pas hésité à qualifier d'esclavage la condition dans laquelle se trouvaient les travailleurs surtout que ces derniers subissaient des sévices corporels pour un oui ou pour un non. Dans le reste du Mexique - qui n'est pas exempt de toute faute non plus - on a tendance à considérer le Yucatán comme un pays arriéré à cause de faits comme ceux-là. La mauvaise renommée a survécu aux changements. J'avais donc touché une corde sensible du jeune propriétaire foncier.

Cela m'angoissait beaucoup d'avoir perdu un informateur que je croyais important. Par la suite, je me suis rendu compte que les informateurs faisant partie de la classe dominante ont tendance à se payer la tête de leur interlocuteur. A moins de jouer le jeu, de ne fréquenter que ce genre de personnes ou de leur faire croire que vous aussi vous venez de la haute bourgeoisie - ce qui après tout peut être le cas, n'est-ce pas ? -vous ne parviendrez jamais à tirer des informations valables sur quelque sujet que ce soit, Ce n'est pas en me présentant comme étudiante d'une université de province que je pouvais y changer quoi que ce soit. De toute façon, j'avoue que pour connaître et partager leur style de vie, ces gens ne m'intéressent guère, bien que je reconnaisse l'importance et la nécessité de percer leur discours pour mieux comprendre la configuration des classes àla campagne. L'application de la méthode dialectique commande une vision qui tienne simultanément compte des représentants de toutes les classes sociales.

L'une des conditions matérielles du terrain, les plus difficiles dans de si gros villages, était donc de trouver les informateurs adéquats. Au début, j'avais beau me promener d'un magasin général à l'autre et boire un cocacola dans chacun - ce qui devenait fort aliénant après trois bouteilles - il me manquait toujours au bout de deux ou trois semaines cette mine d'or que représente l'informateur clé. J'avais cru que la petite bourgeoisie commerçante était bien placée pour éclairer ma lanterne. Il n'en était rien et c'est parfaitement normal : comment des gens impliqués dans la circulation des marchandises pourraient-ils m'informer sur mon sujet d'intérêt, la production ?

Pendant tout ce temps, je savais où aller pour trouver ce ou ces fameux informateurs : il s'agissait de la mairie et de ses arcades où se pressaient des dizaines de travailleurs à chaque fin d'après-midi. Cependant, chaque fois que j'avais voulu m'en approcher j'y avais renoncé, car ces hommes commençaient à lancer des plaisanteries sur mon compte ou à siffler. Si un seul des jeunes avait osé m'adresser la parole, il aurait été exposé aux sarcasmes de ses camarades. Il fallait quelqu'un de plus âgé qui puisse imposer plus de respect. Toutes les chercheuses, jeunes, blanches, aux yeux clairs qui ont fait de la recherche au Mexique ont subi le même traitement, sauf dans les villages carrément indigènes où les Blancs inspirent d'abord et avant tout de la crainte. C'est une condition inhérente à la recherche qui, il me semble, disparaît vers la trentaine. Je peux enfin me promener tranquille un peu partout.

C'est donc sur le chemin de la mairie que j'ai trouvé mon premier informateur clé (ce fameux don Chocolate), mais c'est doña Lancha qui lui avait demandé de m'adresser la parole s'il me voyait pour mettre un terme aux taquineries. Mais cela, je ne l'ai su que plus tard.

Les femmes comme médiatrices

En 1973-1974, l'anthropologie féministe n'était pas très développée. Après coup, on se rend compte qu'une grande place avait été laissée aux femmes dans le projet Yucatán, puisque le secteur artisanat - principalement représenté par les femmes dans la région henequenera - y occupait une position aussi importante que les secteurs de l'agriculture ou de la pêche. Quant à moi, cependant, je n'avais pas vraiment - croyais-je à cette époque - à me préoccuper des femmes, puisque je devais étudier l'agriculture et que les femmes n'y participent pas.

Pour une femme, le caractère paradoxal d'étudier un secteur exclusivement réservé aux hommes ne me frappait pas alors. Je voyais bien que j'avais plus de mal à obtenir les bonnes données que mon collègue masculin dans le village voisin, mais je n'y voyais pas de lien avec mon appartenance sexuelle. Je ne pouvais évidemment pas me rendre sympathique aux informateurs éventuels en leur donnant de grandes tapes dans le dos ou en leur « payant la traite ». Là vraiment les conventions sociales locales, mon respect des gens et aussi mon estomac ne l'auraient pas supporté. Je me souviens encore de cet ami anthropologue qui était revenu du terrain avec un ulcère à l'estomac à la suite d'une surconsommation d'alcool. Je remarque d'ailleurs que les hommes anthropologues ont tendance à se valoriser sur ce point : cela me choque encore profondément, car je ne crois pas que ce genre de complaisance soit nécessaire pour se faire accepter des gens, surtout dans une situation où l'alcoolisme représente une des multiples facettes de l'exploitation [2]. Cela me choque d'autant plus que, durant des années, j'ai cru que je ne serais jamais aussi intégrée aux populations que l'étaient mes collègues mâles. Depuis, j'ai cessé de me mesurer et de m'évaluer selon leurs critères, mais je n'en conserve pas moins le dégoût pour certaines de leurs méthodes et surtout pour la mystification qu'ils érigent autour d'elles.

On comprendra donc que réaliser une enquête sur un domaine habituellement réservé aux hommes peut représenter une tâche singulièrement éprouvante pour une femme. La relation de domination qui constitue le contexte du rapport de l'anthropologue à l'informateur place la femme dans une position ambiguë. Cette position varie selon l'appartenance de classe des individus qui l'observent et aussi selon qu'ils soient des hommes ou des femmes. Ainsi, les travailleurs ruraux avec qui j'ai été en contact préfèrent oublier que l'anthropologue est une femme sans pour autant la traiter comme un homme. On discutera avec elle de sujets spécifiquement masculins en assumant qu'elle en connaît les détails et ce, en autant que ces sujets relèvent du domaine séculier. En effet, je n'ai pu assister à la cérémonie religieuse maya du cha-chaac qui doit favoriser les pluies et qui se déroule dans la milpa parce que cette cérémonie est interdite aux femmes, à toutes les femmes. J'ai d'ailleurs dû me faire décrire la cérémonie en question par une femme qui, elle-même, ne l'avait naturellement jamais vue...

De façon étonnante peut-être, les femmes du prolétariat sont pour leur part moins sensibles à la relation de domination qui préside aux rapports de la femme anthropologue avec ses informateurs masculins. Au Mexique, dans les couches populaires, la relation de subordination constitue la seule et unique relation connue des femmes : subordination au mari, au père, au frère, au patron et au curé, pour ne nommer que ceux-là. Par analogie à leur propre situation, les femmes perçoivent la femme anthropologue comme semblable à elles-mêmes. En fait, elles s'attendent à ce que cette femme fasse son travail, bien sûr, mais tout en respectant les normes avec lesquelles elles sont familières. Ainsi, la marge de manoeuvre d'une femme anthropologue demeure fort limitée. Dans un village caractérisé par une configuration complexe de classes, la femme anthropologue ne sait donc jamais à quel point sa sécurité et son intégrité physiques et morales sont assurées. J'ai d'ailleurs remarqué que les anthropologues mexicaines ne se rendent jamais seules sur le terrain.

Lors de mon terrain au Yucatán, je ne comprenais pas toutes les dimensions relatives à ce problème. Mes tergiversations à me rendre sur la place centrale du village pour recruter des informateurs doivent s'évaluer dans ce contexte. Mon manque de motivation, certains jours, s'explique aussi en ces termes. J'aurais probablement opté pour la fuite si des femmes comme doña Lancha n'avaient en fait agi comme médiatrices pour moi sur le terrain. Après coup, je me, rends compte que c'était là la seule façon de contrer le paradoxe dans lequel je m'insérais, soit celui d'étudier le domaine de l'agriculture, presque tabou pour les femmes.

La vie chez doña Lancha était certes mouvementée. Elle était une sage-femme appréciée malgré le fait qu'elle soit originaire d'une autre communauté. Le va-et-vient dans la maison de ces thérapeutes peut être assez impressionnant. La sage-femme « suit » en effet ses patientes du troisième mois de la grossesse jusqu'après l'accouchement. En général, les futures mères viennent à la maison, accompagnées de leur mari, pour se faire masser, bien que la sage-femme puisse aussi à l'occasion se rendre à leur domicile. Il semble que cette pratique ait pour but de favoriser la présentation normale du bébé lors de l'accouchement. Or comme les maris ne peuvent assister à ces séances de massage, doña Lancha me les présentait afin, disait-elle, qu'ils ne s'ennuient pas pendant la « consultation ». C'est ainsi qu'à tout le moins concernant une certaine catégorie d'âge, mes informateurs étaient trouvés d'avance. Je n'avais par la suite qu'à garder le contact et à partir d'eux, élargir le champ de mon échantillonnage.

Les relations de doña Lancha s'étendaient à une bonne partie du prolétariat agricole du village et elle m'en a fait profiter grandement. Une sage-femme devient en effet comadre de toutes les femmes qu'elle accouche et de leur mari : c'est-à-dire qu'une relation de parenté fictive et rituelle s'établit entre elle et ces personnes. Le respect mutuel s'impose. D'être présentée comme une amie par doña Lancha me facilitait les choses. C'est ainsi que j'ai mis un terme à mon errance dans les rues du village et à mes navettes entre la maison et la place centrale, et que j'ai pu constituer mon propre réseau d'informateurs qui a rapidement débordé les relations de doña Lancha et même les cadres stricts du prolétariat rural. D'avoir pu développer des relations sur mes propres bases a été salutaire, puisque je me suis peu à peu rendu compte que certains informateurs considéraient doña Lancha comme une « sainte femme », tandis que d'autres la percevaient comme une sorcière. Cette perception relève d'un vieux fond médiéval propre à toutes les cultures occidentales et qui veut que les femmes contrôlant certains domaines spécifiques de la connaissance détiennent également des pouvoirs occultes. À l'occasion, cette interprétation à tendance à se généraliser à toutes les femmes.

Pour doña Lancha, cette croyance populaire a failli avoir de fâcheuses conséquences puisqu'on a fini par l'accuser d'avoir provoqué la mort d'une autre femme. Tout ce que doña Lancha avait fait, et j'en avais été témoin, c'est d'avoir poursuivi cette femme avec un balai parce que cette dernière tournait un peu trop autour de son mari. Je me souviens à l'époque avoir trouvé l'incident très drôle étant donné que les deux dames avaient déjà atteint la cinquantaine. Je m'étais d'ailleurs bien gardée d'intervenir ne croyant pas que ce geste ridicule porterait à conséquence : n'étais-je pas après tout dans un village « moderne » ?

Moderne ou pas, mon amie fut traduite chez le juez de paz (juge de paix) du village lorsque la dame mourut deux ans plus tard. On l'accusa d'avoir provoqué sa mort par susto (chez nous on dirait, par une peur bleue). Cependant, le certificat de décès attestait un cancer et l'affaire n'eut à ma connaissance d'autres conséquences que l'humiliation subie par doña Lancha.

Il me semble cependant que cette aventure constitue une des multiples formes que revêtent l'aliénation et la subordination que subissent même les « femmes de pouvoir » dans ces villages. Cela me surprendrait beaucoup d'apprendre que le don Juan de Carlos Castaneda ait subi ce genre de répression. En tout cas, à défaut d'être respecté par les hommes - en admettant que cela puisse être le cas pour un « homme de pouvoir » comme don Juan - il le serait de toute façon par les femmes. On dirait que, à l'égard d'une femme, on ne peut s'empêcher de craindre un pouvoir et une connaissance que par ailleurs on respecte et utilise lorsqu'on en a besoin.

Rien dans ma formation d'anthropologue ne pouvait me rendre attentive aux femmes sur le terrain. En fait, je les appréciais pour leur rôle biologique de mère et d'« éleveuse d'enfants ». Par projection, je cherchais en elles ma propre mère et c'est d'abord en vertu de ce genre de relation que j'entrais en communication avec elles. En fait, je passais énormément de temps avec elles, mais je les considérais comme extérieures ou indirectement concernées par mon travail. Lors de mon tout premier terrain, je ne prenais même pas de notes sur ce que pouvait me raconter ma « patronne ». Pourtant, c'est avec toutes ces femmes que je m'imprégnais de ce que l'on appelle si maladroitement la « culture ». Ce sont elles qui m'ont enseigné l'utilisation de certains objets, qui m'ont transmis certaines techniques et qui, en se racontant et en se confiant quelquefois à moi, m'ont informée de certaines normes dont le contrôle ou le respect contribuent à une meilleure intégration à la communauté. Dans un premier temps cependant, je considérais que ce « maternage » allait de soi et qu'il se faisait « naturellement » - de la même façon que l'on pense en général que les tâches domestiques relèvent plus naturellement des femmes.

Je n'ai pris conscience que récemment du fait qu'il n'y a rien de naturel pour les femmes d'être confinées à leur rôle biologique et à la sphère domestique. Ce confinement constitue le résultat d'un processus historique qui reste encore à éclaircir et contre lequel, en attendant, on peut lutter. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de combattre l'invisibilité des femmes qui découle de leur confinement, sans pour autant offrir une image déformée de la société dont elles font partie et qui évidemment ne comprend pas que des femmes. Plus la société est patriarcale et plus elle est machiste, plus l'entreprise est difficile. Je dois à ma propre condition de femme et à mon isolement politique à l'époque le fait d'avoir failli me fondre avec les femmes sur le terrain au point de les avoir pratiquement oblitérées de mes rapports de terrain et des travaux s'y rattachant. C'est là une raison supplémentaire pour ne plus pratiquer l'anthropologie de la même façon maintenant.

Travailler en s'amusant : oui mais...

Source de questionnements multiples lorsqu'il est terminé ou assimilé, le terrain est aussi une source de satisfaction et même d'amusement lorsqu'on le fait. Évidemment, les conditions matérielles, souvent difficiles, font qu'il faut une bonne dose d'humour pour savoir apprécier les situations comme elles se présentent. En général, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Je n'ai jamais bien compris les anthropologues qui ont le temps de se taper 56 romans sur le terrain. J'admets qu'il y a des temps creux, mais je pense qu'on peut en tirer des avantages, ne serait-ce que d'apprendre une technique de l'endroit. C'est ainsi, par exemple, que j'ai commencé à apprendre quelques pas de jarana, danse typique des mestizas du Nord du Yucatán. C'est une entreprise qui a d'ailleurs fini par m'être utile, puisque j'ai pu faire valoir mes talents lors d'une fiesta et que j'ai ainsi pu gagner un peu plus de crédibilité sans l'avoir vraiment cherché. Bien que je n'aie en fait qu'esquissé quelques pas avec un notable de la place, on a longtemps parlé par la suite de ma performance en soulignant ma simplicité et mon absence totale de snobisme. En fait, les représentants de l'idéologie dominante méprisent la culture métisse au Yucatán - bien sûr, sauf lorsqu'il s'agit d'attirer les touristes - et on s'étonne lorsque des étrangers estiment et valorisent cette culture.

Cette attitude m'a évidemment placée dans des situations apparemment contradictoires par rapport à mes propres engagements. Je me suis ainsi retrouvée dans des processions religieuses (dépassant d'ailleurs toutes les autres femmes d'une tête), parce qu'une des coutumes typiquement métisses consiste à accompagner l'image d'un saint ou d'une sainte d'une maison à une autre où ce saint « résidera » pour une année. En fait, cela n'a pas grand-chose à voir avec la religion, mais bien plutôt avec le développement ou le maintien de liens entre deux familles alliées ou amies, et je considérais très important d'être invitée à ce genre de cérémonie. J'ai été frappée du caractère singulier de ma présence physique à ces processions le jour où mon collègue anthropologue passait dans le village à ce moment même. Je me suis alors vue à travers son regard et je me suis trouvée très drôle.

C'est quand même de cette façon, c'est-à-dire en participant le plus possible aux activités tant séculières que religieuses, que j'ai pu développer une relation très intime avec un grand nombre de personnes dans un village où rien, ni la démographie ni l'état de la différenciation sociale, ne favorise cette relation. En fait, j'ai bien failli me faire prendre dans une ronde de baptêmes, de mariages, de fêtes, d'anniversaires et même de baby-shower, coutume qui, inutile de le dire, n'a rien de maya, mais qui doit tout aux voisins américains. Il m'est souvent arrivé de prendre trois dîners dans une même journée, parce qu'invitée simultanément dans trois familles. Pour des raisons de santé et de temps, il m'a fallu faire le tri dans les relations que je voulais développer et entretenir, et dans celles qui ne reposaient que sur le pauvre prestige de ma présence à la petite fête. Cependant, c'est toujours avec déchirement et hésitation que je refusais de me rendre à une invitation, car il me semblait que payer de ma présence était bien peu de choses en comparaison de ce que je tirais de l'ensemble de la population.

Puis, il y a ces inévitables journées où rien ne va, où vous parcourez avec confiance deux kilomètres sous un soleil de plomb, où vous roulez une dizaine de kilomètres à bicyclette pour vous rendre compte qu'on s'est payé votre tête : votre informateur stratégique, votre perle rare vous a posé un lapin. Ou encore, votre informateur, plutôt que de répondre à vos questions, vous sert une phraséologie si calquée sur celle du pouvoir en place qu'elle ne vous renseigne nullement sur ce que vous vouliez savoir ce jour-là. Il faut un certain recul pour comprendre l'éventuel caractère de résistance passive d'un désistement ou encore, le sens exact d'une entreprise de propagande faite à vos dépens.

L'accumulation de ce genre de contrariétés devient vite fatal. L'agressivité, puis le découragement et peut-être même la paranoïa s'installent. Lorsque dans une même journée personne ne veut vous parler, vous en concluez facilement que le monde entier travaille contre vous, que le terrain est un échec, que l'anthropologie c'est minable et que vous êtes une ratée. Bref, c'est le sens de la perspective qui s'en trouve affecté.

Plusieurs solutions se présentent alors et toutes ont l'évasion comme dénominateur commun. Certains - comme j'en ai été témoin - fument du « pot » et écoutent du Léo Ferré sur cassettes, d'autres jouent de la flûte ou de la guitare, ou encore font d'abord une sieste comme tout le monde dans cette région et prennent la décision que demain sera jour de congé. Quant à moi, pour que le congé soit réel, il me fallait sortir du village, m'éloigner un moment.

Au Yucatán, on a cet avantage - qui peut devenir un inconvénient - que la grande ville, n'est jamais très loin. On peut en deux ou trois heures d'autobus passer de la campagne dénuée de toute commodité à une situation de grand confort. On peut être plus ou moins sérieux dans cette nostalgie du confort : pour moi, c'était de pouvoir commander du pain grillé, de la confiture et du vrai café à la cafétéria étudiante de l'université. Le simple fait de côtoyer des étudiants et des étudiantes comme moi suffisait à me rassurer sur mon identité. Je profitais également de ces incursions à la ville pour bouquiner, pour dépouiller mon courrier et aller écouter de la musique rock chez Pancho Villa Follies, restaurant-cabaret en vogue à l'époque. En général, vingt-quatre heures suffisaient pour me remonter le moral et me dégoûter du bruit et de l'agitation de la ville. Je retournais dans le village, rassurée sur moi-même et sur les autres. Le travail pouvait reprendre.

Les suites du terrain

Mis à part les déchirements et la remise en question politique que cela entraîne, on aura compris que faire du terrain ne représente pas, à mon avis, une entreprise plus difficile ou éreintante qu'un « terrain » en bibliothèque ou aux archives. Je n'échangerais cependant pas le genre de terrain dans lequel je me suis engagée contre un travail à la petite semaine dans une bibliothèque aux néons obsédants.

Le retour constitue une étape beaucoup plus éprouvante que le terrain en soi, car il signifie que l'on devra désormais procéder à la mise en forme des données et à leur analyse. Comment faire le lien entre des données empiriques de première main, des données historiques consignées par la classe dominante et le développement d'un cadre théorique qui permette des généralisations ?

Pour la majorité des chercheurs, la démarche est relativement simple. On part sur le terrain avec une panoplie relativement complète de concepts, on fait entrer les données empiriques et autres dans un beau moule et voilà ! On redit les choses de la vie dans un autre langage dont le seul mérite consiste à n'être compris que par les initiés. On réifie la réalité. C'est facile, je le sais, je l'ai déjà fait.

Le terrain au Yucatán a constitué pour moi le point de départ d'une rupture, non seulement avec les théories anthropologiques dominantes, mais également avec un certain type de marxisme qui rejoint l'anthropologie « libérale ». Alors que ces praticiens se croient « libérés » de toute grille théorique, politique et idéologique, ils en tiennent allègrement les barreaux. En essayant de comprendre la paysannerie et ses transformations, je suis retournée aux analyses conjoncturelles de Marx, Engels et Lénine. La leçon que j'en ai tiré dépasse les cadres de l'académisme et entre jusqu'à un certain point en conflit avec lui, avec ses exigences et ses méthodes.

Avec l'appui de certains professeurs et étudiants qui m'ont aidée à prendre conscience du sens des luttes menées par la paysannerie et le prolétariat rural, mais surtout grâce à des camarades et ami-e-s militant-e-s, j'ai appris que les grilles conceptuelles toutes faites ne résistent pas à l'analyse de la conjoncture, qu'elles ne peuvent pas aider à la comprendre et que, même plus, elles la déforment. Je tente de tirer toutes les leçons méthodologiques possibles à partir du processus dialectique qui s'établit forcément entre le terrain et l'élaboration théorique. On peut et on doit partir sur le terrain avec une certaine préparation, mais il faut laisser les concepts se développer et s'élaborer au fur et à mesure que l'on prend contact avec la situation, le vécu de ses interlocuteurs et les diverses interprétations qu'ils en font.

Ainsi, plutôt que d'être des points de départ, les concepts sont des points d'arrivée et, à mon avis, c'est ainsi qu'ils devraient être présentés dans tout travail de recherche. Ce n'est pas pour rien que le fameux chapitre à peine commencé de Marx sur les classes sociales arrive à la toute fin du Troisième Livre, Tome 111 du Capital. Et pourtant, à l'université on procède exactement à l'inverse et l'on reproduit tout bonnement le modèle mis de l'avant dans les sciences pures et expérimentales. Dans le fond, on n'a pas tellement besoin d'aller sur le terrain, puisque l'on sait déjà ce qui s'y passe. C'est ainsi que les intellectuels, en perdant contact avec l'ethnographie, le vécu, le quotidien, se mêlent tout de même de parler pour les autres. Or, en croyant parler pour l'ensemble de l'humanité, ils s'érigent à leur insu comme porte-parole de la classe dominante.

Ce n'est donc que par un effort délibéré que l'on peut espérer traduire les conditions et les aspirations d'une classe déterminée qui ne coïncide nullement avec la classe dominante. Cet effort se répète quotidiennement puisqu'il marginalise et isole. Je me rappelle, en effet, ce congrès annuel de la prestigieuse American Anthropological Association auquel je participais et où ma dénonciation de l'assassinat par le pouvoir du leader progressiste yucatèque Efrain Calderon Lara à la fin de ma communication avait jeté un froid glacial dans l'assistance. Si l'« establishment » anthropologique a du mal à supporter ses dissidents, il leur permet tout de même de faire le départage de ce qui les unit à la discipline, de ce qui les sépare.

En ce qui me concerne, je n'ai pas fini d'en faire le tri...

Bibliographie

REDFIELD, Robert et A. VILLA ROJAS (1962), Chan Kom : A Maya Village, Chicago, University of Chicago Press (publié pour la première fois en 1934).

Remerciements

Je remercie Carole Lévesque, Oksana Hohol et Marie Taillon qui ont bien voulu discuter avec moi d'une version préliminaire de cet article. Elles ne sont cependant pas responsables de l'orientation adoptée ici ni des erreurs que j'ai pu véhiculer.

[1] Au Yucatán, comme chez nous, on désigne le pain baguette sous le nom de francés. Or ce mot correspond avant tout à une personne de nationalité française. D'où la possibilité du jeu de mots : « Los Franceses, aqui les comemos » : « Ici les Français, on les mange. »

[2] J'exclus ici la consommation rituelle d'alcool lorsqu'elle s'impose, encore que je ne sois pas toujours convaincue de son authenticité.

|