[7]

Introduction Introduction

QUI EST SOUVERAIN ?

Ce livre part d'une interrogation simple : Pourquoi l'État est-il souverain ? Qu'est-ce qui légitime la souveraineté de l'État? C'est, à la réflexion, une idée bien étrange que celle qui concède à l'État une «puissance qui l'emporte sur toute autre», « l'autorité suprême », selon la définition que Larousse donne de la souveraineté [1]. S'il faut que quelqu'un soit souverain, n'est-ce pas l'individu qui devrait posséder cet attribut ? Si l'État est souverain, c'est que l'individu ne l'est pas ou ne l'est plus.

La question reste posée si on prend le concept de souveraineté dans le sens plus restreint du « droit de faire les lois », qui est la définition qu'en donne Tocqueville et dont Jean-Claude Lamberti dit qu'elle correspond à la définition classique, à celle de Jean Bodin, de Thomas Hobbes et de Jean-Jacques Rousseau [2]. Ou bien cette prérogative est illimitée, et nous retrouvons la première définition de la souveraineté. Ou bien ce pouvoir de faire les lois est limité, et on se demande par quoi si ce n'est par la souveraineté de l'individu. Le pouvoir vient de quelque part, et la question de la souveraineté cherche justement à savoir d'où. Et l'individu a aussi le pouvoir de faire des lois : le contrat [3] crée du droit, des contractants privés créent leur propre droit [3]. La question demeure de savoir qui, en définitive, fait le droit : l’État ou les individus ?

Si notre interrogation apparaît naturelle, les questions qu’elle renferme ne sont pas simples. Elles renvoient à la nature et au fondement du pouvoir politique, question fondamentale qui a occupé l’esprit des grands philosophes politiques depuis toujours. L’humilité s’impose. Notre contribution se limitera à l’exploration de ces vieilles questions du point de vue d’un théoricien libéral formé à l’école de l’économie mais qui, comme plusieurs de ses confrères [4], a réalisé l’importance du droit et de l’éthique comme deuxième fondement du libéralisme. Il s’agit de présenter une synthèse des théories libérales qui défendent la souveraineté de l’individu contre les prétentions souveraines de l’État.

La confrontation de l’économie et de l’éthique soulève l’opposition entre le positif, ce qui est, et le normatif, ce qui doit être. Fondé sur les deux formes de discours, ce livre ne dissimule ni ses postulats éthiques ni ses prétentions à suggérer ce qui doit être. Nous passerons en revue les conclusions de l’économie positive selon lesquelles la liberté économique engendre un ordre social autorégulateur et efficace. Et nous reconnaîtrons les fondements normatifs du nouveau libéralisme dans l’idée que l’individu a des droits, qui se résument dans la propriété privée et la liberté contractuelle.

LA SOUVERAINETÉ DE L’ÉTAT

Nous définissons la souveraineté comme le pouvoir ultime et légitime de déterminer le comportement de l’individu. D’où la [9] question : Qui est — dans le sens de « doit être » — souverain ? La réponse usuelle est : l’État. Même quand l’origine de la souveraineté serait dans le peuple, celui-ci l’aurait remise à l’État pour qu’il l’exerce au nom de tous. Donc, l’État décide ; les choix politiques ou collectifs ont préséance sur les choix individuels. Comme dit Rousseau, la souveraineté du corps politique sur les citoyens s’assimile au « pouvoir absolu » dont l’homme dispose sur ses membres [5]. À État souverain, individu esclave.

La souveraineté de l’État est une médaille à deux faces : souveraineté externe et souveraineté interne. La souveraineté externe signifie que l’État détient un pouvoir exclusif sur le territoire national. La souveraineté interne s’identifie au pouvoir exclusif que l’État réclame sur les individus se trouvant à l’intérieur des frontières qu’il contrôle. Ces deux faces de la souveraineté sont indissociables. Un État ne peut jouir de la souveraineté interne sans assurer sa souveraineté externe, la souveraineté interne implique la souveraineté externe. Car il ne peut y avoir qu’un seul souverain, deux États ne peuvent disposer du pouvoir exclusif sur le même individu. Sans la souveraineté externe de l’État canadien, un habitant du Canada pourrait s’en séparer et, invoquant la « liberté de gouvernement » que prônait Gustave de Molinari [6], retenir les services de l’État français comme son agence de protection. Inversement, la souveraineté externe est absurde sans prétention à la souveraineté interne. Si l’État français ne peut intervenir en territoire canadien, c’est parce que l’État canadien réclame un pouvoir exclusif sur les individus qui s’y trouvent. Si l’État n’était pas souverain à l’intérieur, ses ressortissants seraient libres de changer de souverain, et exit la souveraineté externe. La souveraineté de l’État consacre le droit des États de disposer de leurs ressortissants.

L’inséparabilité de la souveraineté interne et de la souveraineté externe démontre le caractère nécessairement absolu du pouvoir souverain. Pouvoir exclusif signifie pouvoir absolu. Jean-William Lapierre le prouve tout en voulant démontrer le contraire lorsqu’il écrit :

[10]

- La souveraineté du pouvoir dont les décisions et les commandements concernent toute une société globale ne signifie pas que ce pouvoir est nécessairement absolu, comme l’ont soutenu certains théoriciens (Bodin au XVIe siècle, Hobbes au XVIIe). Elle signifie qu’il est le pouvoir suprême, par rapport aux pouvoirs des groupes particuliers qui composent la société globale, et qu’il est indépendant par rapport à ceux des autres sociétés globales. Nul ne peut faire appel de ses décisions à une instance supérieure [7].

La souveraineté est un « pouvoir suprême » par rapport à toute autre instance intérieure ou extérieure, qu’est-ce à dire sinon qu’il est absolu ? Hobbes et Rousseau l’avaient bien compris. L’exclusivité et l’absolutisme distinguent la souveraineté du simple pouvoir.

D’aucuns répliqueront que l’État ne fait qu’incarner la société, qui est le véritable souverain. Un mot sur cette illusion. Le premier problème est de savoir de quelle société il s’agit, laquelle est souveraine. Est-ce le peuple de Paris ? la société française ? la société française incluant les anciens coloniaux ? la bonne société ? la société occidentale ? la société mondiale ? À l’évidence, l’État n’exercera pas la souveraineté de la même manière selon qu’il s’agit de redistribuer le revenu à l’intérieur de la France ou sur tout l’Occident, ou des Français pauvres vers les Ethiopiens qui le sont encore davantage. Le premier problème de la société souveraine, c’est qu’on peut toujours trouver un souverain plus insupportable et tout aussi arbitrairement légal.

Le deuxième problème est plus fondamental et plus profond. Une société ne peut pas être souveraine pour la bonne et simple raison qu’elle ne peut rien décider. La société ne peut rien décider parce qu’elle n’est pas une entité organique, vivante, animée ou intelligente. Ce qui est en cause ici, c’est le vieux mythe du grand être social, qui remonte loin. Au Ve siècle avant J.-C., le Romain Menenius Agrippa désamorce une révolte des plébéiens en leur expliquant qu’ils sont aux patriciens ce que les membres sont à l’estomac dans le grand corps social où ils occupent une fonction inamovible au service de la classe supérieure. Le théocrate De Bonald conçoit la société comme ayant une enfance, une adolescence, une virilité. Danten affirme que la société peut sacrifier ses membres à son utilité « au même titre que le particulier, soucieux de sa conservation, peut (...) condamner un de ses membres à l’immobilité et [11] même le retrancher pour le plus grand bien de la santé générale » [8]. Après la « conscience collective » de Durkheim, la culture contemporaine regorge d’élucubrations sur la « société traumatisée », la « richesse collective », Inintelligence collective », la « volonté collective », les « préférences sociales », les « objectifs collectifs »... « Vous vous croyez un homme ; vous êtes un pied », ironisait Emile Faguet [9] devant ces histoires de bonnes femmes qui comportent cependant l’inconvénient de justifier les tyrans prétendant incarner la collectivité introuvable.

Est-ce alors « la nation » qui serait souveraine ? Le problème de la nation rejoint celui de la société, qui est sa non-existence. Ce qui s’applique également au peuple. La souveraineté du peuple est incompatible avec la souveraineté de l’individu, comme Emile Faguet, maintenant suivi par quelques socialistes éclairés, l’avait bien compris [10] : le peuple n’existe pas sinon comme majorité numérique, et l’oppression par la majorité contredit la souveraineté de l’individu.

Les groupes ne sont que des collections d’individus, des constellations de relations individuelles, des effets de ce que pensent et font les individus qui les composent. La collectivité n’existe pas, personne n’a jamais rencontré « la société », « la France » ou « le Canada ». Cet individualisme méthodologique étant admis, il en découle des conséquences monumentales.

L’évacuation de l’organicisme et de l’animisme social replace la question de la souveraineté dans le cadre de l’opposition individu-État : c’est soit l’un soit l’autre qui est souverain. Contrairement à la société, l’État existe comme organisation particulière avec des objectifs déterminés et des organes observables. Entre l’État et l’individu, si l’un doit être souverain, il n’y a pas de raison que ce soit l’État. Donc, l’individu est souverain.

On objectera qu’une autre possibilité existe : qu’il n’y ait pas de souveraineté, que personne ne soit souverain. C’est la thèse de Hayek, qui soutient que, dans une société libre, l’opinion générale de ce qui est juste, sans être souveraine elle-même, limite toute [12] souveraineté : « la limitation (du pouvoir), écrit-il, peut être assurée par un état de l’opinion tel que seuls certains types de commandement émis par le législateur soient acceptés comme lois » ; il parle aussi d’« une attitude de l’opinion qui commande implicitement l’obéissance au législateur dans la mesure où celui-ci se veut fidèle à une règle générale » [11]. Cette idée de l’opinion comme imposant la contrainte de principes généraux de justice se résout dans l’idéal du règne ou de la souveraineté du droit.

Telle était aussi l’opinion de Royer-Collard, pour qui seule la loi est, en définitive, souveraine. Personne n’est souverain :

- La question, écrivait-il, est mal posée pour cette bonne raison qu’elle ne doit pas être posée. On dit : où est la souveraineté ? Je dis : il n’y a pas de souveraineté. (...) Demander où est la souveraineté c’est être despotiste, et déclarer qu’on l’est. C’est n’avoir pas même le soupçon, le sens et l’instinct de ce qu’est la liberté [12].

L’argument de Hayek dit deux choses : premièrement, tout pouvoir est limité ; et, deuxièmement, celui de l’État est limité par l’opinion. Il est vrai que tout pouvoir est limité par quelque chose et que, par conséquent, la souveraineté n’existe jamais à l’état pur. L’État est limité par des règles de droit, par l’opinion de la majorité ou par le degré de tolérance de ses sujets. Même un État totalitaire ne peut faire n’importe quoi indéfiniment et impunément. De même, l’individu souverain est limité par les contraintes découlant de la souveraineté des autres. Cela étant, la souveraineté doit être conçue comme un pouvoir de dernière instance dans les limites du possible ; la souveraineté n’est, à proprement parler, qu’une primauté. Nous traduisons alors : les institutions seront fondées sur la primauté ou bien de l’individu et des choix individuels ou bien de l’État et des choix collectifs. Comme on le voit, le problème demeure de savoir qui, dans ce sens restreint de la souveraineté comme primauté, doit en être titulaire.

D’autre part, la limitation du pouvoir de l’État par l’opinion repose sur une affirmation implicite de la souveraineté de l’individu. Hayek précise que « la limitation peut être (may be) assurée » (c’est nous qui soulignons) et, un peu plus loin, il suggère que c’est dans une société libre que les pouvoirs sont fondés sur l’opinion, [13] ce qui laisse supposer que celle-ci n’est effective que lorsqu’elle est libérale. Mais alors, d’où vient l’opinion libérale capable de limiter la souveraineté ? Comment l’opinion devient-elle libérale ? L’opinion peut-elle se composer d’autres choses que de règles générales ? Une règle générale est-elle nécessairement libérale ? Toutes questions qui renvoient ultimement au problème fondamental de la souveraineté [13] : Qui détient le droit ? Car il faudra bien répondre à la question : Qu’est-ce qui justifie l’opinion juridique et morale et les règles de justice qui émergent de l’ordre spontané ? N’est-ce pas la souveraineté ultime des individus qui légitime le produit de leur interaction libre ? Si l’individu n’est pas souverain, comment défendre l’ordre spontané contre les prétentions souveraines de l’État ? Ainsi, nous soutiendrons, contrairement à Hayek, qu’on ne peut évacuer la notion de droits individuels antérieurs à la société et à l’opinion, que les droits de l’homme forment un pilier indispensable du libéralisme. Ce qui revient à affirmer la souveraineté de l’individu comme fondement de la société et, éventuellement, contre l’État.

La souveraineté, avons-nous dit, est le pouvoir ultime et légitime de déterminer le comportement d’un individu. De même que la souveraineté de l’État signifie que celui-ci exerce sa souveraineté sur ses sujets à l’encontre des autres États, de même la souveraineté de l’individu signifie que ce dernier exerce la sienne sur ses membres à l’encontre des prétentions des autres individus : les définitions sont parallèles. Si on devait plutôt adopter une conception impérialiste de la souveraineté, comme pouvoir absolu, il faudrait suivre Royer-Collard et refuser de poser la question.

Ou bien la souveraineté n’existe pas, ou bien elle appartient à l’individu. Etant donné notre définition de la souveraineté, ce livre adopte la deuxième approche.

LA SOUVERAINETÉ DE L’INDIVIDU

L’individualisme est à la fois une méthodologie, une politique et une culture. Méthodologiquement, l’individualisme soutient que l’individu est le seul à agir, que chaque individu est distinct, et que [14] tout le social se comprend à partir de là ; nous supposons cette conclusion acquise [14]. Politiquement, l’individualisme affirme que l’individu jouit de droits inviolables, que chaque individu est libre de se déterminer lui-même ou, ce qui revient à peu près au même, que l’unanimité des individus est nécessaire en matière de décisions politiques. Enfin, l’individualisme culturel règne quand les individus ne se définissent ni ne se déterminent en fonction des groupes dont ils font partie.

Au sujet de la méthodologie et de la culture, notons deux choses. Premièrement, la culture collectiviste qui règne en Occident depuis quelques décennies a fortement déformé notre vision du monde, comme le montre bien le livre fondamental d’Alain Laurent, De l’individualisme [15]. Deuxièmement, la résolution de la méthodologie individualiste en une véritable culture individualiste engendre une façon nouvelle, radicalement différente, de voir le monde, et qui porte des conséquences pratiques majeures.

L’individualisme implique un redressement de la logique du discours politique et une épuration de la terminologie politique. L’énoncé « La France est un beau pays » est compréhensible : le substantif collectif y représente simplement la collection des choses, des individus et des relations compris dans l’hexagone territorial et auxquels est attribuée une certaine qualité. De même, on peut dire « J’aime la France » en pensant à la culture française. Mais il est insensé de dire : « La France pense que... » ou « La France a décidé que... », énoncés confus qui reflètent le collectivisme et l’étatisme de la culture ambiante qui colore notre vision du monde. Quand on prend « la France » comme sujet personnalisé d’action, ou bien on veut parler de la société, et on commet l’erreur animiste qui consiste à l’imaginer comme un super-individu ; ou bien, on parle de l’État français, et on confond alors la société et l’État, qui ne sont pas la même chose. L’État est, à l’intérieur de la société, une organisation particulière avec des objectifs déterminés. La culture individualiste ne permet l’emploi de collectifs sociaux que comme sujets d’attributs ou objets non personnifiés ; et elle exige de ne pas confondre [15] l’État et la société. La France est un pays ou une culture, pas un agent. Si on veut parler d’agent, il faut parler de l’État français : ce n’est pas la France qui a coulé le « Rainbow Warrior », mais le gouvernement français.

Seule la vision de l’État comme club totalitaire produit par un contrat social unanime justifierait l’identification de la société et de l’État. Mais nous verrons les limites de ce contractualisme.

La question du libre-échange illustre comment l’individualisme fonde une nouvelle façon de voir le monde, qui comporte des conséquences pratiques importantes. Si un pays est essentiellement un ensemble d’individus, alors, au-delà des raccourcis linguistiques, ce n’est pas « le Canada » qui importe des textiles de la Corée, mais des individus résidant au Canada qui achètent auprès des résidents coréens ; ce n’est pas « le Canada » qui impose des contingentements aux importations de chaussures, mais l’État canadien. Quand on considère le commerce international dans une perspective individualiste, des problèmes s’évanouissent qui paraissaient menacer des collectivités imaginaires. Le mythique « intérêt national » n’est que le nom poli de la raison d’État. Il incarne une conception collectiviste, nationaliste, étatiste. On considère certaines collectivités et leurs États, « le Canada », « la France » ou « le Japon », comme des espèces de superindividus doués d’une existence propre qui transcende celle des individus ordinaires : alors, évidemment, « le Canada » a des problèmes avec « le Japon » comme Dupont avec Durand.

Ainsi la balance des paiements a-t-elle servi de rationalisation à toutes sortes de tyrannies étatiques, dont le contrôle des changes. L’argument se rattache aux intuitions mercantilistes du XVIIe siècle : il faut exporter davantage de biens et services qu’on en importe, prétend-on, sinon la balance des paiements est déséquilibrée. Or, quel problème peut donc poser un déficit des exportations par rapport aux importations, un déficit courant de la balance des paiements, entre les individus additionnés d’une région arbitrairement circonscrite et les individus d’une autre région quelconque ? Pareil déséquilibre signifie simplement que les individus de la région déficitaire, si on consolide leurs transactions, constituent ensemble des emprunteurs nets auprès des individus additionnés de l’autre groupe ; que la consommation des premiers est financée par des entrées nettes de capitaux en provenance des seconds.

Et puis après ? Dans une économie normale, les entreprises [16] constituent des emprunteurs nets auprès des ménages, qui sont eux des prêteurs nets, ce qui ne fait mourir personne bien au contraire. De même, pour que le décollage économique se produise, les individus des régions sous-développées doivent généralement recourir à des fournisseurs extérieurs de capital, ce qui ne fait de tort qu’à l’esprit nationaliste. Quand l’État ne s’en mêle pas, chaque individu, dans ses échanges, s’occupe de sa propre balance des paiements, soit en vendant autant qu’il achète, soit en empruntant. Il s’ensuit que la balance des paiements d’un groupe quelconque s’équilibre naturellement toute seule (quitte à ce que les taux de change fluctuent si des monnaies différentes sont en cause). Parmi les groupes d’individus réels, il ne saurait exister de problèmes de balance des paiements. À moins d’attacher une valeur transcendante à la collectivité, à l’État ou à la nation, on ne voit donc pas pourquoi on se préoccuperait de la balance des paiements du Canada ou de la France davantage qu’un Parisien ne s’inquiète du solde de ses transactions avec le Morbihan, ou qu’on ne se préoccupe de l’équilibre des paiements entre le groupe de mes lectrices aux yeux bleus et la Sacrée Congrégation de la Foi.

Dans une perspective individualiste, tout argument protectionniste se réduit à l’absurde. Car si le Canada est justifié de protéger son industrie contre les États-Unis ou la Corée du Sud, il s’ensuit que le Québec l’est tout autant de se protéger contre la province voisine de l’Ontario ; que l’Ile de Montréal aurait intérêt à ériger des barrières douanières contre le reste du Québec ; et que l’on devrait finalement interdire à chaque individu de commercer avec quiconque ! La conclusion n’est différente que si l’on introduit dans la chaîne du raisonnement une entité magique comme la collectivité, la nation ou la tribu, si on évacue l’individu.

Mais n’anticipons pas sur notre sujet, et revenons à l’opposition entre la souveraineté de l’État et celle de l’individu. Si la société agissante n’existe pas, l’État, lui, existe. C’est une organisation particulière qui, contrairement aux associations libres d’individus, prétend forcer tout le monde à obéir à ses décisions. Certains croient que, quand l’État est démocratique, l’individu conserve la souveraineté, qui n’est que déléguée par lui à l’État. Ainsi, l’individu et l’État seraient simultanément souverains et aucune opposition n’existerait entre eux.

Cette théorie de la souveraineté démocratique relève de la vieille confusion entre la liberté individuelle et la prétendue « liberté collective ». [17] Dans un texte célèbre, qui alimenta la réflexion de plusieurs libéraux (dont Charles Beudant et Edouard Laboulaye), Benjamin Constant a bien montré la distinction entre ces deux conceptions de la liberté, celle des modernes (la liberté individuelle) et celle des anciens (la liberté collective) [16]. Dans la conception antique, la liberté signifiait le droit de certains individus de participer aux décisions publiques auxquelles ils devaient ensuite se soumettre corps et biens. C’est cette conception antique de la liberté qui a été reformulée par Rousseau : l’individu souverain « met toute sa personne et sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale », après quoi il ne lui reste plus qu’à s’y soumettre sans réserve puisqu’il se soumet en fait à lui-même [17]. Quand tous les individus participent aux affaires de tout le monde, aucun n’est souverain dans les siennes. Au contraire, la conception moderne définit la liberté comme individuelle, comme le droit pour un individu de mener ses affaires privées sans interférence de quiconque y compris de la collectivité démocratique.

Le seul individu libre ou souverain est l’individu individuel, et non pas l’individu fondu et disparu dans la collectivité. Quand on dit individu, on veut dire l’individu individuel et non pas une majorité politique, celle-ci n’étant qu’une forme de l’étatisme.

Comme nous l’avons vu, le fait que l’État soit un et l’individu multiple n’empêche pas de donner une définition parallèle de la souveraineté. L’État souverain exerce sa souveraineté sur ses sujets et à l’encontre des autres États ; l’individu exerce la sienne sur lui-même, à l’encontre des prétentions des autres individus. La multiplicité des individus souverains comporte cependant une conséquence majeure pour la notion de souveraineté individuelle. C’est que la souveraineté est par définition égale pour chaque individu. Autrement, il y aurait des individus souverains ou tyrans, mais pas de souveraineté générale de l’individu. Le concept de souveraineté (nécessairement égale) de l’individu rejoint donc l’idée libérale de la liberté individuelle, qui est définie de manière à appartenir également à tous les individus.

[18]

LES GRANDES DOCTRINES POLITIQUES

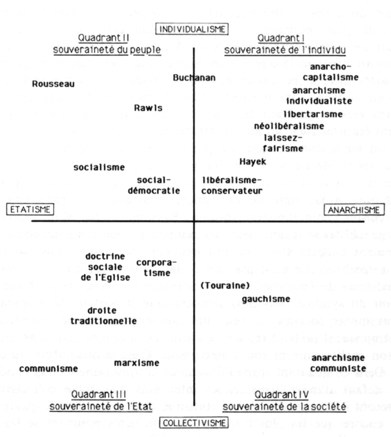

Où donc loge la souveraineté de l’individu dans le panorama des grandes doctrines politiques ? La souveraineté de l’individu apparaît comme à la fois individualiste et anarchiste, fondée sur l’affirmation des droits de l’individu et sur un ordre social spontané. Ce qui suggère de classer les idéologies politiques selon deux dimensions distinctes : l’axe étatisme-anarchisme et l’axe individualisme-collectivisme. C’est ce que fait notre graphique.

Dans un plan cartésien, traçons un axe horizontal qui, de gauche à droite, couvre les doctrines politiques des plus étatistes aux plus anarchistes. La variable mesurée est l’anarchie politique, l’absence de pouvoir politique organisée dans la société. A l’extrême gauche, vous avez les régimes dans lesquels la société entière est ordonnée par l’autorité étatique ; à l’extrême droite, les sociétés sans État, qui s’ordonnent spontanément soit par le marché soit par la tradition. L’axe vertical représente l’éventail des doctrines politiques allant de l’individualisme au collectivisme. La variable mesurée est l’affirmation (méthodologique, culturelle et politique) des droits de l’homme, et non pas nécessairement leur réalisation. Il n’est pas à priori inconcevable qu’une doctrine qui part de l’individu aboutisse à la tyrannie, comme c’est justement le cas chez Rousseau, ou qu’une doctrine fondée sur la collectivité garantisse des droits à ses membres, comme les anarchistes traditionnels voudraient nous le faire croire. Alors que l’axe horizontal mesure du positif et de l’a posteriori, l’axe vertical décrit du normatif, de l’a priori.

Notre graphique positionne les diverses doctrines politiques par rapport à ces deux axes. On n’attendra évidemment pas une rigueur ni une précision exactes de ce genre de classification, les positions devant être interprétées comme seulement indicatives des relations générales entre les doctrines en cause. Cette réserve étant faite, le graphique permet une classification des doctrines politiques plus éclairante que le traditionnel et unidimensionnel axe droite-gauche. Dans La faute à Rousseau, Jacques Julliard propose une construction similaire, avec un axe collectivisme-individualisme, et un autre qui va du public/politique au privé/social/économique [18].

Le quadrant II est le lieu des doctrines politiques qui combinent

[19]

Les grandes doctrines politiques

l’individualisme et l’étatisme, qui partent de l’individu et aboutissent à un ordre social plus ou moins imposé par l’État. La doctrine extrême dans les deux dimensions est le rousseauisme, qui se fonde sur les droits individuels pour construire un État totalitaire. Moins individualiste et moins étatiste, la social-démocratie se situerait quand même dans le prolongement, vers l’origine, du rousseauisme, dont elle représente une forme atténuée. Les diverses formes du socialisme flottent quelque part entre le rousseauisme et la social-démocratie, en plus étatiste que celle-ci mais peut-être aussi [20] en plus individualiste. Le contractualisme de John Rawls, qui fonde la société sur un contrat social original signé par des individus égaux et ignorants des résultats futurs de l’intersection sociale [19], justifie, mais en plus individualiste, la social-démocratie, dont il partage l’étatisme. Caractérisées par l’individualisme et l’étatisme, les doctrines du quadrant II logent à l’enseigne de la souveraineté du peuple. Déchirés entre deux tendances contradictoires, les régimes politiques qui en dérivent sont irrémédiablement instables et irrésistiblement attirés vers le quadrant III, bien que les plus individualistes et les moins étatistes subiront aussi l’attraction du quadrant I.

Un autre domaine idéologique associé à des régimes politiques instables est décrit par le quadrant IV, qui (tout à l’opposé du quadrant II) essaie de marier l’anarchisme social et le collectivisme philosophique. À la limite de ce mariage contre nature, grouillent les anarchistes communistes comme Bakounine ou Koprotkine [20]. Les gauchistes sont sans doute un peu plus près de l’origine, en moins bêtement collectivistes, plus prudemment anarchistes, mais toujours aussi irréalistes. Ce n’est pas loin de là que nous retrouvons « l’après-socialisme » de Touraine [21]. Touraine rejette le socialisme politique en faveur du syndicalisme, plus démocratique et porteur des nouveaux mouvements sociaux ; il veut une démocratie directe, étendue à l’entreprise ; il prétend rejeter l’étatisme de la gauche mais sans renier ni son égalitarisme ni son collectivisme. C’est la quadrature du cercle. Dans ce quadrant règne l’illusion de la souveraineté de la société. Par défaut d’individualisme, les intentions d’anarchie collectiviste verseront naturellement dans l’étatisme, c’est-à-dire dans le quadrant III, encore que les plus brillants des gauchistes pourront se laisser tenter par l’individualisme du quadrant I [22].

Le quadrant III regroupe les idéologies à la fois collectivistes et étatistes, domaine de la souveraineté de l’État dans son sens le plus totalitaire. Déjà, le quadrant II définissait une souveraineté de l’État camouflée sous la souveraineté du peuple. Le quadrant III réunit les deux têtes de l’hydre : la collectivité étouffante et l’État tout-puissant. [21] À l’extrémité des deux calamités, étatisme et collectivisme, trône le communisme. Moins étatiste en théorie, le marxisme est tout aussi collectiviste. Au nord-est du communisme, se trouve la droite traditionnelle, dont Alain de Benoist et son mouvement ont rappelé l’anti-individualisme viscéral. La doctrine sociale de l’Église, du moins dans son interprétation la plus orthodoxe, n’est pas moins étatiste ; elle est quand même moins collectiviste, âme individuelle oblige [23]. À peu près au même niveau de collectivisme mais parfois moins étatiste que la doctrine sociale de l’Église, le corporatisme atténue le communisme et la droite, dont il constitue le prolongement vers l’origine. La logique des institutions dans une société étatisée contribue à la stabilité de ces doctrines : l’État intervient sans arrêt pour réparer les dégâts de ses interventions antérieures.

S’étonnera-t-on que l’extrême-droite traditionnelle patauge dans le même collectivisme que l’extrême-gauche orthodoxe ? Telle est la vérité des doctrines, bien mise en lumière par Alain Laurent [24]. Les théoriciens de la nouvelle droite ainsi que Teilhard de Chardin partagent l’idée de Lammenais, qui disait : « L’homme seul n’est qu’un fragment d’être ; l’être véritable est l’être collectif ». Emmanuel Mounier célébrait la révolution nationale de Pétain et sa « lutte contre l’individualisme ». Roger Garaudy oppose la personne (le bien) à l’individu (le mal), comme Mounier. Staline et Lénine applaudissent Mao-Tsé-toung décrétant qu'un communiste doit se soucier « davantage du Parti et des masses que de l’individu ». Alain de Benoist appelle au « refus de l’individualisme » et propose de « passer du statut d’individu à celui de personne ». Guillaume Faye s’insurge contre « un individualisme forcené (...) qui décompose les groupes humains en détruisant les liens sociaux et organiques de leurs membres, en interdisant tout projet collectif, historique ou national ». Selon Mussolini, « l’individu n existe qu’en tant qu’il est dans l’État et subordonné aux nécessités de l’État ». Hitler voulait que « l’individu renonce à faire prévaloir son opinion personnelle aussi bien que ses intérêts particuliers, et les sacrifie au profit de la communauté ». Pétain visait à « éliminer l’individualisme destructeur ».

[22]

Philosophiquement comme géométriquement, le quadrant I est à l’opposé du quadrant III. Il contient l’espace idéologique de l’individualisme et de l’anarchisme. Assez proche de l’origine, nous commençons par le libéralisme-conservateur du Club de l’Horloge [25] ou d’un Philippe Bénéton [26]. Plus individualiste et plus anarchiste, mais avec prudence, le libéralisme classique à l’anglaise, à la Tocqueville et à la Hayek, se situe plus au nord-est. En continuant vers un individualisme plus radical et un anarchisme moins inavoué, nous rencontrons ensuite le libéralisme classique à la française identifié au laissez-fairisme : Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari, Charles Dunoyer, Benjamin Constant, Charles Beudant, Edouard Laboulaye. Le néolibéralisme contemporain, représenté par les Pascal Salin, Henri Lepage et autres, plus anarchiste, se rattache au courant libertarien américain (ou libertarisme), qui est aussi plus farouchement individualiste. Puis, aux confins de l’individualisme et de l’ordre spontané, les anarcho-capitalistes [27], qui ne veulent rien de moins qu’abolir l’État et qui prolongent dans l’économie la tradition des anarchistes individualistes comme Benjamin Tucker, Henry David Thoreau, Lysander Spooner, Max Stirner, William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon [28].

Toutes ces doctrines du libéralisme-conservateur à l’anarchisme individualisme forment le corpus doctrinaire du néolibéralisme. Devrions-nous en exclure les extrêmes comme le national-libéralisme du Club de l’Horloge ou l’anarchisme absolu d’un Stirner ou d’un Rothbard ? Peut-être. De même, comme nous le verrons, il faut se méfier du contractualisme de James Buchanan, une doctrine à la frontière du rousseauisme et du libéralisme, méthodologiquement très individualiste mais politiquement ambivalente concernant les droits individuels : c’est pourquoi, sur notre graphique, elle chevauche l’axe vertical à la hauteur du rousseauisme. Si l’étiquette libérale doit signifier quelque chose, il y a, en tout cas, des frontières nettes à ne pas dépasser : l’étatisme social-démocrate ou rawlsien, le gauchisme collectiviste, le corporatisme, qui sont tous antilibéraux.

[23]

Le néolibéralisme est donc défini par l’espace du quadrant II, quitte à exclure ses extrêmes des deux côtés. Il s’identifie ainsi à la théorie de la souveraineté de l’individu, et il prend le contre-pied de la souveraineté de l’État totalitaire, qui caractérise le quadrant III. Nous voilà de retour à l’opposition fondamentale entre la souveraineté de l’individu et celle de l’État.

PLAN DE L’OUVRAGE

Notre schéma des grandes doctrines politiques suggère que le néolibéralisme comme doctrine de la souveraineté de l’individu se définit sur deux dimensions : l’ordre spontané ou l’anarchie, et l’individualisme. Mais le libéralisme ne se contente pas d’un individualisme méthodologique et culturel : il doit déboucher sur des droits individuels réels, qui sont justement garantis par l’ordre social spontané. Ainsi, l’ordre spontané ou la liberté, d’une part, et des droits individuels imprescriptibles, d’autre part, constituent les deux piliers du libéralisme contemporain.

On voit comment l’individualisme et le libéralisme sont indissociables. Il n’y a pas de libéralisme sans individualisme méthodologique, culturel et politique. Inversement, l’individualisme ne peut subsister que dans le cadre libéral. L’idéal rousseauiste d’un individualisme étatique est impossible ; et absurde est la tentative de récupération que tentait Max Gallo avec une forme d’individualisme collectiviste [29]. Libéralisme et individualisme sont indissociablement liés dans l’expression « liberté individuelle », qui est la seule liberté possible. Le néolibéralisme unit le libéralisme classique et l’individualisme.

La première partie de cet essai étudiera la thèse de la souveraineté de l’individu. En analysant certaines conséquences de la social-démocratie, une des formes du mariage raté de l’individualisme et de l’étatisme, le premier chapitre espère montrer comment est inacceptable l’option de la souveraineté de l’État même dans sa version la plus attrayante de souveraineté du peuple. Dans les chapitres deuxième et troisième, nous analyserons les deux piliers de la souveraineté de l’individu : l’ordre spontané et les droits de l’individu. [24] Dans le chapitre trois, nous verrons, notamment, que le contractualisme ne peut être libéral sans se fonder sur des droits individuels préexistants au contrat, que la souveraineté de l’individu a partie liée avec un droit naturel. Cela complétera la première partie de cet essai, destinée à montrer que la seule souveraineté justifiable est celle de l’individu.

La deuxième partie de ce livre tirera certaines conclusions politiques de la théorie de la souveraineté de l’individu. Un État est-il nécessaire pour assurer la stabilité d’un régime de souveraineté de l’individu ? Quel genre d’État ? Qui custodiet ipsos custodes ? Qui nous protégera contre nos protecteurs ? Nous verrons que l’État libéral est un État minimal, dont le chapitre quatre analysera le domaine et les fonctions. Au chapitre cinq, nous nous interrogerons sur le financement et la fiscalité de l’État minimal. Enfin, nous tenterons, au chapitre six, de déterminer les grands paramètres de la constitution de l’État minimal et d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme.

Comme l’ont vu Tocqueville et Hayek, l’opinion, la culture politique, exerce une influence déterminante sur les institutions de la société dans laquelle nous vivons et que nous léguerons à nos enfants. Notre excursion dans la théorie de la souveraineté de l’individu espère contribuer à la formation d’une nouvelle culture politique fondée sur l’individualisme et la liberté [30].

[1] Grand Larousse encyclopédique, Paris, Larousse, 1964, tome 9, p. 947.

[2] Jean-Claude Lamberti, Tocqueville et les deux démocraties, Paris, PUF, 1983, p. 124.

[3] Voir Georges Ripert, Le Déclin du Droit. Etudes sur la législation contemporaine, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1949, p.43 ; et du même auteur, grand juriste libéral, Le régime démocratique et le droit civil moderne, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1948.

[4] Des nouveaux économistes des années soixante-dix aux néolibéraux actuels, le mouvement libéral français a vécu ce passage d’un libéralisme surtout économique à la découverte des fondements éthiques et juridiques de la doctrine. J’ai mieux réalisé la force de cette évolution au cours d’une conversation avec Henri Lepage, dont les ouvrages mêmes en font foi, de Demain le capitalisme, Paris, Pluriel, 1978, à Pourquoi la propriété, Paris, Pluriel, 1985, et à son prochain livre sur les droits de l’homme. Cette conversation a eu lieu le 11 septembre 1985, durant un dîner à Sainte-Victoire, en Provence, dans le cadre de l’Université d’Eté de la Nouvelle Economie, événement si fertile en rencontres et en idées.

[6] Gustave de Molinari, « De la production de la sécurité », Journal des Economistes, vol. 22, no 95, février 1849, p. 290.

[7] Jean-William Lapierre, « Le pouvoir politique », in Encyclopaedia Universalis, corpus 14, Paris, 1985, p.915.

[9] Emile Faguet, Le libéralisme, Paris, Société Française d’imprimerie et de Librairie, 1902, p. 32.

[10] Ibid. Chez les socialistes contemporains qui ont compris la nécessité d’en finir avec la souveraineté du peuple, voir Jacques Julliard, La faute à Rousseau. Essai sur les conséquences historiques de l’idée de souveraineté populaire, Paris, Seuil, 1985.

[11] Voir Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté, traduit de l’anglais par Raoul Audouin, vol. 1 : Règles et ordre, Paris, PUF, 1980, pp. 111-112.

[12] Cité par Emile Faguet, Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle, Paris, Société Française d’imprimerie et de Librairie, 1890, p. 260.

[13] F. Hayek, op. cit. Sur ces questions, on attend le livre que Philippe Némo doit consacrer à la pensée hayekienne aux PUF.

[14] Voir, entre autres, Friedrich Hayek, Scientisme et sciences sociales. Essai sur le mauvais usage de la raison, traduit de l’anglais par Raymond Barre, Paris, Plon, 1953 ; et Raymond Boudon, La place du désordre. Critique des théories du changement social, Paris, PUF, 1984, particulièrement pp. 62-74.

[15] Alain Laurent, De l’individualisme, Paris, PUF (collection « Libre échange »), 1984.

[16] Benjamin Constant, De la liberté chez les Modernes, Paris, Pluriel, 1980, pp. 491-515.

[17] Jean-Jacques Rousseau, op. cit., 1-6 et passim.

[18] Jacques Julliard, op. cit., pp. 170-172.

[19] John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge (Massachusets), Harvard University Presse, 1971.

[20] Voir Henri Arvon, L’anarchisme, Paris, PUF (coll. « Que sais-je ? »), 1951.

[21] Alain Touraine, L’après-socialisme, édition revue et augmentée, Paris, Pluriel, 1980.

[22] Comme Laurent Joffrin, La gauche en voie de disparition. Comment changer sans trahir ?, Paris, Seuil, 1984.

[23] Pour une interprétation libérale du catholicisme, sinon de la doctrine de l’Église, voir Raoul Audouin, Les lois de la liberté. Libéral et croyant, pourquoi ?, Paris, Editions de l’Institut économique de Paris et Centre libéral spiritualiste français, 1985.

[24] Voir Alain Laurent, op. cit., Les citations qui suivent sont tirées de cet excellent ouvrage.

[25] Voir, par exemple, Club de l’Horloge, L’identité de la France, sous la direction de Henry de Lesquen et Jean-Antoine Giansky, Paris, Albin Michel, 1985.

[26] Philippe Bénéton, Le fléau du bien, Paris, Laffont, 1983.

[27] Murray Rothbard est le grand-prêtre de l’anarcho-capitalisme. Voir son For a New Liberty, New York, Macmillan, 1973 ; et The Ethics of Liberty, Atlantic Highlands, New Jersey, Humanities Press, 1982. Pour un résumé de la doctrine, Pierre Lemieux, op. cit., pp. 131-151.

[28] Henri Arvon, Les libertariens américains, Paris, PUF, 1983, pp. 43-94.

[29] Max Gallo, La troisième alliance pour un nouvel individualisme, Paris, Fayard, 1984.

[30] Mes dettes intellectuelles sont nombreuses et, j’espère, convenablement reconnues dans le texte ou dans les notes inframarginales. Je dois aussi beaucoup à quelques amis dont l’appui moral aura, de diverses manières, été indispensable à la poursuite de mes travaux et à la rédaction de cet essai : parmi eux, je tiens à mentionner Jacques Garello (organisateur de l’Université d’Eté de la Nouvelle Economie, qui m’a invité à y présenter des communications dont les thèmes sont repris ici et là dans ce livre), Alain Laurent (qui m’avait invité à un colloque du CIEL sur l’individu, au printemps de 1985), Alain Madelin, Bertrand Lemennicier, Pascal Salin, Florin Aftalion, Gérard Bramoullé et Guy Plunier ; et, à Montréal, Jean-Paul Létourneau de la Chambre de commerce du Québec, Guy Saint-Pierre, Yves Guérard et Claude Beauregard.

|