[51]

Questions de culture, no 11

“Devenir chercheur-e : itinéraires et perspectives.”

“JEUNES CHERCHEUR(E)S

EN SCIENCES SOCIALES.

Évolution des modes d’accès

à la carrière.”

par

Réjean Landry, Francine Descarries-Bélanger

et Vincent Lemieux

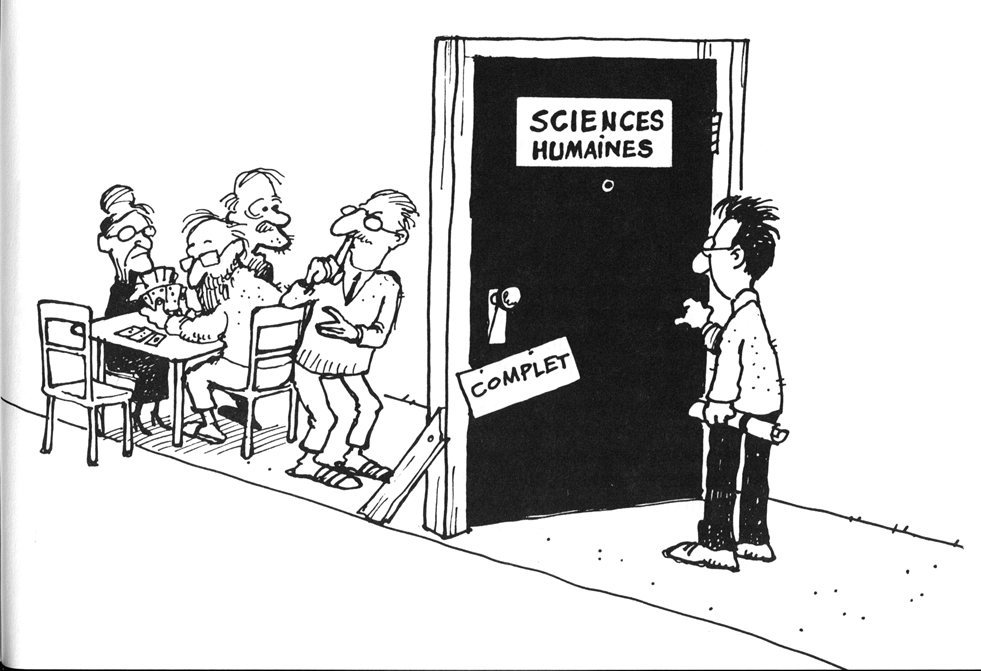

Dans un contexte de virage technologique, mais aussi de coupures budgétaires sévères et de banalisation des études doctorales voire postdoctorales, qu'en est-il des conditions de démarrage des jeunes chercheur(e)s en sciences sociales ? La transformation de diverses conditions d'accès à la carrière serait-elle à l'origine d'une contradiction dont on néglige trop souvent l'impact ? Si les voies d'accès à la carrière de chercheur tendent aujourd'hui à se diversifier, l'obtention d'un poste de professeur(e) à l'université représente toujours, du moins en sciences sociales, le modèle valorisé et légitime de carrière scientifique, alors que la compétition pour l'obtention d'un tel poste est beaucoup plus vive aujourd'hui qu'il y a vingt-cinq ans.

Au delà des cheminements révélés par les biographies personnelles, il y a donc lieu de voir si la prise en considération, non seulement de l'évolution des normes régissant la formation des jeunes chercheurs et leur recrutement par le milieu universitaire, mais encore de la mutation de la conception de la recherche universitaire et de son financement, peut fournir des éléments de réflexion sur cette question.

L'« unidimensionnalité » du modèle de carrière traditionnellement proposé aux jeunes chercheurs explique sans doute pourquoi leur sort apparaît aussi intimement lié à la croissance des effectifs professoraux universitaires. Or, note-t-on avec justesse, les leviers qui ont stimulé cette croissance — la lame démographique d'après-guerre et l'augmentation considérable des subventions gouvernementales aux universités — ne fonctionnent plus. Au contraire, les effets conjugués de divers facteurs socioéconomiques affecteront négativement, pour des années à venir, les possibilités d'ouverture de nouveaux postes : le ralentissement du taux de croissance des clientèles, la compression des dépenses gouvernementales consacrées à l'enseignement et à la recherche universitaires, enfin, l'effet combiné de la récession et de l'inflation qui, depuis environ 1970, amplifie le ralentissement du taux de croissance des budgets des universités. En outre, s'il est clair que le nombre de nouveaux postes ouverts est appelé à varier considérablement d'une discipline à l'autre, d'une année à l'autre ou d'une [52] université à l'autre, il est tout aussi évident que la croissance des effectifs professoraux en sciences sociales sera, elle, d'autant plus limitée que le financement de nouvelles activités universitaires visera, en priorité, les sciences dont les contributions sont plus immédiatement greffées aux politiques et finalités du virage technologique.

Dans une telle conjoncture — et ceci, à l'encontre du modèle de carrière qu'il a vraisemblablement été amené à valoriser, et parfois même en dépit de l'attitude sceptique de ses aînés à l'égard d'un cheminement de carrière pensé en dehors des murs de l'université —, le jeune chercheur en sciences sociales devra apprendre à ne pas miser exclusivement sur l'obtention d'un poste de professeur d'université comme voie d'accès à la carrière scientifique. Faute d'être en mesure de prévoir une modification prochaine de la conjoncture, il ou elle sera forcé(e) d'étudier les diverses possibilités et contraintes d'autres milieux d'emploi.

Mais il ne suffit pas de dire que les ouvertures de postes en milieu universitaire sont limitées, pour saisir le contexte dans lequel évolue de nos jours le jeune chercheur québécois. Il faut également penser aux divers autres facteurs qui interviennent dans la détermination des conditions actuelles d'embauche. Un de ceux-ci, et non le moindre, est la conception de la recherche qui s'impose de plus en plus, dans le milieu des sciences sociales, et les modèles de pratique qu'une telle conception sous-tend.

L'évolution de la conception de la recherche

Nul ne saurait nier que l'idée que les spécialistes des sciences sociales se font de la recherche universitaire a bien évolué au cours des vingt-cinq dernières années. Cette évolution peut être retracée à partir de trois grandes étapes :

a) Dans la première, la recherche est définie en termes d'efforts, en termes d'activités individuelles de production de connaissances.

b) Dans la seconde, la recherche est déjà associée plus intimement à un « extrant », à des résultats concrets. Les notions de projet de recherche et d'équipe de recherche commencent à s'imposer, mais les exigences, au niveau des modes de participation à la communauté scientifique et à l'échange sont peu ou pas formulées, tandis que les modèles de production et de diffusion varient énormément d'un chercheur à l'autre.

c) Enfin, la période contemporaine est marquée par une codification beaucoup plus grande des standards et des normes régissant les activités de recherche. En conséquence, celles-ci désignent maintenant, de façon quasi automatique, les activités subventionnées élaborées dans le cadre d'un protocole précis, selon une grille théorique et méthodologique préétablie, et menant nécessairement à la diffusion de résultats dans le circuit éditorial scientifique de la discipline. En outre, et ceci situe bien les attentes des gestionnaires de la science, au cours des années quatre-vingt, le discours sur « l'excellence » s'impose de plus en plus.

[53]

La conception dominante de la recherche en sciences sociales qui a prévalu jusqu'à la fin des années 1960 voulait que tous les professeurs d'université, les anciens comme les nouveaux, fassent de la recherche. C'est l'époque, selon l'expression du rapport Bonneau-Corry, de la « recherche réflexive ». L'ensemble des activités professionnelles des professeurs de sciences sociales, incluant les démarches nécessaires à la préparation des cours, est alors assimilé à de la recherche.

Parmi les quelques professeurs de sciences sociales en poste dans les universités québécoises francophones au cours de cette période, certes quelques-uns feront œuvre de pionnier en produisant et en diffusant les tout premiers résultats empiriques ayant comme objet spécifique certains aspects de la réalité québécoise. Dans un tel contexte, scénario familier à l'époque, après avoir complété sa scolarité de maîtrise, l'étudiant ou l'étudiante travaillait un an ou deux comme assistant(e) de recherche. Il consacrait ensuite quelques mois de plus à la rédaction de son mémoire sur la base des données de la recherche, avant d'entreprendre, souvent à l'étranger, des études doctorales. Au moment de terminer celles-ci, plusieurs se sont vu offrir un poste permanent dans la fonction publique ou parapublique, poste qui, non seulement, s'avérait monétairement avantageux, mais encore offrait des conditions formelles de travail. Plus d'un étudiant brillant a ainsi pris le chemin du marché du travail, plutôt que d'entreprendre — ou de terminer — la thèse de doctorat. Mais, si cette réalité caractérise assez bien la dynamique des premières équipes de recherche, il faut surtout retenir qu'avant les années 1970, en l'absence de tradition, de stimulations véritables et de moyens (de tous ordres), ces entreprises de recherche — réunissant professeur et étudiants — étaient assez rares, la plupart des professeurs étant plus à l'aise, alors, dans la recherche réflexive.

Parmi les facteurs qui contribueront à la redéfinition des activités de recherche en sciences sociales, au début des années 1970, retenons, comme facteurs clé, la consolidation du milieu universitaire québécois, entre 1965 et 1975, et ses corollaires, l'expansion des effectifs professoraux, le développement de programmes de deuxième et troisième cycles, et l'apparition d'interventions plus soutenues et mieux structurées de la part des instances gouvernementales. Cette institutionnalisation plus poussée des départements universitaires entraînera une certaine codification du rôle de professeur et de chercheur à l'université, codification qui laisse moins de place à l'improvisation et à la diversité au niveau des modes valorisés de pratique en recherche. Dans cette tentative de rationalisation seront donc établis, de manière plus ou moins explicite, certes, tant par les administrations universitaires que par les corps professoraux, les premiers standards relatifs à la conduite à suivre, nommément pour ce qui a trait à l'obtention de subventions de recherche et à la production-diffusion de résultats concrets. La formalisation de ces standards par les administrateur(e)s sera éventuellement intégrée comme critère d'évaluation dans les conventions collectives. Dans la pratique courante, ces mêmes standards seront souvent résumés dans la formule lapidaire du « publish or perish ».

[54]

Ces normes d'évaluation, faut-il le rappeler, ne seront toutefois pas appliquées également à l'ensemble du corps professoral. Les titulaires et les agrégés en seront en quelque sorte « dispensés », dans la mesure où leur sécurité d'emploi n'est plus liée à leur performance en matière de recherche et de publication. Pour ceux qui n'ont pas la permanence d'emploi, il en va autrement. Mais, la réalité demeure qu'au cours de ces années la performance continuera d'être évaluée avec un certain laxisme, une importance relative étant accordée notamment à la nature des publications, aux moyens de diffusion retenus, de même qu'aux ressources éditoriales effectivement utilisées par les chercheurs. À cet égard, la décennie actuelle marquera une évolution déterminante.

Une proportion croissante de chercheurs en sciences sociales semble en effet partager maintenant, avec les scientifiques des sciences de la nature et des sciences de la vie, une conception plus pragmatique, mais aussi plus élitiste, de la recherche. Une telle conception accorde une importance centrale à la production de résultats tangibles et à la reconnaissance des efforts scientifiques par les pairs. L'accent est mis sur la réussite ! Et, on le notera, ce type de rapport à l'activité de recherche est, selon toute vraisemblance, plus répandu dans les disciplines hautement codifiées, particulièrement en économique et dans les sous-champs disciplinaires qui font usage de la « modélisation » statistique ou mathématique.

Étant donné l'état actuel des connaissances, la production de nouvelles connaissances en sciences sociales, que celles-ci soient théoriques ou appliquées, exige, on le reconnaît, un investissement de temps de plus en plus élevé et l'apport de ressources humaines et matérielles de plus en plus considérables. Le cas des études sur les comportements électoraux constitue une bonne illustration d'un thème central de la science politique actuelle, qui exige non seulement une expertise pluridisciplinaire, mais encore des ressources financières considérables, ne serait-ce que pour couvrir les coûts de l'informatisation et du traitement de la base de données. Face aux coûts, mais également face à la possibilité entrevue de jauger la productivité d'un chercheur à l'aide de paramètres bibliométriques quantifiables, de plus en plus de gestionnaires de la science et même de chercheurs ont acquis la conviction que, non seulement toute activité de recherche se doit de donner lieu à la production matérielle (la publication) de résultats, mais encore que ceux-ci doivent être sanctionnés, légitimés par les pairs, en passant, pour le moins, la barrière des comités d'arbitrage, voire celle des grandes revues prestigieuses de la discipline. Dans un cadre d'activités où les résultats produits peuvent difficilement être mesurés, il est indéniable que l'écrit scientifique constitue une preuve matérielle de la conduite effective de travaux de recherche. De plus, le fait que ce produit puisse, à travers les comités de rédaction des ressources éditoriales, être formellement évalué par les pairs ajoute à son intérêt et à l'importance institutionnelle qu'on lui accorde, non sans fondement d'ailleurs, à l'intérieur même de la communauté scientifique comme indicateur social de performance. On se doit toutefois de souligner les contradictions qui peuvent découler d'une application trop rigide des rapports qui sous-tend une telle [55] conception, dans la mesure où il y a risque de réduire l'activité de recherche à la seule production de résultats « publiables », de confondre « faire de la science » avec « l'acte de publier » dans le « bon » circuit éditorial.

Cette place centrale accordée aux publications, dans l'évaluation, a nécessairement un caractère impératif, plus déterminant pour les candidats à la permanence ou les nouvelles recrues, que pour le corps professoral qui bénéficie déjà de la sécurité d'emploi. Des premiers on exigera de plus en plus qu'ils publient dans des revues avec arbitres et qu'ils « compétitionnent » avec succès pour l'obtention de fonds auprès des organismes subventionnaires. Jusqu'à tout récemment, ces initiatives étaient laissées à leur bon vouloir. Cette élévation bien réelle des standards de performance signifie donc qu'on est beaucoup plus exigeant à l'endroit des jeunes candidats et des nouvelles recrues aujourd'hui qu'il y a vingt-cinq ans et que dans l'esprit, même si ce n'est pas toujours le cas dans les faits, les règles de recrutement et de permanence ont été modifiées en conséquence.

Le recrutement des jeunes professeurs

À bien des égards, il est possible de constater que l'élévation des critères de recrutement des jeunes professeurs a été considérable. Avant 1970, il était exceptionnel qu'un département de sciences sociales recrute un candidat dont le doctorat était complété. On embauchait même assez souvent des diplômés de maîtrise.

[56]

À cet égard, par rapport à la période des années soixante, la décennie suivante marque deux changements importants : on cessera d'abord d'engager des diplômés de maîtrise, pour tendre de plus en plus à exiger une scolarité de doctorat, et bien des jeunes recrues termineront leur thèse de doctorat pendant les premières années de leur emploi, tandis que d'autres profiteront d'un congé de perfectionnement avec solde pour mener à terme leurs études doctorales. D'autre part, il est à retenir qu'au cours de cette décennie, le marché du travail que représentent les universités connaît une expansion suffisante pour intégrer en son sein presque toutes les personnes détentrices d'un diplôme de Ph.D. en sciences sociales ainsi qu'une très forte proportion de celles qui sont en rédaction de thèse.

La situation est aujourd'hui bien différente. Bien que souffrant encore certaines exceptions, notamment au niveau de l'embauche dans les universités à l'extérieur des deux grands centres urbains québécois, de telles conditions sont de moins en moins fréquentes. Ne serait-ce qu'en raison du plus grand nombre de candidats qualifiés à la recherche d'un emploi en milieu universitaire, les universités peuvent hausser de façon drastique leurs critères de recrutement, d'autant plus que les jeunes candidats se retrouveront souvent en compétition avec des professeurs-chercheurs d'autres universités qui souhaitent changer d'institution. Ainsi, dans la plupart des disciplines des sciences sociales, une offre d'emploi pour un poste dont la description est assez large attire souvent plus d'une cinquantaine de candidatures. Tant et si bien que le seul fait de détenir un diplôme de Ph.D. n'est absolument plus un critère décisif, même s'il est nécessaire. Le jeune candidat doit présenter d'autres atouts, tels l'expérience dans l'enseignement, un champ de spécialisation bien déterminé, une bibliographie intéressante, un stage postdoctoral, etc. Ceci d'ailleurs risque d'amener certains concours de recrutement à se jouer sur des enjeux parascientifiques : plusieurs candidats de qualité égale se disputant le seul poste disponible.

En soi cette émergence d'une nouvelle génération de jeunes chercheurs qui sont à la fois très compétents et très compétitifs, dès l'entrée, est un effet souhaitable. Elle est à l'origine du renforcement de la professionnalisation du rapport à l'activité scientifique, principale caractéristique de l'étape actuelle. Par contre, sur un plan plus concret ce surplus de main-d'œuvre scientifique entraîne aussi une situation tout à fait nouvelle. Les jeunes détenteurs de diplômes de Ph.D. ne peuvent plus être assurés de trouver un emploi permanent en milieu universitaire, que ce soit avant ou après l'obtention de leur diplôme. Les décisions qu'ils prennent, à ce moment, sont lourdes de conséquences quant à leurs possibilités de démarrage, dans la carrière de chercheur, et à leur cheminement éventuel.

Assez curieusement, ce sont celles et ceux qui tentent de promouvoir leur candidature en travaillant à titre de chargés d'enseignement qui courent les plus grands risques. Compte tenu de la faible rémunération accordée par charge de cours et, donc, de l'obligation de donner plusieurs cours par année pour survivre, certains chargés d'enseignement partagent leur temps entre deux, et même trois universités, au point qu'ils consacrent des [57] énergies incroyables à faire, toutes les semaines, la navette entre Montréal et Québec, ou Montréal, Québec et Rimouski, etc. Les exigences d'un tel mode de fonctionnement étant très lourdes, ces jeunes chargés d'enseignement ne disposent plus du temps nécessaire pour se consacrer à des activités de recherche aptes à leur fournir expérience et performance. Conséquence d'une telle situation, plus ils travaillent, moins leur dossier devient compétitif selon les normes et standards actuels de recrutement des jeunes professeurs.

Ajoutons à cela que les jeunes Ph.D. qui réussissent à trouver une place dans l'un ou l'autre des quelques centres de recherche existants en sciences humaines, sont également susceptibles de connaître des conditions précaires de travail et de perfectionnement. Rarement assurés de la permanence, travaillant d'après un protocole de recherche qu'ils auront rarement contribué à élaborer, embauchés plus souvent qu'autrement pour préparer et superviser des opérations de collecte de données ou rédiger des rapports de recherche, ils disposent rarement du temps et des matériaux nécessaires pour se doter d'un dossier personnel de publications scientifiques.

Nouvelles voies de démarrage

Phénomène déjà assez présent dans les sciences exactes et de la santé, une proportion croissante de jeunes Ph.D. en sciences sociales débute dans le monde universitaire à titre de chercheur postdoctoral. La création effective de programmes de bourses postdoctorales en sciences

[58]

sociales remonte au milieu des années 1970. Ces stages postdoctoraux permettent la poursuite de travaux de recherche à plein temps et, souvent, en bénéficiant du patronage d'un maître éminent ou du contact d'une équipe de recherche dynamique qui partage généralement avec le boursier les mêmes intérêts de recherche. Sans être la voie royale vers l'obtention d'un poste permanent en milieu universitaire, il est certain que ce genre de conditions de travail, utilisé à bon escient, permet à un candidat non seulement d'augmenter sa compétence scientifique, mais encore d'assurer sa réputation comme chercheur et de développer un réseau scientifique, autre aspect très important dans la conjoncture actuelle. À ce dernier égard, il est clair qu'au moment d'un concours de sélection, pour un poste permanent en milieu universitaire, la renommée du professeur avec qui a été effectué le stage postdoctoral se reflète nécessairement sur la réputation du candidat.

Au Québec, actuellement, la pratique des études postdoctorales en sciences sociales est encore loin d'être généralisée. On dénombre environ deux à trois nouveaux candidats par année en économique, en science politique et en sociologie. Par contre, si cette pratique s'impose éventuellement, elle aura nécessairement pour effet de déclasser le diplôme de Ph.D. comme critère de sélection aux postes de professeurs dans la majorité des concours de recrutement. Comme pour les études doctorales actuellement, les stages postdoctoraux les plus rentables sont, sans l'ombre d'un doute, ceux qu'on effectue à l'étranger. Ce phénomène s'explique aisément par le fait que les départements de sciences sociales cherchent souvent à éviter l'« inbreeding », c'est-à-dire l'embauche de leurs propres diplômés, mais aussi parce qu'on aurait encore tendance, parfois, à survaloriser des formations acquises ailleurs. En outre, dans le cas de cette pratique émergente des stages postdoctoraux en sciences sociales, l'absence de toute tradition au sein des départements universitaires et la carence de structures d'intégration fait qu'il est plus difficile de maximiser les retombées d'un tel stage, surtout s'il est effectué dans une université québécoise.

Dans un autre ordre d'idées, on réalisera que les exigences actuelles des programmes de maîtrise et de doctorat, de même que les attentes des organismes subventionnaires à cet égard, ne favorisent pas nécessairement l'instauration des conditions intellectuelles et matérielles les plus propices au démarrage des jeunes chercheurs. Caractéristique des sciences sociales, les étudiants de maîtrise et de doctorat ont la liberté de réaliser un projet de recherche hautement personnel, plutôt que de s'intégrer dans la démarche collective d'une équipe ou d'un laboratoire de recherche. S'il trouve un directeur qui y consent, l'étudiant peut, en fait, axer sa recherche en fonction d'un objet, d'un cadre théorique ou d'un domaine d'investigation très différent des champs d'expertise de son directeur.

Le prix à payer pour ce type de comportement, par ailleurs légitime du point de vue intellectuel, est très élevé : non seulement l'étudiant est-il forcé de mener une démarche isolée, mais encore la durée de ses études risque de s'en trouver allongée, puisqu'il devra mener seul une démarche globale de recherche en bénéficiant d'un encadrement plus ou moins systématique [59] et suivi. En outre, il faut bien constater que les mémoires et thèses qui en résultent sont très rarement publiés.

Ce type de démarche semble prendre pour acquis que les étudiants de maîtrise et de doctorat seraient les seuls artisans de leur formation. Cela suppose également que les étudiants ont une expertise suffisante à propos de toutes les étapes de réalisation d'une recherche, alors même que le principe qui préside à la mise sur pied d'une équipe de recherche est de tirer avantage de l'expertise complémentaire de plusieurs personnes. Enfin, une telle démarche ignore que bien des enjeux d'analyse et de vérification exigent des ressources humaines, financières et de temps de beaucoup supérieures à ce dont peut disposer un étudiant isolé, à la maîtrise ou au doctorat. Plus d'un abandon peut s'expliquer par le fait que l'étudiant ne peut seul constituer avec les moyens matériels ou le temps dont il dispose, une base de données originale. Autre situation fréquemment rencontrée, l'étudiant n'a pas les compétences, les moyens ou tout simplement l'énergie pour traiter les données qu'il a accumulées.

Ces étudiant(e)s qui travaillent dans l'isolement sont ainsi privé(e)s des effets de synergie qu'engendre le travail collectif. De même, la stratégie du travail individuel suppose que le candidat connaît bien les règles de jeu du travail scientifique. Or il est logique de postuler qu'il est très difficile de devenir un bon chercheur sans avoir une expérience concrète des règles de l'activité scientifique, expérience qui s'acquière plus facilement au sein d'une équipe de recherche. Même lorsque l'étudiant arrive à terminer son mémoire ou sa thèse, la chaîne des conséquences n'est pas rompue, car l'isolement ne permet pas de développer des réseaux d'échange et est rarement favorable à une socialisation rapide aux règles non écrites du système scientifique et à la publication des résultats dans des sources éditoriales importantes de la discipline. En fin de compte, ces éléments risquent de jouer contre le candidat qui voudrait accéder à un poste de professeur ou bénéficier des programmes de subventions qui s'adressent aux chercheurs sans affiliation institutionnelle.

Par contre, étant donné la façon dont les programmes de bourses fonctionnent actuellement, l'étudiant n'obtient aucun bénéfice matériel apparent ou immédiat en s'intégrant dans une équipe de recherche. Au contraire, l'impression qu'il aura, à prime abord, c'est que, dans le cadre d'un financement à travers une équipe de recherche — plutôt que sur la base d'une bourse de recherche —, il se verra dans l'obligation d'effectuer le travail selon un certain horaire commandé, tandis qu'avec une bourse de recherche libre, il conservera toute sa liberté. Si on néglige de faire valoir l'effet de synergie, la richesse de l'encadrement disponible et la dynamique sous-jacente au premier mode d'insertion, il est certain que tout étudiant moindrement récalcitrant à l'idée de travailler sur un objet ou un cadre théorique qu'il n'aurait pas lui-même entièrement choisi et développé, est plus susceptible d'opter pour le second scénario. Les professeurs ont aussi un rôle à jouer dans cette dynamique. Il ne s'agit pas simplement de dire que les étudiants de sciences sociales préfèrent travailler seuls, mais il faut aussi voir si les occasions de travailler en équipe existent réellement. À première [60] vue, il ne semble pas que le nombre de projets de recherche offrant à l'étudiant une possibilité d'encadrement et de stimulation intellectuelle soit suffisant pour satisfaire à la demande.

Pour amenuiser les effets d'une telle situation, les organismes subventionnaires devraient donc user de leur pouvoir d'incitation, de façon à favoriser l'intégration (plus ou moins directe) des étudiants de maîtrise et de doctorat dans des équipes de recherche et encourager, de façon tangible, ces derniers à terminer leur projet de mémoire ou de thèse. Il faudrait, toutefois, être prudent dans une telle initiative, pour ne pas rendre impossible toute démarche plus individuelle.

On peut prétendre que cet échec relatif des programmes d'études avancées, notamment pour ce qui a trait à la formation de jeunes chercheurs et à l'originalité des travaux produits, serait en partie compensé, pour les étudiants qui peuvent en bénéficier, par l'existence du programme de subventions aux « équipes et séminaires » du fonds FCAR. Nous ne pouvons malheureusement partager sans restriction cet optimisme.

Les projets subventionnés dans le cadre du programme « équipes et séminaires » du fonds FCAR encadrent des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Les équipes sont généralement composées de deux ou trois professeurs auxquels se greffent quatre ou cinq étudiants. Un projet typique est subventionné annuellement pour un montant qui dépasse rarement 20 000 $. Le saupoudrage, qui caractérise la répartition de l'enveloppe globale des subventions, est naturellement reproduit au niveau de chacune des équipes. Ainsi, une subvention de 20 000 $ partagée en parts égales entre trois professeurs qui encadrent chacun deux étudiants payés à 14 $ l'heure (tarif de l'université Laval pour les étudiants de maîtrise — le plus élevé du réseau) permet de rémunérer la contribution de chaque étudiant une journée par semaine pendant les semestres d'automne et d'hiver (trente jours rémunérés par étudiant).

Que se passe-t-il alors ? Les six premières semaines du premier semestre (ce qui totalise six jours de travail) serviront à familiariser les étudiants avec le projet, son objet, le cadre théorique, les méthodes et ses données. Il s'agit, bien souvent, d'une période où les étudiants consacreront leur temps de travail à lire divers documents concernant la réalisation du projet de recherche. Les quatre semaines suivantes serviront à roder les étudiants dans l'utilisation des instruments de recherche du projet. Selon cet échéancier, une amorce de travail productif peut être entrevue pour la troisième semaine de novembre. Mais, la fin de novembre et le mois de décembre correspondent malheureusement à la période du trimestre où la plupart des travaux académiques doivent être remis. Les étudiants les plus pressés par ces échéances viendront trouver leur directeur d'équipe pour lui demander une pause momentanée dans leur participation au projet, en promettant, bien sûr, de remettre le temps dû au début du semestre suivant. Ne nous attardons pas sur le déroulement du deuxième semestre, si ce n'est pour dire que la fin de celui-ci ressemblera à s'y méprendre à celle du premier. Tant et si bien que l'équipe de recherche, qui paie trente jours de travail, en [61] obtient moins d'une quinzaine comportant du travail véritablement productif. Cette équipe achète donc moins de cent jours de travail susceptible de faire progresser le projet. D'autre part, elle consacre environ soixante jours à la familiarisation et au rodage des étudiants, et elle peut consentir autant de jours de relâche en raison des obligations scolaires des étudiants. Et la roue recommence à tourner de la même façon chaque année, pour tout projet subventionné sur une base annuelle. Quelles sont les chances d'être véritablement productifs dans un tel contexte ?

Autre scénario possible, la concentration des activités de recherche durant la période d'été. Du point de vue de la formation des jeunes chercheurs, trois mois de recherche à plein temps valent certainement mieux qu'une année entière à sept heures par semaine. Mais ce morcellement des activités de recherche correspond-il à la formule la plus susceptible de faire progresser un projet ?

Dernière stratégie possible, le ou les directeurs de recherche concentreront sur un ou deux étudiants l'ensemble des ressources disponibles. Mais, là encore, la formule est loin d'être satisfaisante, puisque les salaires alloués sont insuffisants pour s'assurer la collaboration du brillant candidat qui, par hasard, aurait aussi besoin de gagner sa vie ou qui, en dépit de son intérêt pour la science, souhaiterait bénéficier d'une certaine sécurité d'emploi.

Quels résultats peut-on attendre d'un tel mode de financement des activités de recherche ? Aucune équipe de recherche ne peut prétendre apporter une contribution nouvelle au développement des connaissances en sciences sociales grâce à l'achat d'une centaine de jours non consécutifs (ou de trois mois à temps plein) de travail productif, même si — et ce n'est généralement pas le cas — les étudiants possédaient une longue expérience en recherche. Même dans les meilleures conditions et avec la meilleure volonté du monde, l'achat d'environ cent jours de travail de chercheurs non expérimentés ne peut permettre la production d'un article scientifique, par exemple. Dans de telles conditions, la quasi-totalité des subventions octroyées aux chercheurs en sciences sociales dans le cadre du programme « équipes et séminaires » s'avère peu susceptible de contribuer à la création de nouvelles connaissances dans ce domaine, d'autant moins que les professeurs-chercheurs ne peuvent eux non plus consacrer l'essentiel de leurs énergies à la recherche pendant les semestres académiques.

La situation ne paraît guère plus reluisante si on la considère du point de vue de la formation des jeunes chercheurs. En plus de ne pas avoir la chance d'apporter une véritable contribution à l'avancement des connaissances, les étudiants de maîtrise et de doctorat en sciences sociales n'ont pas la possibilité de travailler suffisamment d'heures pour assurer leur survie matérielle. Aussi doivent-ils généralement compter sur une source complémentaire de revenus, diluant encore davantage leur implication dans les projets de l'équipe de recherche. Inutile de dire qu'on ne devient pas chercheur en y consacrant une centaine d'heures par année. De ce point de vue, les subventions du programme « équipes et séminaires » du fonds FCAR [62] ne contribuent pas autant qu'il serait souhaitable à l'accumulation des connaissances en sciences sociales ni, en dépit d'un de ses objectifs les mieux précisés, à la formation des jeunes chercheurs. Ceci explique probablement pourquoi les étudiant(e)s engagé(e)s dans le cadre des programmes des « équipes et séminaires » du fonds FCAR ne réussissent pas nécessairement davantage que leurs consœurs et confrères à publier en début de carrière, dans des revues avec comité d'arbitrage. Il serait intéressant de savoir s'ils sont plus nombreux à terminer effectivement leur projet de mémoire ou de thèse.

Chose tout aussi évidente, néanmoins, les jeunes chercheurs qui ont pu acquérir, indépendamment des conditions, une certaine expérience de recherche au cours de leurs études, y sont arrivés, plus souvent qu'autrement, grâce aux programmes FCAR, d'où la nécessité de maintenir de tels programmes, tout en visant à les rendre plus productifs.

Bref, les conditions d'attribution des subventions imposées par le fonds FCAR se conjuguent aux politiques internes des universités concernant la rémunération des étudiants de deuxième et troisième cycle, pour faire ce programme l'équivalent d'un programme de soutien au revenu des étudiants qui n'a pas grand-chose à voir avec l'embauche stable d'un jeune chercheur prometteur. D'ailleurs, cette personne ne pourrait pas être embauchée à partir du même programme, une fois son diplôme obtenu, à titre d'associée ou d'attachée de recherche.

Évidemment, la situation que nous venons de décrire pousse à l'extrême une logique de fonctionnement qu'il est possible de contourner, notamment par l'addition de subventions provenant d'autres sources. Dans ces cas, une équipe peut effectivement parer à certains des inconvénients signalés ici. Mais ceci veut nécessairement dire, au moins de la part du chercheur principal, un investissement considérable de temps dans la rédaction de demandes de subvention et une coordination astucieuse, sinon compliquée, de l'ensemble des projets subventionnés.

Du côté des subventions à la recherche accordées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSFH), l'objectif visé n'en est plus un de formation de jeunes chercheurs mais de contribution au développement cumulatif des connaissances en sciences sociales. Dans cette optique, les personnes qui bénéficient des subventions du CRSF1 sont incitées à faire appel au personnel de recherche le plus compétent sur le marché, qu'il s'agisse d'étudiants, de professionnels ou d'associés de recherche. La compétition pour l'obtention des fonds est plus forte, mais, contrairement à ce que l'on peut observer au fonds FCAR, les projets reçoivent généralement la quasi-totalité du financement demandé pour des périodes de deux à trois ans. Quoi qu'il en soit, parce qu'elles rendent possible une certaine stabilité, les subventions accordées par le CRSF1 favorisent vraisemblablement des conditions de travail plus propices à l'apprentissage et à la production de travaux scientifiques susceptibles d'être publiés par des revues scientifiques reconnues.

[63]

Par contre, il faut bien admettre que les programmes de subventions du CRSH connaissent eux aussi, actuellement, une période de transition dont on ne peut prévoir les aboutissements. Les modifications récentes apportées au processus et aux critères d'évaluation pourraient avoir pour effet de rendre encore plus difficile l'obtention de subventions par les jeunes professeurs d'université, une importance encore plus considérable que par le passé étant accordée au dossier de publications du candidat et à ses capacités scientifiques. Pour les jeunes chercheurs, le « prix de l'excellence » ressemble beaucoup au dilemme des jeunes en quête de leur premier emploi : pour obtenir un emploi, il faut de l'expérience et pour acquérir de l'expérience il faudrait avoir un emploi.

L'initiative la plus récente et la plus susceptible de contribuer de façon significative à la formation et au démarrage de jeunes chercheurs concerne l'implantation du programme des « actions structurantes » du fonds FCAR visant à lancer ou à consolider les travaux d'une quarantaine d'équipes en milieu universitaire québécois. Assez curieusement, ce programme, qui n'était pas conçu au départ pour inclure la recherche en sciences sociales, a suscité une réaction très positive de la part des spécialistes de ces disciplines. Ainsi, deux équipes de sociologues viennent chacune d'obtenir des subventions de près d'un million de dollars pour les trois prochaines années. La quasi-totalité de ces fonds est destinée à recruter et à lancer la carrière des jeunes Ph.D. en permettant leur embauche à titre d'attachés de recherche avec affiliation à un département universitaire. En filigrane, le programme permet également d'offrir un « complément » de bourses à des étudiants de maîtrise et de doctorat. Bien qu'il soit encore beaucoup trop tôt pour évaluer les résultats de ces « actions structurantes », leur succès dépendra certainement en grande partie des conditions de travail et de la marge de manœuvre qui seront accordées aux jeunes chercheurs embauchés dans ces programmes. L'accueil qui sera réservé à de telles équipes dans les départements universitaires, de même que les modalités de collaboration qui pourront se développer entre les professeurs responsables du projet et les attachés de recherche, auront aussi des effets certains sur la performance des équipes. Dans une conjoncture d'embauche difficile, il est indéniable qu'un tel projet apparaît comme une alternative nécessaire et souhaitée. Sur la foi des quelques équipes constituées, il est aussi intéressant de noter que les projets subventionnés regroupent un nombre suffisant de chercheurs, de tous les âges professionnels, pour garantir un seuil critique d'activités et engendrer des effets de synergie. Pour reprendre le fil conducteur de notre réflexion, il semble à peu près impossible, sauf en cas d'échec flagrant, que les jeunes Ph.D. recrutés dans ces équipes ne réussissent pas à publier les résultats de leurs travaux dans des revues avec comité de lecture. De plus, les étudiants qui participeront à ces projets bénéficieront d'un entourage et d'un encadrement tout à fait exceptionnel qui devraient leur permettre de mener à terme plus rapidement leur propre projet de recherche.

Ce programme apparaît d'autant plus pertinent, en sciences sociales, que le nombre de centres de recherche où un jeune chercheur peut faire [64] ses premières armes est tout à fait restreint. Si on les définit comme des lieux institutionnellement reconnus, où œuvre au moins un chercheur aîné à temps complet, la liste est très brève. De mémoire, identifions l'Institut québécois de recherche sur la culture, le Centre d'études politiques et administratives de l'ÉNAP, l'INRS-urbanisation, le Centre de recherche en droit public, le Centre de recherche en criminologie de l'Université de Montréal et le nouveau Centre de recherches sur les services communautaires. Aucun de ces centres n'est en période d'expansion notable. Leur personnel de chercheurs a été recruté il y a quelques années et on y retrouve très peu de postes ouverts, bien que les subventions individuelles obtenues par les chercheurs soient employées à embaucher, pour des périodes plus ou moins longues, des dizaines d'auxiliaires de recherche.

Le cas des jeunes chercheurs autonomes

La rareté des postes de chercheurs dans les universités et les centres de recherche a incité le fonds FCAR, le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) et le CRSH à créer des programmes de subventions ouverts aux chercheurs sans affiliation institutionnelle. Nous savons actuellement peu de choses au sujet des résultats de ces programmes. Mais, intuitivement il nous apparaît que ce genre de palliatif, bien que fort louable et vraisemblablement nécessaire, crée, pour le jeune chercheur, les conditions d'un isolement susceptible d'être préjudiciable à la fois à la poursuite de ses recherches et au développement d'un réseau d'échanges qui puisse lui fournir les informations nécessaires, tant du point de vue scientifique que du point de vue des ouvertures sur le marché de l'emploi. D'autre part, il est certain qu'un tel mode de fonctionnement exige du jeune chercheur une discipline de fer, en l'absence de tout encadrement et incitation externes, tandis que les résultats obtenus — il ne s'agit pas ici de généraliser — risquent de ne pas avoir la qualité nécessaire pour satisfaire aux standards de la compétition scientifique et asseoir la réputation du chercheur comme scientifique.

Comme les étudiants qui réalisent leur mémoire ou leur thèse dans l'isolement le plus complet, ces jeunes chercheurs autonomes ne sont pas objectivement favorisés dans leur cheminement de carrière, car ils ne sont pas appelés à œuvrer dans un environnement apte à les familiariser avec les normes et standards du système scientifique. De plus, il ne faut pas se leurrer, elle est largement révolue, cette époque où un chercheur pouvait, avec de maigres ressources et sans aucun support institutionnel, faire une recherche significative. De la même façon, on ne penserait pas aujourd'hui installer un jeune chercheur en sciences expérimentales dans la « cuisine » de son logement personnel. Comme le chercheur qui n'en est plus à ses débuts — et peut-être davantage —, le jeune chercheur a besoin des ressources d'une vaste bibliothèque, du contact avec des experts, non seulement de sa discipline, mais également de disciplines complémentaires, de services informatiques sophistiqués, d'échanges avec ses pairs, bref, il doit se situer au centre d'un réseau d'activités et de contacts avec d'autres scientifiques. Sur un [65] plan plus humain, également, le jeune chercheur a besoin d'entrevoir des chances objectives de réussite et de pouvoir envisager le jour où il détiendra un poste à la hauteur de son diplôme, sinon de son talent, et qui lui permette d'espérer poursuivre ses travaux avec une certaine continuité et dans une atmosphère de collégialité. Pour se tailler une place, il ne devrait pas non plus avoir à se disperser, au point qu'il n'arrive plus à trouver le temps de mener ses recherches et de se consacrer à la diffusion de ses résultats.

*

* *

Cet article constitue le résultat des réflexions de trois personnes entrées à trois moments différents dans la carrière de la recherche universitaire depuis vingt-cinq ans. Les observations issues de nos échanges ont visé à reconstituer et à refléter les conditions d'accès à la recherche qui régnaient à ces trois époques différentes. De fil en aiguille, ces réflexions ont débouché sur la formulation d'une typologie de la recherche.

L'examen de cette évolution ne permet pas de dégager de recettes magiques, concernant l'accès à la carrière de chercheur. Il dénote cependant, d'abord, la jeunesse de la science des études sociales, mais aussi l'émergence et la consolidation du paradigme du développement cumulatif des connaissances dans cette discipline. Même les chercheurs qui n'adhèrent pas à ce modèle sont aujourd'hui forcés de reconnaître qu'une masse considérable de résultats a été produite, depuis vingt-cinq ans, et qu'il est impossible d'en négliger les acquis.

Bien que les trois conceptions de la recherche en sciences sociales coexistent toujours, l'augmentation du pool des connaissances a pour conséquence d'accroître le niveau de compétition aussi bien pour l'obtention de subventions que pour la diffusion des résultats dans les revues arbitrées.

La recherche en sciences sociales est donc devenue un univers posant des défis de compétition aussi élevés que le reste du marché du travail.

[66]

|