[11]

LA NUIT, LES YEUX OUVERTS.

Récit.

Introduction

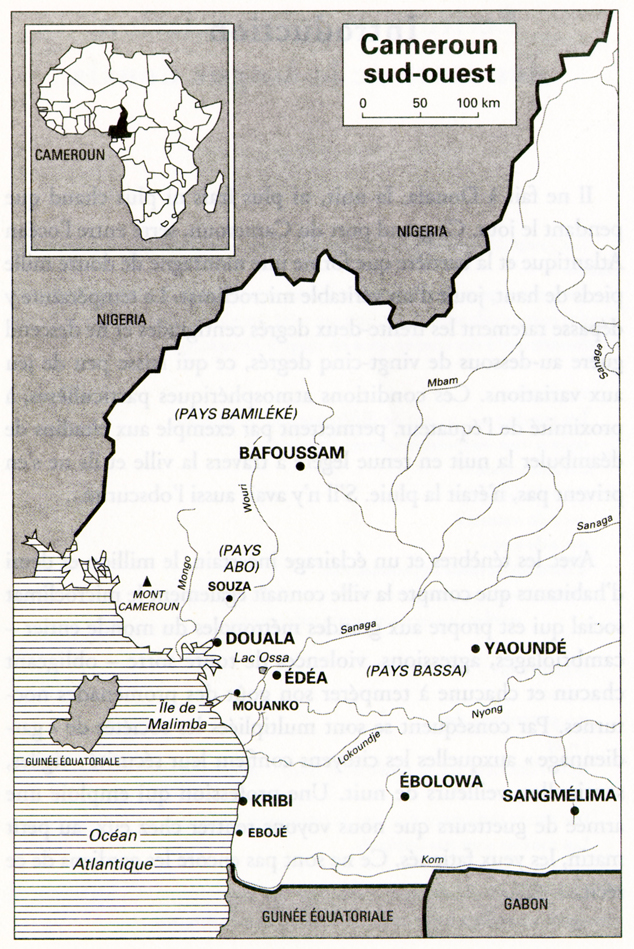

Il ne fait à Douala, la nuit, ni plus frais ni plus chaud que pendant le jour. Ce grand port du Cameroun, serré entre l'océan Atlantique et la barrière que forme une montagne de douze mille pieds de haut, jouit d'un véritable microclimat. La température y dépasse rarement les trente‑deux degrés centigrades et ne descend guère au‑dessous de vingt‑cinq degrés, ce qui laisse peu de jeu aux variations. Ces conditions atmosphériques particulières, à proximité de l'équateur, permettent par exemple aux citadins de déambuler la nuit en tenue légère à travers la ville et ils ne s'en privent pas, n’était la pluie. S'il n'y avait aussi l'obscurité...

Avec les ténèbres et un éclairage incertain, le million et demi d'habitants que compte la ville connait également le microclimat social qui est propre aux grandes métropoles du monde entier - cambriolages, agressions, violences de toute sorte - obligeant chacun et chacune à tempérer son goût des promenades nocturnes. Par conséquent se sont multipliées les sociétés de « gardiennage »auxquelles les citoyens confient leur sécurité : vigiles, sentinelles, veilleurs de nuit. Une profession qui emploie une armée de guetteurs que nous voyons rentrer chez eux, au petit matin, les yeux fatigués. Ce ne sont pas encore les gardiens de ce récit.

[12]

[13]

[14]

Ces gardiens-ci de la nuit étendent leurs activités bien au‑delà des quelques heures où l'obscurité règne sur la ville. Ils ne sont noctambules que par analogie. Leur domaine recouvre une nuit plus opaque et plus inquiétante, désignée en langue douala par le mot « ndimsi », un vocable fort de la Tradition, littéralement « les réalités cachées de la terre ». C'est le monde des intentions secrètes et des desseins voilés, le lieu des luttes souterraines et décisives. Ils ont reçu le don de percer cet univers interdit aux yeux ordinaires, munis d'un pouvoir reconnu qui leur permet d'agir sur la santé et l'unité des familles, pour le bonheur ou le malheur des gens simples. Parmi eux, voué à la sauvegarde de ses protégés, se trouve le « nganga », l'acteur principal de ce récit.

À l'œil nu, le nganga apparaît comme un personnage plurivalent. La plus visible de ses fonctions étant de soigner des malades, on sera tenté de l'appeler « médecin traditionnel » ou, pour le distinguer de son collègue des hôpitaux, « tradipraticien ». J'évite, de toute façon, le terme de « guérisseur » qui en ferait un personnage marginal, alors qu'il se situe au cœur des sociétés africaines. Ne le nomme-t-on pas « nganga » dans une bonne partie du monde bantou, qui va de Douala au Cap, moyennant quelques variantes vocaliques ? Mais la maladie de ses patients n'atteint pas seulement leur corps, elle affecte le réseau de leurs relations familiales et professionnelles, au point d'engendrer des conflits. Le nganga doit alors se faire juge. Et comme les Esprits et les Ancêtres sont en jeu, il a aussi le rang d'un officiant. Sa fonction recouvre ainsi des domaines que la société moderne réserve à la santé publique, à la justice aussi bien qu’aux Églises. Pourtant ces trois grandes institutions ne l'ont pas fait disparaître, et il continue aujourd'hui [15] d'exercer son office à leur ombre et à côté de ces faussaires de la Tradition que sont les charlatans. Le secret de sa longévité vient sans doute de la capacité qu'on lui accorde d'intégrer la vie globale de ses patients [1].

Il m'a fallu treize années de présence au Cameroun - passées dans le monde du jour - pour rencontrer le personnage, sans me douter à ce moment-là jusqu’où cette découverte me mènerait. Envoyé à Douala en 1957 dans une équipe de jésuites français pour prendre en charge le collège Libermann, j'ai très vite réalisé qu’il me serait difficile d'être un éducateur sans connaître la culture de mes élèves. Comment y parvenir si je n’apprenais pas au moins l'une de leurs langues maternelles ? Les circonstances m’ont obligé à surseoir à la réalisation de ce projet jusqu’en 1970. J'ai alors choisi la langue douala et me suis installé, pour un an, dans le quartier de Deïdo ou elle était couramment parlée. Les activités nocturnes d'un nganga dans le voisinage devaient logiquement m’attirer, moi qui cherchais une piste pour entrer plus avant dans l'arrière-monde de mes élèves. Lui, je le compris plus tard, interpréta mon assiduité à le fréquenter comme le désir de me mettre à son école. Avait-il deviné chez moi une secrète attente ? Il s'appelait Din.

Tout en reprenant mes cours au collège Libermann, j'étendis mes investigations, convaincu maintenant de la valeur médicinale [16] et sociale de la fonction, et rendis des visites régulières à plus de trente nganga, tout au long de la Côte. Toujours à Douala, je m'attachai durablement à un autre nganga célèbre appelé Loé, au quartier de Bépanda. Din et Loé furent mes principaux maîtres. Mais c'est Din, le premier, et lui seul, qui sut me faire dépasser le stade de la simple connaissance en décidant de m’« ouvrir les yeux », un rite d'introduction à l'exercice de son art. Pour ce faire, il agit sur les yeux d'une chèvre, conformément aux usages de sa tradition. Ce fut terminé le 30 août 1975, à la veille de mon départ de Douala pour Abidjan, ou je devais prendre la direction de l'Inades, un institut social tenu par les jésuites.

Le lendemain de mon départ, Din mourait. Je ne le sus que plus tard, mais je pouvais déjà pressentir le drame. Atteint de la tuberculose, m'avait dit son médecin, il souffrait en outre d'une hépatite aiguë. Son entourage ne put se satisfaire de ce diagnostic et porta ses soupçons, à partir d'une autre optique que celle de la Faculté, vers ceux qui avaient profité de son savoir‑faire. Et j'étais l'un de ceux‑là... Ici s'arrête, retracée dans sa simple trajectoire, l'expérience reproduite dans Les Yeux de ma chèvre [2].

Ce nouveau livre raconte la suite, mais il n'est pas pour autant un second tome. C'est que je ne l'ai pas écrit dans le même style que le premier sur le conseil de Pierre Fèvre, l'un de nos anciens maîtres jésuites. Il me faisait une invitation à la fois chaleureuse et exigeante à me livrer davantage :

[17]

On se dit qu’il a bien fallu, pour que l'auteur mène cette vie-là, qu’il y ait eu, chez lui aussi, un monde invisible, un mystère, que sa recherche scientifique essaie de conjurer sans pouvoir s'en déprendre. Quel est cet « invisible »présent à son existence, impossible à cerner ? Et si on se le demande nécessairement, c'est que le livre, justement, est si passionnant que le lecteur lui-même sent vibrer quelque chose en lui et il ne sait pas quoi. Alors, il voudrait que cela aussi l'auteur le lui dise, qu’il lui montre le chemin. Ce monde de la guérison et de la sorcellerie a quelque chose d'unheimlich [3] et pourtant il éveille des résonances au plus profond de nous‑mêmes et l'on ne sait pas lesquelles. Alors, égoïstement, on se dit en le lisant : Pourquoi l'auteur ne m’éclaire-t-il pas un peu ?

Cet autre livre apporte-t-il l'éclairage réclamé ? J'en doute encore, si haut se dresse la clôture de la pudeur quand il s'agit d'introduire des visiteurs jusque dans son jardin fermé ! Que pourront ils bien y trouver ? se demande-t-on. Du moins ai je cherché un genre littéraire approprié. Écrire un roman m’a paru un temps la bonne formule. Cela permet de se libérer du carcan de la neutralité exigée d'un document anthropologique, pour s'exprimer autrement et librement sous le masque de personnages inventés. Le délicat problème de la discrétion touchant les personnes et les familles en cause serait alors résolu. Mais j'ai lu quelque part qu'une autobiographie romancée est un faux-fuyant, au sens ou elle empêche l'imagination de s'envoler, reliée qu’elle reste à son maître comme un oiseau par un fil à la patte. J'ai donc choisi d'écrire un récit avec ses avantages et ses exigences. D'un coté, je pourrai m’exprimer sans fard à la première [18] personne. D’un autre, j'aurai à respecter l'exactitude des faits et des dates, me réservant le droit de dissimuler, on le comprendra aisément, certains noms et certains visages.

Sur la Tradition, je garderai la même mesure de secret que pour le premier livre, une concession qui ne m’a pas attiré de reproches dans les milieux concernés. Autant l'initiation proprement dite - disparue aujourd'hui à Douala - consistant à faire passer des enfants, par une manière de deuxième naissance, dans la société des adultes est soumise à un secret rigoureux, autant la passation d'un pouvoir, au niveau des médecines traditionnelles, dépend pour le secret du bon vouloir de chaque maitre. Le mien ne m‘a pas interdit de publier mes travaux, sachant pourtant en 1974 que j'avais déjà écrit sur le sujet [4]. Cette permissivité s'explique. Vous pouvez connaitre les détails des rites, accumuler les observations, recenser les herbes et les écorces et rester en marge de la médecine traditionnelle si vous n’avez pas reçu le pouvoir de l'exercer. J'éviterai de donner les renseignements pratiques dans leur totalité - si tant est que je les connaisse - pour éviter qu’on ne s'amuse à parodier ces rites. Je n’écrirai donc pas dans le but de dévoiler ce qui serait destiné rester caché, mais pour communiquer simplement une expérience que je ne saurais garder pour moi seul.

Si désireux que je sois de faire part de mon itinéraire avec le plus de fidélité possible, il est également important pour moi de ne pas choquer. C'est que la participation d'un prêtre à des cérémonies inspirées par une tradition antérieure à l'annonce de [19] l'Évangile, où les dimensions thérapeutiques et mystiques sont inextricablement mêlées, peut pour le moins surprendre. Pourquoi m’y suis-je prêté ? Je m'en explique tout au long du récit. Encore convient-il d'avertir, avant de commencer, que je ne prétends, en rien, faire école. Si mon itinéraire pose question et, par conséquent, fait réfléchir, je m'en féliciterai. Mais je n’encouragerai personne à le suivre. Il demeure une démarche personnelle et, j'oserais dire, singulière.

Le souffle d'air qui a dissipé mes appréhensions est venu opportunément d'un groupe de Camerounais. Ils étaient réunis à l'occasion du congrès annuel de leur association, l'Action catholique des foyers, et j'ai voulu les saluer pendant leur repas, les connaissant pour la plupart de fort longue date. Dans la douce euphorie, ce fut le chahut : « Nous voulons la suite ! Nous voulons la suite ! » De la manière d'exiger la suite d'un feuilleton. Je fus plus surpris qu’amusé. C'est que les sujets abordés dans le premier livre, comme ceux qui le seront dans le second, sont graves. Je connaissais assez certains de mes supporters pour savoir que le livre les touchait et même les concernait. Mais les péripéties y ont leur place aussi. Il en est du genre littéraire du récit comme du cinéma. On ne va pas voir un film seulement pour la qualité de ses images et la portée humaine de son intrigue mais parce que c'est une histoire et un spectacle. Je sors satisfait d'une salle quand je peux me dire : « Ça, c'était du cinéma ! » Le récit n’est-il pas fait aussi pour le plaisir de raconter ?

[1] « Dans les sociétés dites traditionnelles, la notion de santé se relie subtilement à celle du bien‑être du groupe et donc à celle d'ordre social. Les thérapies visent alors à pallier les désordres sociaux. Dans ces conditions, l'application d'une politique sanitaire à l'occidentale ne peut guère recevoir l'adhésion de la population. » A. Retel-Laurentin et al, Une anthropologie médicale en France ? Paris, CNRS, 1983, p. 8.

[2] Éric de Rosny, Les Yeux de ma chèvre. Sur les pas des maitres de la nuit en pays douala, Paris, Plon, coll. « Terre humaine », 1981, 1988 ; Presses Pocket, 1987.

[3] À la fois « mystérieux » et « inquiétant ».

[4] Éric de Rosny, Ndimsi. Ceux qui soignent dans la nuit, Yaoundé, Éd. Clé, 1974.

|