|

Michel Verdon

Anthropologue, département d’anthropologie, Université de Montréal

“Les jeux du hasard et de la nécessité”.

Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Serge Genest, La passion de l’échange : terrains d’anthropologues du Québec, chapitre 2, pp. 53-66. Montréal : Gaëtan Morin, Éditeur, 1985, 309 pp.

[Autorisation de l’auteur de diffuser ce texte dans Les Classiques des sciences sociales accordée le 15 septembre 2007.]

Introduction Introduction

-

- Partir pour le terrain

- Le problème des interprètes et des assistants

- Recensement, généalogies, expérimentation

-

- Conclusion

-

- Figure 1. Le marché : lieu d'échange et de contrôle de l'information.

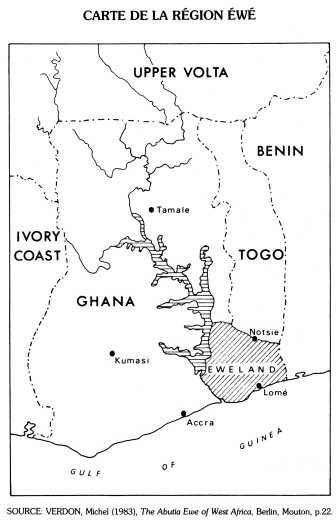

- Figure 2. CARTE DE LA RÉGION ÉWÉ

Introduction

Au risque de sombrer dans les platitudes et les lapalissades j'aimerais répéter, après tant d'autres, combien personnelle est l'expérience de terrain, et combien les problèmes et les solutions varient selon la personnalité des ethnologues et celle de la communauté étudiée. La taille de la communauté, sa situation géographique, son expérience historique, le degré de pénétration missionnaire ou capitaliste sont autant de paramètres qui rendent les généralisations impossibles. Pour éviter le pédantisme des exposés méthodologiques et pour conserver à mon témoignage ce caractère personnel, j'ai choisi l'autobiographie et l'anecdote. Je laisse au lecteur le soin de tirer ses propres conclusions, bonnes ou mauvaises.

Je suis venu à l'anthropologie par le biais de la philosophie. Alors que d'aucuns y sont attirés par le besoin d'aventure et d'autres par l'esprit missionnaire, j'avais songé à étudier l'ethnolinguistique pour renouveler la réflexion sur la phénoménologie du langage ! Je me suis heureusement défait de ces délires de jeunesse (que j'ai remplacés par d'autres...) sans toutefois me départir d'un trait de caractère, celui d'être philosophe par affinité profonde et, à l'instar de Kant, j'aurais bien aimé passer ma vie confortablement assis dans mon cabinet de travail. Mais l'ethnologie s'accommode mal de ce genre de vie et j'ai dû faire face à l'inévitable : la recherche sur le terrain.

Le marché : lieu d'échange et de contrôle de l'information.

Ma première expérience de terrain était un compromis et, comme tout compromis, elle ne réussit pas à me satisfaire. Pendant deux étés, j'étudiai une communauté francophone du Lac-Saint-Jean, sans jamais avoir le sentiment véritable d'avoir passé le rite initiatique, celui d'un vrai terrain d'ethnologie. Pour mon doctorat, je décidai donc de m'orienter vers l'Afrique.

Puisque que j'étais fort d'un premier terrain, j'aurais normalement dû connaître l'orientation du second. Mais il n'en fut pas ainsi. Au terme de mes études de premier cycle universitaire, il ressortait certaines certitudes, c'est-à-dire celles de vouloir faire un terrain africain, de me reconnaître des affinités plus grandes avec l'anthropologie sociale britannique qu'avec aucune autre et d'admettre que rien ne m'attirait vers le système américain. Tout convergeait vers la même direction, les universités britanniques.

Ce fut donc le choix d'une université, plutôt qu'une problématique, qui dicta l'élaboration de mes projets de recherche. Quatre projets différents virent le jour et furent soumis à quatre institutions différentes. À la suite de circonstances dans lesquelles mon ami Jérôme Rousseau joua un rôle décisif, j'arrivai à Cambridge, où Meyer Fortes allait devenir mon directeur de thèse et influencer mon orientation.

Depuis longtemps, Fortes cherchait un étudiant francophone également familier avec la langue allemande pour étudier les Éwé du Ghana et du Togo, anciennes colonies allemandes. Plus subtilement, il voulait démontrer qu'un francophone, avec les méthodes de l'anthropologie sociale britannique, produirait une ethnographie supérieure à celle d'une anthropologie française (une proposition qui, en fait, ne demandait pas de preuve...). Après avoir compris que je ne désirais pas rivaliser avec Livingstone dans les annales de l'exploration africaine, Fortes me fit miroiter les avantages de travailler en pays éwé. Incapable de trouver une seule raison pour laquelle je ne devrais pas y aller, je me laissai donc convaincre.

Mais qu'allais-je donc étudier chez les Éwé ? Le projet initial que j'avais soumis lors de mon inscription à Cambridge avait été laissé de côté et Fortes ne s'en inquiétait pas. Pour lui, les projets de recherche ne servaient qu'à décrocher des bourses et, sans me rappeler exactement pourquoi, je décidai d'étudier la rationalité économique d'une agriculture d'autosubsistance. Lorsque mon projet fut clairement défini, je passai le reste de mon temps à Cambridge à préparer comment aborder le problème, quelles questions poser aux agriculteurs et quelle méthodologie générale employer. Jusqu'ici, notons que les choix de l'université, du terrain et du projet de recherche avaient été faits en termes purement aléatoires et il devait en être ainsi pour plusieurs autres étapes. Quoique lié à la conjoncture, le choix final reposait sur des recherches détaillées, sur une préparation rigoureuse. Je ne cherche pas à opposer les aléas d'une carrière scientifique au travail sérieux. Au contraire, on ne profite des chances qui nous sont soudainement offertes que dans la mesure où l'on y est bien préparé.

PARTIR POUR LE TERRAIN

Pendant le mois qui précéda notre départ, ma femme et moi souffrîmes d'angoisse aigue ; nous avons depuis appris que ces angoisses sont souvent salutaires. Ayant exagéré tous les dangers possibles avant de partir, la réalité ne pouvait être aussi démesurée que le laissait présupposer notre imagination. Finalement, notre adaptation à la société ghanéenne fut relativement facile. Par ailleurs, chaque fois que nous sommes revenus en territoire connu et chaque fois que nous avons tenté de minimiser les différences, à notre retour en Angleterre, puis au Canada, ce fut très pénible.

Arrivés à Accra, capitale du Ghana, il nous restait un choix à faire. Ayant décidé d'étudier les Éwé à l'intérieur des terres, dont la religion et une partie de l'organisation sociale avaient été décrites par des missionnaires allemands au début du siècle, mais n'avaient jamais fait l'objet d'une étude ethnographique, il fallait nous installer dans un village. Par bonheur, une équipe de l'Université de Reading enquêtait déjà sur l'agriculture éwé dans six ou sept villages à l'intérieur des terres. Le responsable eut l'extrême gentillesse de m'héberger et de m'inviter à l'accompagner lors de ses tournées de village. Après les avoir tous visités, je devais m'avouer qu'aucun ne m'attirait particulièrement lorsque, par hasard, le chauffeur de l'équipe de recherche nous invita à visiter sa communauté. Nous y fûmes accueillis d'une façon extraordinaire et, à ma surprise, une maison spacieuse et confortable, et qui par conséquent semblait idéale pour l'ethnologue, allait être prête dans un mois. Ma décision était prise : j'allais travailler dans ce village !

CARTE DE LA RÉGION ÉWÉ

SOURCE : VERDON, Michel (1983), The Abutia Ewe of West Africa,

Berlin, Mouton, p. 22.

Au début d'un terrain, nous devons tous justifier notre présence dans la communauté. Toutefois, les Éwé d'Abutia -Abutia était la confédération de trois villages que j'avais choisi d'étudier - m'épargnèrent toute complication. À peine avais-je commencé à expliquer laborieusement mon intérêt pour leur histoire, leur langue et leurs coutumes qu'ils s'exclamèrent : « But you have corne to study our culture ! » - ce à quoi je répondis par l'affirmative.

Les problèmes apparurent plus tard quand j'exprimai le désir de faire un recensement et de cartographier les terres. Ma curiosité dépassait alors ce qu'on entendait par « culture ». Quel était le rapport entre le dénombrement de la population, la cartographie des terres et les coutumes ? Les accusations d'espionnage survinrent aussitôt, comme elles avaient d'ailleurs surgi lors du projet de recensement à Dequen, au Lac-Saint-Jean. Je n'avais plus qu'à faire face à ces accusations, directement et publiquement, en convoquant une assemblée des aînés. Je leur demandai alors quels étaient leurs griefs. Pourquoi viendrais-je espionner ? Au compte de qui ? Pourquoi leur gouvernement choisirait-il un étranger pour espionner ? Je les invitai également à visiter ma pièce de travail, à consulter les données que je recueillais. Ces stratégies calmèrent les esprits et, à partir de ce moment, j'obtins de tous la collaboration la plus totale.

Au cours des premières semaines de terrain, je ne savais pas trop quoi faire, encore moins par quoi commencer. Que devais-je noter chez une population villageoise de plus de 1 100 habitants ? Qu'est-ce qu'un fait « ethnographique » ? Qu'est-ce qu'une observation pertinente ? De prime abord, incapable de répondre à ces questions, sinon par l'échappatoire de l'apprentissage de la langue, cela me permit de connaître les gens, de m'orienter dans leur univers social et de surmonter la réticence naturelle que je ressentais à m'imposer, sans but précis, dans leur enceinte. Chaque jour, pendant les deux premiers mois, et à intervalles réguliers pendant tout mon terrain, je m'efforçai à visiter le plus grand nombre de maisonnées possibles.

Après deux mois d'immersion linguistique totale et après avoir multiplié les visites quotidiennes afin d'élargir mon réseau social, je commençai à paniquer à la seule pensée que mes carnets ethnographiques ne se remplissaient pas au rythme que je souhaitais. Du jour au lendemain, j'abandonnai l'étude de la langue pour récolter des données « ethnographiques » mais, quelques mois plus tard, des amis éwé me firent comprendre que je trahissais ma promesse de parler éwé, et sensible à ces reproches, je me consacrai de nouveau à l'apprentissage linguistique. Pour connaître une autre « panique ethnographique » quelques semaines plus tard ! Pendant les quinze premiers mois, c'est-à-dire jusqu'à ce que je parle la langue couramment, j'allai d'une enquête linguistique à une enquête ethnographique. Quoique, en y repensant bien, ce mouvement de pendule me permit de parfaire mes connaissances sur les deux plans.

LE PROBLÈME DES INTERPRÈTES

ET DES ASSISTANTS

Dans la plupart des pays qui connaissent une certaine scolarisation, l'étude de la langue se fait par l'intermédiaire d'un interprète assistant, dont le choix présente toujours un problème délicat. Si on choisit un chrétien, les animistes s'en plaignent et vice versa, et quel que soit le lignage de notre assistant, les accusations de favoritisme font partie intégrante de l'expérience. Ainsi, je laissai aux aînés la prérogative de me trouver un assistant convenable et leur choix se porta sur un ancien instituteur d'une quarantaine d'années. Leur décision m'apparut tout d'abord judicieuse, mais plus ma connaissance de la langue s'approfondissait, plus je me rendais compte des déformations qu'il apportait aux témoignages des personnes interrogées. Il agissait non pas comme traducteur, mais véritablement comme « interprète », en me donnant sa propre interprétation des faits tels qu'il les voyait ou qu'il voulait les voir. La crise fut à son paroxysme lorsque deux amis, prêtres du culte des ancêtres, profitant de son absence, vinrent se plaindre de son comportement et m'avertir qu'ils ne m'adresseraient plus la parole si je ne le congédiais pas. Je passai à l'acte.

Par la suite, j'engageai un jeune homme âgé de vingt ans et notre collaboration fut des meilleures. Des assistants plus âgés peuvent avoir une meilleure connaissance de leur société, mais ils ne sont pas pour autant de meilleurs assistants. D'abord, c'est dans la vingtaine que la plupart d'entre nous vivons la plus capitale de nos expériences de terrain et l'âge est un facteur qui peut influencer énormément le type de rapport que nous établissons avec nos assistants. De plus, un homme dans la quarantaine a des idées plus arrêtées sur sa propre société et son interprétation peut être plus néfaste qu'utile, parce que plus normative.

Le problème se pose à un autre niveau. Après trois ou quatre mois dans le même village, je ressentis un certain cafard. Qu'y avait-il de particulier dans ce lieu ? Je ne trouvais ni société secrète, avec ses rites et masques terrifiants, ni rite d'initiation pour garçons ou filles, ni système compliqué d'alliances matrimoniales, ni tabous abracadabrants. En un mot, je ne trouvais rien de l'exotisme ou de l'extraordinaire qui suscite une certaine publicité ethnographique, comme la matrilinéarité des Trobriand ou l'agressivité des Yanomamo. De façon déconcertante, les Éwé d'Abutia m'apparaissaient en tous points comparables aux villageois du Lac-Saint-Jean que j'avais connus deux ans auparavant.

Mais j'étais déjà une personne avertie. Après les deux ou trois premiers mois de terrain, et après que se soit dissipé le choc culturel, on retrouve des constantes au niveau du comportement humain qui, invariablement, nous font penser que nous sommes peut-être dans un village particulièrement quelconque, sans intérêt ethnographique spécifique, et qu'il vaudrait peut-être mieux aller voir ailleurs. On m'avait donné un conseil que j'ai d'ailleurs suivi et que je n'ai jamais regretté par la suite : il vaut mieux rester sur place et demeurer dans le même village le plus longtemps possible. Ce n'est qu'après avoir vécu dans le même environnement pendant plusieurs mois qu'on peut approfondir sa connaissance de la communauté et qu'on peut obtenir des données supérieures, non seulement en quantité, mais surtout en qualité. Plus tard, on peut alors visiter d'autres communautés pour des périodes beaucoup plus courtes et comparer à profit. J'adoptai donc cette tactique et je décidai, après avoir vécu un an dans le même village, d'étendre mon étude à d'autres confédérations éwé et ce, avec la collaboration d'assistants.

Ma femme enseignait alors au cours collégial dans une école à vingt-cinq kilomètres de notre village. Elle s'enquit donc auprès de ses collègues afin de connaître lesquels de leurs étudiants croyaient-ils les plus doués. Je devais choisir parmi les candidats possibles et, pour le besoin de la cause, je conçus un petit test qui révélait, en plus de l'intelligence, l'une des vertus cardinales du chercheur, l'honnêteté intellectuelle.

J'interviewais les étudiants sélectionnés un par un et je leur enseignais, sur-le-champ, les rudiments de la méthode généalogique. À partir d'un diagramme généalogique beaucoup plus complexe, je leur demandais d'identifier certaines catégories généalogiques. Ainsi, cela me permettait d'évaluer leur compréhension. Ensuite, je les interrogeais sur la nomenclature de parenté éwé. Aucun des étudiants ne savait que je connaissais la terminologie de parenté éwé mieux qu'eux, puisque l'interview se passait en anglais, et à partir d'un diagramme je leur demandais par quel terme ils désignaient telle ou telle personne dans la généalogie. Je savais d'emblée que la langue éwé ne possédait pas de terme précis pour certaines catégories généalogiques, ou encore que certaines désignations étaient ambiguës. Certains étudiants, soucieux de taire leur ignorance dans un test qui allait peut-être leur procurer un emploi, inventèrent un terme et une explication quant à l'usage de ce dernier. Ceux-là échouaient systématiquement ! Les autres, ceux qui furent choisis, m'avouaient tout simplement leur ignorance. Je n'ai jamais eu, par la suite, à regretter ce petit test.

Par ailleurs, j'ai eu à regretter d'autres choix. Tous ces assistants, sauf un, étudiaient les sciences pures au niveau collégial. Parce que j'avais dû m'affilier au Centre d'études africaines de l'Université du Ghana, certaines personnes firent pression pour que j'engage un étudiant en sociologie dans le cadre de mes recherches. Catastrophe ! Alors que mes six collégiens remplissaient à merveille leur tâche d'ethnologue en suivant mes directives à la lettre, mon sociologue universitaire ne faisait pas les interviews parce qu'il connaissait les réponses... non seulement, il cherchait à me donner des leçons sur la société éwé telle qu'il la comprenait, mais également sur la sociologie en général ! En moins de six semaines ma patience fut à bout et je le renvoyai, alors que tous les autres assistants travaillèrent pour moi deux étés consécutifs, soit l'équivalent de six mois. J'avais appris ma leçon : il faut éviter d'employer des assistants ou trop vieux, ou trop versés en sociologie ...

Par contre, embaucher des jeunes gens ne règle pas tout, surtout dans une société ouest-africaine où l'ethnologue européen ou nord-américain se voit malgré lui doté d'un statut de supériorité. Conséquemment à l'euphorie causée par sa soudaine ascension dans l'échelle sociale de la communauté, mon second assistant abusa de sa position pour séduire les jeunes filles et envoyer promener les membres de sa famille. Finalement, ce n'est que mon troisième assistant qui, âgé lui aussi de vingt ans, me donna complète satisfaction. La confiance que m'inspirait ce dernier me motiva à lui conserver son emploi dans le village après mon départ. Cette décision fut des plus avisées.

Comme je l'ai expliqué plus haut, j'arrivais sur le terrain avec l'intention d'étudier la rationalité d'une agriculture d'autosubsistance ou de quasi-autosubsistance. Les événements me forcèrent toutefois à réviser mes objectifs.

Deux ou trois mois après m'être installé au village, la communauté fut frappée par une vague de mortalité qui me révéla soudainement l'un des aspects du symbolisme éwé dont je n'avais saisi ni la complexité ni la pertinence : les rites funéraires. Pendant deux mois, il fallait me rendre d'un enterrement à l'autre. Cette expérience permit d'ajouter à mon ethnographie économique d'abondantes notes sur les rituels, sur la cosmologie et sur le symbolisme en général.

De retour à Cambridge, mon directeur de thèse réussit à me convaincre de mettre de côté l'économie et le symbolisme, et de faire la description détaillée de l'organisation sociale des Abutia. Fort heureusement, en bon disciple de la tradition britannique, j'avais fait un recensement, établi des généalogies complètes du village et rempli mes cahiers d'observations sur les clans, les lignages, etc. Mais, comme la plus grande partie de mes données portait sur l'économie et le symbolisme, celles sur l'organisation sociale étaient plus limitées. D'où l'intérêt d'avoir un assistant sur le terrain.

Toute personne qui a rédigé une thèse en ethnologie se souviendra des questions non posées, de l'information qu'on n'a pas retenue parce que les observations portaient sur d'autres sujets. Pendant la rédaction de la thèse, lorsque je m'interrogeai sur mes données, il était encore possible d'obtenir des réponses grâce à mon assistant. En un an et demi, il ne fit pas moins de cent cinquante entrevues qui complétèrent mes données sur l'organisation sociale et me permirent ainsi d'écrire une thèse complète sur le sujet. La chance continuait à me sourire ... mais uniquement parce que mes recherches sur le terrain avaient été suffisamment détaillées pour que je puisse poser ces nouvelles questions et, par la suite, évaluer la véracité des réponses que mon assistant me faisait parvenir.

Mais ces virements et revirements ne s'arrêtèrent pas là. Parce que les Abutia ne possédaient aucun des traits « exotiques » des autres sociétés africaines qui aidèrent à la réputation de leur ethnographe..., ils en étaient théoriquement plus intéressants. Pour comprendre leur organisation sociale que les modèles traditionnels ne parvenaient pas à expliquer, il m'a fallu repenser les postulats de l'anthropologie sociale à un point tel que, depuis lors, j'ai perdu tout intérêt pour le symbolisme. Peut-on imaginer une trajectoire plus sinueuse et davantage soumise aux hasards des circonstances ?

RECENSEMENT, GÉNÉALOGIES,

EXPÉRIMENTATION

De ce terrain, je tirerais une leçon : à moins de s'intéresser exclusivement au symbolisme pour lequel, à mon avis, une étude détaillée de l'organisation sociale est superflue, nul ethnologue ne peut se payer le luxe de ne pas faire ni recensement ni collecte de généalogies. En dernière analyse, c'est la richesse des données généalogiques et démographiques recueillies sur le terrain qui m'a permis de bénéficier au maximum des services de mon assistant pendant que je rédigeais à Cambridge et qui, de surcroît, a rendu possible une analyse approfondie de l'organisation sociale abutia.

Recensement et généalogies ne constituent pas seulement des sources uniques de données socio-démographiques. Elles sont aussi des portes d'entrée dans le monde indigène parce qu'elles permettent de rencontrer et de « situer » socialement les habitants, notamment dans des communautés à la dimension de celles que j'ai étudiées. De plus, recensement et généalogies sont des prétextes uniques pour obtenir une information plus complète. Il ne faut pas oublier que les gens meurent, tombent malades ou partent en voyage et que bien souvent les aînés que nous voulons interviewer disparaissent avant qu'ils n'aient pu faire partager leur savoir. En supposant qu'une personne consente à répondre à nos questions, lors d'un recensement ou d'une cueillette de généalogies, et ne soit plus jamais disponible pour la durée du terrain, il faut alors exploiter au maximum les rencontres formelles et préparer avec soin nos entrevues.

Si l'on fait un recensement détaillé et qu'on réussit à obtenir un rendez-vous avec le chef de la maisonnée, il ne faut pas oublier qu'on n'arrive pas à l'improviste pour faire des entrevues ; cela serait considéré comme extrêmement impoli chez plusieurs populations africaines. Par ailleurs, il ne faut pas se limiter à un simple relevé numérique des personnes qui occupent la maison, mais bien désigner pièce par pièce : qui couche dans telle ou telle chambre, qui cuit la nourriture sur tel ou tel foyer, qui travaille et à quel champ, qui a droit aux provisions, qui a construit la maison, en quelle année et à quel coût ? Il faut s'enquérir du niveau de scolarité des personnes, de leur affiliation confessionnelle, faire une courte biographie de chaque adulte et ainsi de suite, La tradition d’« observation participante » et d'entrevue « ouverte » peut sembler appropriée pour ceux qui travaillent auprès de populations de très petite dimension, mais elle perd toute pertinence au sein de communautés plus élargies. Quand il faut prévoir des rendez-vous avec les aînés, il faut s'interroger, au préalable, sur le genre d'information que nous voulons obtenir.

Malgré les traditions impressionniste et romantique qui ont depuis longtemps dominé la méthodologie du terrain en anthropologie et qui dénigraient les méthodes sociologiques, je considère le questionnaire comme l'outil le plus important pour l'ethnologue. Observer, ce n'est pas suffisant ; pour comprendre, il faut questionner. Il faut savoir comment interpréter le sens des gestes, pourquoi certaines personnes ont participé à une cérémonie, tandis que d'autres étaient absentes. L'observable n'est qu'une infime couche de la réalité sociale et lorsqu'on dit de l'ethnologie ou de l'anthropologie sociale qu'elles ne peuvent être expérimentées, on ne comprend rien à l'expérimentation. Expérimenter, c'est créer des conditions qui n'existent pas dans notre expérience quotidienne, mais qui nous permettent toutefois de mieux comprendre le comportement des objets étudiés.

En ethnologie, nous pouvons également créer des conditions expérimentales par le truchement d'un outil malheureusement fort peu exploité : l'imagination. On dit de Galilée et d'Einstein qu'ils ont révolutionné la physique, non pas a partir d'expériences réelles qui, en fait, auraient été impossibles à cause de la technologie de leur temps, mais bien à partir d'un travail réflexif qui leur a permis de percevoir des phénomènes familiers sous un jour nouveau. Rien n'empêche l'ethnologue d'avoir recours à ce mode de pensée. On peut facilement simuler, par l'imagination, des conditions qui n'existent pas dans l'expérience habituelle du terrain, limitée dans le temps et l'espace. Par la pensée, on peut transformer les conditions démographiques, économiques ou écologiques, et demander à des personnes ce qui se passe ou se passerait dans de telles conditions. L'expérience m'a démontré qu'on apprend davantage en enquêtant sur ce qui n'existe pas que sur la raison d'être de ce que l'on observe.

Dans un de mes questionnaires sur la rationalité des stratégies agricoles, par exemple, je faisais le relevé des différentes terres à partir d'un échantillon de cent agriculteurs et je leur demandais pourquoi ils cultivaient tel ou tel produit. La réponse était toujours la même : ils cultivaient ces produits parce qu'ils sont importants dans leur alimentation et que leurs terres se prêtent bien à cette culture. En désespoir de cause, je demandai un jour à l'un des cultivateurs pourquoi il ne produisait pas autre chose - de l'ensemble total des produits cultivables, un agriculteur ne cultive qu'un sous-ensemble -, et sa réponse m'estomaqua. Il m'expliqua en détail comment chaque membre de sa famille s'adonnait à différentes cultures, comment il avait choisi de cultiver sur la montagne, d'y planter du cacao en se conformant au cycle agricole le mieux adapté à la montagne. En cherchant à connaître les raisons qui éliminent certains choix, j'obtenais la meilleure explication sur les comportements adoptés. J'arrivais à comprendre la rationalité du vécu en imaginant des situations et j'en fis ma devise pour toute entrevue. De cette façon, l'entrevue devient un outil expérimental et une condition essentielle à une bonne recherche.

Toutefois, l'expérimentation exige un contrôle, puisque lien ne garantit la validité des réponses aux questions qui résultent de comportements simulés. Lorsqu'on doute de la véracité des réponses obtenues lors d'une entrevue, on peut se servir du contrôle social assuré par la présence d'autrui. Dans la cueillette des généalogies, par exemple, je rassemblais tous les aînés d'un même lignage. En présence de ses amis et de ses pairs, la personne interviewée pouvait difficilement mentir ou cacher, par exemple, une liaison illicite qui avait eu lieu trente ou quarante ans auparavant. Forcée par le contexte à dire la vérité, la personne interrogée s'assurera alors que les autres révéleront, par la suite, leurs petits péchés de jeunesse.

J'ai aussi trouvé utile de traiter les généalogies comme compléments du recensement. S'il est quelquefois difficile de planifier un rendez-vous officiel avec un chef de maisonnée, il l'est vingt fois plus d'organiser une rencontre de plusieurs heures avec dix aînés de lignage. Cela est d'autant plus important que le temps passé en leur présence est fort précieux. De plus, les généalogies et le recensement perdent une grande partie de leur valeur si les événements ne sont pas datés. En effet, des généalogies complètes et bien datées nous permettent de nous en servir comme outils démographiques, par exemple, les tables de Lederman. Toutefois, il est impossible de dater les événements avec une précision absolue dans la plupart des sociétés que nous étudions. Une datation relative est quand même possible et pour cela, l'ethnologue doit rassembler les différentes pièces d'une « chronologie locale » à partir d'événements locaux ou nationaux dont il est possible de retracer avec précision la chronologie. Les autres dates sont repérables à partir de phénomènes physiologiques qui se produisent à peu près au même âge au sein d'une population comme, par exemple, la ménarche. Parce que ce travail de datation s'effectue lentement dans les sociétés sans tradition écrite, il faut éviter de lui consacrer une partie du temps précieux lors de la cueillette de généalogies du lignage, mais plutôt se servir des rencontres prévues pour le recensement.

Enfin pour toutes ces entrevues, faut-il payer ? Les Abutia ont répondu eux-mêmes à cette question en me donnant une leçon. Un jour que les gens ne travaillaient pas aux champs, je me rendis avec mon magnétophone à l'estaminet du village et j'offris de payer une calebasse de vin de palme à qui me raconterait un conte que je ne connaissais pas. Ma proposition déclencha une véritable palabre : si j'offrais de payer une calebasse de vin de palme, c'était donc que je donnais une valeur commerciale au conte. Mais comment savoir si cette valeur correspondait vraiment à celle du conte ? Comment savoir si le même prix devait être payé aux différents conteurs, puisque d'aucuns excellaient, d'autres avaient des contes plus longs, et d'autres encore des contes plus intéressants ? Puis, si j'offrais un prix, pourquoi l'auraient-ils accepté ? Après tout, ils pouvaient négocier et m'imposer leur prix, puisqu'ils avaient la marchandise désirée.

Après une demi-heure de procès, je fus condamné à payer une amende (une bouteille de « gin »...) pour les avoir offensés en essayant d'acheter leur générosité ! Après cela, il fut entendu que ceux qui désireraient proposer un conte le feraient et que j'exprimerais ma reconnaissance en leur offrant une calebasse de vin de palme ! La leçon fut apprise. Je fis donc appel à leur générosité et à leur gentillesse, et j'exprimai ma reconnaissance en faisant valoir ma propre générosité. À partir de ce moment-là, mes rapports avec les Abutia furent « idylliques ».

En fait, il ne faut pas se leurrer. La notion &« observation participante » a été inventée par les Anglais, qui s'en tiraient ainsi à bon compte. L'ethnologue retire entre autres choses des « acquis » qu'on peut qualifier de monnayables comme la collecte de données lui permettant l'obtention d'un doctorat et un poste universitaire (peut-être...) ainsi que la possibilité de publier des articles et des livres. Par ailleurs, il faut s'attendre à un échange en retour, sans toutefois conférer à ce dernier un caractère commercial.

En fait, la question des rapports avec la communauté étudiée est fondamentale pour l'ethnologue. On peut faire l'autruche et ignorer les problèmes d'éthique, mais il n'en demeure pas moins que, dans nos relations avec la population étudiée, nous sommes sur une corde raide, entre l'amitié et le parasitisme. Il y a quelque chose d'intrinsèquement mercenaire dans l'expérience de terrain puisque, que nous le voulions ou non, les plus grandes amitiés sont aussi celles qui donnent accès à la plus grande qualité d'information. Quelques-uns le nieront en cherchant à dissimuler ces problèmes-là. Malgré toutes nos rationalisations et tous nos efforts à « devenir indigène » (to go native), notre position n'en est pas moins ambiguë. Au niveau du vécu, accepter cette équivoque c'est déjà la résoudre. Il y a très souvent quelque chose d'intéressé dans tout rapport humain, consciemment ou inconsciemment, mais cela ne nous empêche pas de vivre de profondes amitiés. Ce sont elles qui confèrent au terrain toute sa profondeur émotionnelle, sa qualité humaine, tout en lui garantissant le succès professionnel.

CONCLUSION

Si j'avais à refaire un terrain, quelles leçons tirerais-je des deux premiers ? J'en conclurais d'abord qu'on n'a besoin d'être ni aventurier ni missionnaire pour devenir ethnologue et que ce ne sont jamais les problèmes d'ordre physique, soit la maladie, le manque de confort, la présence d'animaux ou d'insectes dangereux, qui sont difficiles à surmonter, mais bien les problèmes psychologiques, qu'on a souvent tendance à minimiser. Avec de la franchise, de la bonne volonté et un bon jugement, n'importe qui peut affronter ces problèmes et les résoudre. Ce ne sont ni le courage ni l'esprit d'aventure qui font les grands hommes de terrain, mais bien les grandes qualités humaines.

De plus, je tirerais une leçon d'un paradoxe important : l'ethnologue ne peut vraiment profiter du hasard que dans la mesure où il s'y est bien préparé, sinon il sera pris au dépourvu par les développements imprévisibles de sa recherche. L'« ethnologue-caméra » qui enregistrerait fidèlement sans a priori est un mythe empirique. Il n'y a pas d'observation neutre. On ne voit que ce que l'on est déjà disposé à voir, et pour mieux voir, il faut déjà un cadre théorique précis, des questionnaires bien construits. Pourtant, il faut laisser une place au hasard et le mettre à notre avantage en regard de l'attention qu'on aura porté à planifier notre champ d'étude. Sans préparation, on ne saura même pas apprécier l'importance théorique des faits inattendus que les circonstances nous réservent. Toutefois, se préparer ne doit pas être confondu avec le dogmatisme et le carcan théorique que d'aucuns imposent à leurs recherches.

|